正林寺御住職指導(H29.10月 第165号)

「日蓮大聖人が隠し持たれてきた秘法」とは、大聖人が『南条殿御返事』に、

「教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり。」(御書1569)

と、御書に仰せであるところの「一大事の秘法」のことで、三大秘法の御本尊であります。つまり『三大秘法稟承事』に、

「法華経を諸仏出世の一大事と説かせ給ひて候は、此の三大秘法を含めたる経にて渡らせ給へばなり。」(御書1595)

と仰せであります。

法華経の会座にて、教主釈尊から相伝された一大事の秘法を大聖人の肉団である御一身の胸中に秘して隠し持たれてこられ、末法という五濁悪世の衆生を救済するため、末法時代を迎えるまで、時を待たれ秘して隠し持たれて来られました。迹化の菩薩には付嘱されない、釈尊と大聖人が交わされた本化の菩薩だけの大事な絆であり約束であります。

その秘して隠し持たれて来られた期間について、大聖人は『本尊問答抄』に、

「此の御本尊は世尊説きおかせ給ひてのち、二千二百三十余年が間、一閻浮提の内にいまだひろめたる人候はず。漢土の天台・日本の伝教はほヾしろしめして、いさヽかもひろめさせ給はず。」(御書1283)

と、さらに『聖人御難事』にも、

「日蓮末法に出でずば仏は大妄語の人、多宝・十方の諸仏は大虚妄の証明なり。仏滅後二千二百三十余年が間、一閻浮提の内に仏の御言を助けたる人但日蓮一人なり。」(御書1397)

と、秘して隠し持たれて来られた期間は、二千二百三十余年が間と仰せであります。

その期間が非常に大事であるため『御本尊七箇之相承』に、

「仏滅度後と書く可しと云う事如何。 師の曰わく、仏滅度後二千二百三十余年の間、一閻浮提の内未曾有の大曼荼羅なりと遊ばさるる侭、書写し奉るこそ御本尊書写にてあらめ、之れを略し奉る事大僻見不相伝の至極なり。」(聖典379)

と御教示であり、日蓮正宗の御本尊の右下には必ず認められております。

この二千二百三十余年について、第二十六世日寛上人は『妙法曼陀羅供養見聞筆記』に、

「仏、神力品を説いて上行菩薩に付嘱したまうことは、穆王(ぼくおう)の治五十年己巳年、仏の御歳七十七の時なり。これによって取れば、弘安元年戊寅まで二千二百三十余年なり。弘安二年より三十余年なり。御本尊を遊ばすに付いて佐渡已後の義あり。」(御書文段712)

と御教示であります。

仏滅讃文の深義について、御隠尊日顕上人が『三大秘法義』の「第八章 三大秘法の展開」におかれ「第四節 身延前期(文永十一年五月身延入山後~建治三年)」(三大秘法義343)と「第五節 身延後期(弘安元年以降)」(三大秘法義349)に御教示であります。

その反面、秘して隠し持たれて来られた「一大事の秘法」以外の仏法である、二千二百三十余年間に弘った正像時代のあらゆる仏法や、日本の奈良・平安時代に崇拝されてきた歴史ある伝統的な仏教は、末法時代には完全に仏法の力を失うことになり衆生を救うことができなくなります。それが白法隠没です。

ゆえに、大聖人は『三沢抄』に、

「此の法門出現せば、正法像法に論師人師の申せし法門は皆日出でて後の星の光、巧匠の後に拙きを知るなるべし。此の時には正像の寺堂の仏像・僧等の霊験は皆きへうせて、但此の大法のみ一閻浮提に流布すべしとみへて候。」(御書1204)

と、「大法のみ一閻浮提に流布すべし」との、大法である一大事の秘法が流布されることを仰せであります。正像時代のあらゆる仏法や、日本の奈良・平安時代に崇拝されてきた歴史ある伝統的な仏教は、「正像の寺堂の仏像・僧等の霊験は皆きへうせて」と御教示であります。

この末法時代のために、釈尊と大聖人が交わされた大事な絆であり約束が、釈尊在世の法華経の会座、神力品が説かれた時にありました。

その大事な絆と約束を全く知らない衆生が生まれてくる時代が、教のみあって行・証無しとの末法であり、末法に生まれてくる人々は、神力品での大事な絆と約束事を存じないため本未有善ともいいます。

多くの諸宗派の方々は、この釈尊と外用上行菩薩である日蓮大聖人との大事な絆と約束を知りません。知らない人々が多く生まれてくるために、奈良・平安時代の像法時代に興隆した仏教が大切にされる現実があります。

「皆きへうせて」とは、神力品での大事な絆と約束事が顕著になった時には、皆消え失せなくてはならなくなり、像法時代に興隆した仏教から、末法時代に相応しい時に適った仏教へと本尊や修行方法を根底からすべて切り替えなくてはなりません。

そのため大聖人は『聖愚問答抄下』に、

「今の世は濁世なり、人の情もひがみゆがんで権教謗法のみ多ければ正法弘まりがたし。此の時は読誦・書写の修行も観念・工夫・修練も無用なり。」(御書403)

と、無用になるため切り替える理由を御教示であります。

たとえ御先祖が非常に大事にされていた宗派だからと、いえないほどに、それ以上に大事なことが、釈尊と大聖人が交わされた神力品での結要付嘱であります。

三時(正法・像法・末法)弘教の次第を理解して、正像時代に修行すべきであった仏教から、末法時代に行うべき修行を釈尊の説かれるように、上行菩薩である大聖人に託された教えを信じて行うことであります。

末法の衆生を救済する一大事の秘法とは、末法に御出現すべき究極の御本尊であるところの、宗祖日蓮大聖人の出世の御本懐である本門戒壇の大御本尊です。

日寛上人は『文底秘沈抄』に、

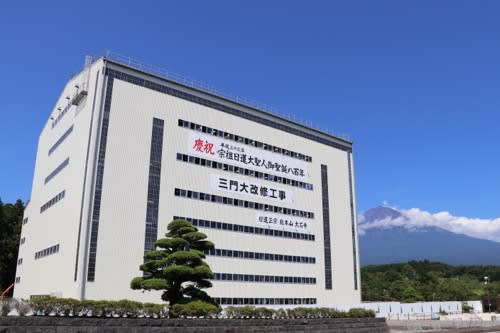

「教主釈尊の一大事の秘法とは結要付嘱の正体、蓮祖出世の本懐、三大秘法の随一、本門の本尊の御事なり。是れ則ち釈尊塵点劫より来心中深秘の大法なり、故に一大事の秘法と云うなり。然るに三大秘法の随一の本門戒壇の本尊は今富士の山下に在り」(六巻抄64)

と御指南であり、「富士の山下」であるところの総本山大石寺の奉安堂に在す本門の本尊である一大秘法のことです。一大秘法である本門戒壇の大御本尊は、宇宙法界に遍満された法ではなく、宇宙と生命に内在する法でもない、大聖人の御一身であると拝し、その上から人法一箇の御本尊と拝し奉ります。故に大聖人は『一大事御書』に、

「日蓮が身のうへの一大事なり。」(御書1368)

と宇宙法界に遍満された法ではなく、「身のうへの一大事なり」と御書で明確に教示であります。

もし、宇宙法界に遍満され、宇宙と生命に内在する法となる場合、現実、冷静に世の中を見渡した時、末法五濁悪世の世間法に塗れた染法と同化する要素が完全に払拭できず、摧尊入卑となるため、一天四海本因妙の広宣流布実現まで、「日蓮が身のうへの一大事なり」との御教示から分離された宇宙法界に遍満された法というような表現は、世界の闘諍言訟が完全に沈静化されて国土世間が浄化された、仏国土実現を裏付けた本当の広宣流布まで控えた方がいい表現でしょう。

一大秘法という文証は、大聖人が『曽谷入道殿許御書』にのみ、

「此の一大秘法を持して本処に隠居するの後、仏の滅後、正像二千年の間に於て未だ一度も出現せず。所詮仏専ら末世の時に限って此等の大士に付嘱せし故なり。」(御書783)

と「一大秘法」の文証を御書に仰せであります。「仏の滅後、正像二千年の間云云」とは、秘して隠し持たれて来られた期間の二千二百三十余年が間と拝します。

また同抄の、

「大覚世尊、仏眼を以て末法を鑑知し、此の逆・謗の二罪を対治せしめんが為に一大秘法を留め置きたまふ。」(御書782)

とも仰せであります。

「一大秘法」は「一大事の秘法」という文証として『南条殿御返事』と『富木入道殿御返事』(御書487)、そして御相伝書の『本因妙抄』(御書1676)には説かれます。御書に文証として一大秘法や一大事の秘法が希少な事実は、釈尊塵点劫より心中深秘の大法ゆえに、また末法五濁悪世の時代背景と権実雑乱、さらに大聖人御在世当時は、現在と異なる想像以上の闘諍言訟の煽りや治安の悪状況から回避するためと拝します。

もし、闘諍言訟の煽りを顧みず、深秘の大法を公にした場合、究極の大法が悪知識に晒されることとなり、正法が改鼠される危険性があります。また義を盗み取り己が義と為す輩出来して、何が正しいのかが分かりにくくなり、さらに末法に生まれた一切衆生の絶対的幸福である成仏を絶つことになりかねません。

その悪状況は、まだ信教の自由が保障されない末法に入ってからの数百年にわたる日本の歴史を振り返れば一目瞭然です。

その日本の歴史は、鎌倉時代から室町・江戸と近年をむかえるまでの過去のことであります。末法を如実に物語る闘諍言訟の煽りは、戦後の昭和から平成時代の日本と大きく異なる過去の歴史的現実から明らかです。

そのため、まず一大秘法の大法を護持することを最第一にお考えあそばされ、その上から慎重に徹せられ軽率な御表現は避けられて、本来は師弟相対の内護の上から「秘して隠し持てり」との相伝仏法の伝統法義から、大聖人の御胸中をお受けあそばされた「血脈の次第 日蓮日興」(御書1675)と仰せの唯授一人代々の血脈相承による金口相承に秘沈された御内証の口伝に「一大秘法」が存すると拝し奉ります。

その護持の数百年(五五百歳の五百年間~)による冥益として、ようやく戦後の昭和・平成時代には、それまでの過去と異なる日本の三世間(五陰・衆生・国土)が、一大秘法である本門戒壇の大御本尊の御威光と仏天の加護、冥の照覧により法界が動き、数百年間(後五百歳の五百年間)かけて「逆・謗の二罪を対治せしめんが為に」とのうえから浄化された、逆縁成仏の果報と拝します。

現在、紛争が起きて飢餓等に苦しむ世界の諸外国に相当することを『十字御書』に、

「法華経をかたきとする人の国は、体にかげのそ(添)うがごとくわざわい来たるべし」(御書1552)

との仰せと異なる、日本の治安の安定性を比較すれば理解できるでしょう。

まさにそれは、大聖人が『南条兵衛七郎殿御書』に、

「日本国はいかなる教を習ひて生死を離るべき国ぞと勘へたるに、法華経に云はく『如来の滅後に於て閻浮提の内に広く流布せしめ断絶せざらしむ』等云云。此の文の心は法華経は南閻浮提の人のための有縁の経なり。弥勒菩薩の云はく『東方に小国有り唯大機のみ有り』等云云。此の論の文の如きは閻浮提の内にも東の国に大乗経の機あるか。肇公の記に云はく『茲の典は東北の諸国に有縁なり』等云云。法華経は東北の国に縁ありとか(書)ゝれたり。安然和尚云はく『我が日本国皆大乗を信ず』等云云。慧心の一乗要決に云はく『日本一州円機純一』等云云。釈迦如来・弥勤菩薩・須梨耶蘇摩三蔵・羅什三蔵・僧肇法師・安然和尚・慧心の先徳等の心ならば日本国は純らに法華経の機なり。一句一偈なりとも行ぜば必ず得道なるべし。有縁の法なる故なり。」(御書324)

と、仰せの尊い仏縁からと拝します。

そして、その尊い仏縁を末法で始めて広宣流布された、大聖人の御聖誕800年を慶祝申し上げる年が、2021年(平成33年)2月16日に当たります。

先の逆縁成仏の果報とは、大聖人が『法華初心成仏抄』に、

「人の地に依りて倒れたる者の、返って地をおさへて起つが如し。地獄には堕つれども、疾く浮かんで仏になるなり。当世の人何となくとも法華経に背く失に依りて、地獄に堕ちん事疑ひなき故に、とてもかくても法華経を強ひて説ききかすべし。信ぜん人は仏になるべし、謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。何にとしても仏の種は法華経より外になきなり。」(御書1316)

と仰せの如く、大御本尊の御出現当時の鎌倉時代から、現代に至るまで実践修行された、戦後の昭和・平成時代以前の僧俗の折伏によるところの果報と拝します。

さらに、大聖人は『守護国家論』に、

「法華経流布の国に生れて此の経の題名を聞き、信を生ずるは宿善の深厚なるに依れり。設ひ今生は悪人無智なりと雖も必ず過去の宿善有るが故に、此の経の名を聞いて信を致す者なり。」(御書153)

とも仰せのように、大御本尊の御出現当時の鎌倉時代から現代に至るまで、過去世による毒鼓の縁・逆縁という因縁と宿善の深厚に依って、戦後の昭和時代と平成時代に生まれた時までに、機根が薫発して信心できるスタートラインに立てる人もいることでしょう。

それはまた、第九世日有上人が『連陽房雑雑聞書』に、

「夫れ人間は隔生即忘して前世の事を知らず」(歴全1-379)

と仰せのように、前世である過去世の記憶がありませんから信じ難いことかも知れません。

しかし、大聖人が『四信五品抄』に、

「忘るヽ者も若し知識に値へば宿善還って生ず」(御書1112)

と、天台大師の法華玄義に説かれた教えを仰せであります。ゆえに正法正師の善知識に値遇することで、宿善が還って生じることです。

「一大事の秘法」という文証が『南条殿御返事』と『富木入道殿御返事』に御教示であることは、釈尊が「仏眼を以て末法を鑑知」されたように、大聖人が御入滅後の広布の未来をも見据えられて、南条時光殿の大石ケ原の寄進と事の戒壇建立の実現勝地との御意の上からと拝します。つまり大聖人が『日蓮一期弘法付嘱書』に、

「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(御書1675)

と、『百六箇抄』にも、

「三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり」(御書1699)

との仰せから明確であります。

さらに日興上人も『富士一跡門徒存知事』に、

「広宣流布の時至り国王此の法門を用ひらるゝの時は、必ず富士山に立てらるべきなり」(御書1873)

と明言されております。

また富木常忍殿へは重要御書の厳護の上からと拝します。御在世当時、身延の地頭波木井実長殿への御書には、「一大事の秘法」の文証が皆無であることは、大聖人が未来(地頭の謗法行為・身延離山)をすでに予期されていたことと拝します。

一大秘法の本門戒壇の大御本尊を厳護申し上げるために、日蓮正宗の血脈相承には「此の経は相伝に有らざれば知り難し」(御書92)との仏法上、絶対に世間法から汚されないために「秘して隠し持てり」との大事なルールが厳然とあり、相伝仏法の常識でもあります。

そのため唯授一人の御相承の儀式には、当然ながら、その時の世情を熟慮あそばされて「内付」と言われる「秘して隠し持てり」との仰せを重んじられた御相承の儀が、現実に過去には行われてきており、血脈相承が途絶えることなく今日まで伝えられております。

創価学会や顕正会と異なる、法華講衆は「秘して隠し持てり」との御言葉の重みを心肝に染めて、広宣流布の暁まで釈尊塵点劫よりの心中深秘の大法であり、大聖人の御魂である一大事の秘法の本門戒壇の大御本尊を根本に信行を貫いていくことが大事です。

10月から11月にかけて日蓮正宗の末寺では、御会式が奉修されます。御会式での御申状奉読では、「秘して隠し持てり」との大事な御法門を拝聴させて頂く行事でもあります。御会式には必ず参詣しましょう。

宗祖日蓮大聖人『さだしげ殿御返事』に曰く、

「世間の学者仏法を学問して智慧を明(あき)らめて我も我もとおもひぬ。一生のうちにむなしくなりて、ゆめのごとくに申しつれども、唯(ただ)一大事を知らず。よくよく心得させ給ふべし。」(御書1053)