正林寺御住職指導(R5.9月 第236号)

宗祖日蓮大聖人は『異体同心事』に、

「あつわら(熱原)の者どもの御心ざし」(御書1389)

と仰せであります。異体同心の原点ともなる御指南であり、「あつわら(熱原)の者ども」とは、宗門史上有名な「熱原三烈士」をはじめとする、熱原の法華講衆のことであります。

異体同心の実現には、大聖人の熱原信徒を深く思いやられて認められた御書である『聖人御難事』を拝し、講中一結して奮起する信行が大切であります。

その『聖人御難事』に、

「あつわら(熱原)の愚癡の者どもい(言)ゐはげ(励)ましてを(堕)とす事なかれ。彼等には、たゞ一えん(円)にをも(思)い切れ、よからんは不思議、わるからんは一定とをも(思)へ」(御書1398)

と仰せであります。熱原の法華講衆は、この御指南を拝し奉り、いい励まして退転することなきようお互いに大聖人のお言葉の実践行に思い切りました。むしろ良い事は稀少で不思議なことであり、悪事は罪障消滅の過程で灸のように必ず起こることで、「悪は多けれども一善にかつ事なし」(御書1390)との志で熱原の法華講衆は不惜身命の決意を堅持しました。

熱原法難の経緯は、大聖人が身延に入山された文永11(1274)年以降、日興上人は大聖人へのお給仕のかたわら、甲斐、駿河、伊豆、遠江などへ教線を拡大された頃にさかのぼります。特に富士方面では、幼少時代に修行した蒲原四十九院・岩本実相寺を中心として折伏弘通に精励されました。

それに伴い建治元(1275)年ごろには、岩本実相寺から東へ約4キロメートルのところにあった天台宗の古刹・滝泉寺の寺家僧、下野房日秀・越後房日弁・少輔房日禅等が帰伏改宗しました。さらに富士郡下方荘熱原郷(富士市厚原周辺)の神四郎・弥五郎・弥六郎の兄弟三人をはじめ多くの農民が帰依するなど、その後も入信者はあとを絶たなかったのであります。この状況に危機感を覚えた滝泉寺の院主代・行智は、政所の役人と結託して熱原の法華講衆を迫害する機会を狙っていました。

弘安2(1279)年9月21日、多くの法華講衆が下野房日秀の田の稲刈りを手伝っていることを聞きつけた行智は、武士達を集めて押しかけ、神四郎以下20名の農民達はその場で取り押さえられ、下方の政所に拘留されました。

さらに行智は、神四郎の兄・弥藤次の名をもって、他人の田の稲を刈り取ったと、事実とは正反対の訴状を作り、農民達をその日のうちに鎌倉へ押送したのです。

この事件を聞いた日興上人は、すぐさま、その状況を身延の大聖人に報告されました。大聖人は熱原の信徒達のことを深く思いやられ、さっそく『聖人御難事』を認めて門下一同の団結と奮起を促されて、幕府に真相を訴える申状(滝泉寺申状)の草案を日興上人に送り、問注(裁判)に備えるよう指示されました。

10月15日、平左衛門尉頼綱は私邸で神四郎達への尋問を執り行い、事件の真相には触れることなく、「汝ら速やかに法華の題目を捨てて念仏を称えよ。さすれば罪を許して即刻帰国さすべし、さもなくば重罪に処す」と威嚇したのです。しかし、熱原信徒の志を堅持し常に法華経への信仰を教えられていた神四郎達農民は、少しもひるむことなく、ひたすら題目を唱え続けたのでした。念仏は足代であり、法華は宝塔であることを確信していたからであります。

この農民達の唱題の声に激怒した平左衛門尉は、当時13歳の息子・飯沼判官資宗に蟇目の矢を射させて拷問を加えたのです。しかし神四郎らの唱題の声はますます高くなるばかりで、これにより狂乱の極みに達した平左衛門尉は、無惨にも、ついに農民の中心者であった神四郎・弥五郎・弥六郎の三人を斬首したのであります。

この熱原法難で殉死した三人は、のちに「熱原の三烈士」と呼ばれ、今日まで信徒の鏡として称えられています。

なお、大聖人を迫害し続けた平左衛門尉は、神四郎らを斬首に処した14年後の永仁元(1293)年、謀反が発覚し、父子共々誅殺されるという法華の現罰を受けたのでした。

以上が、熱原法難の一連の経緯となります。法難の詳細について、『日蓮大聖人正伝』の「第17章 出世の本懐」(改訂版P353~374)に解説されております。

この法難で学ぶべきことは、まず熱原信徒の志として『異体同心事』に説かれる「異体同心」との御指南であります。

「異体同心なれば万事を成(じょう)じ、同体異心なれば諸事叶ふ事なし」(御書1389)

体は異なっていても心が同じ方向へいけば成すことができ、同じ体でも心が異なる方向へいけば何事も叶うことはありません。信心は一人信心では貫くことが困難であり、異体同心する信心がいかに重要であるかとの御指南になります。

「殷(いん)の紂(ちゅう)王は七十万騎なれども同体異心なればいくさ(軍)にまけぬ。周の武王は八百人なれども異体同心なればかちぬ」(御書1389)

中国の歴史上、同体異心と異体同心の歴然とした違いを御指南であります。同体異心では、気持ちがバラバラであるためまとまりなく負けてしまいます。異体同心は、たとえ少数でも一致団結しているために勝機があります。

「日本国の人々は多人なれども、同体異心なれば諸事成ぜん事かたし。日蓮が一類は異体同心なれば、人々すくなく候へども大事を成じて、一定(いちじょう)法華経ひろまりなんと覚へ候」(御書1389)

日蓮正宗の僧俗において異体同心する講中では心肝に染めるべき大事な御指南であります。折伏誓願目標達成には必須です。

熱原信徒の志として、法難の最中、『異体同心事』を心肝に染めた実践行の貴い振る舞いであります。その振る舞いはまさしく、『崇峻天皇御書』に、

「教主釈尊の出世の本懐は人の振る舞ひにて候けるぞ。」(御書1174)

と仰せである、大聖人の出世の本懐を遂げられる御境界へと、熱原信徒の振る舞いにより顕現あそばされたと拝信申し上げます。

大聖人は、入信間もない熱原の農民達が身命に及ぶ大難中、信仰を貫いた姿を機縁として出世の本懐を遂げられます。

まさに、出世の御本懐である本門戒壇の大御本尊は、熱原法難(御書1402)を契機に「よき師とよき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて」(御書1314)との条件が調った時を、日蓮大聖人は御照覧なされ出現あそばされた究極の御本尊であります。「よき師」とは仏宝の日蓮大聖人・僧宝の日興上人、「よき檀那」とは熱原の三烈士をはじめ熱原の法華講衆、「よき法」とは本門戒壇の大御本尊であります。

この熱原信徒の志を堅持するところには『四条金吾殿御返事』に、

「法華経の御信心強盛なれば大難もかねて消え候か。是につけても能く能く御信心あるべし。」(御書1292)

との信行の実践があることは申すまでもありません。まさに師弟相対の信心を貫き通した熱原信徒の貴い振る舞いでありました。

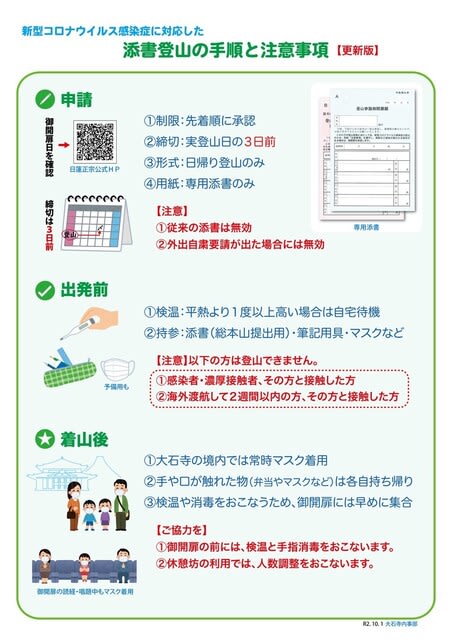

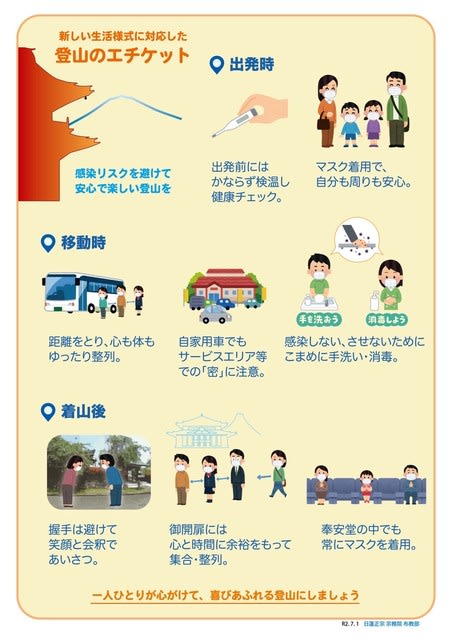

最後に、9月は「経の一字のまつり」との月に当たり、御難会が奉修され、さらに宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年 慶祝記念総登山があります。謗法厳誡を宗是とし熱原信徒の志を心にとどめ、「須弥山に近づく鳥は金色となるなり」(御書1054)との御指南を心肝に染めて登山させていただきましょう。

宗祖日蓮大聖人『四条金吾殿御返事』に曰く、

「李広(りこう)将軍と申せしつはものは、虎に母を食らはれて虎に似たる石を射しかば、其の矢、羽(は)ぶくらまでせめぬ。後に石と見ては立つ事なし。後には石虎(せっこ)将軍と申しき。貴辺も又かくのごとく、敵はねら(狙)ふらめども法華経の御信心強盛なれば大難もかねて消え候か。是につけても能く能く御信心あるべし。」(御書1292)