正林寺御住職指導(H29.3月 第158号)

十二因縁とは、三界の欲界・色界・無色界と、六道の地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天界の迷いの因果を無明・行・識・名色・六入・触・受・愛・取・有・生・老死の十二種に分けて表したものです。

①無明とは、無始以来もっている煩悩のこと。

②行とは、過去の煩悩によってつくる善悪の行業のこと。

③識とは、過去の行業によって現在の母胎に託する心のこと。

④名色とは、身心が胎内で発育し、六根を形成するまでの五陰のこと。

⑤六入とは、六根を具足して胎内から出生すること。

⑥触とは、幼児の時は苦楽の分別がなく、物に触れて感ずること。

⑦受とは、やや成長して、苦楽を識別して感受すること。

⑧愛とは、事物や異性に愛欲を感ずること。

⑨取とは、成人して事物に貪欲すること。

⑩有とは、愛・取などの現在の因によって未来世の果を定めること。

⑪生とは、未来世に生を受けること。

⑫老死とは、未来世に老いて死ぬこと。

以上が十二因縁です。

釈尊は『法華経』の『化城喩品第七』に、

「十二因縁の法を説きたもう。

無明は行に縁たり。行は識に縁たり。識は名色に縁たり。名色は六入に縁たり。六入は触に縁たり。触は受に縁たり。受は愛に縁たり。愛は取に縁たり。取は有に縁たり。有は生に縁たり。生は老死、憂悲、苦悩に縁たり。」(法華経269)

と説かれました。

日蓮大聖人は『一念三千理事』に、

「十二因縁とは(中略)生老死を受くるを老死憂悲苦悩とは云ふなり。」(御書100)

と御書に倶舎論の詳細を御教示であります。さらに『色心二法抄』『十二因縁御書』『一代聖教大意』『顕謗法抄』等の御書に御指南であります。

この十二の因縁が私達の過去・現在・未来といわれる三世を形成しております。大聖人が『一念三千理事』に、

「十二因縁を三世両重に分別する方如何。」(御書101)

と仰せであり、①無明と②行が過去二つの因となり、③識と④名色と⑤六入と⑥触と⑦受が現在の五果となります。⑧愛と⑨取と⑩有が現在の三因となり、⑪生と⑫老死が未来の両果となります。過去に二つ、現在に八つ、未来に二つという形成が三世に成されています。大聖人は『一念三千理事』に、

「私の略頌に云はく『過去の二因 無明・行 現在の五果 識・名色・六入・触・受 現在の三因 愛・取・有 未来の両果 生・老死』と。」(御書101)

と仰せであります。

十二因縁の三世両重との深い関わりにより、宿業という業因業果にも関係されて順現受業(現世で報いを受ける)・順次受業(次世で報いを受ける)・順後受業(第三世以降での果報)という三時業に影響があります。

私たちが生きている現実に、十二因縁を当てはめた場合、十二因縁の②行と③識の過去世から由来する違いによって父母が決まり、④名色において六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)が形成され、今世で生きていくための自分自身の容姿や性格などが作られていきます。個人差が生まれる理由には、十二因縁との深い関わりがあるわけです。人間が現在世で生きている過程を十二因縁に置きかえた場合、出生から始まる⑤六入・⑥触・⑦受・⑧愛・⑨取・⑩有に区分することができます。

まさしく大聖人が『開目抄』に、

「心地観経に云はく『過去の因を知らんと欲せば、其の現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せば、其の現在の因を見よ』」(御書571)

と単刀直入に、三世の見つめ方を仰せであります。

人の一生が、生まれてから死ぬまでで終わってしまうと思っている人は、十二因縁を知ることで、人の一生は今世だけではない過去世・現在世・未来世の三世があることを理解できるでしょう。

第九世日有上人が『連陽房雑雑聞書』に、

「夫れ人間は隔生即忘して前世の事を知らず」(歴全1-379)

と仰せられるように、人がこの世に生まれ変わるとき、前世のことは忘れ去るということがあるために、生まれてから死ぬまでで終わってしまうと思うことも、致し方ないことかも知れません。

しかし、例外として大聖人が『四信五品抄』に、

「忘るヽ者も若し知識に値へば宿善還って生ず」(御書1112)

と、天台大師の法華玄義に説かれる教えを仰せであります。ゆえに正法正師の善知識に値遇することであります。

人生は一生で終わらないため、亡くなった後の未来世にも続いていくために、今生きている現実を一生懸命に前向きに生きていくことが大切になります。その生きていく力を、御本尊に御題目を唱えることによって命の中に生命力が蘇り、未来へのより良い生活と現当二世の後生善処へと月々日々に信心を持続することで実現していきます。

現在の五果である③識・④名色・⑤六入・⑥触・⑦受が、現在の三因となる⑧愛・⑨取・⑩有に、今世の生活にも大きく影響するため、御本尊への信心で転重軽受という妙法受持の功徳を頂きながら、過去遠々劫の罪障に紛動されないよう一生成仏を心がけて行くことが大切です。

特に現在の五果と現在の三因が、善因善果とはならない、悪因悪果に類する要素となる場合や、過去遠々劫の罪障化した現象に惑わされないために、日々の勤行唱題によって御本尊から護法の功徳力を賜ることが大事であります。

大聖人は『唱法華題目抄』に、

「悪知識と申すは甘くかたらひ詐り媚び言を巧みにして愚癡の人の心を取って善心を破るといふ事なり。」(御書224)

と仰せの悪因悪果、悪縁となる悪知識には用心しましょう。

特に利根と通力に長けて寸善尺魔と化した「外面似菩薩 内心如夜叉」には用心したいところです。大聖人は『主師親御書』に、

「華厳経には『女人は地獄の使ひなり、能く仏の種子を断ず、外面(げめん)は菩薩に似て内心は夜叉(やしゃ)の如し』と。文の心は女人は地獄の使ひよく仏の種をたつ。外面は菩薩に似たれども内心は夜叉の如しと云へり。又云はく、一度女人を見る者はよく眼(まなこ)の功徳を失ふ」(御書51)

と、功徳を失わないように注意を促されております。

この十二因縁は大聖人が『色心二法抄』に、

「一年十二月は十二因縁の生死なり。正月の生の位より十二月の老死滅の位に至る。又此の滅の位より生の種をついで、十界の因果三世に改まらずして、十界の生死は過ぎ行く日月にて有るなり。又我等衆生の身のみならず、草木も皆此の日月の明(あ)け暮(く)れ生死にうつされて、我等と倶に生々死々するなり」(御書24)

と仰せであり、一年365日、有情非情にわたります。それがまた依正不二へとつながり様々な三世間が現れます。

さらには、善業を積むための信心修行も厚薄の違いによって功徳を積むために、御本尊からの果報の顕れ方にも個人差があり、十二因縁と深い関わりがあります。そこにまた、末法特有の本未有善が根底となる上根・中根・下根という機根の違いもあり、これらも過去世からの十二因縁が関係しています。そのために同じ信心をしている同志にも、個々人の違い①無明・②行・③識が起因する習気として歴然とあるわけです。

大聖人は『法華初心成仏抄』に、

「人の地に依りて倒れたる者の、返って地をおさへて起つが如し。地獄には堕つれども、疾く浮かんで仏になるなり。当世の人何となくとも法華経に背く失に依りて、地獄に堕ちん事疑ひなき故に、とてもかくても法華経を強ひて説ききかすべし。信ぜん人は仏になるべし、謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。何にとしても仏の種は法華経より外になきなり。」(御書1316)

と仰せの御言葉があります。過去世、法華経に背く失が原因となり、現在世では苦しい生活を余儀なくされる人もいるでしょう。また、毒鼓の縁・逆縁という因縁で、今世生まれた時に、機根が薫発して信心できるスタートラインに立てる人もいるでしょう。

大聖人は『守護国家論』に、

「法華経流布の国に生れて此の経の題名を聞き、信を生ずるは宿善の深厚なるに依れり。設ひ今生は悪人無智なりと雖も必ず過去の宿善有るが故に、此の経の名を聞いて信を致す者なり。」(御書153)

と仰せのように、それぞれの過去世における仏縁により信心している人は、十人十色・千差万別であります。

その過去世からの因縁を踏まえて大聖人は『聖愚問答抄』に、

「但し仏法は強ちに人の貴賎には依るべからず。只経文を先とすべし。身の賎きをもて其の法を軽んずる事なかれ。」(御書389)

と依法不依人を御教示であります。また『持妙法華問答抄』に、

「されば持たるゝ法だに第一ならば、持つ人随って第一なるべし。然らば則ち其の人を毀るは其の法を毀るなり。其の子を賤しむるは即ち其の親を賤しむなり。」(御書298)

と仰せの御書を心肝に染めていきたいものであり、異体同心する上で大事であります。

この「持つ人随って第一なるべし」との御文は、『富木殿御返事』に、

「経に云はく『法華最第一なり』と。又云はく『能く是の経典を受持すること有らん者も、亦復是くの如し。一切衆生の中に於て亦為れ第一なり』と」(御書1578)

の文証からの御教示と拝します。

大聖人は、個々人による今世生まれてからのあらゆる出来事を、倶生神である同名・同生天が、少しも残さずに記録に留められることを『同生同名御書』に、

「人の身には同生同名と申す二のつか(使)ひを、天生まるゝ時よりつけさせ給ひて、影の身にしたがふがごとく須臾もはなれず、大罪・小罪・大功徳・小功徳すこしもおとさず、遥々天にのぼて申し候と仏説き給ふ。」(御書596)

と仰せであります。

第六十七世日顕上人は「同生同名天」について、

「この元は華厳経に説かれておりますが、倶生神(くしょうじん)と言い、人と共に生まれる、左右の肩にいる神です。影の身に従うように人から離れず、左肩の同名天は善を記すこと小善も漏らさず、右肩の同生天は悪を記すこと小悪も漏らさず記すので、同生同名天と言います。この神は、またその人を守護しますが、人の心が正しく堅固であれば、守護も強くなります。」(妙法七字拝仰 下巻83)

と御教示であります。

未来の両果である⑪生と⑫老死、順次受業・順後受業は、同生同名天が須臾もはなれずに、今世での身口意の三業にわたるすべての言動を逐一記録に留めている働きがあるからでしょう。その結果、現実の地球上を見渡した場合、日本をはじめ国を越えた十人十色・千差万別な人が存在しているといえます。

十二因縁の三世両重が、信心で理解することができれば、「不老不死」「不生不滅」の一分を知ることができると拝します。

大聖人が『経王殿御返事』に、

「法華経の功力を思ひやり候へば不老不死目前にあり。」(御書686)

と仰せの御言葉や、さらに『教行証御書』の、

「法華経第七薬王品に云はく『此の経は則ち為れ閻浮提の人の病の良薬なり。若し人病有らんに是の経を聞くことを得ば病即ち消滅して不老不死ならん』」(御書1104)

と仰せの「不老不死」に関する御教示であります。

また、十二因縁の⑪生・⑫老死を信じることにより『四条金吾殿御返事』に説かれる、

「生死の当体不生不滅とさとるより外に生死即涅槃はなきなり。」(御書598)

と仰せの「不生不滅」の御教示が、現在世だけの観点から、過去世・未来世という十二因縁の三世両重を理解して、以信得入することができると拝します。

その「不老不死」と「不生不滅」という究極の御姿が、「非滅現滅非生現生」の御振る舞い御本仏の宗祖日蓮大聖人であり、その御魂が一大秘法であるところの本門戒壇の大御本尊と拝します。

大聖人は『義浄房御書』に、

「寿量品の自我偈に云はく『一心に仏を見たてまつらんと欲して自ら身命を惜しまず』云云。日蓮が己心の仏果を此の文に依って顕はすなり。其の故は寿量品の事の一念三千の三大秘法を成就せる事此の経文なり、秘すべし秘すべし。」(御書669)

と仰せであります。

その御境界から大聖人は『守護国家論』に、

「法華経第八に云はく『如来の滅後に於て閻浮提の内に広く流布せしめ断絶せざらしむ』と。七の巻に云はく『広宣流布して閻浮提に於て断絶せしむること無けん』と。涅槃経第九に云はく『此の大乗経典大涅槃経も亦復是くの如し。南方の諸の菩薩の為の故に当に広く流布すべし』已上経文。三千世界広しと雖も仏自ら法華・涅槃を以て南方流布の処と定む。南方の諸国の中に於ては日本国は殊に法華経の流布すべき処なり。」(御書154)

と文底下種仏法における、唯授一人の血脈相承において断絶することのない本門戒壇の大御本尊を中心とした、広宣流布について仰せであると拝します。

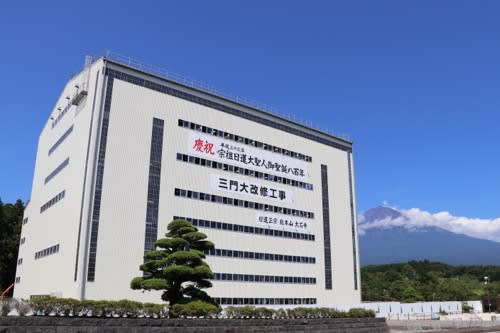

総本山大石寺に在す本門戒壇の大御本尊は、十二因縁に纏わるすべての謗法と罪障を消滅させていただける有難い仏力と法力が具わっています。

そのために大聖人は『四条金吾殿御返事』に、

「毎年度々の御参詣には、無始の罪障も定めて今生一世に消滅すべきか。弥はげむべし、はげむべし。」(御書1502)

と毎年何度も総本山へ登山して、罪障消滅をする大切さを仰せであります。

さらに大聖人は『南条殿御返事』に、

「参詣遥かに中絶せり。急ぎ急ぎに来臨を企つべし。」(御書1569)

と仰せでもあります。総本山への参詣が長い間途絶えている人は、急いで参詣するようにされなさいと御指南です。

十二因縁は、人として生を受けていれば、逃れることのできない決定した因縁であります。人生に不幸をもたらす因縁は、御題目を唱えることにより、護法の功徳力によって軽減され罪障消滅していきます。

そして、幸福をもたらす幸せな因縁を呼びよせて頂くことができます。大聖人は『法華初心成仏抄』に、

「一度妙法蓮華経と唱ふれば、一切の仏・一切の法・一切の菩薩・一切の声聞・一切の梵王・帝釈・閻魔法王・日月・衆星・天神・地神・乃至地獄・餓鬼・畜生・修羅・人天・一切衆生の心中の仏性を唯一音に喚び顕はし奉る功徳無量無辺なり。」(御書1320)

と仰せであります。

そのためにも、御法主日如上人猊下が、

「大御本尊様に対する絶対的確信」(大日蓮 第850号)

と仰せになる、総本山大石寺に在す本門戒壇の大御本尊への絶対的確信が大切です。

宗祖日蓮大聖人『佐渡御書』に曰く、

「いよいよ日蓮が先生・今生・先日の謗法おそろし。か(斯)ゝりける者の弟子と成りけん、か(斯)ゝる国に生まれけん、いか(如何)になるべしとも覚えず。般泥洹経に云はく『善男子過去に無量の諸罪・種々の悪業を作らんに、是の諸の罪報或は軽易せられ、或は形状醜陋にして、衣服足らず、飲食麁疎にして、財を求めて利あらず、貧賤の家及び邪見の家に生まれ、或は王難に遭ふ』等云云。又云はく『及び余の種々の人間の苦報現世に軽く受くるは、斯れ護法の功徳力に由る故なり』等云云。此の経文は日蓮が身なくば、殆ど仏の妄語となりぬべし。一には『或は軽易せらる』、二には『或は形状醜陋』、三には『衣服足らず』、四には『飲食麁疎』、五には『財を求むるに利あらず』、六には『貧賤の家に生まる』、七には『及び邪見の家』、八には『或は王難に遭ふ』等云云。此の八句は只日蓮一人が身に感ぜり。高山に登る者は必ず下り、我人を軽しめば還って我が身人に軽易せられん。形状端厳をそし(謗)れば醜陋の報いを得。人の衣服飲食をうば(奪)へば必ず餓鬼となる。持戒尊貴を笑へば貧賤の家に生ず。正法の家をそし(謗)れば邪見の家に生ず。善戒を笑へば国土の民となり王難に値ふ。是は常の因果の定まれる法なり。

日蓮は此の因果にはあらず。法華経の行者を過去に軽易せし故に、法華経は月と月とを並べ、星と星とをつらね、華山に華山をかさね、玉と玉とをつらねたるが如くなる御経を、或は上げ或は下して嘲哢せし故に、此の八種の大難に値へるなり。」(御書581)