まっすぐ天(そら)へ

まっすぐ天(そら)へ的場健 (2004年 講談社)

「プロジェクトX」の近未来版に挑戦した作品とのことで、軌道エレベーター(本作では軌道エレベータ)実現に賭ける兄弟たちの挑戦の物語です。「軌道エレベータ -宇宙へ架ける橋-」の金子隆一氏が協力し、巻末に解説を執筆しています。

あらすじ 宇宙開発機関JASDAに所属し、ロケット開発に打ち込む主人公、飛騨翔一は、宇宙開発の伸び悩みに心を痛めていた。それに追い打ちをかけるように、ミッション中のスペースシャトルがデブリの衝突によって墜落し、宇宙開発関係者はデブリ対策にも頭を悩ませる。

一方、翔一の弟で建設会社員の建二は、自社が超硬度の新素材を開発したことを知り、その用途として軌道エレベータを考え、翔一に相談をもちかける。はじめは相手にしなかった翔一だが、やがて軌道エレベータにデブリ問題の解決と宇宙開発の未来を見出し、世界に実現を訴えていく。

1.斬新な建造目的

この作品における軌道エレベータの位置づけで極めて興味深いのは、実際に宇宙開発関係者たちを悩ませているデブリの除去が、世界が本気で建造を検討するきっかけになるということです。

デブリは現実の深刻な問題です。ロケットや衛星を飛ばし過ぎてデブリが増え、ある閾値を超えると、デブリ同士が衝突してさらにデブリを増やす連鎖反応が生じ、やがては膨大な数のデブリが雲のように宇宙空間を覆って宇宙へ出ていくことができなくなると言われています。この現象は提唱者であるNASAの学者の名をとって「ケスラーシンドローム」と呼ばれています(本作はケスラーシンドロームについて触れていませんが)。

本作では、主人公がこのデブリ問題を軌道エレベータで解決しようと提唱します。建二が作中で紹介する図面には、軌道エレベータの低軌道部から上の部分に「デブリ・キャッチャー」が簀巻きのように巻かれています(よく見ると全体にテーパーも設けられてます。さすが金子氏監修)。

あらゆる衛星は必ず地球の赤道の上空を通ります。デブリも広い意味で衛星ですので、同じ赤道上でも地上との相対位置が動かない軌道エレベータに、いつか必ず衝突することになるわけです。これをデブリ・キャッチャーで絡めとって宇宙のお掃除をしてしまおうという発想ですね。

ちなみに、国際宇宙ステーション(ISS)がデブリに対しどう身を処しているかというと、10cm以上のものは避け、小さいものは耐える(!)んだそうです。軌道エレベータにとっても、デブリの衝突は対処すべき課題のひとつなのですが、これを逆手にとって実現の動機にしてしまう発想は実に斬新で、このアイデアだけで論文が一つ書けるほどの検証価値を持っているのではないでしょうか。

現在の宇宙開発の主役である、スペースシャトルをはじめとする多くのロケットが、打ち上げのたびに猛毒を大量にまき散らしているという、世間ではほとんど伝えられない点をスバリ指摘していて軌道派としては溜飲を下げますね。

一応本作の軌道エレベータ構想を紹介すると次の通り。ロシアのエネルギア級ロケットを6回使用し、レーザー誘導式の炭素繊維合成装置と、必要な炭素材料を静止軌道上に打ち上げる。つまり完成済みのケーブルを打ち上げたり、低重力下でジョイントさせたりせず、静止軌道上に工場を設けて途切れなくケーブルを繰り出します。スリランカ南方、インド海盆上の公海にメガフロートを浮かべて、位置を微調整しながら静止軌道からここへ向けて糸を地球上に下ろし、1本、2本と増やして完成させるというものです。

一応本作の軌道エレベータ構想を紹介すると次の通り。ロシアのエネルギア級ロケットを6回使用し、レーザー誘導式の炭素繊維合成装置と、必要な炭素材料を静止軌道上に打ち上げる。つまり完成済みのケーブルを打ち上げたり、低重力下でジョイントさせたりせず、静止軌道上に工場を設けて途切れなくケーブルを繰り出します。スリランカ南方、インド海盆上の公海にメガフロートを浮かべて、位置を微調整しながら静止軌道からここへ向けて糸を地球上に下ろし、1本、2本と増やして完成させるというものです。2.ストーリーについて

そして描かれる人間ドラマも熱く、軌道エレベータを理解しようとしない社会のしがらみや旧弊に苦しみながらも、理想に賭ける気概を持つ主人公の兄弟に清々しさを感じます。

「なあ兄ちゃん、これマジで造ってみねェ? 打ち上げ要らずの宇宙開発だぜ」

酒を飲みながら、建二は翔一に軌道エレベータについて説明しますが、翔一は「…出来っこねえって」と取り合いません。

やる前にやらない理由を作りたがる人というのはどこにでもいますが、この時の翔一も宇宙開発に限界を感じ、すっかりぐずぐず病になってます。そんな翔一を叱咤する建二。

「やりたいことが離れてくんなら自分から近づけばいいだろ

ただ待ってたって誰もお膳立てなんかしちゃくれないぜ(略)

宇宙に行きたくてJASDAに入ったんじゃねえのかよ!」

建二君熱いぜ!! そして翔一も、KFCのカーネル・サンダースみたいな学者(後で知ったのですが、作家のR.L.フォワードがモデルなんだそうです。確かにそっくり)と知り合ったことが転機となり訴えます。

「確かに困難はあるかもしれません。それでも人類の前に新しい道を切り拓いてゆくことこそが宇宙開発の使命ではないでしょうか」

このほか、A.C.クラーク氏をモデルとしたキャラクターも登場し、軌道エレベータ普及の功労者である氏へのオマージュも感じられます。

3.続きが読みたい

この作品は第1部で中断したままになっています。金子隆一氏にお話をうかがった際、その後の展開について抱いていた構想を聞いたのですが、独創的なアイデアが豊富で、そりゃもう面白いのなんの!

金子氏によれば、軌道エレベータの建造が既存の宇宙開発や既得権益を侵害してしまうデメリット(既存の人工衛星との衝突など)を、一気に吹っ飛ばすほどの危急な政治的要請がない限り、話をこれ以上進められないということです。

連載が中断しているのもそのためでしょうか。作中でも、軌道エレベータ構想に米国の圧力がかかり、翔一たちの行く手を阻もうとします。

それは現実の世情を反映してるようにも思えます。翔一が軌道エレベータ構想を発表したためにJASDA(JAXAとNASDAのミックスでしょうか?)で更迭されるというエピソードは、まるでどこかの話を鏡に映したかのようです。国家や企業グループなど、軌道エレベータを実現できる資金力や技術力を持つアクターが本気で乗り出してくれないことは残念でなりません。

ですが、この作品について自信を持って言えるのは、軌道エレベータをいつか実現したいと熱望する私たちの心をかき立て、熱くさせてくれる作品であるということです。

次第に増えつつある軌道エレベータの研究者や、宇宙エレベーター協会(JSEA)に参加している会員、とりわけ技術職や若い学生たちの中には、主人公たちが持つパイオニア気質やチャレンジ精神と同じものを持って参加している人が少なくないでしょう。彼らの多くが、主人公たちと同じように周囲の無知や無理解に挑んでいます。

そうした人たちの共感を呼び、心を鼓舞するストーリーであることは間違いありません。かくいう私も、それまで軌道エレベータの関連情報を漫然と受け身がちで集めていたのが、この作品に感化されて、なんだか忘れていたものを取り戻したような気持ちで取材に本腰を入れたクチです。単行本を買ってすぐ、金子氏に取材を申し入れました。

思えば今JSEAで活動したり、当サイトでこんなことを書いているのも、本作を読んで以来、少しずつ身辺が変化した結果でもあります。翔一と建二にはその後良き変化があったのでしょうか? 続きがとても気になります。

連載は中断してしまいましたが、プロジェクトXばりの熱いドラマとしては成功しているのではないでしょうか。講談社さん、第2部を待望しています!

機動戦士ガンダム00(ダブルオー)

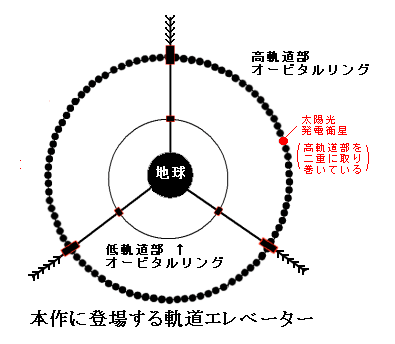

機動戦士ガンダム00(ダブルオー) 太陽光発電やリニアトレイン、オービタルリングなど、本作に登場する軌道エレベーター(とリングシステム)は、現実に提唱された多様な研究の集大成のような仕上がりを見せ、緻密な科学考証がなされているのがうかがえます。やはり軌道エレベーターはこうでなくちゃ、と思わせる完成度です。

太陽光発電やリニアトレイン、オービタルリングなど、本作に登場する軌道エレベーター(とリングシステム)は、現実に提唱された多様な研究の集大成のような仕上がりを見せ、緻密な科学考証がなされているのがうかがえます。やはり軌道エレベーターはこうでなくちゃ、と思わせる完成度です。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。