「旧蔵内邸」に行って来ました~その3(邸内)

”平成27年に国指定名勝の「旧蔵内邸」のみどころ”~「邸内」について・・・

私自身の観察力や勉強不足ですが、各所にある説明板などを引用して、ピックアップします。

旧蔵内邸の門を入ると、全般的な説明板があります。

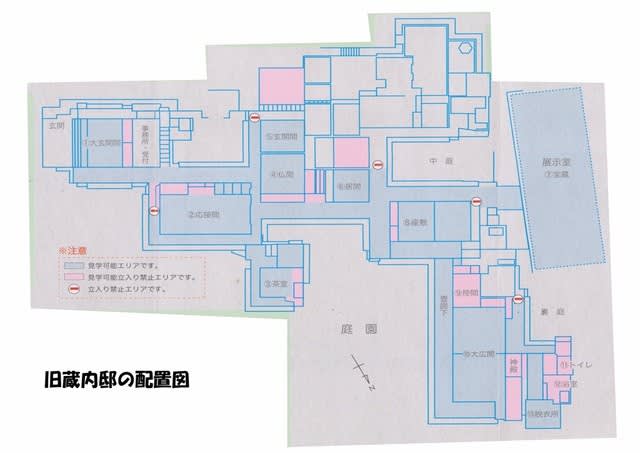

邸内の配置図です。

大玄関間に入ります。土間には、大理石が使われています。

庭園の眺めを取り入れた丸窓のある茶室です。

外からみた茶室です。丸窓が見えます。

主屋の玄関間です。

仏間の壁紙に使用されている豪華な「金唐革紙(きんからかわし)」です。

現存するものは、国内に数例の貴重なもの、とのことです。

居間です。

中庭の様子です。

現在は、展示室となっている「宝蔵」です。

座敷です。

18畳間が、2つ続く最大規模の大広間です。

縁側には、屋久杉を使った弓型の高い天井が、連なっています。

控間の説明です。

裏庭の様子です。

白と灰緑色の大理石を使用したハイカラなデザインの浴室です。

*筑豊の炭鉱主の邸内の様子のご参考;こちらもどうぞ・・

☆花子とアンと伊藤伝右衛門邸☆その1 2014年08月27日

☆花子とアンと伊藤伝右衛門邸☆その2 2014年09月12日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎こちらもどうぞ:

「みんなで選ぶ筑豊市民遺産 筑豊の誇り」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

”平成27年に国指定名勝の「旧蔵内邸」のみどころ”~「邸内」について・・・

私自身の観察力や勉強不足ですが、各所にある説明板などを引用して、ピックアップします。

旧蔵内邸の門を入ると、全般的な説明板があります。

邸内の配置図です。

大玄関間に入ります。土間には、大理石が使われています。

庭園の眺めを取り入れた丸窓のある茶室です。

外からみた茶室です。丸窓が見えます。

主屋の玄関間です。

仏間の壁紙に使用されている豪華な「金唐革紙(きんからかわし)」です。

現存するものは、国内に数例の貴重なもの、とのことです。

居間です。

中庭の様子です。

現在は、展示室となっている「宝蔵」です。

座敷です。

18畳間が、2つ続く最大規模の大広間です。

縁側には、屋久杉を使った弓型の高い天井が、連なっています。

控間の説明です。

裏庭の様子です。

白と灰緑色の大理石を使用したハイカラなデザインの浴室です。

*筑豊の炭鉱主の邸内の様子のご参考;こちらもどうぞ・・

☆花子とアンと伊藤伝右衛門邸☆その1 2014年08月27日

☆花子とアンと伊藤伝右衛門邸☆その2 2014年09月12日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎こちらもどうぞ:

「みんなで選ぶ筑豊市民遺産 筑豊の誇り」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~