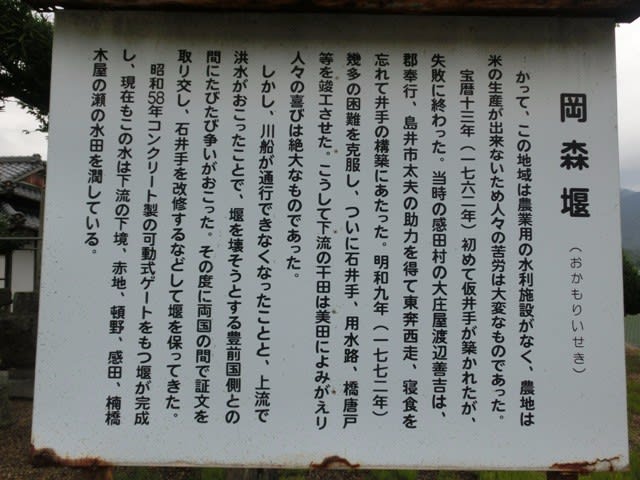

直方市植木の「花ノ木堰」の大イチョウの黄葉

「花ノ木堰(はなのきせき)」の大イチョウ(公孫樹)は、直方市植木の

犬鳴川と遠賀川本流の合流地点付近の犬鳴川の堤防に大きな姿を見せています。

近くで見るとその大きさと黄葉の美しさ、根元に広がる落葉に感動します。

そして、静かなたたずまいとその歴史に想いを馳せることが出来ます。

左手が、遠賀川合流地点よりやや上流の犬鳴川です。

その大きさは、胸高周囲8.3m、樹高28.4m、主幹から分岐した大枝は25m以上の広さに

枝葉をのばすイチョウ(公孫樹)です。そして、大枝から、大小数10cmの

乳瘤(ちこぶ=気根)が垂れ下がっています。

この乳瘤は、かつては母乳の出ない母親たちの民間信仰の対象になっていたそうです。

乳瘤(ちこぶ=気根)をアップしました。背後に福智山系、福智山が見えます。

そして、樹齢1000年以上と推定されています。

この大イチョウは、福岡県指定(1960年指定)の文化財で、天然記念物に指定されています。

江戸時代には、五平太船の先頭たちが、目印にして筑豊炭田の石炭を運搬していたという

有名な大木イチョウです。

この大いちょうがある場所は、遠賀地方の潅漑用水山田川の取水地点で、

今から360年ほど前の明暦2年(1658)に築造された「花ノ木堰」がある

ところから「花ノ木堰の大公孫樹」と呼ばれるそうです。

また、大イチョウのそばには、俳人「阿部王樹」翁の句碑があります。

”乳瘤垂るゝいちょう大樹や初明り”

「阿部王樹」翁の自宅は、この堤防の近くにあった、との事です。

こちらもどうぞ

遠賀川の大イチョウ(銀杏)春夏秋冬 その2 植木「花の木堰の大イチョウ」 2010年02月27日

◎直方の晩秋の風景◎ 2012年11月30日

参考文献(直方市市報H28.8.1);直方の歴史と文化 福岡県指定文化財花ノ木堰の大公孫樹 文 榊正澄

(追加です)

「花ノ木堰」の近くにある植木小学校にも季節の風景を見つけました。

メタセコイアとイチョウと杉の樹の黄葉が混じり合っていました。