「よくかんで食べなさい」。 子どもの頃にそう教わった人も多くいらっしゃると思います。

よくかんで食べることは、あごの筋肉や骨の発達を促し、唾液を増やしてむし歯の予防につながる。

最近の研究では、いわゆる「早食い」が体重増加にも影響することもわかってきた。

早稲田大スポーツ科学学術院の“林教授”らは2021年12月、ゆっくり味わったり、よくかんで

食べたりすると、食後のエネルギー消費が増えるとの研究成果を英科学誌で発表した。

平均23歳の学生ら11人に、20㍉㍑ずつのココア味飲料10杯を5分間で飲んでもらい、そ

の後90分間に安静時から増加するエネルギー消費量を測定した。

その結果、30秒間隔で1杯ずつ飲み込んだだけの場合は平均3.4㌔㌍だったエネルギー消費

が、1杯ごとに30秒間口に含んで味わった場合は5.6㌔㌍に、さらに口に含んだ30秒間に

1秒で1回かむ動作を加えると7.4㌔㌍に増加した。

林教授らは、これまでに早食いで咀嚼回数

林教授らは、これまでに早食いで咀嚼回数

が少ないほど体重が増える傾向があるとの

成果も報告。咀嚼の刺激によって、脂肪細

胞の一種でより多くのエネルギーが消費さ

れた可能性があると推測する。たとえ1食

4㌔㌍の差でも、脂肪の消費に換算すれば

年間約600㌘に相当する。食べる量自体

がついつい増えてしまう早食いは過食もも

たらすため、「体重の増加にはダブルパン

チ。ゆっくりと味わって食べることが大事」と林教授は指摘している。

疫学調査でも、肥満と早食いの強い関係が明らかになっている。 09~11年度の厚生労働科学

研究班の報告によると、千葉県と大分県の特定健診結果で約20万人分を対象とした解析で、肥

満度が高い人ほど早食いと答えた人の割合が高かった。 20歳からの体重増加が大きい人も同

様の結果で、研究を総括した国立保健医療科学院の“安藤 特任研究官”は「早食いの人は太りやす

い傾向がある」とみる。

研究班は早食いの習慣を見直してもらおうと「咀嚼支援マニュアル」を作成した。 歯を失って

よくかめない人はミネラルや食物繊維など栄養バランスが崩れやすいため、歯科での治療を勧め

早食いのタイプ別によくかんで食べる方法をアドバイスする。

安藤特任研究官は、「よくかんで食べることは、禁酒や禁煙に比べても取り組みやすい。 生活

習慣病改善の手段として健康づくりにつなげて欲しい」と話しています。

「早食い」の習慣は、高い肥満度(太りすぎ)になりますよ。 ゆっくりとよくかんで

食べるればカロリー消費が増加します 口からの刺激が影響、大きいです‥‥。

よくかんで食べることは、あごの筋肉や骨の発達を促し、唾液を増やしてむし歯の予防につながる。

最近の研究では、いわゆる「早食い」が体重増加にも影響することもわかってきた。

早稲田大スポーツ科学学術院の“林教授”らは2021年12月、ゆっくり味わったり、よくかんで

食べたりすると、食後のエネルギー消費が増えるとの研究成果を英科学誌で発表した。

平均23歳の学生ら11人に、20㍉㍑ずつのココア味飲料10杯を5分間で飲んでもらい、そ

の後90分間に安静時から増加するエネルギー消費量を測定した。

その結果、30秒間隔で1杯ずつ飲み込んだだけの場合は平均3.4㌔㌍だったエネルギー消費

が、1杯ごとに30秒間口に含んで味わった場合は5.6㌔㌍に、さらに口に含んだ30秒間に

1秒で1回かむ動作を加えると7.4㌔㌍に増加した。

林教授らは、これまでに早食いで咀嚼回数

林教授らは、これまでに早食いで咀嚼回数が少ないほど体重が増える傾向があるとの

成果も報告。咀嚼の刺激によって、脂肪細

胞の一種でより多くのエネルギーが消費さ

れた可能性があると推測する。たとえ1食

4㌔㌍の差でも、脂肪の消費に換算すれば

年間約600㌘に相当する。食べる量自体

がついつい増えてしまう早食いは過食もも

たらすため、「体重の増加にはダブルパン

チ。ゆっくりと味わって食べることが大事」と林教授は指摘している。

疫学調査でも、肥満と早食いの強い関係が明らかになっている。 09~11年度の厚生労働科学

研究班の報告によると、千葉県と大分県の特定健診結果で約20万人分を対象とした解析で、肥

満度が高い人ほど早食いと答えた人の割合が高かった。 20歳からの体重増加が大きい人も同

様の結果で、研究を総括した国立保健医療科学院の“安藤 特任研究官”は「早食いの人は太りやす

い傾向がある」とみる。

研究班は早食いの習慣を見直してもらおうと「咀嚼支援マニュアル」を作成した。 歯を失って

よくかめない人はミネラルや食物繊維など栄養バランスが崩れやすいため、歯科での治療を勧め

早食いのタイプ別によくかんで食べる方法をアドバイスする。

安藤特任研究官は、「よくかんで食べることは、禁酒や禁煙に比べても取り組みやすい。 生活

習慣病改善の手段として健康づくりにつなげて欲しい」と話しています。

「早食い」の習慣は、高い肥満度(太りすぎ)になりますよ。 ゆっくりとよくかんで

食べるればカロリー消費が増加します 口からの刺激が影響、大きいです‥‥。

この大豆ミート製品を開発した大塚食品

この大豆ミート製品を開発した大塚食品 果汁100%ジュースだけが果物の「断面図」

果汁100%ジュースだけが果物の「断面図」 ひとつめは、原材料が「ケール」

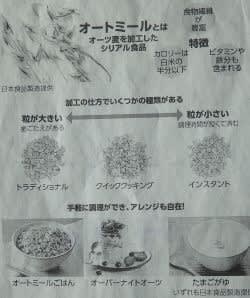

ひとつめは、原材料が「ケール」 オートミールは、穀物の一種オーツ麦

オートミールは、穀物の一種オーツ麦 ➀沸騰したお湯でポットやカップを温める→➁1杯2~

➀沸騰したお湯でポットやカップを温める→➁1杯2~