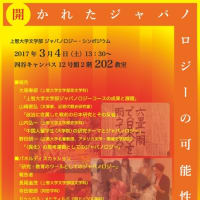

昨日はまず、下記の公開セミナー「ヘイドン・ホワイトの今」に参加。どうしようか最後まで迷っていたのだが、主催の岡本充弘さんからダメ押しがあり、何だかコメントを求められそうな雰囲気だったので、9月にこちらのパブリック・ヒストリー・シンポに出ていただいた義理もあり、顔を出させていただくことにした。もちろん、もともと内容に関しては、万難を排して出席すべき性格のものなのだ。会場へ行くとすぐ鹿島徹さんにお会いできたので、その後ろの隅の方へ座ろうとすると、「そこじゃ主催者に失礼だよ、心当たりがあるでしょ」とラウンド・テーブルに着くことを促された。仕方ないので鹿島さんの隣へ腰掛けたが、終始彼と意見交換をしながら報告を聞くことができたので、これはかえって僥倖だった。

昨日はまず、下記の公開セミナー「ヘイドン・ホワイトの今」に参加。どうしようか最後まで迷っていたのだが、主催の岡本充弘さんからダメ押しがあり、何だかコメントを求められそうな雰囲気だったので、9月にこちらのパブリック・ヒストリー・シンポに出ていただいた義理もあり、顔を出させていただくことにした。もちろん、もともと内容に関しては、万難を排して出席すべき性格のものなのだ。会場へ行くとすぐ鹿島徹さんにお会いできたので、その後ろの隅の方へ座ろうとすると、「そこじゃ主催者に失礼だよ、心当たりがあるでしょ」とラウンド・テーブルに着くことを促された。仕方ないので鹿島さんの隣へ腰掛けたが、終始彼と意見交換をしながら報告を聞くことができたので、これはかえって僥倖だった。報告は、上村忠男さんの「ヘイドン・ホワイトと歴史の《喩法》」、そしてカレ・ピヒライネンさんの「On the ethics and politics of historical representation」。上村さんのお話は、ご自身がホワイトに関心を持つようになった経緯から、最終的に彼も注目するヴィーコの〈詩的知恵〉、言語における神話の発生作用ともいうべき起源の知恵を解き明かすものだった。ヒピライネンさんのお話は、過去の再現前化をめぐる倫理の問題をナイーヴに扱い、かつ表象されたものが生み出す諸効果への責任を訴えかけたもの。上村さんには、まず、〈詩的知恵〉が、例えばレヴィ=ストロースの〈野生の思考〉とはどう異なるのか、歴史叙述が民族誌研究を参照しなかったために現在の停滞を招いているのではないか、倫理の欠落を生じているのではないかとの質問を。また〈詩学〉の用法に関して意見を求められたので、単なる形式作法の問題ではなく、解釈の多様化を要請しアプリオリな理解を批判する詩的エクリチュール、バシュラールの詩学などの系譜に連なるものだろうとコメントした。また全体討論では、ピヒライネンさんの質疑応答の際に「歴史学無用論」が飛び出したので、「歴史を現在に従属させ、現在の正当化のために利用しようとする目的においては、確かに歴史学の存在意義は危うい。しかし逆に、そうした現在を批判する学として、過去の多様性を実現してゆく学としては有用であり、倫理性を発揮しうるのではないか」との質問をした。あまり生産的な議論を起こすことはできなかったかもしれないが、鹿島さん、内田力さんら議論巧者が揃っていたので、大いに刺激を受けた。歴史学者/歴史哲学者らの間で、このような諸命題が活発に意見交換できる日が来るとは、20年前は考えもしなかった。ありがたいことだ。

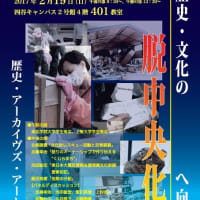

シンポの終了後は、文化財レスキュー関係の打ち合わせを経て(学生たちが、本当によくやってくれている)、眠る暇もなく福島、相馬・小高へ。南から攻めていた独歩考を、北からのルートに変えてみたのだが、いつものように大した目標はなかったところ、前日鹿島さんから、とてもいい契機をいただいたのだ。そこでまずは駅前の大通りを西進、日本国憲法の実質的な起草者である、鈴木安蔵の旧宅へと向かった。彼は治安維持法の第1回の適用者でもあるのだが、なんと鹿島さんの母方のお祖父様に当たられるのだという(驚き!)。小高に行く話をしたところ、「偶然なんだけど…」と、その旧宅が、震災・原発事故により崩壊寸前に放置されていることを伺ったのだ。不思議な縁を感じ、「では、様子をみてきます」とお答えしたのだが…。周囲の家々はどんどん取り壊されていて、新しく建て直されているものもあるにはあるが、大部分は更地になったり、あるいはソーラー・パネルへと姿を変えている。管理に当たっていた林薬局のシャッターが、強風に煽られて空しい音を立てるなか、日本国憲法が空洞化されようとしている現在を、これほど象徴的に表している光景もあるまいと、寒々とした気持ちになった。

シンポの終了後は、文化財レスキュー関係の打ち合わせを経て(学生たちが、本当によくやってくれている)、眠る暇もなく福島、相馬・小高へ。南から攻めていた独歩考を、北からのルートに変えてみたのだが、いつものように大した目標はなかったところ、前日鹿島さんから、とてもいい契機をいただいたのだ。そこでまずは駅前の大通りを西進、日本国憲法の実質的な起草者である、鈴木安蔵の旧宅へと向かった。彼は治安維持法の第1回の適用者でもあるのだが、なんと鹿島さんの母方のお祖父様に当たられるのだという(驚き!)。小高に行く話をしたところ、「偶然なんだけど…」と、その旧宅が、震災・原発事故により崩壊寸前に放置されていることを伺ったのだ。不思議な縁を感じ、「では、様子をみてきます」とお答えしたのだが…。周囲の家々はどんどん取り壊されていて、新しく建て直されているものもあるにはあるが、大部分は更地になったり、あるいはソーラー・パネルへと姿を変えている。管理に当たっていた林薬局のシャッターが、強風に煽られて空しい音を立てるなか、日本国憲法が空洞化されようとしている現在を、これほど象徴的に表している光景もあるまいと、寒々とした気持ちになった。

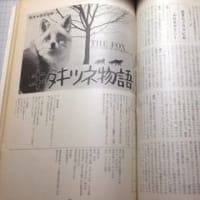

詳しくはまた動画をアップしたいと思っているが、そのあとは、重い気分で金性寺、貴船神社、相馬小高神社=小高城と歩いて回り、最終的には村上海岸方面へ。巨大なダンプがひっきりなしに通り、大規模に堤防工事が行われている海岸へ次第に近づくと、恐らくかつては水田や宅地が広がっていたであろう低湿地に(やはり潟化している?)、何か点々と白いものが…。「まさか」と思ってよくみると、なんと、かなり大きな白鳥の群れが、広範囲にわたって展開している。関東から東北にかけての太平洋側には、冬期湛水水田に白鳥の飛来がみられることは知っていたが、ここで出会えるとは思っていなかった。つい昨日、今井知樹監督の映画に触れて渡り鳥の話をしていたばかりだったので、これにも不思議な繋がりを感じ、少々心が軽くなった(でも彼らは、自分たちの越冬地が、汚染されていることを知らないのだよなあ…)。

詳しくはまた動画をアップしたいと思っているが、そのあとは、重い気分で金性寺、貴船神社、相馬小高神社=小高城と歩いて回り、最終的には村上海岸方面へ。巨大なダンプがひっきりなしに通り、大規模に堤防工事が行われている海岸へ次第に近づくと、恐らくかつては水田や宅地が広がっていたであろう低湿地に(やはり潟化している?)、何か点々と白いものが…。「まさか」と思ってよくみると、なんと、かなり大きな白鳥の群れが、広範囲にわたって展開している。関東から東北にかけての太平洋側には、冬期湛水水田に白鳥の飛来がみられることは知っていたが、ここで出会えるとは思っていなかった。つい昨日、今井知樹監督の映画に触れて渡り鳥の話をしていたばかりだったので、これにも不思議な繋がりを感じ、少々心が軽くなった(でも彼らは、自分たちの越冬地が、汚染されていることを知らないのだよなあ…)。それにしても、この広大な景観を覆う喪失感は、いったいいつ払拭されるのだろうか。ダンプのけたたましい走行音、舞い上がる砂塵は、何か、復興の活気とは異質な足音を響かせているようだった。聖夜のライトアップとは対照的な帰宅困難区域の暗闇も、強く印象に残った。

ところで、気になることがもうひとつ。白鳥の越冬地から、広範囲に展開している防波堤工事の現場を突っ切り、津波・原発事故後放置されている村上城跡の付近まで行ってみたのだが、その南側、字としては入羽和形の辺りに、何らかの化学プラント的なものがみえた。煙突があり、水蒸気らしきものが排気されている。帰宅して検索してみたが、引っかかってこない。Googleでは、航空写真ではもちろん映っているものの、mapには記載がない。さらに調査してみると、「南相馬市災害廃棄物の減容化処理等業務用地」であることが分かった。すなわち、放射能汚染されたものも含む災害廃棄物を破砕処理、ガス化溶融処理などし、容積を減らすための施設であるようだ。周囲の井戸水の水質調査報告書もみつかり、概観したところ大きな問題はないようなのだが、そもそもこの存在が伏せられているのが気になる。

ところで、気になることがもうひとつ。白鳥の越冬地から、広範囲に展開している防波堤工事の現場を突っ切り、津波・原発事故後放置されている村上城跡の付近まで行ってみたのだが、その南側、字としては入羽和形の辺りに、何らかの化学プラント的なものがみえた。煙突があり、水蒸気らしきものが排気されている。帰宅して検索してみたが、引っかかってこない。Googleでは、航空写真ではもちろん映っているものの、mapには記載がない。さらに調査してみると、「南相馬市災害廃棄物の減容化処理等業務用地」であることが分かった。すなわち、放射能汚染されたものも含む災害廃棄物を破砕処理、ガス化溶融処理などし、容積を減らすための施設であるようだ。周囲の井戸水の水質調査報告書もみつかり、概観したところ大きな問題はないようなのだが、そもそもこの存在が伏せられているのが気になる。防波堤工事には、常磐道方面からひっきりなしに巨大なダンプがやって来るのだが、入羽和形の方へも多少のダンプの往復があった。破砕処理が必要な廃棄物が常時施設へ搬入されることはあるのだろうが、フレコン入で仮置きされるべき破砕物が、そのまま埋め立てに使用されることなど、あるのだろうか。また、工事現場に囲まれ巨大なダンプが通過する情況で、白鳥越冬地は適切に保護されているのだろうか。一定の除染はされているはずだが、周囲にはかなりのゴミがあり、汚水の溜まっている情況も確認されたので、白鳥に何らかの危険が及ぶ可能性は拭いきれない。

杞憂であればいいのだが、いろいろ疑問が生じたので、福島県環境創造センターの、野生生物共生センターへ問い合わせてみよう。

なお、恐らくは工事現場を監視循環している車だと思うのだが、ぼくが村上城跡へ来るまでの間、何度か脇を通り過ぎて注意を向けている印象があった。プラントの写真を撮っているときも、高台に車をこちらへ向けて停めており(周囲には関係の施設が何もなく、こちらを監視するために停車しているとしか思えなかった)、歩き出すと、後ろから横を通り越して去って行った。危険であることを警告するためかもしれないが、付近には津波慰霊碑などもあり、立ち入り禁止措置は採られていない。ほんと、いろいろ気になる。