【上村淳之館長の講演会、けがのため中止に】

日本画家、上村松園・松篁・淳之三代の画業を紹介する松伯美術館(奈良市登美ケ丘)で「松篁、松園を語る/松園、松篁を語る展」が開かれている。凛とした美人画で知られる上村松園(1875~1949)と花鳥画家として活躍した息子の上村松篁(1902~2001)。その親子はお互いの絵について話をしなかったそうだが、それぞれに思いを綴った文章は残っている。今展はそれらを基に二人の作品を紹介するという企画。会期は6月25日まで。

この美術館の館長は花鳥画家の第一人者上村淳之さん(1933~)。昨年秋に祖母松園、父松篁に続き文化勲章を受章した。親子3代の受章はもちろん初めて。今展会期中の5月13日には館長の美術講演会も予定されていた。それを楽しみにこの日を選んで美術館へ。ところが入り口正面に「中止となりました」という張り紙。「えっ、なぜ」。窓口で問うと転んで骨折したとのことだった。講演の中で改めて受章の喜びの声を聞けると思っていたのに残念。館長の講演会は文化勲章受章記念の「こころの花鳥画展」(昨年12月6日~今年2月5日)会期中の1月14日にも開催予定だった。ところがこの時は新型コロナ感染のため中止になっていた。今秋には文化勲章受章⋅卒寿記念の特別展も控えている。早期のご快復を祈るばかりだ。

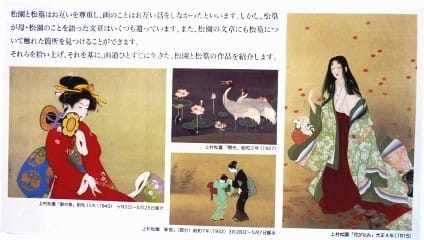

今展の出品作は松園の作品が「花がたみ」「娘」「伊勢大輔」「鼓の音」に、「娘深雪」「焔」「楊貴妃」「序の舞」など代表作の下絵を加えて30点ほど。松篁の作品は横幅が7.6mもある超大作「万葉の春」や「閑光」「母子の羊」など。

松篁は幼年期、母のことを「二階のお母さん」と呼んでいた。「母は自分の画室へ他人が入ると『気が散る』といつも言い、夜なべ仕事も明け方まで続けることが多かった」。自宅には骨董屋さんが古美術の目録を持ってよく出入りした。松園の品評をいつもそばで聞いていた。浮世絵なら、江戸中期の鈴木春信たちの作品を見ると「品があってええなあ」とつぶやき、歌川国貞以降の幕末期のものになると「品が悪いなあ。こんな毒々しいの、いやらしいな」などと言っていたという。松篁は「このようにして幼少のころ知らず知らずのうちに『格調』や『品の良さ』をかぎ分ける能力、素質を持つようになったのではないかと思う」(1986年日本経済新聞「春花秋鳥」)と振り返る。

松篁は25歳のとき2羽の丹頂鶴を描いた作品「閑光」を第8回帝展に出品した。その直後、脚の描き方が気になり東京まで行って描き加えようかとまで思案した。そのとき松園からびしりとこう諭された。「あんた何くよくよ考えておいるのえ。出品画は描いてくるうちは自分のもんやけど、出してしもうたら人のもんだす。審査員は神さんと違いますえ。ささっと次の仕事のことお考えやす」。

1937年の第1回新文展(文部省主催)には松園と松篁が同時に出品した。62歳の松園が「草紙洗小町」、35歳松篁が「母子の羊」。松園は自作について語る中でこう記す。「松篁は羊の絵を制作中でしたが、夜更になって、そっと松篁の画室の方をのぞいて見ますと電灯がついている。さてはまだ描いているなと思いまして、わたしも負けずにまた筆を執るという工合で、母子競争で制作に励んだわけでした」(1937年「大毎美術」)。

松篁は母松園と自分の画力の差を痛感していた。「長い間、美人画一筋で人物の描き方を研究し、すべてオリジナルから技法を編み出して描いた母の絵は、まるで深みが違う。私のはただ概念的に、既成の人物画の技法を知識として学んだ絵で、改めて自分の底の浅さを思い知らされた」(1986年日経新聞「春花秋鳥」)。松篁が文化勲章を受章したのは1984年。松園の受章から36年後のことだった。受章の知らせを聞いた松篁は「これでやっと母に顔向けできたと感じた」と書き残している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます