奈良市で正倉院展を見た翌日、友人たちとこの道を歩きました。良いお天気でハイキング日和でした。(10月31日)

出発はJR天理駅。駅前の観光案内所で地図をもらい、コースの状況を聞きました。

最近は多くの町では観光案内の資料と案内人が充実してきています。そして「ゆるキャラ」ブーム。

駅前から始まるアーケードの商店街をひたすら歩いていきました。天理教のハッピをきた人々が時折スレ違いました。

15分くらい歩くと天理教の本殿の前にいたります。

左手の広場には、信者さんらしい大勢の団体が集まっていました。

次の目的地は、石上神社。

とても由緒のある古い神社です。

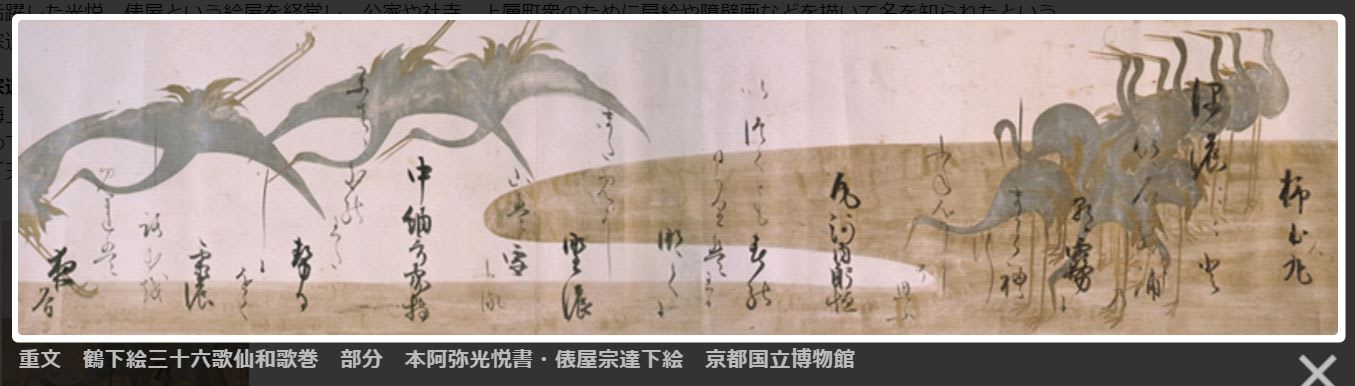

神鶏としてニワトリが放たれていて、時折、コケコッコーを鳴き声を轟かせました。

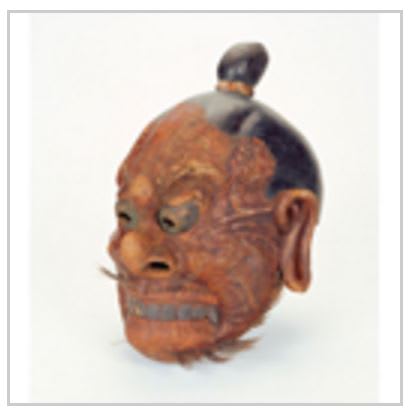

この神社は、明治時代になって宝物として保存されていた鉄剣「七支刀」を見ることができるかなと思い、ぜひ来てみたかった神社です。

(引用:http://hukumusume.com/366/world/isan/itiran_kokuhou/014.htm)

七支刀とは、 「日本書紀」に、神功皇后が朝鮮・百済(くだら)から献上されたと伝えられる剣ですが、かつては錆に埋もれていた漢字が明治に赴任した宮司によって発見されたもの。日本に渡来した「漢字」として最古のものの一つだと思われます。

神社に保存されているようですが、残念ながら普段は(レプリカすら)拝見することができません。お守りの絵柄、あるいは絵葉書にあるのみ。見てみたかった。

境内を抜けて、永久寺跡に向かいます。道標が所々にしっかり設置されているので迷うことはありまえん。

このあたりから、周りには柿、カキ、かきとなりました。

手入れされた柿の畑もあれば、半ば放置されたものもあります。落ちた柿もそのへんで沢山見かかけました。

鳥羽天皇により建立された大きなお寺「内山永久寺」の跡地です。石上神社の神宮寺でした。法隆寺や東大寺に次ぐ規模を誇ったのですが、明治の廃仏毀釈で荒廃し、現在では柿畑や溜池となってしまいました。・・名前は「永久」ですが、栄枯盛衰ですね。

もっとも、寺名の由来は永久年間に造立されたからですが。

農家の軒先で、一カゴ100円。規格外品は、無料でお持ち帰りもできました(そんなサービスすると、100円のを買ってくれないのでは、と思いました)。

・・途中の柿畑で、地面に落ちた柿が沢山あったので畑に入り込んでいっぱい拾い集めて(盗んで)いたおばさんハイカーがいました。

石上神社からここまでは、かなりの登り下りがあります。

みかん畑もあります。天理観光農園では、みかん狩りをやっていて、食べ放題だそうです。家族連れや子ども会のグループが集まっていました。

柿や蜜柑の畑が続くところから、坂を下ると石の鳥居がみえてきました。

夜都伎神社(やとぎじんじゃ)です。茅葺きの屋根の本殿がありました。吹き替えてまだ新しい。

溜池に後背の山々の濃い緑が静かに映っていました。

コスモスと、ひまわりが美しく咲いていました。

中高年の人たちが多いハイキンググループが追いついてきました。百人以上もの大きな団体で、われわれが出発の時、天理駅前でこの旗の元に受付をしていたグループでした。

おそらく、桜井駅までの約16kmを歩くのでしょう。途中にある名所にはほとんど立ち寄らずに、さささと早めの歩行で通り抜けていきました。

我々は竹之内町環濠集落の堀を見るため、少し寄り道しました。

もともとは、豊な大和平野の集落を外敵から守るための防御の堀でしたが、その後は農業用の溜池となりました。現代では農業用水が整備されたので、殆どが埋め立てられてしましました。ここは数少ない環濠です。

西山塚古墳との看板があります。堀には赤い金魚が群れていました。(つづく)