36 曹洞宗興福山永久寺(谷中4-2-37)

玉林寺の末寺であるのは、玉林寺の和尚の隠居寺として創建されたから。

江戸の戯作者であり、明治の新聞記者である仮名垣魯文の墓がある。

猫好きだった仮名垣魯文を反映して、猫関連石造物がいくつかある。

まず、墓地入口にある墓石から。

聖観音を線刻した中世板碑が嵌め込まれているが、線刻の悲しさ、よく見えない。

側面には「遺言本来空 財産無一物 俗名 假名垣魯文」と刻されているのが、魯文らしい。

境内に戻ろう。

本堂前に、2基の石造物。

左が「山猫めお登塚」、右が「猫塔記念碑」。

「山猫めお登塚」は、函館戦争敗軍の将・榎本武揚から魯文に贈られた山猫の死を悼んでの石碑。

福地桜痴の碑文は「明治十四年十月建 山猫めを登塚 桜痴居士源喜」。

裏面には「榎本武揚君嘗賜雌雄山猫于猫々道人魯翁 該猫病而斃標石一基 卿表追悼之意 嗚呼」とあり、16人の飲み仲間?の名前が列挙されている。

こうした洒落た石碑、墓標は、江戸、明治に多く、近年はさっぱり見かけない。

おおらかさに欠けた世の中は、洒落を愉しむ余裕も無くなったということか。

その右の「猫塔紀念碑」は、燈籠のようであり、五輪塔のようであり、宝篋印塔のようであり、いずれでもないという変わった石塔。

中段の箱型石に開いている丸い穴は、猫が喜びそうな形。

中に潜って顔だけ出している猫の姿が見えてきそうだ。

明治11年(1878)、両国の中村楼で開かれた、猫グッズ即売会を兼ねた「珍猫百覧会(仮名垣魯文主宰)」の利益で建立したもの。

檀那に変人がいれば、住職も変わっている。

下の地蔵さん、どこが変わっているか、分かりますか。

頭上の光背部分にあるのは、一円玉。

立派な通貨である一円玉が粗末に扱われる風潮を嘆いて、住職が檀信徒に呼びかけ、一円玉基金で、昭和45年(1970)に建立したものという。

私事で恐縮だが、昭和37年、新米デイレクターとしての私の最初のドキュメンタリーは、「一円玉が泣いている」だった。

寺を出ると道の向こうに猫グッズ専門店がある。

若い女性で混雑しているが、明治時代の「猫き〇〇い」仮名垣魯文の墓がすぐそばにあることは知らないようだ。

37 日蓮宗安産飯匙の祖師(谷中4-2-5)

右門柱に「東京七面山」。

左門柱に「除厄安産 江戸十大祖師 飯匙(しゃもじ)祖師」とある。

瑞輪寺の一画にあるので、谷中4丁目の一番最初、NO22「日蓮宗慈雲山瑞輪寺」で取り上げるべきだったかもしれない。

谷中4丁目を瑞輪寺から始めて、ぐるっと回って再び瑞輪寺に着いたという感じ。

「江戸十大祖師」という名称に初めて出会った(ような気がする)。

Wikipediaによれば「江戸にある10ヶ寺の日蓮宗寺院を参拝することにより祖師(日日蓮)のご利益にあずかろうとする民間信仰」。

10ケ寺の中には、これまで参拝したことのある寺もある。

谷中の「宗林寺」もその一つで、谷中寺町シリーズの6「20日蓮宗妙祐山宗林寺」で取り上げたばかり。

宗林寺では、「江戸十大祖師」に触れなかった。

境内のどこにも、そのような表示がなかった(ように記憶する)から。

江戸時代には流行したが、今は廃れたものは多い。

「江戸十大祖師」巡りもその一例ということになる。

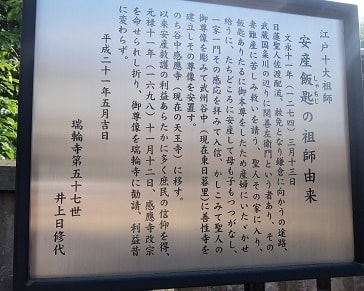

飯匙(しゃもじ)祖師の由来を説明板から引き写しておく。

文永十一年(1274)三月十三日、日蓮聖人佐渡配流、赦免となり鎌倉に向かうの途路、武蔵国粂川の辺りに関善左衛門という者あり、その妻難産に苦しみ救いを請う、聖人その家に入り、飯匙ありたるに御本尊をしたため産婦にいだかせ給うに、たちどころに安産して母も子もつつがなし、一家一門その感応を拝みて入信、かしこみて聖人のご尊像を彫みて武州谷中(現在東日暮里)に善性寺を建立しその尊像を安置す。

のち谷中感応寺(現在の天王寺)に移す。

以来安産救護の利益あらたかに多く庶民の信仰を得、元禄十一年(一六九八)十一月十二日、感応寺改宗を命ぜられし折り、ご尊像を瑞輪寺に勧請、利益昔に変わらず。

平成二十一年五月吉日 瑞輪寺第五十七世 井上日修代

宗祖が起こした奇跡伝説は、特に、空海と日蓮が多いようだ。

熱烈な信者がいるということだろうか。

境内に「包丁塚」がある。

「鳥供養」とあって施主名に「日本全鳥調理師司」と刻されている。

何故、鳥供養を飯匙祖師にするのか、知りたくてうずうずする。

「お百度参り」石塔もある。

谷中寺町、37か寺目にして初めての百度石。

廃れ方は、世代ごとに、加速度的に進んでいる。

今や、「百度石」を知らない人の方が多いだろう。

知らないと云えば、この人の名前はどうだろうか。

玉垣に「伴淳三郎」の名前。

明治、大正ではない、れっきとした昭和の、喜劇俳優だが、どうだろうか。

78歳の私には、自分史の一部だが、20代の孫には、歴史的人物だという事実を忘れるから、話がかみ合わなくなるんだよなあ。

*次回更新日は、9月20日ですが、旅行中で更新できず、22日か23日になるかもしれません。

≪参考図書≫

◇台東区教委『台東区の歴史散歩』昭和55年

◇石田良介『谷根千百景』平成11年

◇和田信子『大江戸めぐりー御府内八十八ケ所』2002年

◇森まゆみ『谷中スケッチブック』1994年

◇木村春雄『谷中の今昔』昭和33年

◇会田範治『谷中叢話』昭和36年

◇工藤寛正『東京お墓散歩2002年』

◇酒井不二雄『東京路上細見3』1998年

◇望月真澄『江戸の法華信仰』平成27年

◇台東区教委『台東区の歴史散歩』昭和55年

▽猫のあしあとhttp://www.tesshow.jp/index.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます