今回は、童謡「夕焼け小焼け」の歌碑めぐり。

このブログのタイトルは、「石仏散歩」です。

石仏からどんどん離れて行っている感があるが、ご容赦願いたい。

毎月、1日と16日に更新しているが、ネタに窮して立ち往生することがある。

今回も同じ。

窮余の一策なのです。

石仏巡りをしていると、句碑や歌碑によく出くわす。

くずし字だと読むのにお手上げのことが多い。

「暮おしき四谷過ぎけり紙草履 はせを」 「赤門やおめずおくせず時鳥 一茶」

荘厳寺(東京都渋谷区) 来見寺(茨城県利根町)

私に読めるのは、校歌と童謡くらいか。

その童謡の歌碑について、面白い話を耳にした。

童謡「夕焼け小焼け」の歌碑はあちこちにあって、その数、一曲の歌碑としてはギネス級というのだ。

本当か?

自ら確かめるのが、正統派野次馬というもの。

たまには正統派でありたいから、調べてみた。

夕焼け小焼けで 日が暮れて

山のお寺の 鐘がなる

お手々つないで 皆かえろ

カラスと一緒に 帰りましょう

子供が帰った 後からは

円い大きな お月さま

小鳥が夢を 見る頃は

空にはきらきら 金の星

日本人なら誰でも知っている歌。

戦後、シベリア抑留からの帰国船でこの歌の合唱が自然発生して、みんな、泣きながら歌っていたという記録を読んだ覚えがある。

ノスタルジーを感じさせる歌として、白眉なのだろう。

作詞・中村雨紅、作曲・草川信。

この作品ができた大正12年、二人は東京府立小学校の教師だった。

作詞の中村雨紅はペンネーム。

本名は、高井宮吉。

彼は明治30年(1897)、八王子市上恩方町に生まれた。

当時は、南多摩郡恩方村上恩方。

八王子市の西の端、あと少しで和田峠、そこから神奈川県相模原市に入るという山間の村の神社が彼の生家です。

宮司が父親だから、「宮吉」なのだろうか。

歌碑は故郷に立つのが常識だから、まずは恩方へと陣馬街道を西へと走る。

八王子市上恩方町

前日、今冬、何度目かの雪がちらついた。

都内は積もることがなかったので、安心して通常タイヤのまま行ったのだが、道路わきには雪がある。

「和田峠、積雪のため通行止め」の交通標識も。

「やばいな」と思いながら走っていたら、鮮やかな幟が目に飛び込んてきた。

「夕焼けそば」とある。

八王子市の施設「夕焼け小焼けふれあいの里」の入り口だった。

道路の反対側に「中村雨紅之墓」の石柱、奥に墓がある。

その傍らには、「夕焼け小焼け」の歌詞ボード。

汚れていて、文字が読めない。

墓地から100メートル程右の石垣の上に「宮尾神社 夕焼け小焼けの碑」の看板。

奥の竹林の後背に神社はある。

石垣を上って見下ろすと「夕焼け小焼けふれあいの里」の屋根が雪で銀色に光っている。

参道の坂道を上る。

陽の当らない場所は、うっすらと雪化粧。

参道際にポツンと馬頭観音が立っている。

常吉少年が毎日見ていた観音だと思うといとおしい。

唱える十句観音経にも力がこもる。

神社はひっそりとこわいほどの静寂の中に佇んでいた。

歌碑は、本殿に向かって左に立っている。

昭和31年、雨紅の還暦を祝しての建立だった。

歌詞の一番が、雨紅の自筆で刻まれている。

「夕焼け小焼け」ではなく「夕焼小焼」だったり、「帰らう」、「帰りませう」に大正時代の匂いが残っている。

ところで、「夕焼け小焼け」の歌詞は、この恩方で子供の頃見た夕景を思い出して、雨紅が書いたものなのだろうか。

本人は後年になって「どうもはっきりした覚えがない。歌詞には、固有名詞や個性的なものはありませんから」(『教育音楽』昭和31年8月)と故郷で見た夕日だとは言っていない。

夕焼けには、広い空の西に太陽が沈み、空が次第に紅く染まって行くイメージがある。

しかし、この恩方では、そうした夕焼けは見られそうもない。

道の両側の山の頂は見上げるような高みにあって、山と山に区切られた空の面積は狭い。

秋になれば、3時ころには山の端に日は沈み、空が赤くなるのはそれからかなり時間が経ってからのことになりそうだ。

雨紅生誕の地だから「夕焼け」を商標として使用はするのだが、イメージする夕焼けはここでは見られない。

だからなのか、記念写真用に夕焼けの絵が用意されている。

お寺の鐘もねぐらへ急ぐカラスも描かれていて、役所の仕事はそつがないが、こうした絵を用意すれば人々は喜ぶだろうと思うその発想力の貧しさに驚いてしまうばかりだ。

帰途、「夕焼け小焼け」の歌碑がある二つの寺に寄ってみた。

いずれも「山のお寺の鐘が鳴る」の寺とはわが寺のことだと言いたげだが、実際には無関係。

だが、二つの歌碑とも、文字は雨紅の筆によるもので、ここが歌詞の寺だと誤解を与えかねない。

下恩方小田野の観栖寺の歌碑の表面は「夕焼けの鐘」、裏面には雨紅作の一首が刻まれている。

観栖寺の「夕焼け小焼け」の歌碑 裏面の雨紅の短歌

「ふる里はみな懐かしく温かし 今宵も聞かむ夕焼けの鐘」。

境内の一段と高い場所にある鐘は、毎夕6時にその音を響かせている。

観栖寺の鐘

この観栖寺の歌碑建立1年後の昭和43年、西寺方町の宝生寺にも歌碑が建てられた。

宝生寺(西寺方町)

鉄筋コンクリートのモダンな鐘楼落慶記念としての歌碑だったが、現在、肝心の鐘はない。

宝生寺の鐘のない鐘楼

建立の意義を失って、歌碑は間が抜けた形で鐘楼の脇に立っている。

それにしても、それほど遠くでもない観栖寺に歌碑が建てられたばかりなのに、同じ「夕焼け小焼け」の歌碑を建てるのは何故なのだろう。

実は、宝生寺と同じ頃、上恩方の興慶寺でも梵鐘の落慶があり、雨紅の一首が鋳刻されている。

「興慶寺ここのみ寺の鐘の音を今日も安らに聞くぞ嬉しき」

興慶寺へも行ったが、参道のあまりの急勾配に恐れをなして引き返してきたので、鐘の写真はない。

「夕焼け小焼け」の「お寺の鐘」の本家争いは、当時、新聞にもとり上げられ話題になったという。

無理もない。

観栖寺の「ふる里はみな懐かしく温かし 今宵も聞かむ夕焼けの鐘」も、興慶寺の「興慶寺ここのみ寺の鐘の音を今日も安らに聞くぞ嬉しき」も、どちらも歌詞の鐘のような気がする。

しかも両首とも、雨紅本人が提供しているから始末が悪い。

後年、雨紅は、この本家争いについて、こうとぼけている。

「遠い昔のことで、あの鐘の音はどこの鐘楼から聞こえてきたか忘れてしまったよ。みんなの心の中にある夕焼けの鐘でいいんじゃないかな」。

争いごとを好まない温和な雨紅らしい言葉だ。

村の尋常小学校を明治42年に卒業した高井宮吉(中村雨紅)は東京府立青山師範学校に進学する。

秀才だったようだ。

卒業したのは、大正5年3月、4月には新米教員として第二日暮里小学校に赴任した。

荒川区立第2日暮里小学校

宮吉、19歳の春のことである。

彼はこの学校に2年間在籍する。

童謡「夕焼け小焼け」は第二日暮里小学校時代に作られたものではないが、歌碑はある。

全文ひらがなの珍しい歌詞で、「中村雨紅 元本校訓導 高井宮吉」とある。

昭和44年、雨紅の教え子が学校創立60周年の記念事業として建立した。

大正時代の教え子たちには、教師よりも訓導の方がなじみ深い言葉だったことが窺える。

平成6年、『中村雨紅 青春譜』が刊行された。

第二日暮里小学校在籍中の雨紅の日記で、文章よりは詩が多い。

時代は、大正デモクラシイの只中。

軽佻浮薄なモダニズムを青年教師高井宮吉は軽く揶揄している。

「近頃は

化学の進歩につれて

大部 粋なお化粧法が

出しゃばって来た

だから

ブルドックや

タラみたいな

面して居る奴まで

一見 小町と

見さけがつかぬ

まして

後姿は

買ひかぶらねぃやうに

気をつけねぃ」

第二日暮里小学校にいたのは、わずか2年。

大正7年、第三日暮里小学校に異動となる。

童話、童謡の創作活動に励んだのは、この頃だった。

野口雨情と交わり、その「雨」をもらって筆名を雨紅としたと言われている。

童謡「夕焼け小焼け」出来たのは大正12年だったが、折からの関東大震災で楽譜が灰になり、わずかに残った13部が再スタートの元となった。

この間の経緯については、第三日暮里小学校の「夕焼け小焼けの塔」前の「中村雨紅先生の略歴」に詳しい。

その末尾に「先生が、夕焼け小焼けを作詞したのは、第三日暮里小学校に勤務されていたころです」とわざわざ追記されている。

事実ではあるが、この文章には、先任校の第二日暮里小学校を意識しての、地域エゴ、学校エゴがあることを否めない。

童謡をめぐって、故郷の寺も、勤務していた小学校も競い合うというのは、面白い。

第三日暮里小学校勤務中に結婚。

大正13年、27歳で板橋の小学校に転勤になり、2年間、日大夜間部へ通って、高等科の教諭免許を取得し、昭和元年、神奈川県立厚木高等女学校(現県立厚木東高校)教諭となる。

厚木での教師生活の方が圧倒的に長いが、本名の高井宮吉で通していたので、作詞家としての顔が前面に出ることはなかった。

それでも幼稚園歌、小、中学校校歌、社歌、市歌など30曲の歌詞を作詞している。

中村雨紅とは名乗らずとも高校生は皆が知っていて、昭和31年、厚木東高校創立50周年祭には、雨紅の還暦を祝して全校生徒による「夕焼け小焼け」の踊りが行われた。

厚木東高校での教え子が七沢温泉の旅館に嫁ぎ、旅館の敷地内に建てた歌碑もある。

「夕焼け小焼け」の歌詞碑(七沢温泉玉川館)

「夕焼け小焼け」は厚木で作られたものではなく、また、厚木の夕日を歌ったものではないから、七沢温泉に歌碑を建てる理由がないのだが、雨紅本人は建立をとても喜んで、拓本は厳禁にすべきだと云ったという。

バスに乗ってわざわざ歌碑を見に行ったのだが、カメラの不具合で写真が消去されてしまった。

使用写真は、ブログ「名曲歌碑めぐり」 から無断借用したもの。

高井宮吉は、昭和24年、52歳の若さで厚木東高校を依願退職した。

75歳で亡くなるまで、詩作活動を続けていた。

厚木を舞台とする詩を1編紹介しよう。

厚木市泉町の自宅の庭には、柿の木が1本あった。

その柿の実の歌である。

「十か十一残しとけ

柿の実とるなら皆とるな

十か十一残しとけ

毎年よく来る仲良しの

あの鵯(ひよどり)がくるだろう

今年も食べに来るだろう

柿の実熟れたぞ熟したぞ

とろけて ほっぺが飛ぶように

残しておいたぞ鵯よ

狭い庭ではあるけれど

たった一本伸びている

私と柿と鵯と

秋の夕日の茜雲

今日も楽しい日が過ぎる」(『新しい日本の歌』掲載。昭和43年11月作、作曲・斎藤高順)

ほのぼのと心暖かくなる詩で、雨紅の人柄がにじみ出ている。

余談になるが、八王子市郷土資料館へ行っての帰り、「夕焼けの里」と大書した店を見つけた。

和菓子「万年屋」(八王子市上野町)

何だろうと覗いて見た。

和菓子店なのだが、店内には中村雨紅の作品と本人の遺品が所せましと展示されている。

雨紅自筆の色紙「夕やけの鐘」 雨紅愛用の品々

女将さんの話しでは、店の先代が若くして亡くなった雨紅氏の息子の友人だったことから、親子のような関係だったという。

「店に展示してあるのは、所蔵する遺品のほんの一部、あれも昨日掛け替えたばかりです」と指さす先には、雨紅自筆の掛け軸があった。

掛け軸の上半分 掛け軸の下半分

「泣くまいぞ

こんな名もない頼りない俺に黙って離れずに いつでも一緒について来る淋しかないか影法師

消気た姿がみじめでも俺もお前も泣くまいぞ 夢も希望も捨てなけりゃ花も咲くだろ影法師

忘れちゃいないか見ることを夜空の星を野の花を パールやダイヤは持たなくも夢を持とうよ影法師」

いつ頃の作品だろうか。

演歌の匂いがする。

書もなかなかの腕前と見たがどうだろうか。

店には「夕焼け小焼け」の歌詞を書いた色紙が何枚かある。

請われれば気楽に要求に答えていたものと見える。

これで童謡「夕焼け小焼け」歌碑めぐりの前半は終わり。

「夕焼け小焼け」は童謡だから、作詞家と作曲家がいる。

前半というのは、作詞家中村雨紅に関わる歌碑という意味です。

当然、作曲家・草川信からみの歌碑もあるわけで、それが後半になる。

草川信は「赤い鳥」運動の中核メンバーの一人で、「夕焼け小焼け」のほか、「風(西條八十)」、「汽車ポッポ(冨原薫)」、「どこかで春が(百田宗治)」、「ゆりかごの歌(北原白秋)」などの名曲がある。

雨紅より4歳上で、明治26年、長野市で生まれた。

草川信からみの「夕焼け小焼け」の歌碑は、故郷の長野市にあって、二つの寺が本家争いをしているところは、雨紅の故郷八王子市恩方町とそっくりです。

二つの寺とは、「往生寺」(長野市往生地)と「善光寺阿弥陀堂」(長野市安茂里朝日山)。

他に、別所温泉の北向き観音堂にも歌碑があります。

行ってみたいのはやまやまなれど、先立つものが不如意で、今回は断念。

別用で長野へ出かけた時、忘れずに寄って、ここに写真を追加するつもりです。

しかし、草川信の「夕焼け小焼け」の歌碑は、東京にも1基だけある。

彼が若いころ音楽教師をしていた東京府立長谷戸尋常小学校(現・渋谷区立長谷戸小学校)。

訪ねてみた。

横断幕には、夕焼け小焼けの小学校とある。

渋谷区立長谷戸小学校(渋谷区恵比寿西)

歌碑がありそうな正面玄関にはない。

正門左、赤いパイロンが歌碑が立っていた場所

ぐるっと学校を1周したが、見当たらなかった。

たまたま日曜日で、学校に人影がなかったので訊くこともできず、退散。

翌日、電話で問い合わせた。

「建立から四半世紀経って、痛みが激しいので、修繕のため取り外している」とのこと。

ネットの写真を流用して載せておく。

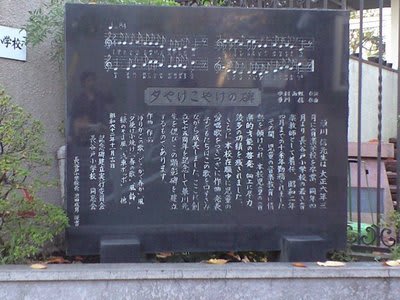

渋谷区立長谷戸小学校の「夕焼け小焼け」の歌碑 ブログ「Forever Young Ha」より

この歌碑は、同校の創立75周年記念として昭和62年に建てられた。

楽譜が刻まれているのが作曲家草川信の顕彰碑らしい。

参考図書

○藤田圭雄「東京童謡散歩」東京新聞1988

○厚木市立図書館「夕焼け小焼けー中村雨紅の足跡ー」厚木市教育委員会平成2年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます