日曜日、西国三十三所巡礼の札所である「善峯寺(よしみねでら)」へお参りに。

その前にちょっと寄り道です。

『立願山 楊谷寺 柳谷観音』(りゅうがんざん ようこくじ やなぎだにかんのん)で

「あじさいまつり」があるというので。

長岡京観光協会が観光客を集めるために、奥の院へ通じる参道に4500株の

あじさいを植えてあじさいの道を作ったもので今年で12回目。

もともと楊谷寺は京都西山三山(善峯寺、光明寺、楊谷寺)のひとつで

紅葉の名所として知られています。

京都であじさいの寺といえば、西京区の善峯寺、宇治の三室戸寺。ともに1万株の

紫陽花が咲き誇ります。ただし駐車場+入山料で一人でも1000円は要ります。

福知山の丹州観音寺も100種1万株が咲く関西では一番歴史の古いあじさい寺だとか。

ここは入山料200円のみ♪ ちなみに楊谷寺は、入山料・駐車場も無料。

ただ、この日は嬉しくない特別ってことで駐車料金400円取られました・・・

さすがに「あじさい祭り」ってことで賑わっていました。

普段は秋の紅葉時期を除くと観光客も少ないとか。なにせここまでの道程は

狭いくねくね山道。観光バスはまず無理!

秋のシーズンとあじさい祭りの日は阪急大山崎駅よりシャトルバスが出ています。

「お玉ちゃん」(細川ガラシャ=明智光秀の娘)が来ていました。

大河ドラマ誘致活動のようです。どうせなら舞鶴の「ゆうさいくん」(細川幽斎)

亀岡の「明智かめまる」くんらとゆるキャラだけの大河ドラマを作れば

視聴率上るかもネ・・・(^_^ゞ

こんなイベントもやってましたが、観客の平均年齢は・・・

回廊、登廊も風情たっぷり。長谷寺や東大寺二月堂を思い出します。

庭園(浄土苑)ではお茶席も。

意外と見どころの多いお寺です。普段、観光客が少ないのは

交通手段がマイカーかタクシーになってしまうからでしょう。

健脚の方なら『京都西山三山・西山古道』をハイキングという手もあります。

「小学生でも楽しく歩けるファミリー向けのハイキング道」と紹介されて

いますが、私には手も足も出ないような・・・(^_^ゞ

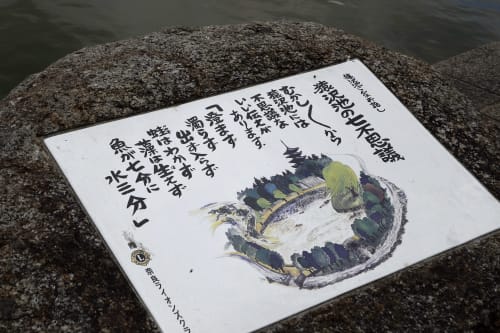

天然記念物モリアオガエルにも出会えます。

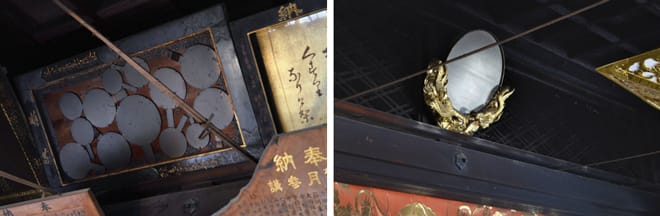

本堂にはちょうど七夕飾りが♪

短冊に書かれた願いも様々・・・

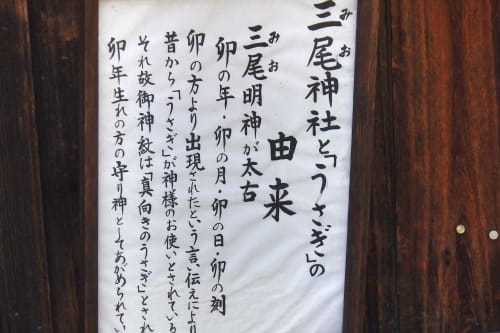

ざっとお寺の紹介も。

ここのお寺は京都清水寺の開祖である延鎮上人が808年(大同元年)に

開山されたもので、811年には弘法大師(空海)が何度も参詣、

今に残る独鈷水(おこうずい)を発覚されたとされています。

本堂

?門、あまりお寺では見かけない門です。

山門(勅使門)は四脚門になっていました。

左右には風神雷神像が。

手水鉢と鐘楼。

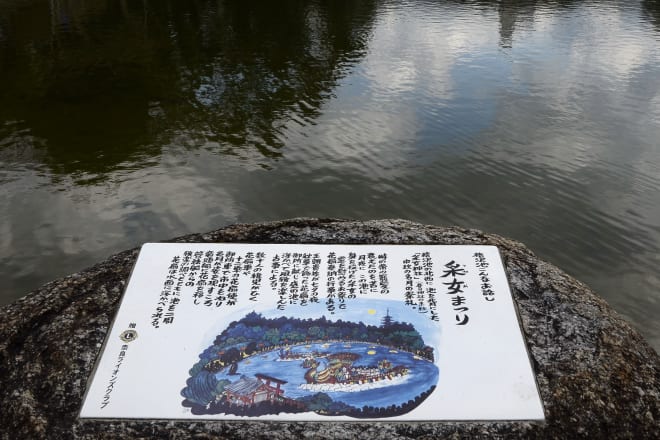

楊谷寺庭園(浄土苑)

ところどころに大きな石がおいてあり、その石は菩薩様に見立てられており、

十三仏(+目菩薩・受菩薩)が安置されています。〔京都府指定名勝〕

独鈷水の近くに弘法大師お砂踏みがあります。

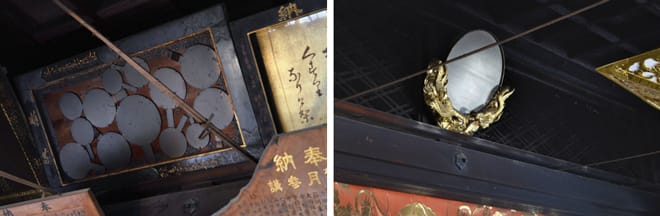

弁天堂。

こちらにも霊水が。独鈷水は眼病治療ですが、こちらは美顔・芸技上達だとか。

淀殿の人形が置かれています。〔有職御人形師十二世伊東久重氏によるもの〕

2012.6/24、楊谷寺 柳谷観音にて。

その前にちょっと寄り道です。

『立願山 楊谷寺 柳谷観音』(りゅうがんざん ようこくじ やなぎだにかんのん)で

「あじさいまつり」があるというので。

長岡京観光協会が観光客を集めるために、奥の院へ通じる参道に4500株の

あじさいを植えてあじさいの道を作ったもので今年で12回目。

もともと楊谷寺は京都西山三山(善峯寺、光明寺、楊谷寺)のひとつで

紅葉の名所として知られています。

京都であじさいの寺といえば、西京区の善峯寺、宇治の三室戸寺。ともに1万株の

紫陽花が咲き誇ります。ただし駐車場+入山料で一人でも1000円は要ります。

福知山の丹州観音寺も100種1万株が咲く関西では一番歴史の古いあじさい寺だとか。

ここは入山料200円のみ♪ ちなみに楊谷寺は、入山料・駐車場も無料。

ただ、この日は嬉しくない特別ってことで駐車料金400円取られました・・・

さすがに「あじさい祭り」ってことで賑わっていました。

普段は秋の紅葉時期を除くと観光客も少ないとか。なにせここまでの道程は

狭いくねくね山道。観光バスはまず無理!

秋のシーズンとあじさい祭りの日は阪急大山崎駅よりシャトルバスが出ています。

「お玉ちゃん」(細川ガラシャ=明智光秀の娘)が来ていました。

大河ドラマ誘致活動のようです。どうせなら舞鶴の「ゆうさいくん」(細川幽斎)

亀岡の「明智かめまる」くんらとゆるキャラだけの大河ドラマを作れば

視聴率上るかもネ・・・(^_^ゞ

こんなイベントもやってましたが、観客の平均年齢は・・・

回廊、登廊も風情たっぷり。長谷寺や東大寺二月堂を思い出します。

庭園(浄土苑)ではお茶席も。

意外と見どころの多いお寺です。普段、観光客が少ないのは

交通手段がマイカーかタクシーになってしまうからでしょう。

健脚の方なら『京都西山三山・西山古道』をハイキングという手もあります。

「小学生でも楽しく歩けるファミリー向けのハイキング道」と紹介されて

いますが、私には手も足も出ないような・・・(^_^ゞ

天然記念物モリアオガエルにも出会えます。

本堂にはちょうど七夕飾りが♪

短冊に書かれた願いも様々・・・

ざっとお寺の紹介も。

ここのお寺は京都清水寺の開祖である延鎮上人が808年(大同元年)に

開山されたもので、811年には弘法大師(空海)が何度も参詣、

今に残る独鈷水(おこうずい)を発覚されたとされています。

本堂

?門、あまりお寺では見かけない門です。

山門(勅使門)は四脚門になっていました。

左右には風神雷神像が。

手水鉢と鐘楼。

楊谷寺庭園(浄土苑)

ところどころに大きな石がおいてあり、その石は菩薩様に見立てられており、

十三仏(+目菩薩・受菩薩)が安置されています。〔京都府指定名勝〕

独鈷水の近くに弘法大師お砂踏みがあります。

弁天堂。

こちらにも霊水が。独鈷水は眼病治療ですが、こちらは美顔・芸技上達だとか。

淀殿の人形が置かれています。〔有職御人形師十二世伊東久重氏によるもの〕

2012.6/24、楊谷寺 柳谷観音にて。