随分長い間更新せずにいましたw ま、生存確認くらいはせねばと・・・

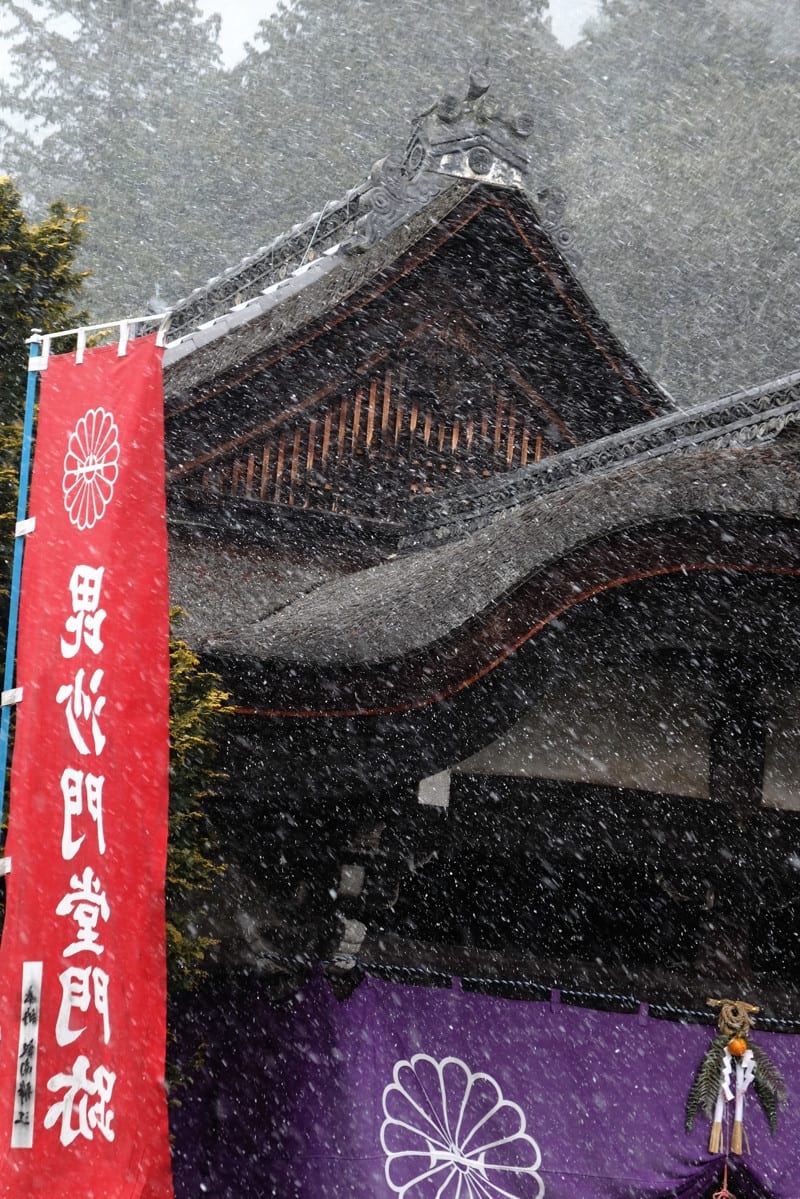

明日はちょうど3年ぶりになる祇園祭の前祭(さきまつり)山鉾巡行が執り行なわれます。

たまたま令和元年の7月17日、山鉾巡行を観に行った時の写真があったもので久しぶりついでに…コロナ前のお祭り模様です。

当ブログ前回アップした2020年1月はまだ中国 武漢で原因不明の肺炎患者が出たって程度だったのが、あれよあれよという間に世界パンデミック。

ニュースでは欧米の悲惨な状況、中国や各国の主要都市もロックダウン。日本でも4月7日、遂に7都府県に緊急事態宣言が出された。

私はというとその翌日4月8日にK大病院で手術を受けていました。酒も飲まないのに肝臓がんって(T_T) しかも半年前にMRIで検査もしていたのにステージ3。

肝がんは再発率が高いと脅されておりますが、今のところ元気に過ごしております。

ところで1153年間続いている祇園祭、疫病退散の祭礼なんですが今までにもコレラ流行で前倒しや延期された歴史もありますが中止にはなっていません。

中止になったのは応仁の乱や太平洋戦争、直近では地下鉄工事の影響でというのがありますけど。(^_^ゞ

復活する山鉾巡行、昨夜の宵々山はたいそうな人出だったようで、今夜の宵山も明日の巡行も3年前の賑わいに戻るかな。新型コロナの爆発的な感染があっても?

写真の巡行の様子は2019年7月17日、知り合いからチケットを頂き、御旅所前の特設観覧席で最初から最後まで巡行を観ることができたときのものです。

先頭は長刀鉾(なぎなたほこ)。巡行の順番はくじで決められるのですが、毎年「くじ取らず」として必ず先頭を務めます。

稚児さんが乗るのもこの長刀鉾だけです。この稚児さんの注連縄切りで巡行が始まります。

蟷螂山(とうろうやま)からくり仕掛けの「大かまきり」が人気です。

芦刈山(あしかりやま)大和物語の「芦刈」を再現した山。

木賊山(とくさやま)翁が一人木賊を狩る姿を表現。

函谷鉾(かんこほこ)これも「くじ取らず」で、毎年全体では5番目に来ます。

郭巨山(かっきょやま)貧困に苦しんだ郭巨が子を捨てようとしたところ土中から黄金がでてきた、という話に因む。

綾傘鉾(あやかさほこ)本体は大きな傘鉾、棒振り囃子の行列が先導。

何ヵ所かでパフォーマンス。お囃子に合わせて疫病退散の棒振り踊りを披露。

伯牙山(はくがやま)琴の名人であった伯牙が手に斧を持ち、琴を割ろうとしている場面だそうです。

菊水鉾(きくすいほこ)鉾頭には16弁の金色の菊花紋が輝いています。

油天神山(あぶらてんじんやま)社殿の中に天神像(菅原道真)を祀っています。

太子山(たいしやま)聖徳太子が杉の巨木で六角堂を建てたという故事に因み、唯一真松ではなく、真杉を立てている。

保昌山(ほうしょうやま)和泉式部の恋物語を題材とした山で、真松には恋愛成就祈願の絵馬を下げる。縁結びのご利益があり女性やカップルに大人気。

鶏鉾(にわとりほこ・とりほこ)鉾頭は鶏の卵が諌鼓の中にあることを表している。

白楽天山(はくらくてんやま)唐冠を付けた人形が白楽天。

四条傘鉾(しじょうかさほこ)国選択無形民族文化財に指定されている「子供棒振り踊り」のパフォーマンスが観られます。

孟宗山(もうそうやま)「筍山」ともいわれ、病身の母を養う孟宗が雪の中で筍を掘りあてた姿。

月鉾(つきほこ)鉾頭には「三日月」がついています。山鉾の中で最も背が高い。

山伏山(やまぶしやま)ご神体が山伏の姿をしている。

占出山(うらでやま)神功皇后が「鮎を釣って戦勝の吉凶を占った」という故事に由来する。

霰天神山(あられてんじんやま)京都で大火が起きたおり、霰が降りたちまちにして火が消えた。霰と一緒に降ってきた一寸二分の天神像をお祀りしている。

放下鉾(ほうかほこ)鉾頭は日・月・星の三光が下界を照らす形を示し、操りの稚児人形が乗っています。

後掛の緞通のフクロウがかっこいいです。ここから最後尾まで「くじ取らず」が続きます。

岩戸山 (いわとやま)日本神話『天の岩戸』にちなんだ山です。鉾と同じ車輪のついた曳山ですが山である証拠に、鉾頭には松を立てています。

船鉾(ふねほこ)舳先(へさき)には瑞鳥である金色の鷁(げき)、船尾には黒漆塗青貝螺鈿細工の飛龍文様の舵がついています。毎年しんがりを務めます。

2019.7/17、四条寺町御旅所前にて。

明日はちょうど3年ぶりになる祇園祭の前祭(さきまつり)山鉾巡行が執り行なわれます。

たまたま令和元年の7月17日、山鉾巡行を観に行った時の写真があったもので久しぶりついでに…コロナ前のお祭り模様です。

当ブログ前回アップした2020年1月はまだ中国 武漢で原因不明の肺炎患者が出たって程度だったのが、あれよあれよという間に世界パンデミック。

ニュースでは欧米の悲惨な状況、中国や各国の主要都市もロックダウン。日本でも4月7日、遂に7都府県に緊急事態宣言が出された。

私はというとその翌日4月8日にK大病院で手術を受けていました。酒も飲まないのに肝臓がんって(T_T) しかも半年前にMRIで検査もしていたのにステージ3。

肝がんは再発率が高いと脅されておりますが、今のところ元気に過ごしております。

ところで1153年間続いている祇園祭、疫病退散の祭礼なんですが今までにもコレラ流行で前倒しや延期された歴史もありますが中止にはなっていません。

中止になったのは応仁の乱や太平洋戦争、直近では地下鉄工事の影響でというのがありますけど。(^_^ゞ

復活する山鉾巡行、昨夜の宵々山はたいそうな人出だったようで、今夜の宵山も明日の巡行も3年前の賑わいに戻るかな。新型コロナの爆発的な感染があっても?

写真の巡行の様子は2019年7月17日、知り合いからチケットを頂き、御旅所前の特設観覧席で最初から最後まで巡行を観ることができたときのものです。

先頭は長刀鉾(なぎなたほこ)。巡行の順番はくじで決められるのですが、毎年「くじ取らず」として必ず先頭を務めます。

稚児さんが乗るのもこの長刀鉾だけです。この稚児さんの注連縄切りで巡行が始まります。

蟷螂山(とうろうやま)からくり仕掛けの「大かまきり」が人気です。

芦刈山(あしかりやま)大和物語の「芦刈」を再現した山。

木賊山(とくさやま)翁が一人木賊を狩る姿を表現。

函谷鉾(かんこほこ)これも「くじ取らず」で、毎年全体では5番目に来ます。

郭巨山(かっきょやま)貧困に苦しんだ郭巨が子を捨てようとしたところ土中から黄金がでてきた、という話に因む。

綾傘鉾(あやかさほこ)本体は大きな傘鉾、棒振り囃子の行列が先導。

何ヵ所かでパフォーマンス。お囃子に合わせて疫病退散の棒振り踊りを披露。

伯牙山(はくがやま)琴の名人であった伯牙が手に斧を持ち、琴を割ろうとしている場面だそうです。

菊水鉾(きくすいほこ)鉾頭には16弁の金色の菊花紋が輝いています。

油天神山(あぶらてんじんやま)社殿の中に天神像(菅原道真)を祀っています。

太子山(たいしやま)聖徳太子が杉の巨木で六角堂を建てたという故事に因み、唯一真松ではなく、真杉を立てている。

保昌山(ほうしょうやま)和泉式部の恋物語を題材とした山で、真松には恋愛成就祈願の絵馬を下げる。縁結びのご利益があり女性やカップルに大人気。

鶏鉾(にわとりほこ・とりほこ)鉾頭は鶏の卵が諌鼓の中にあることを表している。

白楽天山(はくらくてんやま)唐冠を付けた人形が白楽天。

四条傘鉾(しじょうかさほこ)国選択無形民族文化財に指定されている「子供棒振り踊り」のパフォーマンスが観られます。

孟宗山(もうそうやま)「筍山」ともいわれ、病身の母を養う孟宗が雪の中で筍を掘りあてた姿。

月鉾(つきほこ)鉾頭には「三日月」がついています。山鉾の中で最も背が高い。

山伏山(やまぶしやま)ご神体が山伏の姿をしている。

占出山(うらでやま)神功皇后が「鮎を釣って戦勝の吉凶を占った」という故事に由来する。

霰天神山(あられてんじんやま)京都で大火が起きたおり、霰が降りたちまちにして火が消えた。霰と一緒に降ってきた一寸二分の天神像をお祀りしている。

放下鉾(ほうかほこ)鉾頭は日・月・星の三光が下界を照らす形を示し、操りの稚児人形が乗っています。

後掛の緞通のフクロウがかっこいいです。ここから最後尾まで「くじ取らず」が続きます。

岩戸山 (いわとやま)日本神話『天の岩戸』にちなんだ山です。鉾と同じ車輪のついた曳山ですが山である証拠に、鉾頭には松を立てています。

船鉾(ふねほこ)舳先(へさき)には瑞鳥である金色の鷁(げき)、船尾には黒漆塗青貝螺鈿細工の飛龍文様の舵がついています。毎年しんがりを務めます。

2019.7/17、四条寺町御旅所前にて。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/09654098.9b02b9d4.09654099.23f2ea7f/?me_id=1213310&item_id=18063495&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9408%2F9784398279408.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9408%2F9784398279408.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15f4c3d7.cbbebc42.15f4c3d8.f157fbe0/?me_id=1241921&item_id=10002547&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-spot%2Fcabinet%2Fskaden%2Fimg63947837.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-spot%2Fcabinet%2Fskaden%2Fimg63947837.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)