あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

年末年始は子供たちだけで島根のぱぴりおの実家に行って、いとこたちと楽しく遊びほうけていたらしい、しゅんけいツインズ。

4日に帰宅しましたが、その後は案の定宿題に追われて「ケツに火がついて」(by けいけい)います。ばっかもーん。

国語の宿題で「百人一首を暗唱する」というのがあり、休み明けにテストがあるそうなので、必死に覚えているしゅんしゅん。

いっぺんに和歌100首ですからねぇ、大変そうです。

現在19首まで一応覚えました。

百人一首なんて久しぶりに耳にしましたね。

私は北海道出身ですが、北海道の百人一首は他の地域のとは違うんですよ。

普通は上の句を読んで下の句の札を取るそうですが、北海道では「下の句を読んで下の句の札を取る」のです。

「それってただのカルタじゃん!」(by しゅんしゅん)

わはは、その通りかも。

なので北海道の人はほとんど、百人一首は下の句しか知らないと思います。

しかも、北海道の百人一首の取り札は、木の板でできているんです。

板に黒々と全然読めない筆書きで、下の句が書いてあるのみ。

普通は取り札は紙で、読みやすい字で書いてあるそうですね?

なんで木でできているかというと、それはたぶん北海道の百人一首が、ものすごく激しいからなのです。

昔、お正月に親戚が集まり、さんざん飲んだ後に百人一首が始まると、腕まくりをして燃え上がるのはおじさんたち。

床をバンバンバンバン!と叩いて相手を威嚇しつつ、札を取る時にはとてもグダグダの酔っ払いとは思えない早業で「バシィーッ!」と札を横に弾き飛ばすのです。

だから取り札が、丈夫な木製なんでしょう。

猛烈な勢いで飛んでいった札が当って、壁に傷がつくこともしばしば。

和歌を覚える教養というよりは、ひたすら反射神経で勝負する、おじさんたちの正月のスポーツなのです。

そんなわけで私も、百人一首の上の句はほとんどわかりません。

一番人気の札は「乙女」でしたねー。

「乙女の姿しばしとどめむ」ってやつです。

おじさんたちに混じって子供も参加すると、「乙女」の札は自分の前に置いて、絶対取ろうとがんばったものでした。

今でもあのハードな百人一首は、北海道で続いているんでしょうか。

当時のおじさんたちが皆おじいさんになった今、あの騒ぎを懐かしく思い出します。

ともあれ、暗唱がんばれ、しゅんけい!

覚え方のコツなどご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いします。(^^)

でもうちでは坊主めくりばかりして遊んでいたかも。

暗記法は上の句と下の句の一文字をリンクさせるといいですよ。

あと、ツインズならではの方法。

片方が大きな声で音読。それを交替で。

がみがみ言われたことは自然と頭に入ります。

うちの姉は黙読が出来ず音読ばかりしていたので、

それを聞かされていた私は短編小説くらいは丸々頭に入りました。

姉の高校の訓示なんかも覚えました。自分の学校のは覚えてないけど。

そう、私も確か中学生のときに覚えさせられました。坊主頭の男の子が「蝉丸」というあだ名になったっけね。

懐かしいです。

私は坊主めくりって知らないんです。

今回、しゅんしゅんに初めてルールを教えてもらいました。

暗記方法のアドバイスありがとう!

なかなか苦労しているようなので、伝えておきます。

しかし、けいけいが(バスケの練習で疲れて)イライラと「有明の~」なんて読んでいると、しゅんしゅんが「うるせーなー」なんて言ってますから、相互音読作戦はケンカの種になっちゃうかも?(^^;

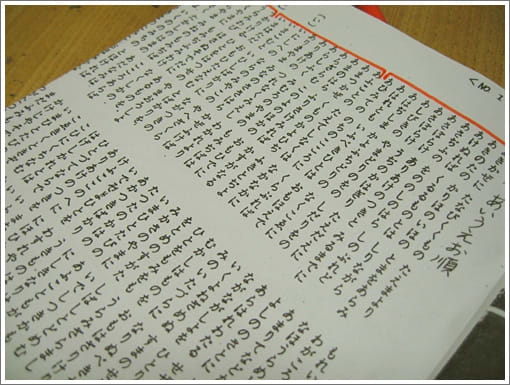

★フィナンシェちゃんへ:

テキストには漢字ありの表記もあるんだけど、あえて一番「ぐえっ」な感じのページを写真に撮ってみました。

百人一首、こっちの人はみんな覚えさせられるもののようですね。

ぱぴりおもそうだったと言ってました。

私にはそんな記憶はないから、北海道ではそういう教育はやってなかったんだと思います。

ましてや歌人の名前なんて全然。「蝉丸」そんな人いましたっけか・・・。

覚えたよねぇ。

どうやって覚えたのかしらねぇ…

今は何も覚えてないなぁ。

北海道のカルタとりって

スポーツだったのね。

百人一首の暗唱、harryさんもありましたか。

しゅんけいは百人一首のカルタをしたことがないので、覚えるのは大変だったと思います。

北海道の百人一首は、見たらきっと皆さん驚くと思いますよ~。