西峰では、最高地点の山頂展望台ほどの視野ではありませんが、それでも抜群の展望がありました。

ここで小休止をしながら、軽く食事をして、下山の途につきます。

始めの内は雪がやや深めでしたが、高度を下げるにつれて雪が少なくなっていきます。

途中で何組かのパーティーに出会いましたが、皆さんはアイゼンを着けずに登って来ていて、アイゼンを着けている小生にこれから向かう山頂方面の雪の状態を聞いてきます。

ということは、逆向きの小生もこのあたりがアイゼンの外し頃なのでしょうね。

都合のよい場所でアイゼンを外し、足元に気をつけながら下って行きます。

まずは、西峰の景観の内、残ったものがありましたので、それからレポートして行きます。

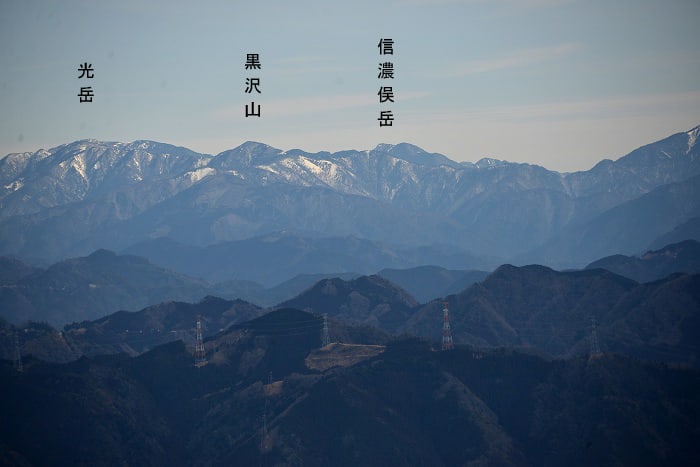

北岳・間ノ岳・塩見岳 ↓

この中では、一番標高の高い北岳が、一番低く見えてしまいますが、これは位置上の関係ですね。

前山に大部分を隠されていますが、それでも「流石・・・・」の姿を見せてくれます。

三河の山など ↓

有名な山域を背後にして、三河の山々もそれぞれ個性的な姿を見せています。

鳳来湖 ↓

西峰まで、下からレールが昇ってきていますが、これは資材運搬用のものでしょうね。

そして、そのレールの先に水面が見えていますが、あれは鳳来湖で、あそこまで山道で下っていくことになります。

未だ雪がそこそこ ↓

歩き始めは急な下りですが、未だ雪はそこそこ残っています。

だんだん薄くなる ↓

岩の急な下り道を、ソロソロと下っていくうちに、道の雪はだんだん薄くなってきます。

分岐点 ↓

この分岐点を左に取り、初めて通る道を興味深く歩くことになります。

ホソバシャクナゲ ↓

この三ツ瀬明神山では、一定高度の岩稜帯に来ると、広い範囲でホソバシャクナゲに出会うようになります。

ヒメシャラの根元 ↓

木の根元に丸い洞があり、そこに水が溜まっています。思わず「猿酒」と言う言葉が浮かんできましたが、これは決して醗酵しては居ないことでしょう。

樹幹の向こうにP706と宇連山 ↓

山頂からでは自身の山体が邪魔をして見えていなかった眺めが、また復活してきました。

鳳来寺山 ↓

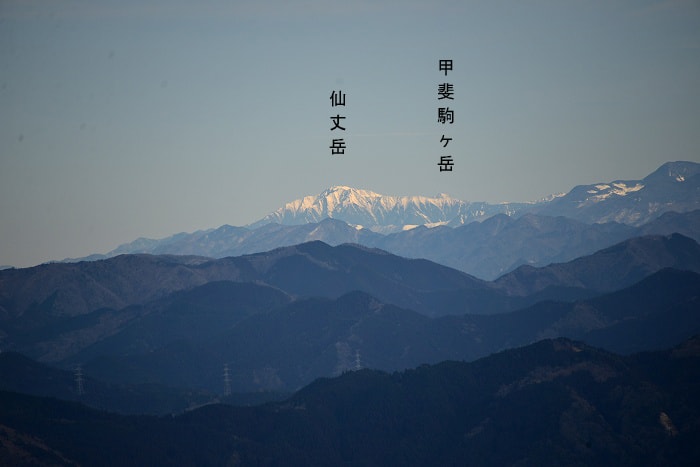

弓張山系 ↓

未だ高度がありますので、遠くへの見通しは朝よりも利いているようです。

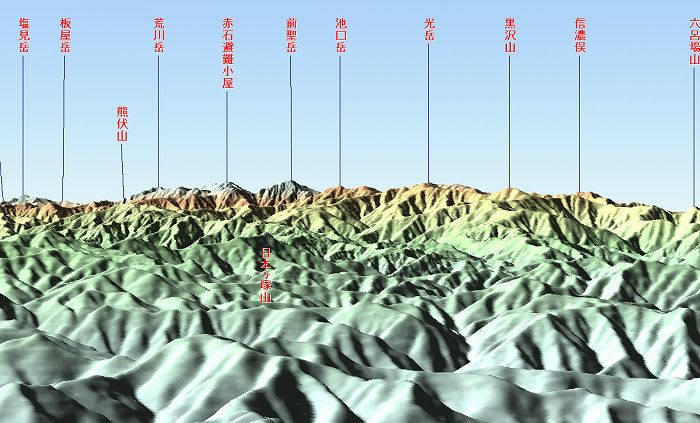

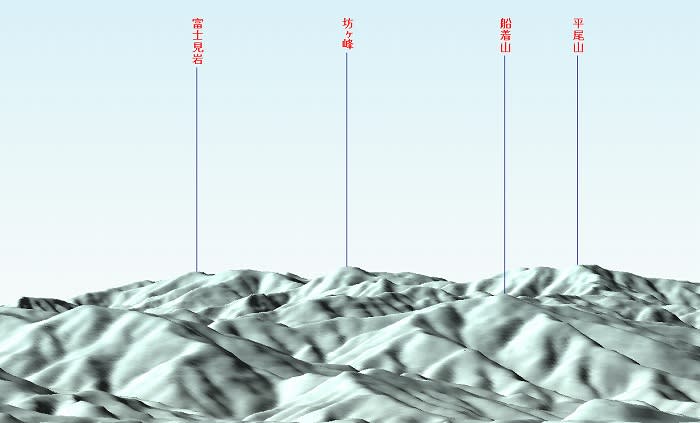

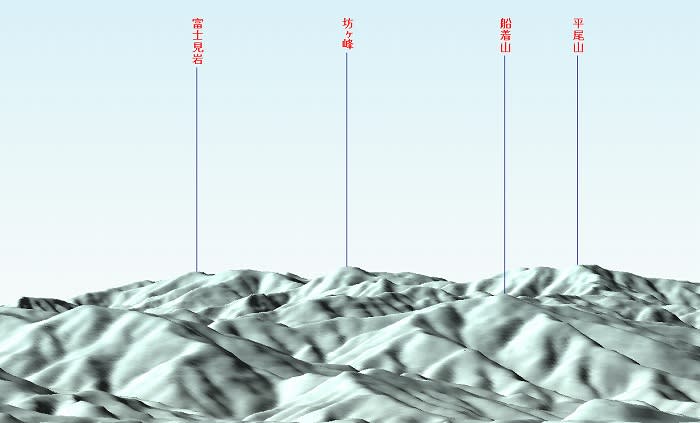

カシバードで確認 ↓

上の画の山々を、カシバードで確認します。

富幕山 ↓

近場の山 ↓

南側にあって、山頂からではきっちりとは見えなかった部分が、よく見えています。

アセビ ↓

ここでもつぼみのついたアセビが出てきました。

ムギラン ↓

風の通る岩稜帯で見かけるムギランを見つけました。画の中央でバルブ(偽球茎・偽鱗茎)の連なりが見えています。

ここで小休止をしながら、軽く食事をして、下山の途につきます。

始めの内は雪がやや深めでしたが、高度を下げるにつれて雪が少なくなっていきます。

途中で何組かのパーティーに出会いましたが、皆さんはアイゼンを着けずに登って来ていて、アイゼンを着けている小生にこれから向かう山頂方面の雪の状態を聞いてきます。

ということは、逆向きの小生もこのあたりがアイゼンの外し頃なのでしょうね。

都合のよい場所でアイゼンを外し、足元に気をつけながら下って行きます。

まずは、西峰の景観の内、残ったものがありましたので、それからレポートして行きます。

北岳・間ノ岳・塩見岳 ↓

この中では、一番標高の高い北岳が、一番低く見えてしまいますが、これは位置上の関係ですね。

前山に大部分を隠されていますが、それでも「流石・・・・」の姿を見せてくれます。

三河の山など ↓

有名な山域を背後にして、三河の山々もそれぞれ個性的な姿を見せています。

鳳来湖 ↓

西峰まで、下からレールが昇ってきていますが、これは資材運搬用のものでしょうね。

そして、そのレールの先に水面が見えていますが、あれは鳳来湖で、あそこまで山道で下っていくことになります。

未だ雪がそこそこ ↓

歩き始めは急な下りですが、未だ雪はそこそこ残っています。

だんだん薄くなる ↓

岩の急な下り道を、ソロソロと下っていくうちに、道の雪はだんだん薄くなってきます。

分岐点 ↓

この分岐点を左に取り、初めて通る道を興味深く歩くことになります。

ホソバシャクナゲ ↓

この三ツ瀬明神山では、一定高度の岩稜帯に来ると、広い範囲でホソバシャクナゲに出会うようになります。

ヒメシャラの根元 ↓

木の根元に丸い洞があり、そこに水が溜まっています。思わず「猿酒」と言う言葉が浮かんできましたが、これは決して醗酵しては居ないことでしょう。

樹幹の向こうにP706と宇連山 ↓

山頂からでは自身の山体が邪魔をして見えていなかった眺めが、また復活してきました。

鳳来寺山 ↓

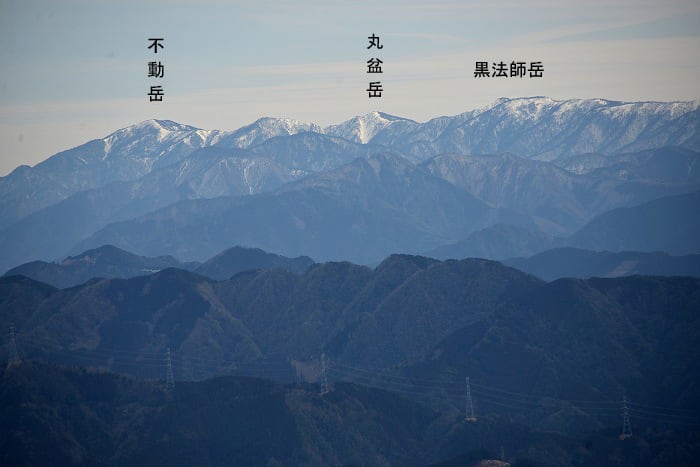

弓張山系 ↓

未だ高度がありますので、遠くへの見通しは朝よりも利いているようです。

カシバードで確認 ↓

上の画の山々を、カシバードで確認します。

富幕山 ↓

近場の山 ↓

南側にあって、山頂からではきっちりとは見えなかった部分が、よく見えています。

アセビ ↓

ここでもつぼみのついたアセビが出てきました。

ムギラン ↓

風の通る岩稜帯で見かけるムギランを見つけました。画の中央でバルブ(偽球茎・偽鱗茎)の連なりが見えています。