12月31日、一年で一番最後の日になりました。

小生の場合は、この年を振り返って眺めて、印象に残った出来事があります。それは・・・・・・・

今年はひつじ年の年男でもありましたが、10月の72歳の誕生日を機に、これまで儀礼的に行ってきた、年始の挨拶状と暑中見舞い状を廃止することを、永らくお付き合いいただいた方たちに通知申し上げました。

つまりそれだけ横のつながりを維持するモチベーションが下がってきているということなのでしょうね。

「今後の生活をどんどん簡略化していきたい」・・・と願う気持ちの発露、第一段階的なことでありました。

まだまだ身の回りには、たくさんの、一見して「不要物」がごろごろしている中で、上記メンタルな部分から切り込んでいきましたが、今後は物質面で断ち切る努力を重ねていくことになります。

努力といえば、このブログの事になりますが、今回記事を送りだすと、この一年365日、記事を一日も休まないで更新し続けたという”皆勤賞”を自分に上げなければなりません。

これは他人様に対して自慢しているのではなくて、怠け者の自分が、「よくぞここまで・・・」と、褒めている、いわば独り言として笑って許してやってください。

来年以降はこういう「馬鹿な事」はやっては行かないつもりです。

さて、この山行シリーズのほうも最終記事となりました。朝、車を置いたのは、国民宿舎奥浜名湖という施設に隣接した、細江公園というところの駐車場でした。

そこに向かって帰ってくる道筋の、最後の部分をレポートして、このシリーズを結びます。

皆様 どうか良い年をお迎えください。

ミカン畑作業用のモノレール ↓

付近一帯は「三ヶ日みかん」の生産地でした。こんな作業用モノレールを見掛けました。

モチツツジ ↓

季節外れに咲く花を、モチツツジではよく見かけます。

ネズミモチ ↓

こちらはネズミモチの実でした。

コシロノセンダングサ ↓

渡来植物で、白い舌状花を持っています。

二三月峠展望台 ↓

二三月峠の展望台に着きました。ここからの眺望に期待が募ります。

説明書き? ↓

早く景色を眺めたいと逸る気持ちを抑えて、峠名の由来を知りたくて、看板を読みますが、これでは「二三月」部分の説明になっていません。

尉ヶ峰 ↓

展望台の上に立ち、最初に探したのは、歩いてきた方角の峰でした。尉ヶ峰は手前の雑木に邪魔されながら何とか見えていました。

富幕山 ↓

最初に登った富幕山も、高圧電線に邪魔されています。

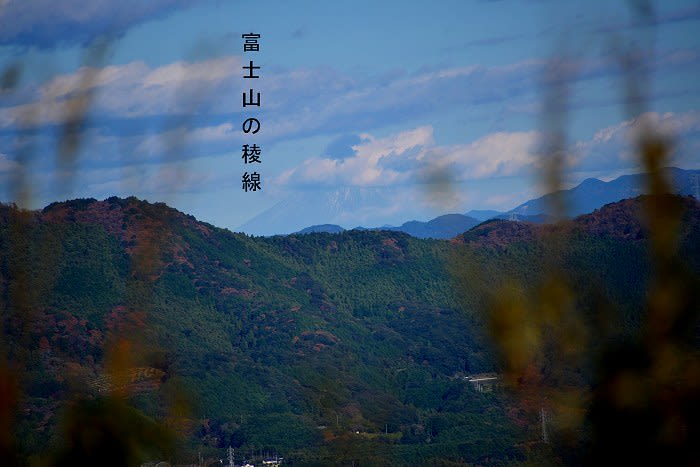

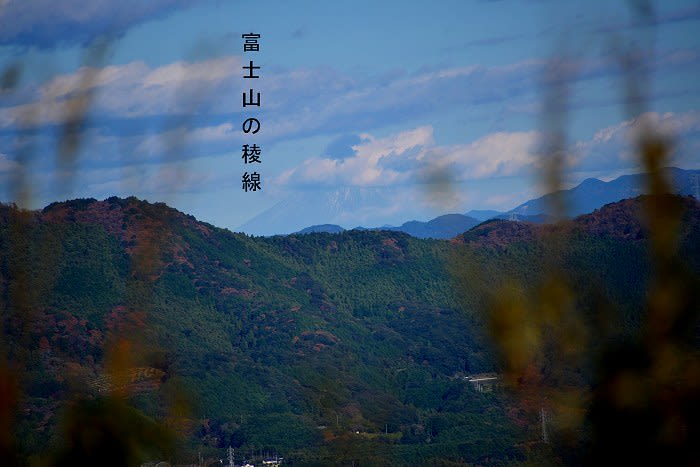

富士山は? ↓

富士山についてはこりんさんから言われるまで、見えないものと諦めていましたが、実は左側の山の稜線がごくごくうっすらと見えていました。

城山 ↓

ここからも城山が見えています。

南アルプス ↓

南アルプスはかろうじて片鱗が見えるレベルでした。

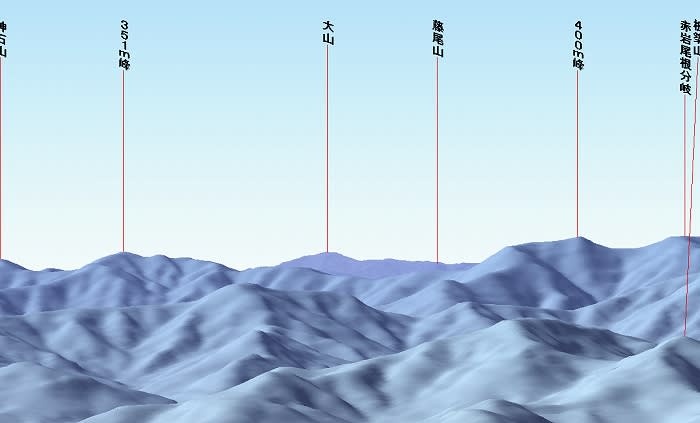

カシバードで確認 ↓

浜松の市街 ↓

こちらの高さが低くなった分だけ近づいて見えます。背後の遠州灘もよく見えています。

浜名湖 ↓

浜名湖は光の来る方角になり、光って見えていました。

このあと、台を下りて、最後の詰め部分の歩きに入ります。

おもかる大師 ↓

「おもかる」とは「重い・軽い」の意味ですね。重くなったり、軽くなったりするそうです。

願い事をしながらこの弘法大師様によく似た石像を持ち上げられたら願は叶うそうです。

もしも持ち上げられなかったら願い事は叶わないそうです。

こりんさんは楽々と持ち上げましたから、願いはかなうようです。何の願いでしたでしょうね?

小生は、お大師様に触りはしましたが、腰痛が怖くて、持ち上げませんでした。ものを願う気持ちを持っていませんでしたからそれでOK牧場です。

国民宿舎奥浜名湖 ↓

国民宿舎目指して歩いていきます。車を置いた、細江公園の駐車場に着いたのは午後3時を少し過ぎた頃でした。

普段の雨男が思いもかけず、上天気に恵まれたのは、ひとえにこりん様の晴れ男力の所為だったと感謝しています。

小生の場合は、この年を振り返って眺めて、印象に残った出来事があります。それは・・・・・・・

今年はひつじ年の年男でもありましたが、10月の72歳の誕生日を機に、これまで儀礼的に行ってきた、年始の挨拶状と暑中見舞い状を廃止することを、永らくお付き合いいただいた方たちに通知申し上げました。

つまりそれだけ横のつながりを維持するモチベーションが下がってきているということなのでしょうね。

「今後の生活をどんどん簡略化していきたい」・・・と願う気持ちの発露、第一段階的なことでありました。

まだまだ身の回りには、たくさんの、一見して「不要物」がごろごろしている中で、上記メンタルな部分から切り込んでいきましたが、今後は物質面で断ち切る努力を重ねていくことになります。

努力といえば、このブログの事になりますが、今回記事を送りだすと、この一年365日、記事を一日も休まないで更新し続けたという”皆勤賞”を自分に上げなければなりません。

これは他人様に対して自慢しているのではなくて、怠け者の自分が、「よくぞここまで・・・」と、褒めている、いわば独り言として笑って許してやってください。

来年以降はこういう「馬鹿な事」はやっては行かないつもりです。

さて、この山行シリーズのほうも最終記事となりました。朝、車を置いたのは、国民宿舎奥浜名湖という施設に隣接した、細江公園というところの駐車場でした。

そこに向かって帰ってくる道筋の、最後の部分をレポートして、このシリーズを結びます。

皆様 どうか良い年をお迎えください。

ミカン畑作業用のモノレール ↓

付近一帯は「三ヶ日みかん」の生産地でした。こんな作業用モノレールを見掛けました。

モチツツジ ↓

季節外れに咲く花を、モチツツジではよく見かけます。

ネズミモチ ↓

こちらはネズミモチの実でした。

コシロノセンダングサ ↓

渡来植物で、白い舌状花を持っています。

二三月峠展望台 ↓

二三月峠の展望台に着きました。ここからの眺望に期待が募ります。

説明書き? ↓

早く景色を眺めたいと逸る気持ちを抑えて、峠名の由来を知りたくて、看板を読みますが、これでは「二三月」部分の説明になっていません。

尉ヶ峰 ↓

展望台の上に立ち、最初に探したのは、歩いてきた方角の峰でした。尉ヶ峰は手前の雑木に邪魔されながら何とか見えていました。

富幕山 ↓

最初に登った富幕山も、高圧電線に邪魔されています。

富士山は? ↓

富士山についてはこりんさんから言われるまで、見えないものと諦めていましたが、実は左側の山の稜線がごくごくうっすらと見えていました。

城山 ↓

ここからも城山が見えています。

南アルプス ↓

南アルプスはかろうじて片鱗が見えるレベルでした。

カシバードで確認 ↓

浜松の市街 ↓

こちらの高さが低くなった分だけ近づいて見えます。背後の遠州灘もよく見えています。

浜名湖 ↓

浜名湖は光の来る方角になり、光って見えていました。

このあと、台を下りて、最後の詰め部分の歩きに入ります。

おもかる大師 ↓

「おもかる」とは「重い・軽い」の意味ですね。重くなったり、軽くなったりするそうです。

願い事をしながらこの弘法大師様によく似た石像を持ち上げられたら願は叶うそうです。

もしも持ち上げられなかったら願い事は叶わないそうです。

こりんさんは楽々と持ち上げましたから、願いはかなうようです。何の願いでしたでしょうね?

小生は、お大師様に触りはしましたが、腰痛が怖くて、持ち上げませんでした。ものを願う気持ちを持っていませんでしたからそれでOK牧場です。

国民宿舎奥浜名湖 ↓

国民宿舎目指して歩いていきます。車を置いた、細江公園の駐車場に着いたのは午後3時を少し過ぎた頃でした。

普段の雨男が思いもかけず、上天気に恵まれたのは、ひとえにこりん様の晴れ男力の所為だったと感謝しています。