この山の最高所、瑠璃岩の上に上がり、眺望を楽しむことにします。

この日の空は、梅雨の季節らしい、鬱屈感のある空でしたが、意外なことに、遠くの南アルプスの山並みが見えないこともありませんでした。

また、富士山の一部分が幽かに見える場所ではありますが、この日は、結局見えることはありませんでした。

身近な宇連山 ↓

岩の上から一番最初に見たのは、すぐ近くに聳える宇連山でした。

その右に三ツ瀬明神山

宇連山の右手に三ツ瀬明神山が聳えます。その山の左右の稜線上に、南アルプスの峰々が浮かんでいます。

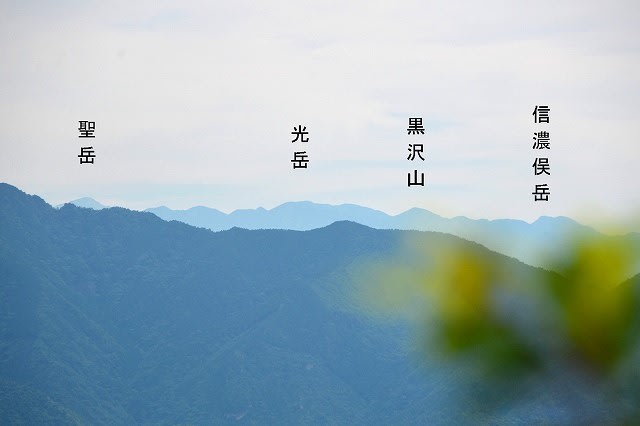

遠くに南アルプスの南部 ↓

三ツ瀬明神山の右側の稜線上には、聖岳以南の山があります。

霞んでいるが北岳と塩見岳 ↓

そして、左側の稜線上には、塩見岳以北の山が幽かに見えます。

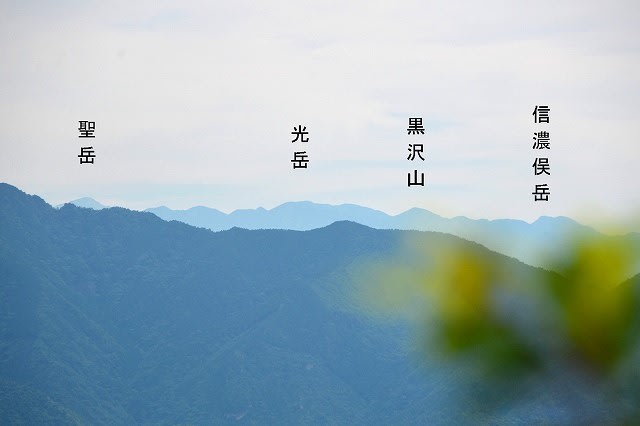

聖岳から信濃俣岳まで ↓

少しだけアップして、聖岳から信濃俣岳までを切り撮ります。

仙丈ヶ岳と北岳 ↓

北岳の左側には仙丈ヶ岳も見えていました。しかし、おぼろな見え方でしかありません。

愛・静県境の弓張山方面 ↓

目を南方に転じると、愛知と静岡の県境をなす、弓張山地はシルエットで見えています。

瑠璃岩 ↓

最高所の瑠璃岩はこんなところです。

瑠璃岩から下りて、東海自然歩道の上で小休止を入れます。

ネジキ ↓

お腹に少しだけ詰め物をしている時、頭上で咲くこの花が見えました。地面にはつぼ型の花が散り敷いています。

クリタマバチによる虫こぶ ↓

小休止を終えて、歩き出すときに、こんな上部にも栗の木があることに驚きましたが、クリタマバチもちゃっかりと虫こぶを作っています。

ウスノキ ↓

ウスノキの実も一つだけ見つけました。これから、先ほど歩いて来た”山頂”に向かって戻って行きます。

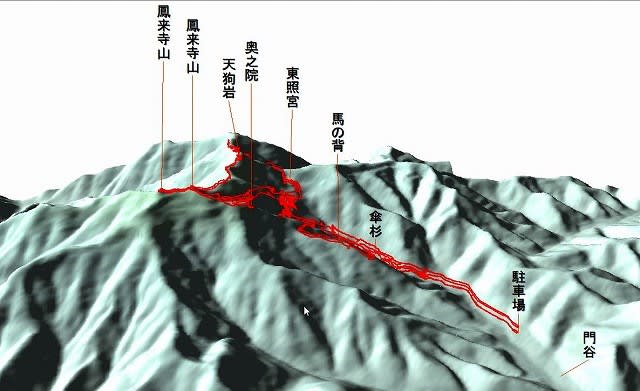

これから向かう天狗岩方面 ↓

これから歩くことになる、天狗岩・高座石・鷹打場方面に向かう岩尾根が見えています。

カキノハグサ ↓

前回来た時にはカキノハグサが花ざかりでしたが、今回は花は全く見られず、時折、若い実を見せてくれます。

ウマノスズクサ ↓

ここでもウマノスズクサは花も実もつけていません。

再び”山頂” ↓

”山頂”に戻ってきました。ここから左折して、天狗岩方面に岩稜帯を下って行きます。

ここから岩尾根歩きの下り勾配に入ります。

異株混合 ↓

奇妙な取り合わせと言いましょうか、大きい木の間に別の樹種が割り込んでいるようです。

不思議な造形 ↓

どうしてこういう形になるのか?・・・と首をかしげます。

人間に例えるならばフィギュアスケートの荒川選手がやったポーズのようにも見えます。

ヒカゲツツジ ↓

ヒカゲツツジの花を、結局、今年は一度も見ませんでした。

天狗岩にて ↓

天狗岩に着きました。ここには壊れかけた東屋があり、危ないので立ち入り禁止となっていましたので、そこには入らずに、専ら、眺望を楽しむことになります。

浜松の街 ↓

県境の山の向こうに、浜松の街がぼんやりとした視界で、広がっています。

眼下に表参道 ↓

眼下には、朝方に歩いて来た表参道が見えています。

イワタケ ↓

岩には、地衣類のイワタケが着いています。

ササユリ ↓

終わりかけの花が、最後の姿を見せてくれています。

この日の空は、梅雨の季節らしい、鬱屈感のある空でしたが、意外なことに、遠くの南アルプスの山並みが見えないこともありませんでした。

また、富士山の一部分が幽かに見える場所ではありますが、この日は、結局見えることはありませんでした。

身近な宇連山 ↓

岩の上から一番最初に見たのは、すぐ近くに聳える宇連山でした。

その右に三ツ瀬明神山

宇連山の右手に三ツ瀬明神山が聳えます。その山の左右の稜線上に、南アルプスの峰々が浮かんでいます。

遠くに南アルプスの南部 ↓

三ツ瀬明神山の右側の稜線上には、聖岳以南の山があります。

霞んでいるが北岳と塩見岳 ↓

そして、左側の稜線上には、塩見岳以北の山が幽かに見えます。

聖岳から信濃俣岳まで ↓

少しだけアップして、聖岳から信濃俣岳までを切り撮ります。

仙丈ヶ岳と北岳 ↓

北岳の左側には仙丈ヶ岳も見えていました。しかし、おぼろな見え方でしかありません。

愛・静県境の弓張山方面 ↓

目を南方に転じると、愛知と静岡の県境をなす、弓張山地はシルエットで見えています。

瑠璃岩 ↓

最高所の瑠璃岩はこんなところです。

瑠璃岩から下りて、東海自然歩道の上で小休止を入れます。

ネジキ ↓

お腹に少しだけ詰め物をしている時、頭上で咲くこの花が見えました。地面にはつぼ型の花が散り敷いています。

クリタマバチによる虫こぶ ↓

小休止を終えて、歩き出すときに、こんな上部にも栗の木があることに驚きましたが、クリタマバチもちゃっかりと虫こぶを作っています。

ウスノキ ↓

ウスノキの実も一つだけ見つけました。これから、先ほど歩いて来た”山頂”に向かって戻って行きます。

これから向かう天狗岩方面 ↓

これから歩くことになる、天狗岩・高座石・鷹打場方面に向かう岩尾根が見えています。

カキノハグサ ↓

前回来た時にはカキノハグサが花ざかりでしたが、今回は花は全く見られず、時折、若い実を見せてくれます。

ウマノスズクサ ↓

ここでもウマノスズクサは花も実もつけていません。

再び”山頂” ↓

”山頂”に戻ってきました。ここから左折して、天狗岩方面に岩稜帯を下って行きます。

ここから岩尾根歩きの下り勾配に入ります。

異株混合 ↓

奇妙な取り合わせと言いましょうか、大きい木の間に別の樹種が割り込んでいるようです。

不思議な造形 ↓

どうしてこういう形になるのか?・・・と首をかしげます。

人間に例えるならばフィギュアスケートの荒川選手がやったポーズのようにも見えます。

ヒカゲツツジ ↓

ヒカゲツツジの花を、結局、今年は一度も見ませんでした。

天狗岩にて ↓

天狗岩に着きました。ここには壊れかけた東屋があり、危ないので立ち入り禁止となっていましたので、そこには入らずに、専ら、眺望を楽しむことになります。

浜松の街 ↓

県境の山の向こうに、浜松の街がぼんやりとした視界で、広がっています。

眼下に表参道 ↓

眼下には、朝方に歩いて来た表参道が見えています。

イワタケ ↓

岩には、地衣類のイワタケが着いています。

ササユリ ↓

終わりかけの花が、最後の姿を見せてくれています。