関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 10曲の「輝く未来」(塔の上のラプンツェル)

6/6にTDS新エリア「ファンタジースプリングス」がオープンした影響か、このところTVで「輝く未来」(塔の上のラプンツェル)のカバーをときどき聴くが、これは難曲で上位互換テイクがほとんどない。

■ 公開 「塔の上のラプンツェル」を追体験(毎日新聞)

なので、Webで探してみました。

やっぱり難曲ゆえか、「歌ってみた」動画が少ない。

それでも10曲ほど好テイクがみつかったので、リンクUPしてみます。

☆ Mari Okonogi, Hiroshi Hatanaka - 輝く未来 (From『塔の上のラプンツェル』)

オリジナルテイクです。女性Vo:小此木麻里さん。

---------------------------------

■ 【文化祭】塔の上のラプンツェル/輝く未来 歌ってみた

視聴回数300万回超えの文化祭テイク。

■ 【宝塚が本気で歌ってみた】輝く未来 - ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」より (Japanese cover) #Tangled

宝塚の星乃さん。

■ 【父娘で歌ってみた】「輝く未来」〜塔の上のラプンツェルより〜

女性Voの声質がいいです。

■ 【輝く未来】塔の上のラプンツェル/ディズニーより歌詞付き 上野ようこ

シンガーソングライターの上野ようこさん。

■ 【塔の上のラプンツェル】「輝く未来」 covered by maina × Yamasow

シンガーソングライターのmainaさん。

■ 輝く未来 ケビン&清水美依紗

シンガーの清水美依紗さん

■ 【ディズニー】塔の上のラプンツェル「輝く未来」(feat.弱酸性) Covered by 吉岡眞子

クラウドナイン所属の吉岡眞子さん。

■ 中川翔子 LIVE

マルチタレントの中川翔子さん。

■ 塔の上のラプンツェル 「輝く未来」 小此木麻里

オリジナルバージョンのヴォーカル、小此木麻里さんのLIVE。

■ 熊田このは・西岡龍生「輝く未来 (小比木麻里・畠中洋)」2018/11/03 熊田このは バースデーLIVE 溝ノ口劇場

"kagayaku Mirai -Tangled-"(輝く未来)by Konoha Kumada(with Tatsuki Nishioka).11/3/2018 at The Mizonokuchi Theater in Kawasaki/JAPAN.

熊田このはちゃん。

ひょっとしてオリジナルより音程上げてるかも・・・。

艶&透明感を備えたハイトーンがぴったりはまってる。

→ ■ 熊田このはちゃんのディズニー曲

→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

■ 公開 「塔の上のラプンツェル」を追体験(毎日新聞)

なので、Webで探してみました。

やっぱり難曲ゆえか、「歌ってみた」動画が少ない。

それでも10曲ほど好テイクがみつかったので、リンクUPしてみます。

☆ Mari Okonogi, Hiroshi Hatanaka - 輝く未来 (From『塔の上のラプンツェル』)

オリジナルテイクです。女性Vo:小此木麻里さん。

---------------------------------

■ 【文化祭】塔の上のラプンツェル/輝く未来 歌ってみた

視聴回数300万回超えの文化祭テイク。

■ 【宝塚が本気で歌ってみた】輝く未来 - ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」より (Japanese cover) #Tangled

宝塚の星乃さん。

■ 【父娘で歌ってみた】「輝く未来」〜塔の上のラプンツェルより〜

女性Voの声質がいいです。

■ 【輝く未来】塔の上のラプンツェル/ディズニーより歌詞付き 上野ようこ

シンガーソングライターの上野ようこさん。

■ 【塔の上のラプンツェル】「輝く未来」 covered by maina × Yamasow

シンガーソングライターのmainaさん。

■ 輝く未来 ケビン&清水美依紗

シンガーの清水美依紗さん

■ 【ディズニー】塔の上のラプンツェル「輝く未来」(feat.弱酸性) Covered by 吉岡眞子

クラウドナイン所属の吉岡眞子さん。

■ 中川翔子 LIVE

マルチタレントの中川翔子さん。

■ 塔の上のラプンツェル 「輝く未来」 小此木麻里

オリジナルバージョンのヴォーカル、小此木麻里さんのLIVE。

■ 熊田このは・西岡龍生「輝く未来 (小比木麻里・畠中洋)」2018/11/03 熊田このは バースデーLIVE 溝ノ口劇場

"kagayaku Mirai -Tangled-"(輝く未来)by Konoha Kumada(with Tatsuki Nishioka).11/3/2018 at The Mizonokuchi Theater in Kawasaki/JAPAN.

熊田このはちゃん。

ひょっとしてオリジナルより音程上げてるかも・・・。

艶&透明感を備えたハイトーンがぴったりはまってる。

→ ■ 熊田このはちゃんのディズニー曲

→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 初期サザンのバラード

何年経とうが、やっぱり真夏はサザンのバラード。

それにしても、1980年代前半の短期間にこれだけの名バラード固め打ちしてたとは、今から考えると信じられぬ。

■ シャ・ラ・ラ(サザンオールスターズ) - 桑田 佳祐 & 原 由子 -(1982年)

→ 歌詞

曲全体からあふれる「幸せ感」が1980年代。

「横浜じゃトラディショナルな彼のが」

↑ ”横浜” ”トラディショナル”というワードイメージが聴き手のあいだで共有されていて、そこから広がる音の風景。

いまの説明チックなJ-POPの歌詞とはあきらかに一線を画している。

そういえば、この頃「ハマトラ」ってトレンドだったな。

サウンドイメージとしては ↓ こんな感じか?

■ とみたゆう子☆海のキャトル・セゾン☆

サザンととみたゆう子なんて、ふつうに同じテープに入れて聴いてたもんな・・・。

■ 海 (『人気者で行こう』1984年)

↑ ほら、つづけて聴いてもぜんぜん違和感ないでしょ。

初期サザンならではのメジャー・セブンス曲。

個人的にはサザンのベストテイクかも。

■ 夏をあきらめて (『NUDE MAN』(1982年))

桑田さんの歌詞がキレッキレの夏の雨歌。

こういう刹那的なナンバーも初期サザンの魅力だった。

■ 涙のアベニュー (『タイニイ・バブルス』1980年)

思いっきり「抽象」な歌詞。

「心に刺さる」感はなかったけど、雰囲気で伝えきる名曲。

■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))

「初期サザン」のLASTを飾るサザン屈指の名曲。

原さんのキーボードのカウンターメロディの綺麗さが尋常じゃない。

■ 素顔で踊らせて (『ステレオ太陽族』(1981年))

歌詞には「2月26日」とあるけど、夏の海辺の夕暮れにハマりまくってた。

■ 栞のテーマ (『ステレオ太陽族』(1981年))

キャッチーなメロのロッカバラード。

これまた、原さんのキーボードリフが効きまくってる。

■ Oh! クラウディア (『NUDE MAN』(1982年))

コード

いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)

オーギュメント→オンコード

メロディが際立つサザン屈指の名バラッド。

■ 旅姿六人衆 (『綺麗』(1983年))

コード

ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、

ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。

伝説の1998 スーパーライブ in 渚園。

神テイクすぎるにもほどがある!

小手先の演出も、思わせぶりなMCも、ギミックも衒いもなにもなく・・・。

ただただサウンドのみで勝負していた初期サザン。

いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというのか?

→ ■ 初期サザンの音像

それにしても、1980年代前半の短期間にこれだけの名バラード固め打ちしてたとは、今から考えると信じられぬ。

■ シャ・ラ・ラ(サザンオールスターズ) - 桑田 佳祐 & 原 由子 -(1982年)

→ 歌詞

曲全体からあふれる「幸せ感」が1980年代。

「横浜じゃトラディショナルな彼のが」

↑ ”横浜” ”トラディショナル”というワードイメージが聴き手のあいだで共有されていて、そこから広がる音の風景。

いまの説明チックなJ-POPの歌詞とはあきらかに一線を画している。

そういえば、この頃「ハマトラ」ってトレンドだったな。

サウンドイメージとしては ↓ こんな感じか?

■ とみたゆう子☆海のキャトル・セゾン☆

サザンととみたゆう子なんて、ふつうに同じテープに入れて聴いてたもんな・・・。

■ 海 (『人気者で行こう』1984年)

↑ ほら、つづけて聴いてもぜんぜん違和感ないでしょ。

初期サザンならではのメジャー・セブンス曲。

個人的にはサザンのベストテイクかも。

■ 夏をあきらめて (『NUDE MAN』(1982年))

桑田さんの歌詞がキレッキレの夏の雨歌。

こういう刹那的なナンバーも初期サザンの魅力だった。

■ 涙のアベニュー (『タイニイ・バブルス』1980年)

思いっきり「抽象」な歌詞。

「心に刺さる」感はなかったけど、雰囲気で伝えきる名曲。

■ 夕陽に別れを告げて〜メリーゴーランド (『KAMAKURA』(1985年))

「初期サザン」のLASTを飾るサザン屈指の名曲。

原さんのキーボードのカウンターメロディの綺麗さが尋常じゃない。

■ 素顔で踊らせて (『ステレオ太陽族』(1981年))

歌詞には「2月26日」とあるけど、夏の海辺の夕暮れにハマりまくってた。

■ 栞のテーマ (『ステレオ太陽族』(1981年))

キャッチーなメロのロッカバラード。

これまた、原さんのキーボードリフが効きまくってる。

■ Oh! クラウディア (『NUDE MAN』(1982年))

コード

いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)

オーギュメント→オンコード

メロディが際立つサザン屈指の名バラッド。

■ 旅姿六人衆 (『綺麗』(1983年))

コード

ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、

ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。

伝説の1998 スーパーライブ in 渚園。

神テイクすぎるにもほどがある!

小手先の演出も、思わせぶりなMCも、ギミックも衒いもなにもなく・・・。

ただただサウンドのみで勝負していた初期サザン。

いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというのか?

→ ■ 初期サザンの音像

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 西野カナ復帰 & 西野カナの名テイク

西野カナの復帰第1作、聴いてみました。

■ 西野カナ『EYES ON YOU』MV Full

イントロからしばらくの曲調は、それほど変わってないと思った。

変わったとしたらおそらく0:48~サビの4つ打ちが、これまでになく強烈なこと。

でも、西野カナならではの落ちサビもしっかりあるし(2:20~)、楽曲的に往年の名曲を凌駕してるかは疑問だが、それなりにまとまった王道曲だと思う。

(個人的には、西野カナの歌いまわしはすこぶる繊細なので4つ打ちベースにはあまり合わないと思うが、時代の趨勢だからいたしかたないところか・・・。)

どんな反応なのかな?

→ Web記事(7/11配信)

まぁ、ビジュアルも歌詞のニュアンスもたしかに変わっているから、評価はいろいろと分かれるのかもしれない。

5年たってるし、自身の環境(心境)の変化もあっただろうし、この5年間のJ-POPの変容も悲しいくらいに大きかったから、当然変わる部分はあると思う。

でも、「西野カナ 復帰」でググるとこの記事(西野カナの復帰作にガッカリ。かつて“カリスマ”でい続けることができた理由)や、この記事の切り取りが上位にくるのには辟易した。

筆者(わたし)の ”西野カナ” の捉え方とはあまりにも違うので、ちと書いてみます。

(青字は記事より)

「歌姫と呼ぶほど孤高の存在でもないし」

歌姫でしょう、文句なく。

とくに復帰後は「歌姫感」が増していると思う。

それに歌姫って「孤高の存在」じゃないといけないのかな?

「特徴的だったのは、このようなフレーズを洋楽、とりわけブラックミュージックっぽく歌わなかった点」

「“洋楽っぽさ”のクッションがないので、構えずに聞ける。それが過小評価される理由」

西野カナに限らず、”セツナ系”の歌姫の多くは根っこに洋楽入ってる。

とくに初期の西野カナの曲には独特のR&B感があった。

後のヒット曲ではこの「独特のR&B感」はやや薄まったけど、それでもところどころにみせる洋楽のエッセンスが曲に変化を与えていた。

この筆者氏、↓こういう曲をどう聴いてたんだろう。

■ 西野カナ Kana Nishino 『遠くても feat.WISE』 (Love Collection Tour ~pink & mint~)

最初この曲聴いたときは唖然とした。

どう聴いても邦楽のつくりじゃない。

とびきり上質なR&Bのような、ソウル・マナー&DIVA感を感じた。

■ 西野カナ『もっと…』 FULL-サブスク全曲解禁記念

この曲も凄い。

1980年代~1990年代では、こういう曲はつくり出せなかったと思う。

上記の評価が仮に歌詞に重きをおいているとしても、

↑ これらの歌詞は、「半径5メートル内に人生のすべてをかけるJ-POP的恋愛ソング」(この表現はさすがにプロだけに巧い(笑))の3部作とは違う趣がある。

あと、↓とか・・・。どう評価するんかな?

■ 西野カナ Shape Of You

まぁ、注目度高いだけにネガティブな評価はインパクトがあるし、実際検索でも上位にきている。

でも、この記事の標題だけで(曲も聴かずに)×と判断してしまう人もぜったいいるから、もうすこしワードに気を遣ってあげる優しさがあってもバチは当たらないかと思う。

---------------------------------

2024/06/26 UP

個人的にしばらくは活動再開はきびしいと思っていた西野カナ。

なんと活動再開決定だそうです。

→ Web記事(YAHOO! JAPAN ニュース 6/25(火) 20:15配信)

神の国、伊勢が産んだ歌姫。

その希有の歌声で、ふたたびこの国をあかるく照らしてほしい。

■ 西野カナ『Always』 Live Performance-Kana Nishino “Always”

まだ「セツナ系」に勢いがあった2013年リリース。

こういう好メロ曲が、あたりまえにリリースされていた贅沢な時代。

ギミックも衒いも、思わせぶりなコンセプトメイクもなく、曲そのもので勝負できる実力が西野カナにはある。

■ 西野カナ『トリセツ』 Live on Just LOVE Tour-Kana Nishino “Torisetsu”

オリジナルな歌詞の世界観。

西野カナの歌は聴く人を元気づけるけど、” 応援ソング ”は1曲もないと思う。

→ ■ 前に向かう唄30曲 ~ 音楽がもつ力 ~

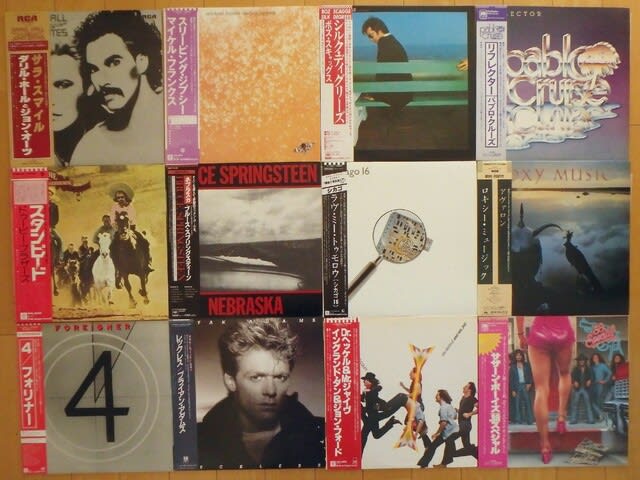

第89回「ずっと80年代でいいのに」|ザ・カセットテープ・ミュージック|BS12

---------------------------------

2023-11-05 UP

西野カナ

2019年1月8日に無期限活動休止をする旨を自身の公式ウェブサイトおよび公式ファンクラブ内にて発表し、2月3日に開催された「Kana Nishino Love Collection Live 2019」の横浜アリーナ公演をもって、活動休止した。(Wikipediaより)

■ By your side/西野カナ

こういうスケール感あふれる曲も・・・。

「なんでミュージックアプリに配信されてないのか不思議、、こんな歌今は作れない、西野カナにしか作れない、、」(コメント)

↑ ホントそう思う。

■ 西野カナ『涙色』 Live Performance-Kana Nishino “Namidairo”

■ 君って 西野カナ

西野カナの曲は本当にメロディがいい。

これに親しみやすくてシンプルが自作詞がのる。

2000年代後半~2010年代中盤の多くの好メロ曲を西野カナが担ったと思う。

■ 私たち 西野カナ

そしてなんといっても声質が抜群。

ソロで真価を発揮する声。

しなやかで、つややかで、きらきらしてて、そしてハイトーンのこなしが抜群。

サブスク解禁でWeb-UPされている多くのLIVE動画で、その確かな実力を実感できる。

これから折を見て追加していきます。

ps.

2008年頃から全盛を迎えた、西野カナを含む”セツナ系”を支持した層は、相当に音楽センスが高かったと思う。

この層はいま、どういう音楽を聴いているんだろう・・・。

■ 西野カナ『EYES ON YOU』MV Full

イントロからしばらくの曲調は、それほど変わってないと思った。

変わったとしたらおそらく0:48~サビの4つ打ちが、これまでになく強烈なこと。

でも、西野カナならではの落ちサビもしっかりあるし(2:20~)、楽曲的に往年の名曲を凌駕してるかは疑問だが、それなりにまとまった王道曲だと思う。

(個人的には、西野カナの歌いまわしはすこぶる繊細なので4つ打ちベースにはあまり合わないと思うが、時代の趨勢だからいたしかたないところか・・・。)

どんな反応なのかな?

→ Web記事(7/11配信)

まぁ、ビジュアルも歌詞のニュアンスもたしかに変わっているから、評価はいろいろと分かれるのかもしれない。

5年たってるし、自身の環境(心境)の変化もあっただろうし、この5年間のJ-POPの変容も悲しいくらいに大きかったから、当然変わる部分はあると思う。

でも、「西野カナ 復帰」でググるとこの記事(西野カナの復帰作にガッカリ。かつて“カリスマ”でい続けることができた理由)や、この記事の切り取りが上位にくるのには辟易した。

筆者(わたし)の ”西野カナ” の捉え方とはあまりにも違うので、ちと書いてみます。

(青字は記事より)

「歌姫と呼ぶほど孤高の存在でもないし」

歌姫でしょう、文句なく。

とくに復帰後は「歌姫感」が増していると思う。

それに歌姫って「孤高の存在」じゃないといけないのかな?

「特徴的だったのは、このようなフレーズを洋楽、とりわけブラックミュージックっぽく歌わなかった点」

「“洋楽っぽさ”のクッションがないので、構えずに聞ける。それが過小評価される理由」

西野カナに限らず、”セツナ系”の歌姫の多くは根っこに洋楽入ってる。

とくに初期の西野カナの曲には独特のR&B感があった。

後のヒット曲ではこの「独特のR&B感」はやや薄まったけど、それでもところどころにみせる洋楽のエッセンスが曲に変化を与えていた。

この筆者氏、↓こういう曲をどう聴いてたんだろう。

■ 西野カナ Kana Nishino 『遠くても feat.WISE』 (Love Collection Tour ~pink & mint~)

最初この曲聴いたときは唖然とした。

どう聴いても邦楽のつくりじゃない。

とびきり上質なR&Bのような、ソウル・マナー&DIVA感を感じた。

■ 西野カナ『もっと…』 FULL-サブスク全曲解禁記念

この曲も凄い。

1980年代~1990年代では、こういう曲はつくり出せなかったと思う。

上記の評価が仮に歌詞に重きをおいているとしても、

↑ これらの歌詞は、「半径5メートル内に人生のすべてをかけるJ-POP的恋愛ソング」(この表現はさすがにプロだけに巧い(笑))の3部作とは違う趣がある。

あと、↓とか・・・。どう評価するんかな?

■ 西野カナ Shape Of You

まぁ、注目度高いだけにネガティブな評価はインパクトがあるし、実際検索でも上位にきている。

でも、この記事の標題だけで(曲も聴かずに)×と判断してしまう人もぜったいいるから、もうすこしワードに気を遣ってあげる優しさがあってもバチは当たらないかと思う。

---------------------------------

2024/06/26 UP

個人的にしばらくは活動再開はきびしいと思っていた西野カナ。

なんと活動再開決定だそうです。

→ Web記事(YAHOO! JAPAN ニュース 6/25(火) 20:15配信)

神の国、伊勢が産んだ歌姫。

その希有の歌声で、ふたたびこの国をあかるく照らしてほしい。

■ 西野カナ『Always』 Live Performance-Kana Nishino “Always”

まだ「セツナ系」に勢いがあった2013年リリース。

こういう好メロ曲が、あたりまえにリリースされていた贅沢な時代。

ギミックも衒いも、思わせぶりなコンセプトメイクもなく、曲そのもので勝負できる実力が西野カナにはある。

■ 西野カナ『トリセツ』 Live on Just LOVE Tour-Kana Nishino “Torisetsu”

オリジナルな歌詞の世界観。

西野カナの歌は聴く人を元気づけるけど、” 応援ソング ”は1曲もないと思う。

→ ■ 前に向かう唄30曲 ~ 音楽がもつ力 ~

第89回「ずっと80年代でいいのに」|ザ・カセットテープ・ミュージック|BS12

---------------------------------

2023-11-05 UP

西野カナ

2019年1月8日に無期限活動休止をする旨を自身の公式ウェブサイトおよび公式ファンクラブ内にて発表し、2月3日に開催された「Kana Nishino Love Collection Live 2019」の横浜アリーナ公演をもって、活動休止した。(Wikipediaより)

■ By your side/西野カナ

こういうスケール感あふれる曲も・・・。

「なんでミュージックアプリに配信されてないのか不思議、、こんな歌今は作れない、西野カナにしか作れない、、」(コメント)

↑ ホントそう思う。

■ 西野カナ『涙色』 Live Performance-Kana Nishino “Namidairo”

■ 君って 西野カナ

西野カナの曲は本当にメロディがいい。

これに親しみやすくてシンプルが自作詞がのる。

2000年代後半~2010年代中盤の多くの好メロ曲を西野カナが担ったと思う。

■ 私たち 西野カナ

そしてなんといっても声質が抜群。

ソロで真価を発揮する声。

しなやかで、つややかで、きらきらしてて、そしてハイトーンのこなしが抜群。

サブスク解禁でWeb-UPされている多くのLIVE動画で、その確かな実力を実感できる。

これから折を見て追加していきます。

ps.

2008年頃から全盛を迎えた、西野カナを含む”セツナ系”を支持した層は、相当に音楽センスが高かったと思う。

この層はいま、どういう音楽を聴いているんだろう・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ コカコーラのCM ~ 1980年代のサントラ&CM ~

■ 乃木坂46・五百城茉央出演!“I feel Coke”楽曲を使用したビッグマック新TVCM「あしたも、笑おう。」篇

ひょっとして1987年の佐藤竹善さんのオリジナル音源?

ボーカルにしても、アレンジにしても文句のつけようなし。

このテイクの素晴らしさは、やはり時代を超えている。

■ コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

37年前の映像です。

---------------------------------

20240614 UP

なぜか、この記事急にアクセス増えたと思ったらこういうことだったですね ↓

「コカ・コーラ」とコラボした某人気音楽ユニットのキャンペーンソングで12日にリリースされ、同日に公開されたYouTube動画が物議を醸し、現在非公開となっている件。

数々の名作CMで知られる「コカ・コーラ」が、キャンペーンソングとはいえ、物議の対象となってしまうとは・・・。

くだんのユニットだって、それなりにいい曲リリースしてたのに・・・。

どうしてこんなことになってしまったのか・・・。

国立の新築マンション取り壊し問題もそうだけど、最近「ふつうに考えて、こうなる前にもっとやりようはあっただろうに・・・」という案件が多すぎる気がする。

いろいろな分野で、チェック機能というか、仕事がどんどん雑になっている感じがする。

かつて、日本の底力は「仕事の緻密さ、正確さ」で支えられていた気がするが・・・。

名誉挽回を狙って、歴史的名作と評される佐藤竹善さんVers.、リバイバル放映してほしい(笑) ↓

■ コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

---------------------------------

2023-04-01 UP

まさかまさかの、コカコーラのCMで「I Feel Coke」ヘビロテ。

ずっと前から復活希望の声は高かったものの、まさか本当にやるとは思わなんだ・・・。

以前UPした「~ 1980年代のサントラ&CM ~」に追記するかたちでUPしてみます。

【コカ・コーラ】 コカ・コーラ ゼロシュガー 綾瀬はるか TVCM「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒 Coca-Cola TVCF

Coca-Cola ZERO SUGAR CM 「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒

音楽は「エジソン」のブレークで知られる水曜日のカンパネラ。

■ 水曜日のカンパネラ - エジソン

アイロニーに富んだ歌詞。

「いや~、ぜったいくると思うんだけどな~」

このタイミングでこのCMって、ほんとにくるかもよ・・・(笑)

■ PIZZICATO FIVE - 東京は夜の七時

PIZZICATO FIVEに近い質感を感じた。

1993年までフラッシュバックしてきた?

1980年代まであとすこし(笑)

水カンもいいけど、「I Feel Coke」の爽快感出すなら綾瀬はるか本人が歌ってもよかったかも・・・。

さりげにいい声してるんだよね。

■ 綾瀬はるか - 飛行機雲(3rdシングル/2007年12月リリース)

このCMたぶん話題呼ぶから、往年の佐藤竹善さんのバージョンも流してほしい。

テイク-A

さすがコカコーラのCM!(1980年代当時)

テイク-A'

コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

出色のできの佐藤竹善Vers.。コメント数じつに1,198件!

もう1回、ひつこく聴き比べてみましょう(笑)

テイク-B

【コカ・コーラ】 コカ・コーラ ゼロシュガー 綾瀬はるか TVCM「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒 Coca-Cola TVCF

テイク-A、A'は、1980年代(中盤まで)の音。

いまでいう「シティ・ポップ」のサウンドですね。

音にスキマがあるけどリバーヴがきいててグルーヴしてる。

そしてインストのリフやカウンターメロが際立っている。

テイク-Bは、だいぶん1980年代に寄せた感あるけど、しっかりビートが支配してるし、音圧が高い。

どちらがいいか、好みは分かれるところかも知らんけど・・・。

〔関連記事〕

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

--------------------------

以前の記事 ↓ からもってきました。

'90年代以降現在に至るまで、こういう文化で育ってきたいまの50~60歳代の世代は現役(第一線)としてもっともっとたくさんの名作を生み出せるチャンスがあったはず。

でも、時代に流されてか、勝ちパターンに安住してか、キンタロー飴的な安直な内容が時代を追うごとに増えていった。

それを棚に上げて過去の名作にすがるのはなんだか情けない気も。(自分も含めてですが・・・)

1990年までに前の世代が素晴らしい作品をたくさん残してくれて、その恵まれた環境で育ちながら、結局このていたらく??

つくづくいまの50~60歳代の罪(不作為だとしても)は重いと思う今日このごろ。

-------------------------------

2021/01/20 UP

サントラとCMがらみの記事をまとめてみました。

併せて、すこし追加しました。

(リンク切れもそのまま残してあります。)

-------------------------------

2020/06/20 UP

王様のブランチの「親子で楽しめる子供が主役の映画?」ランキングで、「スタンド・バイ・ミー」(1986年)が1位になってた。

また1980年代か・・・。

この映画、曲がよかったもんね。

スタンド・バイ・ミー (Stand by Me / Ben E. King)

***************

バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2、昨晩地上波放映していましたね。

やっぱり面白かった。ザ・エンタメ! という感じ。

筋書きとしては、 PART1よりよくできているかもしれない。

ちとびっくりしたのは、マーティが日本企業と思われる「イトー・フジツー」にクビになるシーン。

(忘れてた、というか当時は気にもならなかった)

いまだったら、こういうシーンはまず考えられないと思う。

この映画の公開は1989年(平成元年)の日本経済バブル絶頂期。

この平成元年と30年後の平成30年の企業時価総額世界ランキングをまとめた記事があります。

→ DIAMOND online

平成元年ではトップ50のうち日本企業はなんと32社(64.0%)。

これが平成30年ではわずかに1社(2.0%)でしかも35位。

プラザ合意(円高誘導)が1985年だからその影響もあると思うし、日本企業もそれなりには成長しているかもしれないが、とくに米国企業にくらべて伸びの勢いが全然違う感じがする。

それにAI系の新興企業がたくさん入ってるけど、日本は0。

妙なところが気になってしまった、令和2年に視る「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」。

-------------------------------

2020/06/12UP

■ 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ブーム再来 サントラ再生急増

■ バック・トゥ・ザ・フューチャー』地上波放送をうけ音楽もストリーミングでヒット中

反響あり!

どんな年代層が聴きにいったのかな?

-------------------------------

2020/06/12UP

さっきTVでやってましたねバック・トゥ・ザ・フューチャーの再放送。

(カットだらけだったけど)

なんというか、屈託なく明るい。そしてテンポがいい。

やっぱり ↓ のシーン最高だわ。

-------------------------------

2020/05/16UP

さきほどの「王様のブランチ」で20代~50代が選ぶベストSF映画(だっけ?)やってた。

すべての世代で1位獲得したのが、 "Back to the Future(バック・トゥ・ザ・フューチャー)" (1985年)

この時代、やっぱり映像と音楽のバランスが絶妙だった。↓

Johnny B. Goode / ジョニー B. グッド (Back to the Future / バック・トゥ・ザ・フューチャー)

「君らには まだ早い 君らの子供は分かる」(笑)

でも、ここからもう35年か・・・。

Van Halen - Jump (Official Music Video/1983)

-------------------------------

2020/04/27UP

GWの時期ですが、新型コロナ禍でどの観光地も「来ないで!」。

まさかこんな状況になるとは・・・。

観光業は経営基盤のよわい企業が多いので、この先どうなるんだろう。

春休みとGWと2回のピーク壊滅。

一刻もはやく赤字国債発行で真水の補助入れないと、日本の観光地はたいへんなことになると思う。

---------------------------------------

このところ、TVもネタが尽きてきたのか、むかしのコンテンツを流すパターンが増えてきた感じがします。映画もそんな感じ。

ということで、1980年代の洋画のサントラ(O.S.T.)からサクっと1ダース選んであげてみます。

1980年代は「洋画全盛期」ともいわれ、たしかに圧倒的に邦画よりも洋画を視ていた。

当時は皆、”ぴあ”、とか”シティロード”とかふつうに読んでいて、こまめに応募するとけっこう試写会が当たったので、さりげに洋画は本数をこなしていた。

「名画座」といわれる3本立てで旧作が安く視られるシネマも都内にたくさんあって、けっこう入り浸っていた。

バイト、サークル、マリンスポーツ、中古レコード屋、LIVE、名画座、ゼミと時間がいくらあっても足りず、大学の授業にはほとんど行っていない(笑)。

でも、この当時の大学は出欠なぞとってなかったので、いい授業ノートコピーをゲットできて要領がよければそれなりに単位はとれた(爆)

真面目に授業出てノートとって、しかもテスト前に貸してくれる救世主のような女の子がこの頃はいた・・・。

いま発売されているベスト盤はこんな感じでけっこうベタな曲で占められているけど、実際はもっとAOR(AC)あるいはWest Coast寄りで、こ洒落た曲が多かった。

個人的に洋楽のピークは1983年(1983年洋楽ピーク説)だと思っているけど、洋画サントラのピークはおそらく1983~1990年ごろで、若干ズレがあるような感じがします。

01.The Power Of Love - Huey Lewis And The News (From "Back to the Future(バック・トゥ・ザ・フューチャー)" O.S.T./1985)

→ 映画の概要(Wikipedia)

1985年に大ヒットしたSF映画。メインテーマのこの曲は全米1位を記録し、Huey Lewis And The Newsの代表曲となった。ホンダ・インテグラのCMでもよく流れていた。

02. Best That You Can Do ”Authur's Theme” - Christopher Cross (From "Authur(ミスター・アーサー)" O.S.T./1981)

→ 映画の概要(Wikipedia)

曲調はもろにAORのサントラ。「ニューヨーク・シティ・セレナーデ」という邦題がついていて日本でもヒットした。

Christopher Crossが新型コロナ感染とはびっくり。一日も早い快癒をお祈りします。

→ 5月上旬時点で「リハビリ中」 とのことです。

03. Take My Breathe Away - Berlin (From "Top Gun(トップガン)" O.S.T./1986)

→ 映画の概要(Wikipedia)

映画、サントラともに大ヒットした名作。サントラはメジャー系アーティストが勢揃いしてオムニバス・アルバムのよう。

いま振り返るとこの頃が洋楽サントラのピークだったような気がする。

↓ こんな名曲(Can't Fight This Feeling:涙のフィーリング - REO Speedwagon)も。

04.And When She Danced (Love Theme from Stealing Home) - David Foster & Marilyn Martin (From "Stealing Home (君がいた夏)" O.S.T./1988)

→ 映画の概要(Wikipedia)

映画じたいはさほどヒットしていた記憶がないが、サントラはDavid Fosterが複数の曲に参画して高いレベルに仕上がっている。

05. Only the Young - Journey (From "Vision Quest (青春の賭け)" O.S.T./1985)

Steve Perryのハイトーンが伸びまくってJourneyのなかでも名曲に入ると思う。

→ 映画の概要

Madonnaの大ヒット曲「CRAZY FOR YOU」も収録。

06.Neutron Dance - The Pointer Sisters (From "Beverly Hills Cop(ビバリーヒルズ・コップ)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

ラフでアップテンポな曲調が、エディ・マーフィ演じるアクセル・フォーリーのキャラにはまりまくってた。

この映画めちゃくちゃ面白かった。

07.Kokomo - The Beach Boys (From "Cocktail(カクテル)" O.S.T./1988)

The Beach Boys - Kokomo (1988)

→ 映画の概要(Wikipedia)

イントロ一聴で”ザ・ビーチボーイズ”! やっぱり凄い存在感だと思う。

08.Almost Paradise - Mike Reno & Ann Wilson (From " Footloose(フットルース)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

1984年に大ヒットした洋画、フットルースのサントラから。

LoverboyとHeartというふたつのメジャーグループのリードヴォーカルがコラボした大ヒット曲。この曲以外にもFootloose - Kenny Logginsなど名曲揃いで、サントラも大ヒットとなった。

09.Part Of Me, Part Of You - Glenn Frey (From "Thelma & Louise" O.S.T./1991)

90年代に入ってからだけど、曲調が'80年代なので入れてみました。

→ 映画の概要(Wikipedia)

Glenn Freyは、 "Beverly Hills Cop" でもThe Heat Is Onという好サントラナンバーを残している。

10.Against All Odds (Take A Look At Me Now) - Phil Collins (From "Against All Odds(カリブの熱い夜)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

GENESISのヴォーカル&ドラマー、Phil Collins最大のヒット曲。

洋楽と洋画が密接にリンクしていた'80年代前半らしい動きだった。

11.Step by Step - J.D Souther & Karla Bonoff (From "About Last Night... (きのうの夜は)" O.S.T./1986)

→ 映画の概要(Wikipedia)

ロブ・ロウとデミ・ムーアの話題のシーンで流れていた曲。話題性だけじゃなく、楽曲じたいがすばらしいでき。

話題性にコンテンツの質がともなっていた時代。

12. St. Elmo's Fire (Man In Motion) - John Parr (From "St. Elmo's Fire(セント・エルモス・ファイアー)" O.S.T./1985)

→ 映画の概要(Wikipedia)

David Fosterプロデュースのメロディアスな名作O.S.T.。音楽作品としても抜群のでき。

↓ こんな名曲(Love Theme from St. Elmo's Fire - David Foster)も・・・。

ほかにも、これとか、これとか、これとか、いくらも思いつくけど、とりあえずこんなところで・・・。

-----------------------------------------

映画だけじゃない、CMも音楽にあふれていた時代。

HONDA INTEGRA - ♪ 山下達郎( 30sec×6)

松任谷由実-シンデレラ・エクスプレス(from「日本の恋と、ユーミンと。」)

コカ コーラCM - Yes My Love - by 矢沢永吉 - 1982

さすがコカコーラのCM!

1983-1993 パーラメント CM集

もう少し集めてみました。

本当に音楽も映像もキラキラしてる。

日本中リゾート状態(笑)。でも、しっかりストーリー性も。

資生堂アクエアビューティケイク 1980年前後?

サントリービール『純生』CM 1981(LOVELAND,ISLAND/山下達郎)

この時代ならではのブライトなサウンド&映像。

「ピールは透明な音楽だ。」

↑ 強引すぎるコピーも時代じゃな(笑)

1984-1991 角松敏生CM集

カネボウ CM 1981年 「レディ80 ミニ口紅」 曲 矢野顕子 春咲小紅

CANADA DRY Ginger Ale サンドバギー編 1988

昭和シェル石油 Xカード - ♪ 杏里 「CIRCUIT of RAINBOW」

キリンビール CM (1986年) シーズン・イン・ザ・サン - TUBE

DyDo イオンバランス飲料 SPO-ENE 1989 杉山清貴

サントリー ビール CM 松田聖子 - Sweet Memories カサブランカ&ボクシング編

***************************

昨年の夏、けっこうかかっていたCHOYA「夏梅」のCMソング。

沖縄・石垣島出身の女性デュオユニットやなわらばーの書き下ろし曲「夏空の下」です。

夏梅「夏空の下篇」

涼やかな曲調に透明感ある女性ボーカルが乗るこの曲は、最初聴いたとき、上野洋子が歌った協和発酵 焼酎「かのか」のCMに近いものを感じた。

「かのか」 CM

でも、このユニット、昨年(2020年)の12月31日をもって解散したんだよね。(→ 告知)

このところの世の中の新曲って、タテノリかパワー感で押し切ってくる感じの曲がますます増えている感じがする。

そんななかで、おだやかでほっとする、なつかしい感じのこの曲は新鮮に響いた。

いま、こういう曲を作り出せる才能は減ってきている感じがするので、解散は残念な感じがします。

***************************

同じ使用曲で1980年代と2015年のクリスマスモチーフのCM。約25年の年月。

【山下達郎】JR東海 VS ソフトバンク☆X'mas CM対決!【クリスマス・イブ】

●JR東海 0:06~6:29

とくに0:06~ の深津絵里(1988年)と1:06~ の牧瀬里穂(1989年)の2本。

・余計な小道具(いぬとかキャラとか花火とか)をつかっていない。

・余計なセリフがない。言葉がなくてもストーリーや機微がつたわる。

・コピーとナレーションがびしっと決まってる。

・とにかく雰囲気がある。

●ソフトバンク 6:30~Last 2015年

・セリフ多すぎ。語らないとダメ?

・名曲に効果音かぶせるってど~なの?

'80年代は予算も時間も潤沢だったからって、そういう単純な問題でもないと思う。

'80年代はダンスと音楽の距離感もこんなだった気がする ↓

懐かしのCMサントリービール編vol 2

サンバが先にあってこのBPMに合わせてつくられたといわれる「サントリービール純生」の名CMソング。1981年にオンエア、ALBUM『FOR YOU』(1982)収録。

集団で踊るだけが能じゃないわ・・・(笑)

↑のX'mas CM対決!や↓のコカコーラのCM動画、「あの時代はよかった」的なコメントばかり目立つけど、いまの若い世代ってこういうのみてどう思うんだろう?

■コカコーラのCM特集

***************************

【昭和CM】 今では放送不可な昭和の頑張っているCM

これはいまなら完璧アウトか。

とくに2:00~、かましすぎ(笑)

コメントにある「差別や人権を声高に叫ぶ人達の意見を聞いたら、表現の自由がなくなったという現実」

これはたしかにあるのかも・・・。

いろいろな価値感や表現が寛容さをもって認められるから「ダイバーシティ」なんじゃないの?

*******

あらあら、大問題になっちゃったよ。元D通の有力プロデューサーさん。

ルッキズムはまずいでしょ。個人攻撃にひとしいから。

ブラックユーモアはどんどん規制されて、ルッキズムとかが裏ではびこる世界。

とてもいびつな感じがする。

*******

でもって、こういう味のあるCMもあった。↓

これも、いまじゃジェンダーでアウト?

「サントリー・オールド」CM(90秒)

'90年代以降現在に至るまで、こういう文化で育ってきたいまの50~60歳代の世代は現役(第一線)としてもっともっとたくさんの名作を生み出せるチャンスがあったはず。

でも、時代に流されてか、勝ちパターンに安住してか、キンタロー飴的な安直な内容が時代を追うごとに増えていった。

それを棚に上げて過去の名作にすがるのはなんだか情けない気も。(自分も含めてですが・・・)

1990年までに前の世代が素晴らしい作品をたくさん残してくれて、その恵まれた環境で育ちながら、結局このていたらく??

つくづくいまの50~60歳代の罪(不作為だとしても)は重いと思う今日このごろ。

〔関連記事〕

東京五輪のセレモニーソング ~ 日本の歌うま女子の底力 ~

ひょっとして1987年の佐藤竹善さんのオリジナル音源?

ボーカルにしても、アレンジにしても文句のつけようなし。

このテイクの素晴らしさは、やはり時代を超えている。

■ コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

37年前の映像です。

---------------------------------

20240614 UP

なぜか、この記事急にアクセス増えたと思ったらこういうことだったですね ↓

「コカ・コーラ」とコラボした某人気音楽ユニットのキャンペーンソングで12日にリリースされ、同日に公開されたYouTube動画が物議を醸し、現在非公開となっている件。

数々の名作CMで知られる「コカ・コーラ」が、キャンペーンソングとはいえ、物議の対象となってしまうとは・・・。

くだんのユニットだって、それなりにいい曲リリースしてたのに・・・。

どうしてこんなことになってしまったのか・・・。

国立の新築マンション取り壊し問題もそうだけど、最近「ふつうに考えて、こうなる前にもっとやりようはあっただろうに・・・」という案件が多すぎる気がする。

いろいろな分野で、チェック機能というか、仕事がどんどん雑になっている感じがする。

かつて、日本の底力は「仕事の緻密さ、正確さ」で支えられていた気がするが・・・。

名誉挽回を狙って、歴史的名作と評される佐藤竹善さんVers.、リバイバル放映してほしい(笑) ↓

■ コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

---------------------------------

2023-04-01 UP

まさかまさかの、コカコーラのCMで「I Feel Coke」ヘビロテ。

ずっと前から復活希望の声は高かったものの、まさか本当にやるとは思わなんだ・・・。

以前UPした「~ 1980年代のサントラ&CM ~」に追記するかたちでUPしてみます。

【コカ・コーラ】 コカ・コーラ ゼロシュガー 綾瀬はるか TVCM「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒 Coca-Cola TVCF

Coca-Cola ZERO SUGAR CM 「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒

音楽は「エジソン」のブレークで知られる水曜日のカンパネラ。

■ 水曜日のカンパネラ - エジソン

アイロニーに富んだ歌詞。

「いや~、ぜったいくると思うんだけどな~」

このタイミングでこのCMって、ほんとにくるかもよ・・・(笑)

■ PIZZICATO FIVE - 東京は夜の七時

PIZZICATO FIVEに近い質感を感じた。

1993年までフラッシュバックしてきた?

1980年代まであとすこし(笑)

水カンもいいけど、「I Feel Coke」の爽快感出すなら綾瀬はるか本人が歌ってもよかったかも・・・。

さりげにいい声してるんだよね。

■ 綾瀬はるか - 飛行機雲(3rdシングル/2007年12月リリース)

このCMたぶん話題呼ぶから、往年の佐藤竹善さんのバージョンも流してほしい。

テイク-A

さすがコカコーラのCM!(1980年代当時)

テイク-A'

コカ・コーラ 1987コカコーラ CM ~ I feel Coke 87 佐藤竹善.flv

出色のできの佐藤竹善Vers.。コメント数じつに1,198件!

もう1回、ひつこく聴き比べてみましょう(笑)

テイク-B

【コカ・コーラ】 コカ・コーラ ゼロシュガー 綾瀬はるか TVCM「どっちの美味しさが好き?」篇 30秒 Coca-Cola TVCF

テイク-A、A'は、1980年代(中盤まで)の音。

いまでいう「シティ・ポップ」のサウンドですね。

音にスキマがあるけどリバーヴがきいててグルーヴしてる。

そしてインストのリフやカウンターメロが際立っている。

テイク-Bは、だいぶん1980年代に寄せた感あるけど、しっかりビートが支配してるし、音圧が高い。

どちらがいいか、好みは分かれるところかも知らんけど・・・。

〔関連記事〕

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

--------------------------

以前の記事 ↓ からもってきました。

'90年代以降現在に至るまで、こういう文化で育ってきたいまの50~60歳代の世代は現役(第一線)としてもっともっとたくさんの名作を生み出せるチャンスがあったはず。

でも、時代に流されてか、勝ちパターンに安住してか、キンタロー飴的な安直な内容が時代を追うごとに増えていった。

それを棚に上げて過去の名作にすがるのはなんだか情けない気も。(自分も含めてですが・・・)

1990年までに前の世代が素晴らしい作品をたくさん残してくれて、その恵まれた環境で育ちながら、結局このていたらく??

つくづくいまの50~60歳代の罪(不作為だとしても)は重いと思う今日このごろ。

-------------------------------

2021/01/20 UP

サントラとCMがらみの記事をまとめてみました。

併せて、すこし追加しました。

(リンク切れもそのまま残してあります。)

-------------------------------

2020/06/20 UP

王様のブランチの「親子で楽しめる子供が主役の映画?」ランキングで、「スタンド・バイ・ミー」(1986年)が1位になってた。

また1980年代か・・・。

この映画、曲がよかったもんね。

スタンド・バイ・ミー (Stand by Me / Ben E. King)

***************

バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2、昨晩地上波放映していましたね。

やっぱり面白かった。ザ・エンタメ! という感じ。

筋書きとしては、 PART1よりよくできているかもしれない。

ちとびっくりしたのは、マーティが日本企業と思われる「イトー・フジツー」にクビになるシーン。

(忘れてた、というか当時は気にもならなかった)

いまだったら、こういうシーンはまず考えられないと思う。

この映画の公開は1989年(平成元年)の日本経済バブル絶頂期。

この平成元年と30年後の平成30年の企業時価総額世界ランキングをまとめた記事があります。

→ DIAMOND online

平成元年ではトップ50のうち日本企業はなんと32社(64.0%)。

これが平成30年ではわずかに1社(2.0%)でしかも35位。

プラザ合意(円高誘導)が1985年だからその影響もあると思うし、日本企業もそれなりには成長しているかもしれないが、とくに米国企業にくらべて伸びの勢いが全然違う感じがする。

それにAI系の新興企業がたくさん入ってるけど、日本は0。

妙なところが気になってしまった、令和2年に視る「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」。

-------------------------------

2020/06/12UP

■ 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ブーム再来 サントラ再生急増

■ バック・トゥ・ザ・フューチャー』地上波放送をうけ音楽もストリーミングでヒット中

反響あり!

どんな年代層が聴きにいったのかな?

-------------------------------

2020/06/12UP

さっきTVでやってましたねバック・トゥ・ザ・フューチャーの再放送。

(カットだらけだったけど)

なんというか、屈託なく明るい。そしてテンポがいい。

やっぱり ↓ のシーン最高だわ。

-------------------------------

2020/05/16UP

さきほどの「王様のブランチ」で20代~50代が選ぶベストSF映画(だっけ?)やってた。

すべての世代で1位獲得したのが、 "Back to the Future(バック・トゥ・ザ・フューチャー)" (1985年)

この時代、やっぱり映像と音楽のバランスが絶妙だった。↓

Johnny B. Goode / ジョニー B. グッド (Back to the Future / バック・トゥ・ザ・フューチャー)

「君らには まだ早い 君らの子供は分かる」(笑)

でも、ここからもう35年か・・・。

Van Halen - Jump (Official Music Video/1983)

-------------------------------

2020/04/27UP

GWの時期ですが、新型コロナ禍でどの観光地も「来ないで!」。

まさかこんな状況になるとは・・・。

観光業は経営基盤のよわい企業が多いので、この先どうなるんだろう。

春休みとGWと2回のピーク壊滅。

一刻もはやく赤字国債発行で真水の補助入れないと、日本の観光地はたいへんなことになると思う。

---------------------------------------

このところ、TVもネタが尽きてきたのか、むかしのコンテンツを流すパターンが増えてきた感じがします。映画もそんな感じ。

ということで、1980年代の洋画のサントラ(O.S.T.)からサクっと1ダース選んであげてみます。

1980年代は「洋画全盛期」ともいわれ、たしかに圧倒的に邦画よりも洋画を視ていた。

当時は皆、”ぴあ”、とか”シティロード”とかふつうに読んでいて、こまめに応募するとけっこう試写会が当たったので、さりげに洋画は本数をこなしていた。

「名画座」といわれる3本立てで旧作が安く視られるシネマも都内にたくさんあって、けっこう入り浸っていた。

バイト、サークル、マリンスポーツ、中古レコード屋、LIVE、名画座、ゼミと時間がいくらあっても足りず、大学の授業にはほとんど行っていない(笑)。

でも、この当時の大学は出欠なぞとってなかったので、いい授業ノートコピーをゲットできて要領がよければそれなりに単位はとれた(爆)

真面目に授業出てノートとって、しかもテスト前に貸してくれる救世主のような女の子がこの頃はいた・・・。

いま発売されているベスト盤はこんな感じでけっこうベタな曲で占められているけど、実際はもっとAOR(AC)あるいはWest Coast寄りで、こ洒落た曲が多かった。

個人的に洋楽のピークは1983年(1983年洋楽ピーク説)だと思っているけど、洋画サントラのピークはおそらく1983~1990年ごろで、若干ズレがあるような感じがします。

01.The Power Of Love - Huey Lewis And The News (From "Back to the Future(バック・トゥ・ザ・フューチャー)" O.S.T./1985)

→ 映画の概要(Wikipedia)

1985年に大ヒットしたSF映画。メインテーマのこの曲は全米1位を記録し、Huey Lewis And The Newsの代表曲となった。ホンダ・インテグラのCMでもよく流れていた。

02. Best That You Can Do ”Authur's Theme” - Christopher Cross (From "Authur(ミスター・アーサー)" O.S.T./1981)

→ 映画の概要(Wikipedia)

曲調はもろにAORのサントラ。「ニューヨーク・シティ・セレナーデ」という邦題がついていて日本でもヒットした。

Christopher Crossが新型コロナ感染とはびっくり。一日も早い快癒をお祈りします。

→ 5月上旬時点で「リハビリ中」 とのことです。

03. Take My Breathe Away - Berlin (From "Top Gun(トップガン)" O.S.T./1986)

→ 映画の概要(Wikipedia)

映画、サントラともに大ヒットした名作。サントラはメジャー系アーティストが勢揃いしてオムニバス・アルバムのよう。

いま振り返るとこの頃が洋楽サントラのピークだったような気がする。

↓ こんな名曲(Can't Fight This Feeling:涙のフィーリング - REO Speedwagon)も。

04.And When She Danced (Love Theme from Stealing Home) - David Foster & Marilyn Martin (From "Stealing Home (君がいた夏)" O.S.T./1988)

→ 映画の概要(Wikipedia)

映画じたいはさほどヒットしていた記憶がないが、サントラはDavid Fosterが複数の曲に参画して高いレベルに仕上がっている。

05. Only the Young - Journey (From "Vision Quest (青春の賭け)" O.S.T./1985)

Steve Perryのハイトーンが伸びまくってJourneyのなかでも名曲に入ると思う。

→ 映画の概要

Madonnaの大ヒット曲「CRAZY FOR YOU」も収録。

06.Neutron Dance - The Pointer Sisters (From "Beverly Hills Cop(ビバリーヒルズ・コップ)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

ラフでアップテンポな曲調が、エディ・マーフィ演じるアクセル・フォーリーのキャラにはまりまくってた。

この映画めちゃくちゃ面白かった。

07.Kokomo - The Beach Boys (From "Cocktail(カクテル)" O.S.T./1988)

The Beach Boys - Kokomo (1988)

→ 映画の概要(Wikipedia)

イントロ一聴で”ザ・ビーチボーイズ”! やっぱり凄い存在感だと思う。

08.Almost Paradise - Mike Reno & Ann Wilson (From " Footloose(フットルース)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

1984年に大ヒットした洋画、フットルースのサントラから。

LoverboyとHeartというふたつのメジャーグループのリードヴォーカルがコラボした大ヒット曲。この曲以外にもFootloose - Kenny Logginsなど名曲揃いで、サントラも大ヒットとなった。

09.Part Of Me, Part Of You - Glenn Frey (From "Thelma & Louise" O.S.T./1991)

90年代に入ってからだけど、曲調が'80年代なので入れてみました。

→ 映画の概要(Wikipedia)

Glenn Freyは、 "Beverly Hills Cop" でもThe Heat Is Onという好サントラナンバーを残している。

10.Against All Odds (Take A Look At Me Now) - Phil Collins (From "Against All Odds(カリブの熱い夜)" O.S.T./1984)

→ 映画の概要(Wikipedia)

GENESISのヴォーカル&ドラマー、Phil Collins最大のヒット曲。

洋楽と洋画が密接にリンクしていた'80年代前半らしい動きだった。

11.Step by Step - J.D Souther & Karla Bonoff (From "About Last Night... (きのうの夜は)" O.S.T./1986)

→ 映画の概要(Wikipedia)

ロブ・ロウとデミ・ムーアの話題のシーンで流れていた曲。話題性だけじゃなく、楽曲じたいがすばらしいでき。

話題性にコンテンツの質がともなっていた時代。

12. St. Elmo's Fire (Man In Motion) - John Parr (From "St. Elmo's Fire(セント・エルモス・ファイアー)" O.S.T./1985)

→ 映画の概要(Wikipedia)

David Fosterプロデュースのメロディアスな名作O.S.T.。音楽作品としても抜群のでき。

↓ こんな名曲(Love Theme from St. Elmo's Fire - David Foster)も・・・。

ほかにも、これとか、これとか、これとか、いくらも思いつくけど、とりあえずこんなところで・・・。

-----------------------------------------

映画だけじゃない、CMも音楽にあふれていた時代。

HONDA INTEGRA - ♪ 山下達郎( 30sec×6)

松任谷由実-シンデレラ・エクスプレス(from「日本の恋と、ユーミンと。」)

コカ コーラCM - Yes My Love - by 矢沢永吉 - 1982

さすがコカコーラのCM!

1983-1993 パーラメント CM集

もう少し集めてみました。

本当に音楽も映像もキラキラしてる。

日本中リゾート状態(笑)。でも、しっかりストーリー性も。

資生堂アクエアビューティケイク 1980年前後?

サントリービール『純生』CM 1981(LOVELAND,ISLAND/山下達郎)

この時代ならではのブライトなサウンド&映像。

「ピールは透明な音楽だ。」

↑ 強引すぎるコピーも時代じゃな(笑)

1984-1991 角松敏生CM集

カネボウ CM 1981年 「レディ80 ミニ口紅」 曲 矢野顕子 春咲小紅

CANADA DRY Ginger Ale サンドバギー編 1988

昭和シェル石油 Xカード - ♪ 杏里 「CIRCUIT of RAINBOW」

キリンビール CM (1986年) シーズン・イン・ザ・サン - TUBE

DyDo イオンバランス飲料 SPO-ENE 1989 杉山清貴

サントリー ビール CM 松田聖子 - Sweet Memories カサブランカ&ボクシング編

***************************

昨年の夏、けっこうかかっていたCHOYA「夏梅」のCMソング。

沖縄・石垣島出身の女性デュオユニットやなわらばーの書き下ろし曲「夏空の下」です。

夏梅「夏空の下篇」

涼やかな曲調に透明感ある女性ボーカルが乗るこの曲は、最初聴いたとき、上野洋子が歌った協和発酵 焼酎「かのか」のCMに近いものを感じた。

「かのか」 CM

でも、このユニット、昨年(2020年)の12月31日をもって解散したんだよね。(→ 告知)

このところの世の中の新曲って、タテノリかパワー感で押し切ってくる感じの曲がますます増えている感じがする。

そんななかで、おだやかでほっとする、なつかしい感じのこの曲は新鮮に響いた。

いま、こういう曲を作り出せる才能は減ってきている感じがするので、解散は残念な感じがします。

***************************

同じ使用曲で1980年代と2015年のクリスマスモチーフのCM。約25年の年月。

【山下達郎】JR東海 VS ソフトバンク☆X'mas CM対決!【クリスマス・イブ】

●JR東海 0:06~6:29

とくに0:06~ の深津絵里(1988年)と1:06~ の牧瀬里穂(1989年)の2本。

・余計な小道具(いぬとかキャラとか花火とか)をつかっていない。

・余計なセリフがない。言葉がなくてもストーリーや機微がつたわる。

・コピーとナレーションがびしっと決まってる。

・とにかく雰囲気がある。

●ソフトバンク 6:30~Last 2015年

・セリフ多すぎ。語らないとダメ?

・名曲に効果音かぶせるってど~なの?

'80年代は予算も時間も潤沢だったからって、そういう単純な問題でもないと思う。

'80年代はダンスと音楽の距離感もこんなだった気がする ↓

懐かしのCMサントリービール編vol 2

サンバが先にあってこのBPMに合わせてつくられたといわれる「サントリービール純生」の名CMソング。1981年にオンエア、ALBUM『FOR YOU』(1982)収録。

集団で踊るだけが能じゃないわ・・・(笑)

↑のX'mas CM対決!や↓のコカコーラのCM動画、「あの時代はよかった」的なコメントばかり目立つけど、いまの若い世代ってこういうのみてどう思うんだろう?

■コカコーラのCM特集

***************************

【昭和CM】 今では放送不可な昭和の頑張っているCM

これはいまなら完璧アウトか。

とくに2:00~、かましすぎ(笑)

コメントにある「差別や人権を声高に叫ぶ人達の意見を聞いたら、表現の自由がなくなったという現実」

これはたしかにあるのかも・・・。

いろいろな価値感や表現が寛容さをもって認められるから「ダイバーシティ」なんじゃないの?

*******

あらあら、大問題になっちゃったよ。元D通の有力プロデューサーさん。

ルッキズムはまずいでしょ。個人攻撃にひとしいから。

ブラックユーモアはどんどん規制されて、ルッキズムとかが裏ではびこる世界。

とてもいびつな感じがする。

*******

でもって、こういう味のあるCMもあった。↓

これも、いまじゃジェンダーでアウト?

「サントリー・オールド」CM(90秒)

'90年代以降現在に至るまで、こういう文化で育ってきたいまの50~60歳代の世代は現役(第一線)としてもっともっとたくさんの名作を生み出せるチャンスがあったはず。

でも、時代に流されてか、勝ちパターンに安住してか、キンタロー飴的な安直な内容が時代を追うごとに増えていった。

それを棚に上げて過去の名作にすがるのはなんだか情けない気も。(自分も含めてですが・・・)

1990年までに前の世代が素晴らしい作品をたくさん残してくれて、その恵まれた環境で育ちながら、結局このていたらく??

つくづくいまの50~60歳代の罪(不作為だとしても)は重いと思う今日このごろ。

〔関連記事〕

東京五輪のセレモニーソング ~ 日本の歌うま女子の底力 ~

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 第2次British Invasion ~ 英国のElectro Pop/New Wave系15曲 ~

昨日の夕暮れ、首都高走ってるときにJ-Waveから流れてきたこの曲。

隅田川越しに東京スカイツリーを臨む車窓の景色にはまりまくってた。

最初、女性ヴォーカルの声の質からCocteau Twinsかと思った。

でも質感がちょっと違う。

■ Cocteau Twins - Carolyn's Fingers(1988年)

初期のNew Orderに近い音の広がりやスケール感も感じた。

■ New Order - Your Silent Face(1983年)

んなことで、米国のアーティストの音とはどうしても思えず・・・。

どうにも気になったので先ほど、Web検索してみたらヒットした。

Pale Waves(ペール・ウェーブス)の「Perfume」

→ 情報-1

→ 情報-2

英国マンチェスター出身のインディーロックバンドで、2017年にデビュー・シングル「There's a Honey」をリリースとな。

でもって、この曲は「PALE WAVESが、ニュー・アルバム『Smitten』を9月20日にリリースすることが決定(日本盤の詳細は後日発表予定)。あわせて、アルバムからの1stシングル「Perfume」をリリースし、ミュージック・ビデオも公開した。」とのこと。→ 情報源(激ロック_2024.6.13配信)

うーむ、やっぱり英国か・・・。

しかも本年9月リリース予定のアルバムの先行シングルカット。

このところ洋楽の新譜なんてほとんど聴いてないし、英国のユニットを意識して聴いたのなんて何年ぶりだろう。

ふ-ん、「2019年にはジャパンツアーを慣行(ママ)し東京2公演をソールドアウト」か・・・。

やっぱり聴いてる人は聴いてるんだな。

こういう独特のスケール感をもつ、英国ならではの音がもっと出てくるといいな。

このユニットを「オルタナティヴ」とカテゴライズしてるWeb記事があったけど、かつての「メインストリーム」の音だと思う。

「インディーズ・リリース」=「オルタナティヴ」という安直な発想なのか、はたまた、こういう音はもはや「オルタナティヴ」なのか、そこんとこはよくわからんが、J-Wave聴いてなかったら絶対にたどりついていないユニット。

やっぱりFM聴く時間、増やそうと思います。

---------------------------------

1980年代には、日本盤リリース前に渋谷のCISCOとかで英国盤(けっこう高い)買って聴きあさっていた時期もあったりしたけど、いまや遠い過去のハナシになりました。

■ CISCO本店最後の日

そういえばCocteau Twinsだって、当初は4AD (英国のインディー・レーベル)からのリリースだった。

■ JUNIOR - Mama Used To Say(1981年)

↑ 1980年代前半、英国とは思えないブライトな曲を量産していた「ファンカ・ラティーナ ”funka latina”」ムーヴメント。

ひさびさの政権交代で英国の復活なるか・・・。

↑ んなこともあるので、1980年代前半の「第2次British Invasion」関連記事を引っ張ってきました。

まぁ、聴いてみておくんなまし ↓

-------------------------------

2022/08/27 UP

この記事、けっこうアクセスをいただくので・・・。

すこし追加してみました。

-------------------------------

2021/09/05 UP

久しぶりにエレクトロ・ポップを聴いたので・・・

1980年代前半は英国のElectro Pop/New Wave系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Balletなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」とも呼ばれていました。

これまであまりUPしたことなかったですが、ちょっとメジャー系外し気味に思いつくまま10曲UPしてみます。

(後日コメント入れます。)

しかし、米国の洋楽絶頂期の1980年代前半に、こういうのが英国から飛び込んでくるんだから、やっぱり当時のチャートは面白かったんだと思う。

01.Simple Minds - Alive And Kicking (1985年)

02.The Human League - Open Your Heart(1981年) (2012 Remaster)

03.Visage - Visage (1980年)

04.Soft Cell - Say Hello Wave Goodbye (1981年)

05.Thompson Twins - Lies(1982年)

06.I LEVEL - "give me"(1983年)

07.New Order - Your Silent Face(1983年)

08.Howard Jones - New Song (1984年)

09.A Flock Of Seagulls - Space Age Love Song(1982年)

10.Blancmange - Waves(1982年)

11.China Crisis - Wishful Thinking(1983年)

12.Ultravox - Hymn(1982年)

13.Culture Club - Time (Clock Of The Heart)(1982年)

14.OMD - Souvenir(1981年)

15.ABC - All Of My Heart(1982年)

いまの全米チャートは「Korean Invasion」ともいえる状況かもしれないので、ビジュアル系の全米No.1曲を37年の時を隔てて聴きくらべてみました。

■ Duran Duran - The Reflex (1984年)

→ 往年のファンのコメント

■ BTS - Butter(2021年)

う~む、37年かぁ・・・。

1984年、集団で踊ってないし、しっかり楽器弾いてるし・・・(笑)

----------------------------------

↑ とはべつに(というか重なって)、1980年代前半の英国ではファンカ・ラティーナ ”funka latina” というムーヴメントもありました。

個人的には↑ よりこっちの方がぜんぜん好きなので、後日特集してみます。

01.Modern Romance - Ay Ay Ay Ay Moosey(1980年)

1980

02.UK Players - So Good To Be Alive(1982年)

03.Central Line -- Walking Into Sunshine(1981年)

04.Level 42 -43-(1981年)(1983年のLIVE)

05.Shakatak - Night Birds(1982年)

1980年代前半は、米国のdisco-funkと英国のポップシーンがもっとも接近した時代でもありました。

それにしても、1980~1985年の5年間に、英国だけでこれだけのバリエーションあったとは、やっぱり黄金の時代だったのでは?

↓ こういう名曲もあったし。

■ Genesis - No Reply At All(1981年)

■ Elaine Paige, Barbara Dickson - I Know Him So Well "From CHESS"(1984年)

■ Roxy Music - More Than This(1982年)

■ Phil Collins - Against All Odds(1984年)

■ Princes Diana Elton John Goodbye Englands Rose

↑ 英国におけるPOPSの存在の大きさを実感した名テイク。

隅田川越しに東京スカイツリーを臨む車窓の景色にはまりまくってた。

最初、女性ヴォーカルの声の質からCocteau Twinsかと思った。

でも質感がちょっと違う。

■ Cocteau Twins - Carolyn's Fingers(1988年)

初期のNew Orderに近い音の広がりやスケール感も感じた。

■ New Order - Your Silent Face(1983年)

んなことで、米国のアーティストの音とはどうしても思えず・・・。

どうにも気になったので先ほど、Web検索してみたらヒットした。

Pale Waves(ペール・ウェーブス)の「Perfume」

→ 情報-1

→ 情報-2

英国マンチェスター出身のインディーロックバンドで、2017年にデビュー・シングル「There's a Honey」をリリースとな。

でもって、この曲は「PALE WAVESが、ニュー・アルバム『Smitten』を9月20日にリリースすることが決定(日本盤の詳細は後日発表予定)。あわせて、アルバムからの1stシングル「Perfume」をリリースし、ミュージック・ビデオも公開した。」とのこと。→ 情報源(激ロック_2024.6.13配信)

うーむ、やっぱり英国か・・・。

しかも本年9月リリース予定のアルバムの先行シングルカット。

このところ洋楽の新譜なんてほとんど聴いてないし、英国のユニットを意識して聴いたのなんて何年ぶりだろう。

ふ-ん、「2019年にはジャパンツアーを慣行(ママ)し東京2公演をソールドアウト」か・・・。

やっぱり聴いてる人は聴いてるんだな。

こういう独特のスケール感をもつ、英国ならではの音がもっと出てくるといいな。

このユニットを「オルタナティヴ」とカテゴライズしてるWeb記事があったけど、かつての「メインストリーム」の音だと思う。

「インディーズ・リリース」=「オルタナティヴ」という安直な発想なのか、はたまた、こういう音はもはや「オルタナティヴ」なのか、そこんとこはよくわからんが、J-Wave聴いてなかったら絶対にたどりついていないユニット。

やっぱりFM聴く時間、増やそうと思います。

---------------------------------

1980年代には、日本盤リリース前に渋谷のCISCOとかで英国盤(けっこう高い)買って聴きあさっていた時期もあったりしたけど、いまや遠い過去のハナシになりました。

■ CISCO本店最後の日

そういえばCocteau Twinsだって、当初は4AD (英国のインディー・レーベル)からのリリースだった。

■ JUNIOR - Mama Used To Say(1981年)

↑ 1980年代前半、英国とは思えないブライトな曲を量産していた「ファンカ・ラティーナ ”funka latina”」ムーヴメント。

ひさびさの政権交代で英国の復活なるか・・・。

↑ んなこともあるので、1980年代前半の「第2次British Invasion」関連記事を引っ張ってきました。

まぁ、聴いてみておくんなまし ↓

-------------------------------

2022/08/27 UP

この記事、けっこうアクセスをいただくので・・・。

すこし追加してみました。

-------------------------------

2021/09/05 UP

久しぶりにエレクトロ・ポップを聴いたので・・・

1980年代前半は英国のElectro Pop/New Wave系グループ(ユニット)、The Human League、Culture Club、Eurythmics、Duran Duran、Soft Cell、Spandau Balletなどが米国のチャートを席捲し、「第2次ブリティッシュ・インヴェイジョン(British Invasion)」とも呼ばれていました。

これまであまりUPしたことなかったですが、ちょっとメジャー系外し気味に思いつくまま10曲UPしてみます。

(後日コメント入れます。)

しかし、米国の洋楽絶頂期の1980年代前半に、こういうのが英国から飛び込んでくるんだから、やっぱり当時のチャートは面白かったんだと思う。

01.Simple Minds - Alive And Kicking (1985年)

02.The Human League - Open Your Heart(1981年) (2012 Remaster)

03.Visage - Visage (1980年)

04.Soft Cell - Say Hello Wave Goodbye (1981年)

05.Thompson Twins - Lies(1982年)

06.I LEVEL - "give me"(1983年)

07.New Order - Your Silent Face(1983年)

08.Howard Jones - New Song (1984年)

09.A Flock Of Seagulls - Space Age Love Song(1982年)

10.Blancmange - Waves(1982年)

11.China Crisis - Wishful Thinking(1983年)

12.Ultravox - Hymn(1982年)

13.Culture Club - Time (Clock Of The Heart)(1982年)

14.OMD - Souvenir(1981年)

15.ABC - All Of My Heart(1982年)

いまの全米チャートは「Korean Invasion」ともいえる状況かもしれないので、ビジュアル系の全米No.1曲を37年の時を隔てて聴きくらべてみました。

■ Duran Duran - The Reflex (1984年)

→ 往年のファンのコメント

■ BTS - Butter(2021年)

う~む、37年かぁ・・・。

1984年、集団で踊ってないし、しっかり楽器弾いてるし・・・(笑)

----------------------------------

↑ とはべつに(というか重なって)、1980年代前半の英国ではファンカ・ラティーナ ”funka latina” というムーヴメントもありました。

個人的には↑ よりこっちの方がぜんぜん好きなので、後日特集してみます。

01.Modern Romance - Ay Ay Ay Ay Moosey(1980年)

1980

02.UK Players - So Good To Be Alive(1982年)

03.Central Line -- Walking Into Sunshine(1981年)

04.Level 42 -43-(1981年)(1983年のLIVE)

05.Shakatak - Night Birds(1982年)

1980年代前半は、米国のdisco-funkと英国のポップシーンがもっとも接近した時代でもありました。

それにしても、1980~1985年の5年間に、英国だけでこれだけのバリエーションあったとは、やっぱり黄金の時代だったのでは?

↓ こういう名曲もあったし。

■ Genesis - No Reply At All(1981年)

■ Elaine Paige, Barbara Dickson - I Know Him So Well "From CHESS"(1984年)

■ Roxy Music - More Than This(1982年)

■ Phil Collins - Against All Odds(1984年)

■ Princes Diana Elton John Goodbye Englands Rose

↑ 英国におけるPOPSの存在の大きさを実感した名テイク。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 休符の価値

活動再開なった西野カナの曲をあらためて聴き込んでみたら、抜群に休符のつかい方が巧い。

そこで、何曲かの名曲について「休符」に注目して聴いてみました。

「休符の価値」、やっぱり大きいと思う。

■ 君って - 西野カナ

意識的に含蓄のある”間”をつくりだしていることがわかる。

■ 恋におちて -Fall in love- 小林明子(Covered)

イントロのサビメロ(ピアノソロ)と1:11~の「手をとめた」のあとの”間”を聴き比べると「休符」のもたらす力がわかる。

■ First Love - 宇多田ヒカル

「休符」のつかい方がもっとも巧いシンガーのひとり。

■ This Love - アンジェラ・アキ

アンジェラ・アキの休符のこなしも一級品。

1:06~「ある時から(休符)無口になり」

1:19~「この恋が(休符)引き裂かれそうになった」

■ メディテーション - 松田聖子

0:58~

「もしもあなたが(休符)夜だったら 星座になりたい」

「道に迷った(休符)旅人なら 光をあげたい」

聖子ちゃんの休符はヒーカップが絡んだりしてオリジナリティ抜群。

それに、作曲の上田知華も休符づかいの名手だから・・・。

■ 朧月夜~祈り - 中島美嘉

やっぱり歌の名手は休符の扱いが巧い。

絶妙にゆらぎをのこした休符(というか”間”)。たまらん。

■ One Reason - milet (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)

久しぶりに聴いた「休符」を思いっきり活かした曲。

とくに2:52~。

■ 【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

佐久間彩加ちゃんの歌がキレッキレなのは、繊細な休符のこなしが抜群に巧いこともあるかと。

■ 桜ノ雨 - +α/あるふぁきゅん。【歌ってみた】

ボカロ曲にもしっかり「休符」を活かした曲はある。

1:48~

「大人になれたのかな_教室の窓から桜ノ雨_ふわりてのひら_心に寄せた_」

(_が休符がよく効いているパート)

■ far on the water - Kalafina

梶浦由記さんと歌姫が繰り出す休符は唯一無二。

3:20~「はじめての(休符)うたのように(休符)僕たちは」

完璧なコーラスのなかに散りばめるられる休符が、抜群のキレをもたらす。

■ 栞天野月 feat.YURiCa/花たん

花たんは超ハイトーンビブが決め手のように思われがちだが、休符のつかい方も絶品。

1:41~「かなしい過去を(休符)忘れてしまえば(休符)わたしが消えるような気がした」

歌(花たん)にしても楽曲(天野月)にしても、才気のかたまり。

こういう人たちが、もっともっとメジャーになってもいいと思う。

---------------------------------

2024-01-27 UP

最近の曲を聴くと”疲れる”と感じる人は少なくないのでは?

これは単にノイジーなフレーズやビートの音圧、そしてせわしい4つ打ちによるものだけではないと感じていました。

芥川也寸志先生の『音楽の基礎』(昭和46年初版)を読んでたら、示唆に富んだ文章がありましたのでご紹介します。

-------------------------

真の静寂は、連続性の轟音を聞くのに似て、人間にとっては異常な精神的苦痛をともなうものである。

(略)

真の静寂は、日常生活のなかには存在しないまったく特殊な環境ではあるが、この事実は音楽における無音の意味、あるいは、しだいに弱まりつつ休止へと向う音の、積極的な意味を暗示している。

休止はある場合、最強音にもまさる強烈な効果を発揮する。

われわれがふつう静寂と呼んでいるのは、したがってかすかな音響が存在する音空間を指すわけだが、このような静寂は人の心に安らぎをあたえ、美しさを感じさせる。

音楽はまず、このような静寂を美しいと認めるところから出発するといえよう。

作曲家は自分の書いたある旋律が気にいらないとき、ただちにそれを消し去ってしまうだろう。

書いた音を消し去るということは、とりも直さずふたたび静寂に戻ることであり、その行為は、もとの静寂のほうがより美しいことを、みずから認めた結果にほかならない。

音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれるのであって、音楽の創造とは、静寂の美に対して、音を素材とする新たな美を目指すことのなかにある。

-------------------------

前々から漠然と感じていたのですが、最近の曲は休符がすくなく、音で隙間を埋め尽くしていくような曲調が多い。

その結果として、サウンドの音圧が上がっているのでは・・・。

(ここでいう「休符」とは譜面上の休符ではなく、むしろ静寂や ”間” に近いものです。)

【休符がすくない例】

■ You Spin Me Round - Dead Or Alive (1984年)

POPSを休符の支配から遠ざけた張本人SAW (Stock Aitken Waterman)。

個人的にはいまのPOPシーンは、いまなおこの曲の流れのうえにあると思う。

■ New Jack Swing The Best Collection

休符の世界からさらに離れていった(と思っている)NJS(New Jack Swing)。

跳ねてるようだけど、じつは4つ打ちやタテノリとの親和性が高い。

■ U.S.A. - DA PUMP (2018年)

↓ と聴き比べてみると、この曲がユーロビート(SAW)の流れのうえにあることがわかる。

■ ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) - 荻野目洋子 (1985年)

この曲調でなんと洋楽カバー

ユーロビートには、ヨコノリがまったく乗らないことがわかる(笑)

でもって、この先も「洋楽の歌謡曲化(ベタメロ化)」が進みタテノリ4つ打ち全盛の時代へ・・・。

■ 天体観測 - BUMP OF CHICKEN (2002年)

後の世代に大きな影響を与えたといわれる期を画した曲。

いまもこの系統のバンド・サウンドは腐るほどある。

■ 'Dynamite' - BTS (2020年)

いまでもこのフォーマットは、世界のPOPシーンのメインストリーム。

-------------------------

【休符を活かした例】

■ Lowdown - Boz Scaggs (1976年)

1983年までの洋楽に休符は欠かせないものだった。

休符が創り出す”音のキレ”と”グルーヴ”はウエストコーストミュージックの身上だった。

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

16ビート裏拍(アップビート)+シンコペーション。

休符が思いっきり存在を主張していたフォーマット。

■ Let's Celebrate - Skyy (1981年)

”休符”というか、”音の隙間”と洒落っ気が身上だった往年のBCM(ブラック・コンテンポラリー)。

■ 童謡で比較 裏拍と表拍 ーメリーさんのひつじ編

1970~1980年代前半の音楽好きはほとんど洋楽を聴き込んでいたから、知らず知らずに裏拍(アップビート)&休符の洗礼を受けていた。

これをベースにシティ・ポップが創り出された。

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 (1973年) 【Covered】

荒井由美時代のユーミンの曲はどこか凜とした空気感を帯びている。

これも静寂(休符)のなせるワザか。

■ 水銀燈/Mercury Lamp - 杏里 (1984年)

静寂から立ち上がるインストとボーカル。

そして静寂を活かした”キメ”と"グルーヴ"。

1980年代のシティ・ポップは16ビートシンコペ絡みで、休符のつかい方がすこぶる巧かった。

■ I Need You - 角松敏生(1984年)

休符や”間”の価値を知り尽くしていた角松敏生。

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉 (1982年)

休符が創り出す”オトナの余裕”。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(FictionFunction&Kalafina) (2009年)

休符(静寂)の活かし方が抜群に巧い梶浦由記さん&歌姫&FBMの名テイク。

■ 花降らし - pazi(歌ってみた)

音圧高いけど、絶妙に休符が効いている例。

ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴと変拍子が混在してる。

1980年代では表現することができなかった音世界。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、メジャーシーンに出てこれない。

■ Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (2021年)

”休符の魅力”&”ヴォーカルの力量”を取りもどしたBruno Marsのディレクション。

彼らが世界中の音楽好きから愛される理由がわかる気がする。

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

そこで、何曲かの名曲について「休符」に注目して聴いてみました。

「休符の価値」、やっぱり大きいと思う。

■ 君って - 西野カナ

意識的に含蓄のある”間”をつくりだしていることがわかる。

■ 恋におちて -Fall in love- 小林明子(Covered)

イントロのサビメロ(ピアノソロ)と1:11~の「手をとめた」のあとの”間”を聴き比べると「休符」のもたらす力がわかる。

■ First Love - 宇多田ヒカル

「休符」のつかい方がもっとも巧いシンガーのひとり。

■ This Love - アンジェラ・アキ

アンジェラ・アキの休符のこなしも一級品。

1:06~「ある時から(休符)無口になり」

1:19~「この恋が(休符)引き裂かれそうになった」

■ メディテーション - 松田聖子

0:58~

「もしもあなたが(休符)夜だったら 星座になりたい」

「道に迷った(休符)旅人なら 光をあげたい」

聖子ちゃんの休符はヒーカップが絡んだりしてオリジナリティ抜群。

それに、作曲の上田知華も休符づかいの名手だから・・・。

■ 朧月夜~祈り - 中島美嘉

やっぱり歌の名手は休符の扱いが巧い。

絶妙にゆらぎをのこした休符(というか”間”)。たまらん。

■ One Reason - milet (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)

久しぶりに聴いた「休符」を思いっきり活かした曲。

とくに2:52~。

■ 【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

佐久間彩加ちゃんの歌がキレッキレなのは、繊細な休符のこなしが抜群に巧いこともあるかと。

■ 桜ノ雨 - +α/あるふぁきゅん。【歌ってみた】

ボカロ曲にもしっかり「休符」を活かした曲はある。

1:48~

「大人になれたのかな_教室の窓から桜ノ雨_ふわりてのひら_心に寄せた_」

(_が休符がよく効いているパート)

■ far on the water - Kalafina

梶浦由記さんと歌姫が繰り出す休符は唯一無二。

3:20~「はじめての(休符)うたのように(休符)僕たちは」

完璧なコーラスのなかに散りばめるられる休符が、抜群のキレをもたらす。

■ 栞天野月 feat.YURiCa/花たん

花たんは超ハイトーンビブが決め手のように思われがちだが、休符のつかい方も絶品。

1:41~「かなしい過去を(休符)忘れてしまえば(休符)わたしが消えるような気がした」

歌(花たん)にしても楽曲(天野月)にしても、才気のかたまり。

こういう人たちが、もっともっとメジャーになってもいいと思う。

---------------------------------

2024-01-27 UP

最近の曲を聴くと”疲れる”と感じる人は少なくないのでは?

これは単にノイジーなフレーズやビートの音圧、そしてせわしい4つ打ちによるものだけではないと感じていました。

芥川也寸志先生の『音楽の基礎』(昭和46年初版)を読んでたら、示唆に富んだ文章がありましたのでご紹介します。

-------------------------

真の静寂は、連続性の轟音を聞くのに似て、人間にとっては異常な精神的苦痛をともなうものである。

(略)

真の静寂は、日常生活のなかには存在しないまったく特殊な環境ではあるが、この事実は音楽における無音の意味、あるいは、しだいに弱まりつつ休止へと向う音の、積極的な意味を暗示している。

休止はある場合、最強音にもまさる強烈な効果を発揮する。

われわれがふつう静寂と呼んでいるのは、したがってかすかな音響が存在する音空間を指すわけだが、このような静寂は人の心に安らぎをあたえ、美しさを感じさせる。

音楽はまず、このような静寂を美しいと認めるところから出発するといえよう。

作曲家は自分の書いたある旋律が気にいらないとき、ただちにそれを消し去ってしまうだろう。

書いた音を消し去るということは、とりも直さずふたたび静寂に戻ることであり、その行為は、もとの静寂のほうがより美しいことを、みずから認めた結果にほかならない。

音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれるのであって、音楽の創造とは、静寂の美に対して、音を素材とする新たな美を目指すことのなかにある。

-------------------------

前々から漠然と感じていたのですが、最近の曲は休符がすくなく、音で隙間を埋め尽くしていくような曲調が多い。

その結果として、サウンドの音圧が上がっているのでは・・・。

(ここでいう「休符」とは譜面上の休符ではなく、むしろ静寂や ”間” に近いものです。)

【休符がすくない例】

■ You Spin Me Round - Dead Or Alive (1984年)

POPSを休符の支配から遠ざけた張本人SAW (Stock Aitken Waterman)。

個人的にはいまのPOPシーンは、いまなおこの曲の流れのうえにあると思う。

■ New Jack Swing The Best Collection

休符の世界からさらに離れていった(と思っている)NJS(New Jack Swing)。

跳ねてるようだけど、じつは4つ打ちやタテノリとの親和性が高い。

■ U.S.A. - DA PUMP (2018年)

↓ と聴き比べてみると、この曲がユーロビート(SAW)の流れのうえにあることがわかる。

■ ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) - 荻野目洋子 (1985年)

この曲調でなんと洋楽カバー

ユーロビートには、ヨコノリがまったく乗らないことがわかる(笑)

でもって、この先も「洋楽の歌謡曲化(ベタメロ化)」が進みタテノリ4つ打ち全盛の時代へ・・・。

■ 天体観測 - BUMP OF CHICKEN (2002年)

後の世代に大きな影響を与えたといわれる期を画した曲。

いまもこの系統のバンド・サウンドは腐るほどある。

■ 'Dynamite' - BTS (2020年)

いまでもこのフォーマットは、世界のPOPシーンのメインストリーム。

-------------------------

【休符を活かした例】

■ Lowdown - Boz Scaggs (1976年)

1983年までの洋楽に休符は欠かせないものだった。

休符が創り出す”音のキレ”と”グルーヴ”はウエストコーストミュージックの身上だった。

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

16ビート裏拍(アップビート)+シンコペーション。

休符が思いっきり存在を主張していたフォーマット。

■ Let's Celebrate - Skyy (1981年)

”休符”というか、”音の隙間”と洒落っ気が身上だった往年のBCM(ブラック・コンテンポラリー)。

■ 童謡で比較 裏拍と表拍 ーメリーさんのひつじ編

1970~1980年代前半の音楽好きはほとんど洋楽を聴き込んでいたから、知らず知らずに裏拍(アップビート)&休符の洗礼を受けていた。

これをベースにシティ・ポップが創り出された。

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 (1973年) 【Covered】

荒井由美時代のユーミンの曲はどこか凜とした空気感を帯びている。

これも静寂(休符)のなせるワザか。

■ 水銀燈/Mercury Lamp - 杏里 (1984年)

静寂から立ち上がるインストとボーカル。

そして静寂を活かした”キメ”と"グルーヴ"。

1980年代のシティ・ポップは16ビートシンコペ絡みで、休符のつかい方がすこぶる巧かった。

■ I Need You - 角松敏生(1984年)

休符や”間”の価値を知り尽くしていた角松敏生。

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉 (1982年)

休符が創り出す”オトナの余裕”。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(FictionFunction&Kalafina) (2009年)

休符(静寂)の活かし方が抜群に巧い梶浦由記さん&歌姫&FBMの名テイク。

■ 花降らし - pazi(歌ってみた)

音圧高いけど、絶妙に休符が効いている例。

ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴと変拍子が混在してる。

1980年代では表現することができなかった音世界。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、メジャーシーンに出てこれない。

■ Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (2021年)

”休符の魅力”&”ヴォーカルの力量”を取りもどしたBruno Marsのディレクション。

彼らが世界中の音楽好きから愛される理由がわかる気がする。

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(前編)

2021/01/10 UP

本日放送の #80「よくわかるペンタトニック講習会」、面白かった。

ペンタトニック(スケール)とは、C音トニックの場合「ドレミファソラシ(CDEFGAB)」の内から4度「ファ(F)」と7度「シ(B)」を抜いた「ドレミソラ(CDEGA)」のみでつくられるスケール。

5音のみで構成されるので「5音音階」とも。4度(ヨ)と7度(ナ)を抜くので「ヨナ抜き音階」とも。

親しみやすく平易なスケールで、日本に限らず世界各地の民謡や童謡に使われているもの。

(「ド」がトニックだとメジャーペンタ、「ラ」がトニックだとマイナーペンタ。)

これに対して西洋音楽は「7音音階」で、ポピュラー系ではセブンスコードが代表格。

響きが複雑になり、とくにメジャー・セブンスをベースにし、Sus4コード、エー・マイナー・メジャー・セブンス(クリシェ)などを加えるとシティポップ的なお洒落感が出るといわれている。

(だからペンタのイメージ的な対極はメジャー・セブンスだと思う。)

→ 「ヨナ抜き音階とは?」

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【COVER】 ← 典型的な初期ユーミン曲(セブンス)

→ コード

■ 春よ、来い - 松任谷由実 ← ヨナ抜き音階(=ペンタ)?

→ コード

「春よ、来い」をはじめて聴いたとき強い違和感を感じた。

その一方で、ユーミンはこの曲で新たなファン層を掴んだといわれる。

その理由がわかる気がする。

〔 演歌じゃない演歌? 〕

■ 千曲川 - 五木ひろし

3拍子のペンタ。

ものすごいスケール感だけど、歌のうまさがシビアに問われそう。

やっぱりこれ演歌じゃないわ(笑)

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

それと、若手ペンタトニッカー(笑)

たしかに2015年以降、ペンタトニッカーが増殖している感じがする。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

↑ こんなイメージがある。

世界的にみても1980年代中盤からは、王道進行(=J-POP 進行)やユーロビート進行の曲がやたらに増えた気がする。

ブレイクビーツや4つ打ちリズムはこれらのスケール(コード)と相性がいいから・・・。

だから、ペンタや王道進行、ユーロビート進行の氾濫に食傷した人たちが、国籍を問わず(メジャー)セブンスの宝庫「シティポップ」になだれ込んだのでは?

それと ↓ に書いた、このところの「コード進行ブーム」?も、ペンタからのエスケープ志向のあらわれでは?

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

にしても、マキタスポーツ氏のコメント、あいかわらず鋭い。

--------------------------------

2020/12/27 UP

本日も「ザ・カセットテープ・ミュージック」視てみました。

番組後半でマキタスポーツ氏が「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)を「勾玉進行」と称してスージー鈴木氏とJamってた。

いろいろ出てきたけど、やっぱり原曲(↓)がベストかな(笑)

Grover Washington Jr. - Just the Two of Us (feat. Bill Withers) (Official Audio)

※ はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

コード進行、たしかに大きなポイントだと思う。とくに循環コード。

いろいろあります。

Chord 1 スリーコード C F G

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am

Chord 3 小室哲哉進行 Am F G C

Chord 4 小室哲哉進行(マイナー編) Am Dm G Am

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am

Chord 7 イチロクニーゴー C Am Dm G7

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C F G

(出所:「コード進行に注目した J-POP 音楽の可視化」芸術科学会論文誌 Vol. 15, No. 4, pp. 177-184 (2016) 上原美咲 伊藤貴之 高塚正浩)→ こちら(PDF)

※ 孫引きでした。原典はおそらく→ こちら(コード進行マスター)。← 凄いサイトです。

たとえば・・・

■ 小室進行100曲メドレー作ってみた。 【同じコード進行の曲】

Am F G Cの循環コード。

カノン進行とSAW(未練)進行(F G(7) Em Am)の中間的なイメージかな。

日本人の情感に心地よく訴える進行だと思う。

たしかにオフコースは小室進行あった。

■ カノン進行が使われているJ-POP30曲メドレー

3:47~ クリスマス・イブ

5:06~ 糸

↑ この2曲がカノンコードとり入れてるのはけっこう有名な話だけど、ほかにもいろいろあるわな。

クリスマス・イブのコード → (こちら)

Original KeyはAだけど、Cに移調すると途中のコーラスパートで見事なカノンコード

C G Am(7) Em(7) F C F(Dm7) G

がでてくる。

■ 山下達郎 - クリスマスイブ

1:56~のコーラス。

他の曲もOriginal KeyがCでないものがほとんどだけど、Cに移調(べつにCじゃなくてもいいが)してテンションや分数コード外し、BPM揃えて放り込むと無限ループが成立!

コード進行に著作権はない(と思う)から、この戦略はたしかに使えるかも・・・。

これからまだまだ増えていくのでは?

〔 追記 〕

たしかに「カノン進行は禁断の果実」かも・・・。(→ 元ネタ 「『カノン進行は禁断の果実』の嘘」)

■ 愛は勝つ

・カノン進行を使うと一発屋になりやすい。

・カノン進行を使った曲が、そのミュージシャンの代表曲になりやすい。

↑ どちらが正解かわからないけど、それだけの大きなパワーをもつコード進行なんだと思います。

■ 守ってあげたい - 松任谷由実

→ コード

So you don't have to worry worry 守っ てあ げた い

C G Am C F C Dm Gsus4 G

あなた を 苦し める 全て のこ とから

C G Am C F C Dm

↑ サビにしっかりカノンがいる。

■ However - GLAY

↑ これもサビの一部カノン進行?

カノン進行は、コード8個も使った強力な(縛りの強い)進行。

人はどんなに才能があっても一定のメロディパターンに頼りがちなりで、2曲目のカノン曲はどうしても「二匹目のドジョウ」になりやすく、だから「禁断の果実」とか「悪魔の作曲法」などと呼ばれるのだと思う。

〔 さらに追記 〕

「シティポップ進行」もぜったいある筈と思ったら、やっばりあった。

(すんません、トーシロなんでぜんぜん知らなかった(笑))

トゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行。

Dm7 G7sus4 Cmaj7 Am7の(循環)コード進行。

やっぱり、メジャーセブンス系のドミナントモーション絡みか・・・。

このリリース、お洒落だもんね(笑)

「イチロクニーゴー」と「トゥ・ファイブ・ワン・シックス」の関係について、即席でおべんきょしました。→ (コード進行 ケーデンスと循環コード、トゥーファイブ)

代理コードをつかったドミナントモーションがポイントなのか・・・。(→ 代理コード)

でも、結局はどれだけテンションかけて、どうやってトニックにリリース(解決)するかがキモでは?

それと、バックドアドミナント進行。これはぜったいあると思う。↓ むずかしすぎて理論はよくわからんけど、裏口入学(笑)

■ I LOVE... - Official髭男dism [Official Live Video]

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行

・Just the Two of Us進行

・サブドミナントマイナー

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

シティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。(→ コード進行の解説)

--------------------------------

2020/12/21 UP

さっきまで視てた(途中からだけど)BS12 トゥエルビの「ザ・カセットテープ・ミュージック」(第64回「ディスコ/ダンスミュージック特集」)、すごく面白かった。

スージー鈴木氏(音楽評論家)の知識もそうだけど、マキタスポーツ氏の蘊蓄がさりげに凄い。

どうしてディスコ・ミュージックが1990年に向けてあれだけ変わっていったのか、思いあたることがいくつもあって目からウロコ状態。

マキタスポーツ氏が「またやりたい。」っていってたので、期待して待ってます。

「おうちで踊ろう!」(笑)

--------------------------------------

具体的にいきます。(★は番組で紹介してた曲)

〔変化前/1970年代後半~1980年代前半〕

■ The Hustle - Van McCoy and the Soul City Symphony(1975)

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn(1978)

■ The Soul Train Dancers 1980 (ConFunkShun - Got To Be Enough)

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

しょっぱなのフィルインがかったドラムスの入り方、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ On The Beat - B.B. & Q. Band(1981)

■ Never Too Much - Luther Vandross(1981)

ドラムスとベースの振る舞い、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ "43" - Level 42, Live Bochum 1983

英国ファンカ・ラティーナ[funka latina]のグルーヴ!

ばりばりのチョッパー・ベース。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1983)

San FranciscoのHi-NRG(ハイエナジー)レーベル、Moby Dickからのリリース。

↓ 変化後の「ユーロビート」系と聴きくらべると、「ハイエナジー」との質感の違いがよくわかる。

★ Private Eyes - Daryl Hall & John Oates (1981)

↑マキタスポーツ氏が「でも、これ(Private Eyes)、4つ打ちなんですよ、ほら」と言っていた。

このあたりまでの曲はアップビート(裏拍)か、4つ打ちでも1拍、3拍クローズの「裏打ち」だったと思う。

それにシンコペやリフがふつうに入って、グルーヴが乗っていた。

■ Holiday Rap - Madonna vs MC Miker G and DJ Sven

Madonna + Rapだけど変化前だと思う。

だから、邦楽でもこんなことができた。

★ ソウルこれっきりですか - マイナー・チューニング・バンド(1976)

う~ん、オサレですねぇ(笑) これオリコン2位までいった。

それに、ドリフだって・・・。

★ ドリフの早口ことば - ザ・ドリフターズ(1981)

ドリフ視ながら、お子様たちがR&Bのリズムを叩き込まれてる(笑)

〔変化中/1980年代中盤〕

■ Break Me Into Little Pieces - HOT GOSSIP (Extended Mix)(1984)

個人的にはハイエナジー(Hi-NRG)からユーロビート(Eurobeat)への過渡期を画した曲だと思う。

■ Color My Love - Fun Fun(1984)

これって、ハイエナジー(Hi-NRG)じゃないよね・・・。

■ A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing) - Romeo Void(1984)

これまでとは明らかに違うビート。個人的にはリバーブ聴いたリズムやメロ嫌いじゃなかったけど。

この頃はまだ、エレクトロポップやニューロマンティックスの流れか? と思っていた。

★ Tarzan Boy - Baltimora(1985)

なんなんだろう、このリズム・・・。跳ねてそうで跳ねてないし。

★ Breakout - Swing Out Sister(1986)

ぜったい変わってきてるよね。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1987)

メロはまだわかるとしても、リズムが・・・。

〔変化後/1986年~〕

■ Venus - Bananarama(1986)

★ Together Forever - Rick Astley(1987)

★ Toy Boy - Sinitta(1988)

★ Turn It Into Love - Kylie Minogue(1988)

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)、大活躍!

パッパカ、パッパカという馬乗りビート(4つ打ち表拍だと思う)とベタメロディ。

ジュリアナサウンドの完成です(笑)

それに、どんどん歌謡曲に近くなってきている。

ほらね、この F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、↑ でJ-POP 進行(王道進行) / Chord 2って呼ばれてるじゃん。

(「J-POP 進行」というより、むしろ「歌謡曲進行」だと思うが。)

■ 愛が止まらない - WINK(1988)

■ Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA(1979)

でね、洋楽でいうと何に近いかっていうと、じつは1970年代のミュンヘンサウンドなのよね~。

ABBAとか、Arabesqueとか、Boney Mとか・・・。

だから日本で人気が出て当然か・・・。

実際、日本ではハイエナジー(Hi-NRG)よりもユーロビート(Eurobeat)の方がブレークしたと思う。

マキタスポーツ氏が「未練進行」と指摘してたけど、F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、どれ聴いても同じ感。

で、この頃からメジャー系の洋楽はほとんど聴かなくなった。

欧米ではその後”SAWサウンド”は下火になったけど、日本ではパラパラや小室サウンドが継承していまなお残っている。

4つ打ち表拍とベタメロディは、もともと日本人の大好物だから当然か・・・。

ある種の先祖返りともいえるかも・・・。

そうなると、シティポップ(四和音(セブンス・コード)系/裏拍)が一世を風靡した1970年代後半~1980年代前半は、日本人にとっては異質な時代で、4つ打ち表拍とベタメロディが闊歩するいまの状況が本来の姿なのかもしれぬ・・・。

■ Last Summer Whisper - 杏里 / 角松敏生作曲(1982) ※典型的なシティポップ

↑ の「Turn It Into Love」と聴き比べて、どっちが洋楽って・・・(笑)

--------------------------------------

関ジャムでも指摘していたけど、このところコード進行解説ブーム?

たとえば、「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)

■ Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.(1981)

■ 愛を伝えたいだとか - あいみょん

リズム進行は似ていても、音の質感がぜんぜん違う。

たしかにこういう聴き比べも面白いかも。

→ ■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)へつづく。

本日放送の #80「よくわかるペンタトニック講習会」、面白かった。

ペンタトニック(スケール)とは、C音トニックの場合「ドレミファソラシ(CDEFGAB)」の内から4度「ファ(F)」と7度「シ(B)」を抜いた「ドレミソラ(CDEGA)」のみでつくられるスケール。

5音のみで構成されるので「5音音階」とも。4度(ヨ)と7度(ナ)を抜くので「ヨナ抜き音階」とも。

親しみやすく平易なスケールで、日本に限らず世界各地の民謡や童謡に使われているもの。

(「ド」がトニックだとメジャーペンタ、「ラ」がトニックだとマイナーペンタ。)

これに対して西洋音楽は「7音音階」で、ポピュラー系ではセブンスコードが代表格。

響きが複雑になり、とくにメジャー・セブンスをベースにし、Sus4コード、エー・マイナー・メジャー・セブンス(クリシェ)などを加えるとシティポップ的なお洒落感が出るといわれている。

(だからペンタのイメージ的な対極はメジャー・セブンスだと思う。)

→ 「ヨナ抜き音階とは?」

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【COVER】 ← 典型的な初期ユーミン曲(セブンス)

→ コード

■ 春よ、来い - 松任谷由実 ← ヨナ抜き音階(=ペンタ)?

→ コード

「春よ、来い」をはじめて聴いたとき強い違和感を感じた。

その一方で、ユーミンはこの曲で新たなファン層を掴んだといわれる。

その理由がわかる気がする。

〔 演歌じゃない演歌? 〕

■ 千曲川 - 五木ひろし

3拍子のペンタ。

ものすごいスケール感だけど、歌のうまさがシビアに問われそう。

やっぱりこれ演歌じゃないわ(笑)

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

それと、若手ペンタトニッカー(笑)

たしかに2015年以降、ペンタトニッカーが増殖している感じがする。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

↑ こんなイメージがある。

世界的にみても1980年代中盤からは、王道進行(=J-POP 進行)やユーロビート進行の曲がやたらに増えた気がする。

ブレイクビーツや4つ打ちリズムはこれらのスケール(コード)と相性がいいから・・・。

だから、ペンタや王道進行、ユーロビート進行の氾濫に食傷した人たちが、国籍を問わず(メジャー)セブンスの宝庫「シティポップ」になだれ込んだのでは?

それと ↓ に書いた、このところの「コード進行ブーム」?も、ペンタからのエスケープ志向のあらわれでは?

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

にしても、マキタスポーツ氏のコメント、あいかわらず鋭い。

--------------------------------

2020/12/27 UP

本日も「ザ・カセットテープ・ミュージック」視てみました。

番組後半でマキタスポーツ氏が「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)を「勾玉進行」と称してスージー鈴木氏とJamってた。

いろいろ出てきたけど、やっぱり原曲(↓)がベストかな(笑)

Grover Washington Jr. - Just the Two of Us (feat. Bill Withers) (Official Audio)

※ はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

コード進行、たしかに大きなポイントだと思う。とくに循環コード。

いろいろあります。

Chord 1 スリーコード C F G

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am

Chord 3 小室哲哉進行 Am F G C

Chord 4 小室哲哉進行(マイナー編) Am Dm G Am

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am

Chord 7 イチロクニーゴー C Am Dm G7

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C F G

(出所:「コード進行に注目した J-POP 音楽の可視化」芸術科学会論文誌 Vol. 15, No. 4, pp. 177-184 (2016) 上原美咲 伊藤貴之 高塚正浩)→ こちら(PDF)

※ 孫引きでした。原典はおそらく→ こちら(コード進行マスター)。← 凄いサイトです。

たとえば・・・

■ 小室進行100曲メドレー作ってみた。 【同じコード進行の曲】

Am F G Cの循環コード。

カノン進行とSAW(未練)進行(F G(7) Em Am)の中間的なイメージかな。

日本人の情感に心地よく訴える進行だと思う。

たしかにオフコースは小室進行あった。

■ カノン進行が使われているJ-POP30曲メドレー

3:47~ クリスマス・イブ

5:06~ 糸

↑ この2曲がカノンコードとり入れてるのはけっこう有名な話だけど、ほかにもいろいろあるわな。

クリスマス・イブのコード → (こちら)

Original KeyはAだけど、Cに移調すると途中のコーラスパートで見事なカノンコード

C G Am(7) Em(7) F C F(Dm7) G

がでてくる。

■ 山下達郎 - クリスマスイブ

1:56~のコーラス。

他の曲もOriginal KeyがCでないものがほとんどだけど、Cに移調(べつにCじゃなくてもいいが)してテンションや分数コード外し、BPM揃えて放り込むと無限ループが成立!

コード進行に著作権はない(と思う)から、この戦略はたしかに使えるかも・・・。

これからまだまだ増えていくのでは?

〔 追記 〕

たしかに「カノン進行は禁断の果実」かも・・・。(→ 元ネタ 「『カノン進行は禁断の果実』の嘘」)

■ 愛は勝つ

・カノン進行を使うと一発屋になりやすい。

・カノン進行を使った曲が、そのミュージシャンの代表曲になりやすい。

↑ どちらが正解かわからないけど、それだけの大きなパワーをもつコード進行なんだと思います。

■ 守ってあげたい - 松任谷由実

→ コード

So you don't have to worry worry 守っ てあ げた い

C G Am C F C Dm Gsus4 G

あなた を 苦し める 全て のこ とから

C G Am C F C Dm

↑ サビにしっかりカノンがいる。

■ However - GLAY

↑ これもサビの一部カノン進行?

カノン進行は、コード8個も使った強力な(縛りの強い)進行。

人はどんなに才能があっても一定のメロディパターンに頼りがちなりで、2曲目のカノン曲はどうしても「二匹目のドジョウ」になりやすく、だから「禁断の果実」とか「悪魔の作曲法」などと呼ばれるのだと思う。

〔 さらに追記 〕

「シティポップ進行」もぜったいある筈と思ったら、やっばりあった。

(すんません、トーシロなんでぜんぜん知らなかった(笑))

トゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行。

Dm7 G7sus4 Cmaj7 Am7の(循環)コード進行。

やっぱり、メジャーセブンス系のドミナントモーション絡みか・・・。

このリリース、お洒落だもんね(笑)

「イチロクニーゴー」と「トゥ・ファイブ・ワン・シックス」の関係について、即席でおべんきょしました。→ (コード進行 ケーデンスと循環コード、トゥーファイブ)

代理コードをつかったドミナントモーションがポイントなのか・・・。(→ 代理コード)

でも、結局はどれだけテンションかけて、どうやってトニックにリリース(解決)するかがキモでは?

それと、バックドアドミナント進行。これはぜったいあると思う。↓ むずかしすぎて理論はよくわからんけど、裏口入学(笑)

■ I LOVE... - Official髭男dism [Official Live Video]

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行

・Just the Two of Us進行

・サブドミナントマイナー

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

シティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。(→ コード進行の解説)

--------------------------------

2020/12/21 UP

さっきまで視てた(途中からだけど)BS12 トゥエルビの「ザ・カセットテープ・ミュージック」(第64回「ディスコ/ダンスミュージック特集」)、すごく面白かった。

スージー鈴木氏(音楽評論家)の知識もそうだけど、マキタスポーツ氏の蘊蓄がさりげに凄い。

どうしてディスコ・ミュージックが1990年に向けてあれだけ変わっていったのか、思いあたることがいくつもあって目からウロコ状態。

マキタスポーツ氏が「またやりたい。」っていってたので、期待して待ってます。

「おうちで踊ろう!」(笑)

--------------------------------------

具体的にいきます。(★は番組で紹介してた曲)

〔変化前/1970年代後半~1980年代前半〕

■ The Hustle - Van McCoy and the Soul City Symphony(1975)

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn(1978)

■ The Soul Train Dancers 1980 (ConFunkShun - Got To Be Enough)

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

しょっぱなのフィルインがかったドラムスの入り方、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ On The Beat - B.B. & Q. Band(1981)

■ Never Too Much - Luther Vandross(1981)

ドラムスとベースの振る舞い、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ "43" - Level 42, Live Bochum 1983

英国ファンカ・ラティーナ[funka latina]のグルーヴ!

ばりばりのチョッパー・ベース。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1983)

San FranciscoのHi-NRG(ハイエナジー)レーベル、Moby Dickからのリリース。

↓ 変化後の「ユーロビート」系と聴きくらべると、「ハイエナジー」との質感の違いがよくわかる。

★ Private Eyes - Daryl Hall & John Oates (1981)

↑マキタスポーツ氏が「でも、これ(Private Eyes)、4つ打ちなんですよ、ほら」と言っていた。

このあたりまでの曲はアップビート(裏拍)か、4つ打ちでも1拍、3拍クローズの「裏打ち」だったと思う。

それにシンコペやリフがふつうに入って、グルーヴが乗っていた。

■ Holiday Rap - Madonna vs MC Miker G and DJ Sven

Madonna + Rapだけど変化前だと思う。

だから、邦楽でもこんなことができた。

★ ソウルこれっきりですか - マイナー・チューニング・バンド(1976)

う~ん、オサレですねぇ(笑) これオリコン2位までいった。

それに、ドリフだって・・・。

★ ドリフの早口ことば - ザ・ドリフターズ(1981)

ドリフ視ながら、お子様たちがR&Bのリズムを叩き込まれてる(笑)

〔変化中/1980年代中盤〕

■ Break Me Into Little Pieces - HOT GOSSIP (Extended Mix)(1984)

個人的にはハイエナジー(Hi-NRG)からユーロビート(Eurobeat)への過渡期を画した曲だと思う。

■ Color My Love - Fun Fun(1984)

これって、ハイエナジー(Hi-NRG)じゃないよね・・・。

■ A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing) - Romeo Void(1984)

これまでとは明らかに違うビート。個人的にはリバーブ聴いたリズムやメロ嫌いじゃなかったけど。

この頃はまだ、エレクトロポップやニューロマンティックスの流れか? と思っていた。

★ Tarzan Boy - Baltimora(1985)

なんなんだろう、このリズム・・・。跳ねてそうで跳ねてないし。

★ Breakout - Swing Out Sister(1986)

ぜったい変わってきてるよね。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1987)

メロはまだわかるとしても、リズムが・・・。

〔変化後/1986年~〕

■ Venus - Bananarama(1986)

★ Together Forever - Rick Astley(1987)

★ Toy Boy - Sinitta(1988)

★ Turn It Into Love - Kylie Minogue(1988)

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)、大活躍!

パッパカ、パッパカという馬乗りビート(4つ打ち表拍だと思う)とベタメロディ。

ジュリアナサウンドの完成です(笑)

それに、どんどん歌謡曲に近くなってきている。

ほらね、この F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、↑ でJ-POP 進行(王道進行) / Chord 2って呼ばれてるじゃん。

(「J-POP 進行」というより、むしろ「歌謡曲進行」だと思うが。)

■ 愛が止まらない - WINK(1988)

■ Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA(1979)

でね、洋楽でいうと何に近いかっていうと、じつは1970年代のミュンヘンサウンドなのよね~。

ABBAとか、Arabesqueとか、Boney Mとか・・・。

だから日本で人気が出て当然か・・・。

実際、日本ではハイエナジー(Hi-NRG)よりもユーロビート(Eurobeat)の方がブレークしたと思う。

マキタスポーツ氏が「未練進行」と指摘してたけど、F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、どれ聴いても同じ感。

で、この頃からメジャー系の洋楽はほとんど聴かなくなった。

欧米ではその後”SAWサウンド”は下火になったけど、日本ではパラパラや小室サウンドが継承していまなお残っている。

4つ打ち表拍とベタメロディは、もともと日本人の大好物だから当然か・・・。

ある種の先祖返りともいえるかも・・・。

そうなると、シティポップ(四和音(セブンス・コード)系/裏拍)が一世を風靡した1970年代後半~1980年代前半は、日本人にとっては異質な時代で、4つ打ち表拍とベタメロディが闊歩するいまの状況が本来の姿なのかもしれぬ・・・。

■ Last Summer Whisper - 杏里 / 角松敏生作曲(1982) ※典型的なシティポップ

↑ の「Turn It Into Love」と聴き比べて、どっちが洋楽って・・・(笑)

--------------------------------------

関ジャムでも指摘していたけど、このところコード進行解説ブーム?

たとえば、「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)

■ Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.(1981)

■ 愛を伝えたいだとか - あいみょん

リズム進行は似ていても、音の質感がぜんぜん違う。

たしかにこういう聴き比べも面白いかも。

→ ■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)へつづく。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(前編)から。

なぜかアクセスが増えているので、リンクつなぎなおしてリニューアルUPしました。

(字数制限にかかったので2つに分割しました。)

追記を繰り返して、とりとめのない記事になってるけど、筆者のいいたいことはかなり盛り込んでいると思う。

この番組、復活してますわね。↓

公式Web

NHKの「SONGS」、ほんとうにマキタスポーツ&スージー鈴木の司会でまわしてほしい。

■ Ride On Time - 山下 達郎

「いい音しか残れない」(日立マクセルUD)

↑ 至言だと思う。

---------------------------------

2021/09/20 UP

昨日、第1回目の再放送を流してました。

テーマは初期のサザン。

2人のやりとりがキレっキレで、めちゃくちゃ面白い。

第1回目から「はっぴいえんど中心史観」に異論を唱えてる(笑)

個人的には第1回目からすべて再放送してほしい。

記念すべき1曲目

■ C調言葉にご用心 - サザンオールスターズ

ラストにjfn 「memories&discoveries」で放送決定と出てましたが、どうなのかな?

--------------------------------

2021/09/12 UP

なんと、今回で最終回だそうです。

こんな面白い音楽番組、ほかになかったのに超残念。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

↑ こういう曲のコード進行の凄さをきっちり解説してくれた。

他の音楽番組ではできない展開だった。

このところ再放送の回もけっこうあったし、やっぱりネタ切れか?

これだけ濃密なコンテンツ、ほんとに構成するのたいへんだったと思う。

→「ザ・カセットテープ・ミュージック」惜しまれる閉店

↑ 閉店を惜しむコメント多数。

じっくりネタを仕込んで、またリターンしてほしいです。

まずは特番でもいいから、たまに復活してほしい。

関係者のみなさま、ありがとうございました。

--------------------------------

2021/08/10 UP

Ride On Time カバー特集(ザ・カセットテープ・ミュージック)

個人的には「シティ・ポップ」の文脈で、五輪開会式でかけてほしかった曲のひとつ。

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でカバーの特集してたので、ちょっと書いてみました。

〔 〕内はマキタスポーツ氏によるネーミングです。

■ 〔原曲〕山下 達郎Vers.

達郎の名曲は達郎のヴォーカルと完璧に一体化してるので、カバーはむずかしい、と思うでしょ。

でも、

〔無思想カバー〕May J. Vers.

■ May J. / RIDE ON TIME

May J. って声質いいし、テクもあるのになぜかなんとなく迫ってくるものがよわい気がする。

でも、よくこの難曲にトライしたと思う。

予想以上の仕上がりでびっくり。(May J.だと思わなかった。一瞬、杏里かと思った。)

達郎の濃密な作家性&思想性から、曲だけを切り離して届けてくれる存在と。

「Cover Eats」とは、マキタスポーツ氏、巧すぎる表現。

〔多様性カバー〕UNCHAIN Vers.

■ UNCHAIN - RIDE ON TIME

原曲の思想性をBAND SOUNDというかたちで再解釈、の意思が感じられるという。

大箱じゃなくて、LIVE HOUSE向けの仕様にしたもの、といっていたが、たしかにそんな感じがする。

メジャーじゃないけど、なかなかいいです。Charを思い起こした。

〔乗っ取り型カバー〕松崎しげる Vers.

■ RIDE ON TIME 松崎しげる

このテイクは凄い。

完全に松崎しげるのものにしている。

「達郎さんよりRide Onしてる」(マキタスポーツ氏)って、ほんとにそうかもしれぬ。

実力あるわ、この人。

それにしても、マキタスポーツ氏&スージー鈴木氏の感性&蘊蓄&音楽への愛情度おそるべし!

個人的には、五輪の音楽仕切ってほしかったわ。まじで。

--------------------------------

2021/07/31 UP

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でひさびさに聴いた。

ちょーなつかし!

■ サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい Time Machine Ni Onegai(1974年)

そういえば、この頃ってこういうのもあった。↓

■ フィンガー5/個人授業(1973年)

小学校の教室でみんなで踊ってたけど、いま聴いても曲のレベル異様に高いと思う。

ちょうど担任が、お美しいお姉たま先生だったですな・・・。リアルすぎた(笑)

↑ こういう突き抜けた曲がやたら聴きたくなる今日このごろ・・・。

--------------------------------

2021/07/19 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

■ 綺麗ア・ラ・モード - 中川翔子

これ名曲。松本隆&筒美京平ペアの最後の作品です。(2008年)

→コード

イントロのピアノのフレーズからしてただものじゃない。

つづいてヴォーカル・インをがっちり支える華麗なクリシェ。

そして、マキタスポーツ氏が指摘していた、

Bメロからのサビ 0:45~「優しく髪にふれる 綺麗のア・ラ・モードね Ah~」

Fm7 G#/A# Am7-5 G# A#/G# Gm7-5~

オンコードとハーフディミニッシュが効き過ぎで、異様な高揚感(笑)

↑ のパーツ以外はわりとシンプルなコード使っていて、ところどころで小ワザをかます職人ワザ。

↓ の複雑系コード駆使しながら聴きやすいメロを紡ぎ出すユーミンとは対照的なアプローチだと思うが、どちらもやっぱりグレートすぎる。

--------------------------------

2021/06/07 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

タイトルは「ずっと80年代でいいのに・・・」(笑)

これは抜群に面白かった。

次回はマキタスポーツ氏の曲編も視たい。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

作曲:松任谷由実。

なに、このコード進行(→コード)

0:58 雪のような 星が降るわ

トライトーン(減五度)がらみのマイナー・セブンス・フラット・ファイブで、こんな華麗なメロディ引き出すとは・・・・。

やっぱりユーミン天才だわ・・・。

スージー鈴木氏の「知ったこっちゃねーよ」からのきれっきれのコメントがやたらによかった。

・平成以降は「やさしさ・ガンバロー インフレ」。

・口に出して「がんばれ」という言葉の無効性、限界(を80年代のアーティストは知っていた)

・”元気の提示”はやめてほしい。

御意! ほんとうにそう思う。

■ My Revolution - 渡辺美里 (作曲 : 小室哲哉、編曲:大村雅朗) /cover

↑ じっさい、メロやアレンジだけで高揚感をもたらしてくれる曲があった。

「きっと本当の悲しみなんて 自分ひとりで癒すものさ」 という歌詞が象徴的。

なんでこんなにメロがきらめいているかというと、

「後ろ髪コード進行 / F G7/F Em Am」をイントロからバリバリに使っているから、と・・・。

この曲では、 Fmaj7 G/F Em7 Am7 (→ コード)

これは、松任谷由実の「卒業写真」でも使っているけど、これは「人ごみに流されて」のサビで使ってる。 → (コード)

■ 卒業写真 - 荒井由実(松任谷由実)(カバー)

でも「My Revolution」はイントロから「後ろ髪コード進行」てんこ盛り状態。

それと、転調。

0:59~「きっと本当の悲しみなんて 自分ひとりで癒すものさ」 Fmaj7 Gsus4 G Esus4 E

から

1:09の A (「わかり始めた~」)への転調(前向きな転調感ばりばり)

この転調前のダブルサスフォーはアレンジャーの大村雅朗氏が意図的に仕込んだとのこと。 → wikipedia

そして返しのインスト転調(1:41)。

聴きどころありすぎ(笑)

でも ↓ の曲はさらにもの凄いけど・・・

■ Teenage Walk - 渡辺美里 (作曲 : 小室哲哉)

*****************

でも、いまはもう80年代当時のようないくらでも逃げ場のある(?)寛容な世界じゃない。

行き場のない閉塞感のなか、

「さぁ一直線に穿って 今日も不安定な将来へ」

「明日 明後日 僕ら どんな希望を 抱いていれば 生きていられるのか なんていわれるのか」

「わかってんだって、こんな夢の無いダイヤグラムで」

「世界はもう 決まりに切って 疲れるわ けど今は 明日を急かして向かうわ」

こんなことばを散りばめている曲も、けっこうあったりする。

■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)

--------------------------------

2021/04/19 UP

さっき放映してた「ザ・カセットテープ・ミュージック」。またしても個人的に思うところがあった(笑)

Led Zeppelin、そしてJimmy Pageのギター・リフとかJohn Bonhamのフィル・インとかにスポットをあてていた。

■ Achilles Last Stand - Led Zeppelin

・この曲、ほんとによく聴いてた。

マキタスポーツ氏が、Zeppelinとか一連のR&Rバンドが踊れる音楽(Roll)から離れていって、そこに隙間が生まれた。

で、こういった ↓ 楽曲のニーズが高まった的な発言あり。

■ Best Of My Love - The Emotions

たしかに、1970年代後半~1980年代前半にかけて、記憶に残るリズムがいくつも生まれている。

聴き返してみると、たいていリフが絡んでる。

この頃のグルーヴ感のなかで、リフがいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。

■ Forget Me Nots - Patrice Rushen

■ Good Times - Chic

■ Never Too Much - Luther Vandross

■ Street Life - The Crusaders

■ No Reply At All - Genesis

■ True To Life - Roxy Music

■ What a Fool Believes - The Doobie Brothers

なぜか最近CMでよくかかってる。

Michael McDonaldの怒濤の鍵盤リフ。

--------------------------------

2021/04/12 UP

さっき放映してた「ザ・カセットテープ・ミュージック」。個人的に思うところがあった。

マキタスポーツ氏&スージー鈴木氏がいつになく感情的に語っていた「ビートパンク」。

そう、これです。日本の(メジャーな)POPミュージックの質を劇的に劣化させたのではないかと疑われているジャンル、というかムーブメント。

今回のテーマは「BAND」だったけど、インストの面々のテクやセンスにフォーカスした内容だった。すくなくとも前半は・・・。

このお二方が本当にいいたかったのは、日本のBANDを質的に崩壊させたのは、皮肉にも1980年代後半の空前のバンドブーム(第二次バンドブーム)だった、てことじゃないかと・・・。

これを境に日本のバンドは横ノリから縦ノリに、メジャーセブンスからペンタに完全に移行したと思う。

これによって失ったのは、たぶんアンサンブルなんだと思う。

パーマネントなバンドじゃないけど、アンサンブルが絶妙な例 ↓

■ Revo &梶浦由記 - 砂塵の彼方へ....

「歌は ”心” っていいますが、心を表現するには絶対的にスキルが必要ですから」「感情の大きさだけでは、いい歌は歌えない」(梶浦語録)

だぶん、それは歌だけでなく、楽器の演奏もそうなんだと思う。

■ 今井美樹 - Boogie-Woogie Lonesome High-Heel

■ 角松敏生 w / 杏里 - I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME

■ Yuna Ito - Endless Story

バンドを離れたときに、奇跡的に生みだされるアンサンブルもある。

ほんとに一期一会の世界。

2000年代に入ると、アンサンブルは日本だけでなく、世界中の(メジャーな)POPシーンからも次第に失われていった。

だから、いまの世界的なシティポップ人気は、メロディだけじゃなく、アンサンブルを聴きにきているのかも?

でも、アンサンブルをとりもどした「BAND」が、日本には少なくともふたつはあると思う。

■ ONE OK ROCK - Clock Strikes 35xxxv Japan Tour 2015

■ Official髭男dism - I LOVE...[Official Live Video]

でも、ワンオクは活動の場を海外にシフトし、ヒゲダンのこの動画でもわずか1,100万回再生か・・・。

やっぱりリスナーの感性、というか心地よく感じる音楽のパターンがもはや変わってしまったのかもしれぬ・・・。

いい悪いは別にして。

■ 神はサイコロを振らない - 「未来永劫」【Official Music Video】

神サイは、アンサンブルあると思う。

どこかのタイミングで大きくブレイクするかも・・・。

--------------------------------

2021/04/07 UP

なぜか地上派で「ザ・カセットテープ・ミュージック」やっていた。再放送だと思うけど。

今回のお題はThe Beatles & The Rolling Stones。

7歳年上の姉貴がブリティッシュ・ロックにのめりこんでいたので、 BeatlesやStonesは、なかば強制的に聴き込まされていた(笑)

(その状況は →こちらに書いています。)

なかでも記憶に残っているのは、この2曲。

■ Let It Be - The Beatles

■ Angie - OFFICIAL PROMO (Version 2) - The Rolling Stones

やっぱり小さいころからメロディアスな曲が好きだったのかも。

でも、一番記憶に残っている洋楽は5歳で聴いたであろう ↓ だと思う。

■ Bridge Over Troubled Water (邦題:明日に架ける橋) - Simon & Garfunkel

いま聴き返しても、圧倒的な名曲感しか感じない。

--------------------------------

2021/03/09 UP

さっきまで録画してた「ザ・カセットテープ・ミュージック#83『ルパン三世と大人のアニソン特集』」視てました。

笑えた。

メジャーとマイナーが入り交じり、メロディーが複雑でどこに行くかわからない曲って、例えば洋楽ではこんなの↓ あったけど通しで聴くと構成としてはしっかり完結してる。

■ It's Hard To Say It's Over - Sheena Easton

■ Purple Rain - Prince ← やっぱり天才

邦楽では、そんなタガが吹っ飛んだような曲がある。

例えば前にザ・カセットテープ・ミュージックで紹介していたこんな曲↓

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

YMOや矢野さん絡みの曲は、えげつないほどメロやコード進行、そして演奏がかっ飛んだテイクがある。

■ 矢野顕子 with YMO また会おね(1979)

--------------------------------

2021/02/01 UP

先週放送のザ・カセットテープ・ミュージックの「夏歌分析」?、録画したやつさきほど見てみました。

「車とポップスの関係」に注目するものが多かったけど、コード進行的に気になった内容があったので書いてみます。

1.ユーミンの「中央フリーウェイ」

■ 中央フリーウェイ - 荒井由美

いや~、やっぱりすごいわこの曲。

→ コード

maj7(メジャー・セブン)、sus4(サスフォー)、dim(ディミニッシュ)てんこ盛り状態。

邦楽のコード進行とはとても思えず・・・。

ご参考 → 荒井由実「中央フリーウェイ」のコード進行を科学する

「アヴァンギャルドなコード進行の上にきれいにメロディが載っている」って、ホントにそうだと思います。

■ 12月の雨 - 荒井由美(chay - 『12月の雨』Rec Ver.)

それと、たしかにこの曲のBメロの転調「通りを渡って~」(1:03~)、天才的なキレが感じられる。

→ コード

2.プリプリ「世界でいちばん熱い夏」の音の広がり感

■ プリンセス・プリンセス - 「世界でいちばん熱い夏」

→ コード

番組のなかでは、J-POP 進行(王道進行/未練進行)

F→G7→Em→Am

Fmaj7→G7→Em7→Am7(お洒落化した場合)

なので、すんなり入ってくるという見立てをしていた。

たしかに、カポ-9に移調するとF→G(7)→Em→Am(未練進行)乱れ打ち状態になっていて、これが聴きやすさにつながっているのは確かだと思うけど、この曲のはじける広がり感はAadd9(アドナインス)によるところが大きいと思う。

3.オーギュメント

クリシェなどで経過的に使われることが多いので、コードは省略されることがけっこうある。

■ SPARKLE - 山下達郎

0:57~ 「広がる~」のクリシェはオーギュメント絡みのクリシェだと思う。(少なくともカッティング・ギターは)

→ コード

コード上は出てきていない。(ディミニッシュ(Adim)にもってかれたのかもしれぬ。)

オーギュメントはメジャー・セブンス系の複雑なコード進行のなかで使われることが多いので、なかなかわかりにくいけど、

その独特な響きがよくわかる動画があります ↓

そうね、使い過ぎると「お腹いっぱい状態」になる(笑)

■ キセキ - GReeeeN

「明日、今日より」「今も こんなに」

→ コード

他は平易なコード進行なので、とてもわかりやすい例。

でも、1980年代のオーギュメントって、だいたいドミナント・モーション絡みで使われていると思う。↓

オーギュメントもディミニッシュもフラットファイブもたいてい(ドミナント・)セブンスの代理コード的に使われていて、どういう事件(ドミナント)を起こしてどういうふうに解決(トニック)するかのやり方だと思う。

この事件の「起こし方」や「解決のしかた」が、1980代の音楽はお洒落だったのだと思う。

それにしても、やっぱり面白い。

これだけ金かけないで(失礼)、これだけ面白い番組つくるとは・・・。

2人のパーソナリティならでは。

--------------------------------

2021/01/19 UP

日曜(1/17)放送の「ザ・カセットテープ・ミュージック」またしても面白かった。

今回のテーマは、やってほしいと思ってたドラム(リズム)。

最初にふれたのが「タンタンタトタト」のリズム。

たとえば ↓

■ Church Of The Poison Mind(ポイズン・マインド) - Culture Club(1983年)

これは60年代のローリング・ストーンズやシュープリームス(スプリームス)が使っていたリズムで、タテノリに近く日本人にも捉えやすいもの。でも”グルーヴ”は乗せにくい。

番組で「このリズムには(1970年代初盤以降)不遇な時代があった」というコメントがあったけど、おそらくそれが1970年代中盤~1980年代中盤の「グルーヴ系リズム全盛期」なんだろうと思う。

つぎにふれたのがフィル・イン。

例は山下達郎「SPARKLE」の青山純のドラムス。

■ SPARKLE - 山下達郎

イントロの十数秒のカッティング・ギターのあとの0:17~のフレーズと2:10~のサックス・ソロ前のフレーズ。

どちらもフィル・インがかってて、全開感炸裂。

こういうアンサンブルのなかで光るワザ繰り出せるって、ほんとにドラマーのセンスで、練習してどうこうなるものではないと思う。

イントロのフィル・イン的な入りって、↓も凄いと思う。

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

↓ にも貼り付けたけど再掲です。ドラムスはJohn Robinsonだと思う。

そして、ハーフタイム・シャッフル。

これはTOTOの「Rosanna」が有名らしく、Webでもいくつかとり上げた記事がみつかる。

(たとえば → こちら)

■ Rosanna - TOTO(1982年/Jeffrey Porcaro(ds))

1.ハイハット

チッチ チッチ チッチ チッチという三連符の中を抜いたリズム。

シャッフル(バウンス)リズムの構成要素だと思う。

2.スネアA

ツ”タ”ツタツタ というリズムキープで、”タ”の部分が「ゴーストノート」といわれる、聴こえるか聴こえないかというくらいに弱く叩く技法。

3.スネアB

ツツツツ タツツツ ツツツツ タツツツ というリズムで「タ」の部分に拍(強く叩く)を置くもの。

16分で2拍、4拍の頭に拍がくる、いわゆるアップビート(裏拍)だと思う。

でもって、この「タ」の前後にも「ゴーストノート」が絡んで、バウンス的な響きになっていると思う。

4.バスドラ

タン タタンタン ンタタンタン という捌き。

番組では、ロックンロールの生みの親のひとりといわれるBo Diddleyの「ジャングル・ビート」を例にとっていた。

1~3は、Led ZeppelinのドラマーJohn BonhamとBernard Purdie(Steely Danが名盤『Aja』の「Home At Last」でフューチャーしたドラマー)をミックスしたもの。

■ Home At Last - Steely Dan (1977年/Bernard Purdie(ds))

つまり、John BonhamとBernard PurdieとBo Diddleyのリズム(シャッフル)のエッセンスをとり入れ、これをJeffrey Porcaroが自らのセンスを加えてつくり出したといわれるもの。

「ハーフタイム」とはテンポを半分に落とすというほどの意味で、通常のシャッフルからスネアの拍が後ろにズレることをいいますが、むしろ、このズレやゴーストノートがつくり出す「リズムの粘り」がキモだと思う。

あと、個人的にJeffrey Porcaroのシャッフルのこなしが凄いと思っているのがこの曲 ↓

■ The Goodbye Look - Donald Fagen from『The Nightfly』(1982年)

個人的には、1970年代中盤~1980年代中盤の「グルーヴ系リズム」は、8ビートと16ビートが絶妙に入り交じっていて、ハイハットとスネアの微妙な音のズレが「粘り」をつくりだしているのでは?

と考えているけど、やっぱりそんな感じでは?

それと、これに三連符が絡んでシャッフルやバウンスのニュアンスが入ってくるかと。

くわしくは → こちら(グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?))に書いています。

■ Lowdown - Boz Scaggs(1976年)

↑ ハイハットは16ビート、スネアは8ビート?

■ Untouchable And Free - Adrian Gurvitz(1979年)

AORの名盤として知られる『Sweet Vendetta』のA-1曲。

これも、ハイハットが16ビートをしっかりキープしているのがわかる。

Jeffrey Porcaro(ds)、David Hungate(b)、Steve Porcaro(key)、David Paich(Arranged)

↓のJeffrey PorcaroのInstructional Videoを視ても、スネアとハイハットの使い方がキモになっている感じがする。

■ Jeff Porcaro - Instructional Video

「粘り」がキモだから、リズム出しのためにピッチを上げる必要はなく、だからミディアム曲でもグルーヴ感のある曲が多かったのでは?

例 → ミディアムなAOR。

それにしても、こんなマニアックな内容の番組、地上波では放送できんわな・・・(笑)

これからも、この路線でお願いしたい。

なぜかアクセスが増えているので、リンクつなぎなおしてリニューアルUPしました。

(字数制限にかかったので2つに分割しました。)

追記を繰り返して、とりとめのない記事になってるけど、筆者のいいたいことはかなり盛り込んでいると思う。

この番組、復活してますわね。↓

公式Web

NHKの「SONGS」、ほんとうにマキタスポーツ&スージー鈴木の司会でまわしてほしい。

■ Ride On Time - 山下 達郎

「いい音しか残れない」(日立マクセルUD)

↑ 至言だと思う。

---------------------------------

2021/09/20 UP

昨日、第1回目の再放送を流してました。

テーマは初期のサザン。

2人のやりとりがキレっキレで、めちゃくちゃ面白い。

第1回目から「はっぴいえんど中心史観」に異論を唱えてる(笑)

個人的には第1回目からすべて再放送してほしい。

記念すべき1曲目

■ C調言葉にご用心 - サザンオールスターズ

ラストにjfn 「memories&discoveries」で放送決定と出てましたが、どうなのかな?

--------------------------------

2021/09/12 UP

なんと、今回で最終回だそうです。