10月21日(月) 天気:晴れ 室温:25.6℃

きょうは、姫路の町を歩いてきました。

観光案内所でもらった ”姫路城中濠と門跡めぐり”を 参考に 歩けるところを 巡ってきました。 西の備前

門から北へ歩き 白鷺橋から埋門、車門、市ノ橋門を見て 大手門へ。 三の丸の菊花展を見て 喜斎門を

抜け 市立美術館へ。 美術館は お休み。 東へ歩き 久長門から 内京口門へ。 南へ戻り 播磨国総社

から 鳥居先門を潜り 総社門へ。 みゆき通りを 歩いて 駅へ戻ました。

1万歩くらいは 歩いたと思うのですが 脚が重く 股関節に違和感が・・・。 9月の歴史教室で 学んだ

「姫路城の城門」 に関する現地調査は 今回の門跡めぐりで 一応 完了とします。

9:34 の電車で 姫路へ行き 改札口を出ると 大勢の人が・・。 姫路城をめぐるハイキングがある

ようです。 観光案内所に寄って 地図をもらって スタート。 山陽百貨店の裏へ ”飾磨門跡” を見に行き

ますが 何もない・・。 百貨店の受付嬢も 何もありません・・。 パンフには ”山陽電車のターミナルが

ある場所には 飾磨津からの敵に備えて 「飾磨津門」 が築かれていました・・・。 飾磨門は 南北80m、

東西60mの大きな門だった。 門の土塁は 山電姫路駅建設時に 埋め立てに供された。

船場川沿いにある大蔵前公園に行きます。 パンフによると この辺りには 「備前門」 があったとい

われています。 交通の妨げになるとの理由から 明治8年に 撤去が始まり 飾磨津門、外京口門、備前門

が 撤去されました。 備前門は 西国街道から 備前に通じることから 名前が付けられました。 探しても

何もありません。

大蔵前公園は 江戸時代 藩の米蔵が 置かれていたことから 大蔵前町と呼ばれ 幕末には 姫路藩の勤王

派の志士たちが ここにあった監獄に投獄され 多くの命が奪われたため この地に 「姫路藩勤王志士終焉

之地」の碑が建立されました。

西には 姫路城南側の外濠のうち 唯一 当時のまま 残る濠があります。 外濠は ここから 東へ曲がっていました。

備前門は 姫路城の西の玄関口。 外門と内門で構成される枡形構造のこの門は 西国街道を介して

備前方面に通じることから この名で 呼ばれました。 (のちに 福中門に改称) 姫路藩にとって 西国への

起点となるこの門は 同時に 室津道への起点でもありました。

平成29年の発掘調査によって 地下に眠る備前門の石垣が 発掘され 姫路城大天守や 西の丸が 築城

された頃の工法が 用いられていたことが 判っています。

西二階町は 江戸時代の西国街道で 通りには 本陣や 脇本陣などが置かれていました。

大蔵前公園の脇にある みどり橋には 「船場八景」 の説明板があります。 むかしは 景色が良かった?

みどり橋の袂に 相生町の説明板があり 相生町は 山陽道の西の出入り口で 備前に通じるので 備前町

といった。 文政三年 酒井忠道が 官名を 備前守と改めたため 縁起を祝って 相生町とした。 後に 博労町

に 合併した。 南の橋は 亀の甲橋で 面白い名前です。

北へ歩くと 白鷺橋に出ます。 白鷺橋は 戦時中の爆撃で焼かれ 黒くなっています。 国道2号線の北が

埋(うずみ)門跡。 埋門は 小型の枡形門で 石垣の上に築かれた二層の櫓が 特徴。 外門は 高麗門で

内門は 櫓門。 この門は 姫路城の裏鬼門にあたることから 平時は 閉じられたままで 「埋門」 の名も 埋め

られた門であると 鬼を偽る狙いがあったといわれる・・。 中濠は ここから東へ延びていましたが 国道を

作る際 埋められました。 東の国道沿いに (くまたか)門跡、中ノ門跡、総社門跡があります。

白鷺橋から 北へ歩くと 「車門跡」。 車門は 西国街道に面し ここから 建築資材などを運び入れた

ことから この名があるといい 船場川から 直接 船を入れるための 扉も備えられていた。 西国街道に

面していたため 敵の攻撃を受けやすい門で 門の形状も二重の枡形を有する 珍しいものです。

車門跡から北は 「千姫の小径」 を歩きます。 ここからは 珍しい排水溝の遺構を見ることがで

きます。 市の橋の東が 「市ノ橋門跡」。 中濠に架かる橋で この付近には 材木市場があったところ。

好古園の前を東に歩いて 大手門へ向かいます。 大手門(桜門)は 本来 三重の城門からなり 城内

では 最も 格調高く 厳重な門でした。 現在 大手門と呼んでいる大型の高麗門は 昭和13年に完成し

たもので、位置や 大きさは 江戸時代のものとは 全く異なっています。 また 大手門の内濠には 桜門橋

という木造橋が 架けられていました。 復元された桜門橋は 発掘調査で出土した遺構を活かしながら

江戸時代の木橋をイメージして 平成19年に 築かれたものです。

大手門を潜り 三の丸広場の奥で行われている 「菊花展」 を見に行きます。 思った通り まだ少し

早かった。 大輪の花は 開いていますが 小菊は まだ 蕾です。 見たことのない 変わった花もないし・・。

三の丸広場の北東から美術館の方へ抜けると 喜斎門。 ここから お城へ登城する門で 搦め手口です。

北は 姫路城鎮護社・姫路神社で 境内社・寸翁神社もあります。 この辺りに 八頭門があるはずですが・・。

喜斎門は 大手門(桜門)に対する搦手にあたり ここから 東・三の丸に入ることになる。 ここを入ると

すぐに 「と四門」から 内曲輪に入ることができるため 諸門の中でも 重要度は かなり高かった。

また 天守北東から 左回りに始まった内濠が 喜斎門東側で 1周を完了し ここから2周目・中濠になる・・・。

なぜか 姫路城の濠は 左回りの渦巻き形をしているのです。

喜斎門の前は 「駒寄」だったそうで 江戸時代 馬で登城した藩士が ここで 馬を降りて 下城まで 馬を

つないだ柵状の施設です。 美術館は お休み。 絵図門を 探そうと 南へ歩きますが 動物園の裏門があ

るだけで・・・。 ここで ハイキングの団体が・・。 連合の退職者?

国立病院の前を 東へ歩くと 久長門跡。 久長門は 中曲輪の東側にあり 久長町にあることから この名が

あります。 外門、内門は 東向きで 中濠に土橋が 設けられていました。 外門は 脇門付高麗門で 内門は

脇門付櫓門でした。 この辺りの中濠は 景色の良いところです。

景色を見ながら 南へ歩きます。 中濠の西側は 土塁で うっそうとした森林です。 中濠には 1m近い

鯉がうようよ・・。 釣りは 禁止ですが 手掴みは OK?

中濠が クランク状に曲がる所が 内京口門跡。 門の石垣は 賢明女子学院の裏門として 使われているよ

うです。 内京口門は 中曲輪の南東に位置し 京都方面に通じる道に向いて 開かれているため この名が

あります。 中濠に 土橋が設けられ 濠が 鍵形に屈曲し 外門と内門は 南向きです。 外門は 高麗門、

内門は 櫓門でした。 この辺りだけが ”特別史跡” から外れているのは・・・。

次は 播磨国総社へ行きます。 西門を回って 総社へ。 播磨国総社には 射楯兵主神社も祀られて

います。 お参りはせず 門を撮って 南の石鳥居を潜り 鳥居先門跡へ。 石造りの大鳥居は 慶安五年

榊原忠次が 寄進したもので 姫路では 元も古い。 他の門とは異なり 土塁がなく 太鼓橋を渡り 大

鳥居に至ります。 祭のとき以外は 開けなかったので 不明門ともいう。 中濠埋め立て時 門と土塁は

撤去され 今は 何も残っていません。

国道を西へ戻り 市民会館前の総社門跡を見て 血の池跡(公園)に寄ります。 総社門跡は 総社

の西門筋に開くことから この名が付きました。 血ノ池は 刀を使っときの傷を この池で洗うと 止血

したのが 名の由来。

国道2号線に戻り 広島銀行へ。 銀行に用があるわけではなく 前にある御切手会所跡を見るため

です。 御切手会所は 姫路藩の名家老・河合寸翁が 藩の財政を建て直すために 藩札の発行所を開

設したものです。 姫路特産の木綿などの専売で 財政を建て直しました。

国道脇に 中濠跡説明板があります。 国道2号線発掘調査で 南側に石垣を検出しました。 現在

歩道に敷かれた鉄平石で その場所を知ることができます。

追記:10月25日 イーグレひめじへ行った ついでに 国道脇の歩道にある”鉄平石” を見てきました。

下の地図は ”現在地” から 血の池跡の公園にあったものだと思いますが 見た地図では 一番 詳しく

動物園の傍の 菊門、絵図ノ門や 喜斎門の北側に 八頭門も描かれています。 八頭門は 姫路神社の

入口なのでしょうか? 観光パンフレットも もう少し いいものを 作成して!

ヤマトヤシキへ戻り カフェで 休憩し ついでに 中井三成堂画廊へ。 この前と同じ 水彩画展をしていました。

山陽百貨店には寄らず 姫路駅に戻り 2階のジュンク堂書店に寄って バンカル秋号を買い 13:

35 の電車で 帰りました。 バンカルは 官兵衛特集ですが 大河ドラマ関係が 23ページもあり

あまり面白くない・・。

80ページに ”黒田家と官兵衛ゆかりの地マップ” があり 18ヵ所描かれていますが 佐用城趾と

有岡城趾には まだ 行ったことがありません・・・。

。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。。。。。。

。。。。。。。。  。。。。。

。。。。。

最新の画像[もっと見る]

-

好古園で さつき展 2024

12時間前

好古園で さつき展 2024

12時間前

-

好古園で さつき展 2024

12時間前

好古園で さつき展 2024

12時間前

-

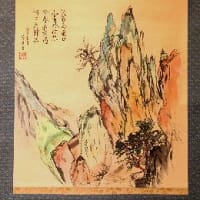

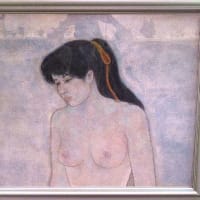

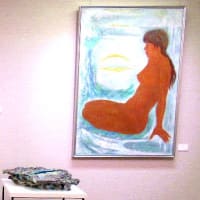

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

-

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前

三木美術館で 平木節子(紅苑)Art展

12時間前