4月18日(月) 天気:曇り 室温:21.8℃

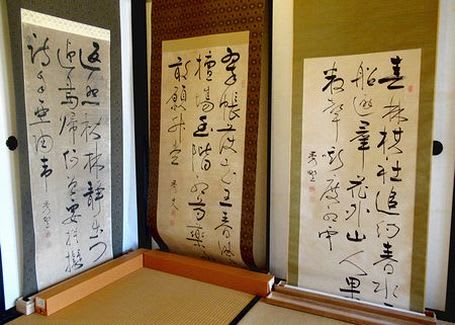

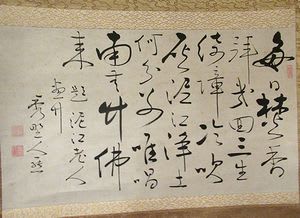

きょうは、林田町の林田大庄屋旧三木家住宅へ ”河野鉄兜展 と 林田焼” を見に行きま

した。 『河野鉄兜 公式調査記録発見!』

『鉄兜逸話の遺墨とまぼろしの林田焼里帰り』

政宇(まさいえ)公(林田藩 第三代藩主) 御手焼龍繪甲皿 も 展示。

同時開催:端午の節句展も 行われています。 主催:姫路市教育委員会 文化財課

河野 鉄兜(こうの てっとう 文政8年(1825)12月17日~ 慶応3年(1867)2月6日)

江戸時代後期・幕末の日本有数の儒者、漢詩人。 播磨国揖東郡 網干垣内(現姫路市網干区垣内)の

医を業とする 河野三省の第3子として 生まれる。 幼名は 俊蔵、本名は 絢夫または 羆(しぐま)、

号は 鉄兜または 秀野を多く用いた。 幼時より 漢詩の才能に優れ「芳野」の七絶は「芳野三絶」の一つ

とされ その詩名は 高い。 伊予 越智氏河野一族の出である。 戦国の世に 長曾我部氏に押され、天明の

頃に 網干垣内に移り住んだ。

鉄兜は、幼時に 医の業を 和久村代谷順治に習い、興浜陣屋の丸亀藩吉田鶴仙に 師事し、姫路藩老 河合

寸翁の創立した仁寿山校にも 学んだといわれる。 21歳で 医業を揖保郡伊津村に開き、のち 江戸に

遊学する。 その後、四方の碩学を訪ね その行脚は 広く遠近にわたる。

嘉永4年に 林田藩主・建部政和の招きにより仕官し、藩校敬業館の教授となる。 翌年より 山陽諸州を

歴遊し、至る所で 文芸の士と交流する。 特に 頼三樹三郎との交誼は 厚く・・・。

安政3年に 一度帰郷するも、翌年には 林田に移住し、教務の傍ら 私塾「新塾」を開いた。

文久3年正月、上京し 当時二条城守護の任にあった藩主建部政和に 謁見し、当時の形勢について意見を

具申した。 同年夏より病に伏せ、回復することなく 慶応3年に 43歳で没した。

林田焼は、江戸時代前期に 西播磨地方では一番古くから焼かれた焼き物で、京都で活躍した

野々村仁清が 林田に来訪し 指導したとの伝説があります。 資料はありませんが、古清水焼の

色絵や 鉄絵の上品な雅陶品が残っていますので、仁清と林田焼の関係は 否定できないと・・・。

林田藩3代藩主 建部政宇(たてべ まさのき)が 地元産業奨励のため 姫路市林田町八幡宇河内

東山麓 上構鴨池の西北丘陵地の2ヶ所に 窯を築き 製陶したと伝えられています。

長皿・扇面皿・香炉・茶碗・向付などに 赤字で陶印がある 半陶半磁の色鮮やかで 高雅な作品で

胎土や 秞調が京焼と似かよっているので 見分けが難しい、貫入を意識して 誇張したつくりは

よく見ると 区別ができます。資料・文献が 乏しく、窯として焼成された期間がわずか数十年で

あること、色絵の鮮やかなことなどから、幻の陶器といわれています。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。  。。。

。。。

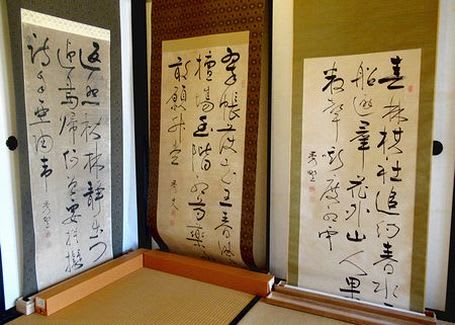

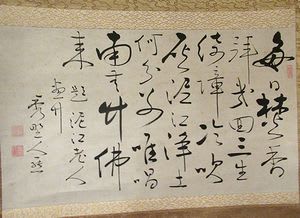

きょうは、林田町の林田大庄屋旧三木家住宅へ ”河野鉄兜展 と 林田焼” を見に行きま

した。 『河野鉄兜 公式調査記録発見!』

『鉄兜逸話の遺墨とまぼろしの林田焼里帰り』

政宇(まさいえ)公(林田藩 第三代藩主) 御手焼龍繪甲皿 も 展示。

同時開催:端午の節句展も 行われています。 主催:姫路市教育委員会 文化財課

河野 鉄兜(こうの てっとう 文政8年(1825)12月17日~ 慶応3年(1867)2月6日)

江戸時代後期・幕末の日本有数の儒者、漢詩人。 播磨国揖東郡 網干垣内(現姫路市網干区垣内)の

医を業とする 河野三省の第3子として 生まれる。 幼名は 俊蔵、本名は 絢夫または 羆(しぐま)、

号は 鉄兜または 秀野を多く用いた。 幼時より 漢詩の才能に優れ「芳野」の七絶は「芳野三絶」の一つ

とされ その詩名は 高い。 伊予 越智氏河野一族の出である。 戦国の世に 長曾我部氏に押され、天明の

頃に 網干垣内に移り住んだ。

鉄兜は、幼時に 医の業を 和久村代谷順治に習い、興浜陣屋の丸亀藩吉田鶴仙に 師事し、姫路藩老 河合

寸翁の創立した仁寿山校にも 学んだといわれる。 21歳で 医業を揖保郡伊津村に開き、のち 江戸に

遊学する。 その後、四方の碩学を訪ね その行脚は 広く遠近にわたる。

嘉永4年に 林田藩主・建部政和の招きにより仕官し、藩校敬業館の教授となる。 翌年より 山陽諸州を

歴遊し、至る所で 文芸の士と交流する。 特に 頼三樹三郎との交誼は 厚く・・・。

安政3年に 一度帰郷するも、翌年には 林田に移住し、教務の傍ら 私塾「新塾」を開いた。

文久3年正月、上京し 当時二条城守護の任にあった藩主建部政和に 謁見し、当時の形勢について意見を

具申した。 同年夏より病に伏せ、回復することなく 慶応3年に 43歳で没した。

林田焼は、江戸時代前期に 西播磨地方では一番古くから焼かれた焼き物で、京都で活躍した

野々村仁清が 林田に来訪し 指導したとの伝説があります。 資料はありませんが、古清水焼の

色絵や 鉄絵の上品な雅陶品が残っていますので、仁清と林田焼の関係は 否定できないと・・・。

林田藩3代藩主 建部政宇(たてべ まさのき)が 地元産業奨励のため 姫路市林田町八幡宇河内

東山麓 上構鴨池の西北丘陵地の2ヶ所に 窯を築き 製陶したと伝えられています。

長皿・扇面皿・香炉・茶碗・向付などに 赤字で陶印がある 半陶半磁の色鮮やかで 高雅な作品で

胎土や 秞調が京焼と似かよっているので 見分けが難しい、貫入を意識して 誇張したつくりは

よく見ると 区別ができます。資料・文献が 乏しく、窯として焼成された期間がわずか数十年で

あること、色絵の鮮やかなことなどから、幻の陶器といわれています。

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。  。。。

。。。