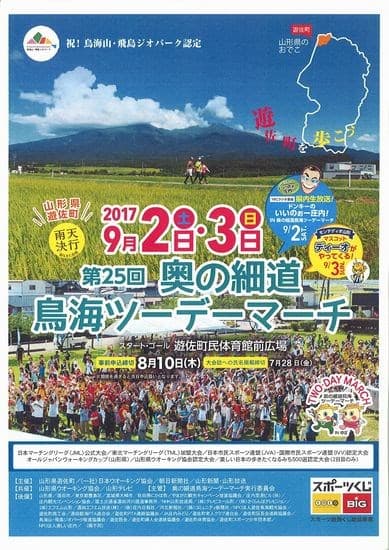

9月3日 第25回奥の細道鳥海ツーデーマーチ2日目「水と鳥海山麓、自然コース」20km

今日も酒田発6:33の電車で遊佐に向かいます。2両編成の電車は、今日もウオーカーの方で満員です。

奥の細道鳥海ツーデーマーチ最終日のこの日の20kmコースは、30kコースと同時スタートがOKでしたので、スタートは、7:15です。

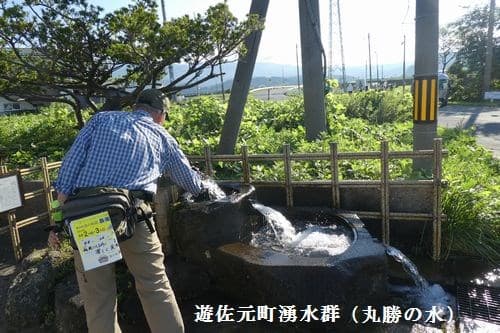

鳥海山に降る豊富な雨や雪は、遊佐町にたくさんの河川や湧水、井戸水をもたらしています。歩行中「丸勝の水」がありました。

月光川河川公園は、2008年に公開され、日本アカデミー最優秀賞の映画「おくりびと」のロケ地にもなりました。

3kmぐらい歩いたところが、10kとの分岐点です。

しばらく歩くと「庄内おばこ発祥の地」の石碑が建っています。

説明板を見ると、「文政年間(1818~1829)の ある晩秋の嵐の夜,冷たい雨に うたれた旅の商人が,疲労して 一軒の農家に一夜の宿をとった。

たまたま,この家に「梢」とい う娘がおり,板倉を仮の住まい とし,親切に看護したのが縁と なり愛し合うようになりました。 旅の商人が訪れるたびに,二人 は板倉や田んぼの外れで逢う 瀬を楽しんでいましたが,

梢の 両親は旅の商人との恋を許し ませんでした。このことを知った村人たびは

「おばこいたかやと 裏の小窓からのぞいてみれば おばこいもぜで 用のない婆さまなど糸車」

とはやすように歌われたのが始 まりと伝えられております。 梢の生家(三郎兵エ)には 囲炉裏をきった板倉が有り ましたが,戦後の改築に逢 って今はない。

※「おばこ」とは、東北地方の方言で「娘さん」の意味。

庄内おばこのyoutubeは、こちら ↓ ↓ ↓

"https://www.youtube.com/embed/mtSKhGJ5NgE"

5km地点が30k、20kの分岐点。20kコースは、ここから上り坂になります。

金刀比羅神社は、祭神は、事代主命。

古四王(こしおう)神社:自然石をご神体として祀っており、このご神体を運び出して庭石としたところ、家人みんな耳が遠くなり、ご神体を元に戻したら耳が元通りになったという伝説がある。

町内には古四王神社がいくつもあるが、共通することはきかずさまとして呼ばれている。古い木のお椀が耳の形に似ていることからさげており、耳の神として多くの信仰をうけている。

8,1km地点の「杉山比山伝承館」が最初のチェックポイント。この横には、「語り部の館」があります。約300年前(元禄16年)に建てられた平津榊原家(旧大組頭斎藤家)を解体し、

その部材を使って復原した建物です。町指定文化財。

杉沢熊野神社に来ました。

杉沢熊野神社には、鳥海山の山伏神楽で比山神楽と呼ばれ、熊野神社が鳥海山で修行する山伏の宿坊として栄えた鎌倉時代から伝わっていると言われています。

地域の住民が連綿と受け継ぎ、衣装、面、小道具なども、その時代時代に修復、新調しながら、ほぼオリジナルの形を継承していると言われています。

趣のある神社の境内で、夕刻からの暗がりの中で舞われる様は、観客を否応なしに幽玄の世界に誘います。国指定重要無形民俗文化財に指定されています。

13,9km地点が昼食会場の四季の森しらい自然館です。四季の森しらい自然館は、鳥海の自然に恵まれた遊佐町白井新田地区の高台にある交流体験型宿泊施設です。

鳥海山や日本海にしずむ夕陽、そして高瀬峡や二ノ滝渓谷などの渓谷美を四季折々楽しめます。キャンプも楽しめます。

ここでは、お吸い物の接待がありました。

しらい自然館の少し先には、旧庄内藩17代当主酒井忠明氏の歌碑が建っています。藤井新田開村200年を記念してこの地を訪れ、この詩を詠んだそうです。

鳥海の山より高き 父母の恩忘るべからず 開村200年

飼料用のお米を栽培している田圃がありました。日本の環境や国土を守っている水田を減らさないよう、また、飼料の自給率を向上し、畜産物の安定供給を図る意味だそうです。

野沢公民館が最後のチェックポイント。ここまで17,7km。

道路を見ると、何か、フェンスみたいなものが立っています。これは、冬場地吹雪を遮るためのものです。今は閉じられていますが、地吹雪になると視界が1mぐらいしかなく、

これを下して使うそうです。九州では、見られない光景です。

遊佐高校前を通ると、ゴールの看板が・・・・・

11:40 無事ゴールしました。今日の20kmのコースは、実測21,4kmでした。

これでオールジャパン46県目をクリアしました。オールジャパン完歩まであと1県(秋田)。