明日28日は伊勢湾・熊野地域研究センターの研究会の日です。

今年はみなさんとても熱心で、夏休み中の8月を除き毎月きちんと、それも内容のとても濃い報告を頂いています。

今回はちょっと報告者が落ちますが、ま、我慢して聞きに行ってやろうと思われる方はどうぞ、お越し下さい。もちろん参加自由です。

この後も11・12月と多方面の先生方の報告があります。また、現在、1月の報告者の募集も致しております。伊勢湾・熊野地域に関することでしたら、どんな分野でも結構です。自薦、他薦にてお知らせ下さい。

伊勢湾・熊野地域研究センター

第6回研究会(10月28日)開催案内

記

日時 2010年10月28日(木)18:30~20:30

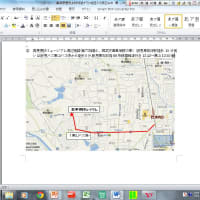

場所 伊勢湾・熊野地域研究センター室(共通教育4号館5階 2号館のエレベーターで5階までお上がり下さい)

報告者 山中 章(三重大学人文学部) 「斎宮・離宮院変遷と伊勢太神宮」

要旨

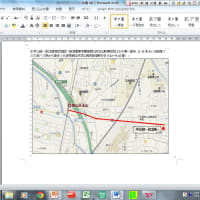

国史跡斎宮跡は現在三重県多気郡明和町一帯に140ヘクタールの広大な敷地をもって保存されています。近年の研究では初代斎王が天武天皇によって撰ばれた大来皇女であることが有力になってきていますが、伊勢での滞在地は未だに明らかにはなっていません。通説では史跡斎宮跡の西部一帯だとしますが、その根拠 は明確ではありません。最初の伊勢斎宮の設置場所はどこだったのでしょうか。『続日本紀』文武2(698)年の記事によるとこの年「遷多氣大神宮于度會郡」と「多氣大神宮」なるものが度会郡へ遷されたとあります。そもそも伊勢太神宮はどこにあったのでしょうか。

7世紀末に斎宮は現史跡指定地に置かれた可能性を示す考古資料が出て参りますが、「多氣大神宮」とはどの様な関係だったのでしょうか。この頃度会郡に遷された「太神宮」とはどの様な関係だったのでしょうか。また、斎王が天照大神奉祭のために伊勢太神宮に赴く際に利用した施設が離宮院だとされますが、初期の離宮院はどこにあったのでしょうか。なぜ延暦16(797)年に外宮に近い山田原の地から旧小俣町内の現史跡指定地へ遷されたのでしょうか。当たり前のように思っている伊勢神宮を巡る様々な事象の多くが未解決のままです。その背景には王権と伊勢太神宮との複雑な問題があったのではないでしょうか。その要因を主に考古資料を使って離宮院の変遷過程から検討します。

伊勢湾・熊野地域研究センターでは充実したスタッフの下、毎月1回の研究会を開催しています。地域のみなさん、学生の参加も自由です。

今後の予定は以下の通りです。幅広い分野から多数お集まり頂き、真摯な議論が展開できればと思っております。学生や院生の参加も歓迎します。

予告

第7回 11月24日(水) 吉丸雄哉「草双紙の中の阿漕伝説」

第8回 12月8日(水) 森正人「昭和の旅行と日本社会―誌『旅』から見えるもの―」

伊勢湾・熊野地域研究センター 連絡先 yaa1948@gmail.com

伊勢湾・熊野地域研究センター、面白そうだなと思ったら、こいつをポチッと押して下さいね→

赤目より 曽爾の丘へと ススキの香

大仏の 宝剣の報せ 秋盛り

紅葉舞う 大仏の足下 陰陽剣

陰陽剣 光明が願い 野分け立つ

今年はみなさんとても熱心で、夏休み中の8月を除き毎月きちんと、それも内容のとても濃い報告を頂いています。

今回はちょっと報告者が落ちますが、ま、我慢して聞きに行ってやろうと思われる方はどうぞ、お越し下さい。もちろん参加自由です。

この後も11・12月と多方面の先生方の報告があります。また、現在、1月の報告者の募集も致しております。伊勢湾・熊野地域に関することでしたら、どんな分野でも結構です。自薦、他薦にてお知らせ下さい。

伊勢湾・熊野地域研究センター

第6回研究会(10月28日)開催案内

記

日時 2010年10月28日(木)18:30~20:30

場所 伊勢湾・熊野地域研究センター室(共通教育4号館5階 2号館のエレベーターで5階までお上がり下さい)

報告者 山中 章(三重大学人文学部) 「斎宮・離宮院変遷と伊勢太神宮」

要旨

国史跡斎宮跡は現在三重県多気郡明和町一帯に140ヘクタールの広大な敷地をもって保存されています。近年の研究では初代斎王が天武天皇によって撰ばれた大来皇女であることが有力になってきていますが、伊勢での滞在地は未だに明らかにはなっていません。通説では史跡斎宮跡の西部一帯だとしますが、その根拠 は明確ではありません。最初の伊勢斎宮の設置場所はどこだったのでしょうか。『続日本紀』文武2(698)年の記事によるとこの年「遷多氣大神宮于度會郡」と「多氣大神宮」なるものが度会郡へ遷されたとあります。そもそも伊勢太神宮はどこにあったのでしょうか。

7世紀末に斎宮は現史跡指定地に置かれた可能性を示す考古資料が出て参りますが、「多氣大神宮」とはどの様な関係だったのでしょうか。この頃度会郡に遷された「太神宮」とはどの様な関係だったのでしょうか。また、斎王が天照大神奉祭のために伊勢太神宮に赴く際に利用した施設が離宮院だとされますが、初期の離宮院はどこにあったのでしょうか。なぜ延暦16(797)年に外宮に近い山田原の地から旧小俣町内の現史跡指定地へ遷されたのでしょうか。当たり前のように思っている伊勢神宮を巡る様々な事象の多くが未解決のままです。その背景には王権と伊勢太神宮との複雑な問題があったのではないでしょうか。その要因を主に考古資料を使って離宮院の変遷過程から検討します。

伊勢湾・熊野地域研究センターでは充実したスタッフの下、毎月1回の研究会を開催しています。地域のみなさん、学生の参加も自由です。

今後の予定は以下の通りです。幅広い分野から多数お集まり頂き、真摯な議論が展開できればと思っております。学生や院生の参加も歓迎します。

予告

第7回 11月24日(水) 吉丸雄哉「草双紙の中の阿漕伝説」

第8回 12月8日(水) 森正人「昭和の旅行と日本社会―誌『旅』から見えるもの―」

伊勢湾・熊野地域研究センター 連絡先 yaa1948@gmail.com

伊勢湾・熊野地域研究センター、面白そうだなと思ったら、こいつをポチッと押して下さいね→

赤目より 曽爾の丘へと ススキの香

大仏の 宝剣の報せ 秋盛り

紅葉舞う 大仏の足下 陰陽剣

陰陽剣 光明が願い 野分け立つ