第16回 考古学研究会東海例会

のご案内

日 時 2011(平成23)年2月5日(土)13時~17時

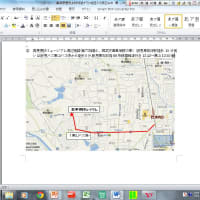

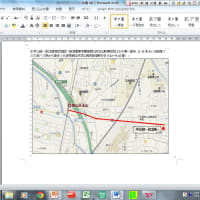

会 場 名古屋大学大学院文学研究科237講義室

(〒464-8601 名古屋市千種区不老町)

名古屋市営地下鉄名城線名古屋大学駅下車

http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/access/

テーマ 古墳時代集落研究の再検討

~前期から中期の集落群を考える~

趣 旨

これまで東海地方では、膨大な数の古墳時代集落について発掘調査が行われてきた。なかには豪族(首長)居館から一般集落とみられるものまで、さまざまな性格(階層)の遺跡が存在している。また、これら集落遺跡の周辺には、水田(畑)・窯業・製塩・金属器・木製品の生産工房など、地域王権を支えたとみられる生産関連の遺跡や、大小さまざまな規模の古墳が点在している。しかし、これらはいずれも単独の遺跡として調査・報告されてきたのが現状である。

一方、近畿地方では、奈良県南郷遺跡群をもとに、坂靖氏や青柳泰介氏らによって集落群の内部構造と階層性の分析が行われ、大きな成果をあげている。また関東地方においても、群馬県の若狭徹氏らが、居館・集落・生産域・古墳などの有機的に関連させたモデルを提示している。

そこで本研究会においても、これらの研究成果を目標として、古墳時代前期から中期における、ある一定地域内に展開する性格の異なる複数の遺跡を集落群として捉え直し、生産遺跡や古墳を絡めて相互の関連性や階層構造の複雑化、地域王権の成立などの過程を見通していきたいと考える。

従来、東海地方における地域王権の階層構造などの研究は、もっぱら古墳(特に副葬品)を通じて行われてきた。本研究会では、このような「死後の世界」の研究を脱して、彼らの「生前の世界」から、上記の問題を解き明かしていきたいと考えている。

タイムスケジュール

13:00~13:05 挨拶

13:05~13:35 趣旨説明、伊勢湾東岸部における古墳時代前期集落群の構造

と階層性–愛知県一宮市萩原遺跡群と安城市鹿乗川流域遺

跡群の分析から–(樋上 昇:愛知県埋蔵文化財センター)

13:35~14:10 雲出川下流域における古墳時代前期の地域社会

(川崎志乃:奈良県立橿原考古学研究所)

14:10~14:20 休憩

14:20~14:55 天竜川右岸域における古墳時代集落の動態–恒武遺跡群を

中心として–(鈴木一有:浜松市教育委員会)

14:55~15:30 尾張「古渡遺跡群」の形成過程とその構造

(早野浩二:愛知県埋蔵文化財センター)

15:30~15:40 休憩

15:40~16:50 討論(司会・石黒立人:愛知県埋蔵文化財センター、

コメンテーター・石村 智:奈良文化財研究所)

16:50~17:00 次回の案内・閉会の挨拶

17:30~19:30 懇親会(名古屋大学生協食堂)

早いものでもう16回になるのですね。すっかり定着した感のある東海例会。毎回興味深いテーマで実施されてきました。今回は愛知県の方々のご担当で、古墳時代社会を集落から見直そうという斬新な研究テーマです。ま、もっともこれまでが古墳からしかみてこなかったのが異常なのであって、ようやく当たり前の状態になりつつあるのかなという感じですね。

ところで次回第17回は三重大学が主催です。今何をしようかな、と思案中です。実はこれが最後の東海例会開催となります。今回で私は表社会から消えようと思っていますので、最後の研究会主宰となります。

第1候補は「東海地方の東海道・東山道の駅家」ですがまだ思案中です。ご意見をお寄せ下さい。

今回も多数のご参集をお待ち申しております。

これは行かんとあかんな、と思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

のご案内

日 時 2011(平成23)年2月5日(土)13時~17時

会 場 名古屋大学大学院文学研究科237講義室

(〒464-8601 名古屋市千種区不老町)

名古屋市営地下鉄名城線名古屋大学駅下車

http://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/access-map/access/

テーマ 古墳時代集落研究の再検討

~前期から中期の集落群を考える~

趣 旨

これまで東海地方では、膨大な数の古墳時代集落について発掘調査が行われてきた。なかには豪族(首長)居館から一般集落とみられるものまで、さまざまな性格(階層)の遺跡が存在している。また、これら集落遺跡の周辺には、水田(畑)・窯業・製塩・金属器・木製品の生産工房など、地域王権を支えたとみられる生産関連の遺跡や、大小さまざまな規模の古墳が点在している。しかし、これらはいずれも単独の遺跡として調査・報告されてきたのが現状である。

一方、近畿地方では、奈良県南郷遺跡群をもとに、坂靖氏や青柳泰介氏らによって集落群の内部構造と階層性の分析が行われ、大きな成果をあげている。また関東地方においても、群馬県の若狭徹氏らが、居館・集落・生産域・古墳などの有機的に関連させたモデルを提示している。

そこで本研究会においても、これらの研究成果を目標として、古墳時代前期から中期における、ある一定地域内に展開する性格の異なる複数の遺跡を集落群として捉え直し、生産遺跡や古墳を絡めて相互の関連性や階層構造の複雑化、地域王権の成立などの過程を見通していきたいと考える。

従来、東海地方における地域王権の階層構造などの研究は、もっぱら古墳(特に副葬品)を通じて行われてきた。本研究会では、このような「死後の世界」の研究を脱して、彼らの「生前の世界」から、上記の問題を解き明かしていきたいと考えている。

タイムスケジュール

13:00~13:05 挨拶

13:05~13:35 趣旨説明、伊勢湾東岸部における古墳時代前期集落群の構造

と階層性–愛知県一宮市萩原遺跡群と安城市鹿乗川流域遺

跡群の分析から–(樋上 昇:愛知県埋蔵文化財センター)

13:35~14:10 雲出川下流域における古墳時代前期の地域社会

(川崎志乃:奈良県立橿原考古学研究所)

14:10~14:20 休憩

14:20~14:55 天竜川右岸域における古墳時代集落の動態–恒武遺跡群を

中心として–(鈴木一有:浜松市教育委員会)

14:55~15:30 尾張「古渡遺跡群」の形成過程とその構造

(早野浩二:愛知県埋蔵文化財センター)

15:30~15:40 休憩

15:40~16:50 討論(司会・石黒立人:愛知県埋蔵文化財センター、

コメンテーター・石村 智:奈良文化財研究所)

16:50~17:00 次回の案内・閉会の挨拶

17:30~19:30 懇親会(名古屋大学生協食堂)

早いものでもう16回になるのですね。すっかり定着した感のある東海例会。毎回興味深いテーマで実施されてきました。今回は愛知県の方々のご担当で、古墳時代社会を集落から見直そうという斬新な研究テーマです。ま、もっともこれまでが古墳からしかみてこなかったのが異常なのであって、ようやく当たり前の状態になりつつあるのかなという感じですね。

ところで次回第17回は三重大学が主催です。今何をしようかな、と思案中です。実はこれが最後の東海例会開催となります。今回で私は表社会から消えようと思っていますので、最後の研究会主宰となります。

第1候補は「東海地方の東海道・東山道の駅家」ですがまだ思案中です。ご意見をお寄せ下さい。

今回も多数のご参集をお待ち申しております。

これは行かんとあかんな、と思う人はこいつをポチッと押して下さいね→