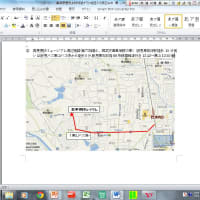

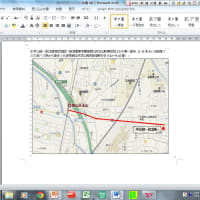

今日は一人の大学院生の研究テーマである横穴式木室墓の研究の指導で、伊勢市郷土資料館へ行ってきました。

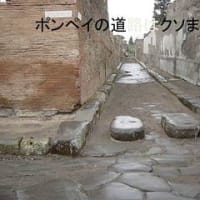

この古墳群は、全国でも珍しい横穴式石室を木で造った古墳数基が小さな丘の上に営まれている群集墳なのです。

残念ながら、担当者の懸命の願いにもかかわらず、公共事業によりすっかり姿を消してしまったのですが、今なら直ぐに国史跡になったはずの遺跡です。この古墳からはたくさんの須恵器が副装品として出土しているのですが、その多くが火を受けているというのです。そこでその土器を見せてもらいにいったわけです。

横穴式木室墓というのは遠江から発生したといわれているのですが、その半数ちかくが「火化」といって最終段階に木室に火が放たれるというのです。その思想的背景については仏教との関係や須恵器工人との関係などが指摘されていますが、まだ確定はしていません。

「火化」の背景を知るために、それらのどの時期のものが、どの様な状態で火を受けているのかについて、須恵器の状態を調査に行ったのです。もちろん報告書には書いてあるのですが、これまで現物を十分観察していなかったらしいので、この際全部見ておこうということになったのであります。

その結果判ったことは、極めて強い火を受けて変色しているものからほとんど見分けのつかないものまで、出土古墳、出土位置によって随分異なることが判りました。また、昼河古墳群では副装品の中で一番新しい時期に当たる7世紀後半の須恵器が火を受けていますので、遅いものでこの時期に、早いもので7世紀前半に「火化」されているらしいことが判って来ました。古墳群に横穴式木室が導入されるのが、6世紀末のようですから、一応今のところ、徐々に「火化」が進行していったように見えます。ただ、横穴式木室墓ではもっと早い6世紀後半には「火化」が始まっていますので、なぜ昼河古墳群では遅れるのか、興味深い課題も見付かりました。

ところで、郷土資料館には一階に民俗資料や文献史料が、二階に考古資料が展示されているのですが、私たちが居た半日で入館したのは私たち二人と1階の調査に来ていた研究煮らしい人一人、そして、二階にまで上がってこられた一般の方お一人がいらっしゃるだけでした。

以前にも来たことのある学生の話によるとその時も一日居て自分も入れて3人だったとか。帰り際にアルバイトだという事務の方に伺うと年間の入館者は1000人くらいかな?ということでした。そしていつもは自分達バイトの者だけで、団体の入館者(小学校などからの事前申し込み)があるときは市の教育委員会の方が見えるとか。

置いてある資料はとっても面白い資料なんですよ。展示ケースも立派だし。結局市の姿勢が問題なんでしょうね。いくら財政難だといっても、役所には人が余っているはずです。そんな部局から人を割いて、きちんとした学芸員を置けば、入館者は必ず増えるものです。

伊勢神宮には何十万人もの人が来られるわけですから、そのうちの1%の方が立ち寄られても年間数千人にはなるはずです。本当にもったいない!!

そんなことを思って帰路についた私の携帯に嬉しい知らせが!!

ある市役所の文化財担当の試験を受けていた学生がまだ一次試験だけれど第一関門を突破しました!というのである。

私の見立てでは「当然!!」だったのだが、本人としてはそれなりに必死だったようである。もちろんこれから面接などの第二関門が待ち受けているわけで、まだまだ油断は出来ないが、少し気が楽になった。これからまた、面接の特訓である。これにはこの間多くの成功者を輩出しているので、少々自信がある。1ヶ月後くらいに朗報が伝えられるに違いない。

とても元気がよくて、勉強熱心で、今やっている卒論でもとてもいい論文が出来そうな学生である。本当なら大学院でもう少し鍛えたいのだが、今でも十分即戦力として使える、内のエースである。きっと採用してくれればその市は大いに文化行政が進展するに違いない。発掘だけではなく広く文化行政を積極的にやるよう既に厳しい指導をしている。

採用されればボランテアで講演などにも行くからと言ってある。最終結果が待ち遠しい。そしてその市での講演会が楽しみだ。

ここ数年は考古学には結構求人のあるのが現実である。我が研究室の学生も専門職として公務員に採用される人間が増えている。

それ以外の民間や一般公務員も今年はほぼ全員就職が内定した。それもそれぞれしっかりした企業や市役所へ。万歳!!である。

まだまだ三重大考古学研究室は棄てたもんじゃないぞと思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

道のへのむくげは馬にくわれけり 芭蕉

木槿塚 訪う人もなく 鰯雲 企良

(むくげづか とうひともなく いわしぐも)

秋晴れに 美濃路に向かい あっぱれと 企良

荼毘に付す 昼河の丘に 枯れ葉舞う 企良

この古墳群は、全国でも珍しい横穴式石室を木で造った古墳数基が小さな丘の上に営まれている群集墳なのです。

残念ながら、担当者の懸命の願いにもかかわらず、公共事業によりすっかり姿を消してしまったのですが、今なら直ぐに国史跡になったはずの遺跡です。この古墳からはたくさんの須恵器が副装品として出土しているのですが、その多くが火を受けているというのです。そこでその土器を見せてもらいにいったわけです。

横穴式木室墓というのは遠江から発生したといわれているのですが、その半数ちかくが「火化」といって最終段階に木室に火が放たれるというのです。その思想的背景については仏教との関係や須恵器工人との関係などが指摘されていますが、まだ確定はしていません。

「火化」の背景を知るために、それらのどの時期のものが、どの様な状態で火を受けているのかについて、須恵器の状態を調査に行ったのです。もちろん報告書には書いてあるのですが、これまで現物を十分観察していなかったらしいので、この際全部見ておこうということになったのであります。

その結果判ったことは、極めて強い火を受けて変色しているものからほとんど見分けのつかないものまで、出土古墳、出土位置によって随分異なることが判りました。また、昼河古墳群では副装品の中で一番新しい時期に当たる7世紀後半の須恵器が火を受けていますので、遅いものでこの時期に、早いもので7世紀前半に「火化」されているらしいことが判って来ました。古墳群に横穴式木室が導入されるのが、6世紀末のようですから、一応今のところ、徐々に「火化」が進行していったように見えます。ただ、横穴式木室墓ではもっと早い6世紀後半には「火化」が始まっていますので、なぜ昼河古墳群では遅れるのか、興味深い課題も見付かりました。

ところで、郷土資料館には一階に民俗資料や文献史料が、二階に考古資料が展示されているのですが、私たちが居た半日で入館したのは私たち二人と1階の調査に来ていた研究煮らしい人一人、そして、二階にまで上がってこられた一般の方お一人がいらっしゃるだけでした。

以前にも来たことのある学生の話によるとその時も一日居て自分も入れて3人だったとか。帰り際にアルバイトだという事務の方に伺うと年間の入館者は1000人くらいかな?ということでした。そしていつもは自分達バイトの者だけで、団体の入館者(小学校などからの事前申し込み)があるときは市の教育委員会の方が見えるとか。

置いてある資料はとっても面白い資料なんですよ。展示ケースも立派だし。結局市の姿勢が問題なんでしょうね。いくら財政難だといっても、役所には人が余っているはずです。そんな部局から人を割いて、きちんとした学芸員を置けば、入館者は必ず増えるものです。

伊勢神宮には何十万人もの人が来られるわけですから、そのうちの1%の方が立ち寄られても年間数千人にはなるはずです。本当にもったいない!!

そんなことを思って帰路についた私の携帯に嬉しい知らせが!!

ある市役所の文化財担当の試験を受けていた学生がまだ一次試験だけれど第一関門を突破しました!というのである。

私の見立てでは「当然!!」だったのだが、本人としてはそれなりに必死だったようである。もちろんこれから面接などの第二関門が待ち受けているわけで、まだまだ油断は出来ないが、少し気が楽になった。これからまた、面接の特訓である。これにはこの間多くの成功者を輩出しているので、少々自信がある。1ヶ月後くらいに朗報が伝えられるに違いない。

とても元気がよくて、勉強熱心で、今やっている卒論でもとてもいい論文が出来そうな学生である。本当なら大学院でもう少し鍛えたいのだが、今でも十分即戦力として使える、内のエースである。きっと採用してくれればその市は大いに文化行政が進展するに違いない。発掘だけではなく広く文化行政を積極的にやるよう既に厳しい指導をしている。

採用されればボランテアで講演などにも行くからと言ってある。最終結果が待ち遠しい。そしてその市での講演会が楽しみだ。

ここ数年は考古学には結構求人のあるのが現実である。我が研究室の学生も専門職として公務員に採用される人間が増えている。

それ以外の民間や一般公務員も今年はほぼ全員就職が内定した。それもそれぞれしっかりした企業や市役所へ。万歳!!である。

まだまだ三重大考古学研究室は棄てたもんじゃないぞと思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

道のへのむくげは馬にくわれけり 芭蕉

木槿塚 訪う人もなく 鰯雲 企良

(むくげづか とうひともなく いわしぐも)

秋晴れに 美濃路に向かい あっぱれと 企良

荼毘に付す 昼河の丘に 枯れ葉舞う 企良