永通門の礎石、すごいなと思ったらよろしくお願いします。

18・19の二日間、亀山市関町に所在する笹ヶ平古墳周辺に認められる高まりが古墳であるのか否かについての確認調査に参加していました。

同市の市史編さん室及び教育委員会の分布調査の一環で、他にも分布調査で見つかった「転び石古墳」(仮称)の確認も行うことになっています。詳細は後日報告することにして、とにかく久しぶりの山歩きにガタの来かけている私の膝が悲鳴を上げてしまいました。昨日は平地を歩くのも難渋するくらい腫れ上がってしまったのです。歳ですね(内の卒業生から昨日我が家に誕生祝いが届いたそうです-誕生日を一人職場で過ごすというのは私にとっては普通のことなんですが・・・今年も仕事に追われて大学におりました-。ナナナント1年早く還暦祝いと書いてあったそうなんです。その中実は赤い五本指の靴下でした(こんなもんよう見つけてきたワ!)。早速「一年早くこの世から消えることにします」と皮肉を込めて、メールしておきました。(笑))。

さて、洛陽探索はとても充実していたので、どこからお話ししたらいいのか困ってしまうのですが、南市同様、基準になる遺跡をご紹介しておくことにしましょう。本当は現在発掘調査中の定鼎門がいいのですが、未公表の現場なので、残年ながら公開できません。いつか定鼎門公園として公開された暁にはご紹介することが出来るでしょう。それまで秘蔵しておきます。

今日ご紹介するのは、外郭東辺南門の永通門跡です。この門は外郭南辺の城壁の1本北側を通る道に開く門で、門から二つめの履道坊には白居易が居住していたことが知られています。彼の居宅址については去年洛陽へ伺ったときに発見した薬研をご紹介しましたが、居宅の範囲についても興味深い見解を伺うことが出来ました。日本の戸主制を考える上でとても参考になる見解です(そんな研究者が意見が違うと言って、現場からはずされるのは悲しいですね)。これも白居易邸宅の項でご説明することにします。

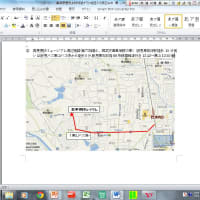

(まずは山田博士の地図で場所を確認。右辺下から一番目の門が永通門です。永通門に至る東西道路を西へ二つ行った履道坊が白居易の邸宅のあった町です。)

見て下さい!こんな直接的な地名が残っているんです。まさに洛陽城の南東の角の町です。

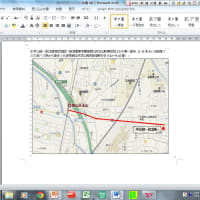

(南東角付近の城壁跡に残る地道を北に向かって進んでいきます。こんなに見事に地割りが残っているなんて信じられませんでした。そして間もなくもっと信じられない光景が・・・)

(東外郭南東部から北へ進むこと約200mこんな石が小川の橋に用いられていました。永通門に用いられていた礎石の一部のようです。)

(そして永通門その位置にこんな礎石が残っていたのです。何とかしないと壊れてしまいそうなのが心配ですね。ちなみにこれは、北側の礎石です。)

(こちらが南側の礎石。北側の礎石より1石分東に位置していますから既に1石は抜き取られてしまっているわけです。)

(人物の立っているところが礎石の位置ですからその間が永通門の北側の門道ということになります。写真を撮っているところが先ほどの東辺城壁を残す地道です。そしてこの方向に西へ約500m行ったところに履道坊があります。白居易の邸宅は履道坊の北西の隅だったと言われていますからそこからさらに400m程北へ行かなければなりません。)

この次は東辺の南から二番目の門である建春門跡です。ご期待下さい。

ランキング登録もよろしくね

18・19の二日間、亀山市関町に所在する笹ヶ平古墳周辺に認められる高まりが古墳であるのか否かについての確認調査に参加していました。

同市の市史編さん室及び教育委員会の分布調査の一環で、他にも分布調査で見つかった「転び石古墳」(仮称)の確認も行うことになっています。詳細は後日報告することにして、とにかく久しぶりの山歩きにガタの来かけている私の膝が悲鳴を上げてしまいました。昨日は平地を歩くのも難渋するくらい腫れ上がってしまったのです。歳ですね(内の卒業生から昨日我が家に誕生祝いが届いたそうです-誕生日を一人職場で過ごすというのは私にとっては普通のことなんですが・・・今年も仕事に追われて大学におりました-。ナナナント1年早く還暦祝いと書いてあったそうなんです。その中実は赤い五本指の靴下でした(こんなもんよう見つけてきたワ!)。早速「一年早くこの世から消えることにします」と皮肉を込めて、メールしておきました。(笑))。

さて、洛陽探索はとても充実していたので、どこからお話ししたらいいのか困ってしまうのですが、南市同様、基準になる遺跡をご紹介しておくことにしましょう。本当は現在発掘調査中の定鼎門がいいのですが、未公表の現場なので、残年ながら公開できません。いつか定鼎門公園として公開された暁にはご紹介することが出来るでしょう。それまで秘蔵しておきます。

今日ご紹介するのは、外郭東辺南門の永通門跡です。この門は外郭南辺の城壁の1本北側を通る道に開く門で、門から二つめの履道坊には白居易が居住していたことが知られています。彼の居宅址については去年洛陽へ伺ったときに発見した薬研をご紹介しましたが、居宅の範囲についても興味深い見解を伺うことが出来ました。日本の戸主制を考える上でとても参考になる見解です(そんな研究者が意見が違うと言って、現場からはずされるのは悲しいですね)。これも白居易邸宅の項でご説明することにします。

(まずは山田博士の地図で場所を確認。右辺下から一番目の門が永通門です。永通門に至る東西道路を西へ二つ行った履道坊が白居易の邸宅のあった町です。)

見て下さい!こんな直接的な地名が残っているんです。まさに洛陽城の南東の角の町です。

(南東角付近の城壁跡に残る地道を北に向かって進んでいきます。こんなに見事に地割りが残っているなんて信じられませんでした。そして間もなくもっと信じられない光景が・・・)

(東外郭南東部から北へ進むこと約200mこんな石が小川の橋に用いられていました。永通門に用いられていた礎石の一部のようです。)

(そして永通門その位置にこんな礎石が残っていたのです。何とかしないと壊れてしまいそうなのが心配ですね。ちなみにこれは、北側の礎石です。)

(こちらが南側の礎石。北側の礎石より1石分東に位置していますから既に1石は抜き取られてしまっているわけです。)

(人物の立っているところが礎石の位置ですからその間が永通門の北側の門道ということになります。写真を撮っているところが先ほどの東辺城壁を残す地道です。そしてこの方向に西へ約500m行ったところに履道坊があります。白居易の邸宅は履道坊の北西の隅だったと言われていますからそこからさらに400m程北へ行かなければなりません。)

この次は東辺の南から二番目の門である建春門跡です。ご期待下さい。

ランキング登録もよろしくね