一昨日、6月6日、総務省統計局から4月度の家計調査(家計収支編)が発表になりました。

コロナが終息期に入り、3月末には春闘の集中回答日もあり、「大手企業の満額回答続出」などとマスコミに報じられていました。

政府もいよいよ今迄の経済低迷期からの脱出とおいった雰囲気を作ろうと躍起のようで、サラリーマン世帯の財布の収支にも影響が出るのではないかという気もあって、先ず、例月点検している2人以上勤労者世帯の平均消費性向を見ました。

平均消費性向の推移(2人以上勤労者世帯:%)

資料:総務省「家計調査」

昨年になってからは、前年比で上昇基調がほぼ続いている(3月・11月以外は青より赤の柱が高い)状況でした。

更に今年に入っても1、2月は緑の柱がさらに高くなっていたのですが、3月は0.2ポイントの微上昇となって、さて先行きはでした。

今回は、開けてビックリ、4月の数字は前年の78.8%から73.9%へと4.9ポイントの大幅低下になっていました。

ところで、平均消費性向の低下するのには2つの要因があります。一つは、家計が節約して貯金を増やそうという場合、もう一つは、収入が増えたのに今まで通りの支出をしていたら消費の割合が減ったという場合です。

日本では長い間前者の節約型、今回は後者の収入増型になる可能性もあり、それならベストだと思っていましたが、どうもそう簡単ではないようです。

消費支出の統計内容から推測しますと、両方の要因が絡み合っているようです。

先ず全体の傾向としては2人以上全世帯の消費支出を見ますと名目値で0.5%減、実質値で4.4%減とともにマイナスです。

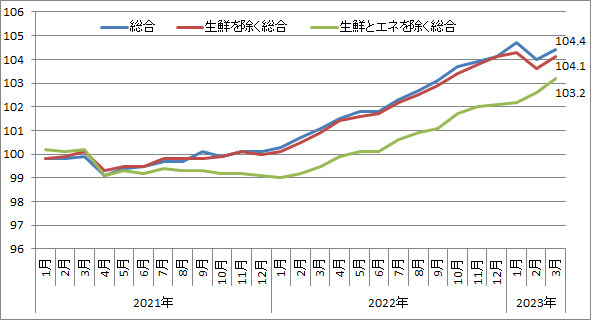

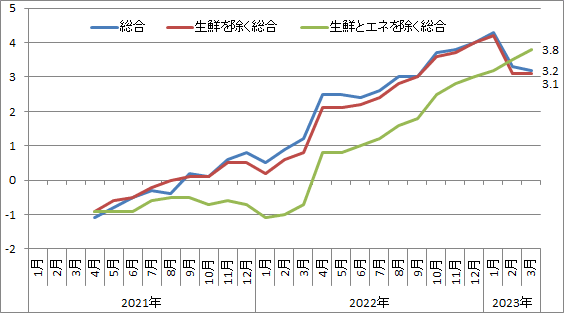

物価上昇に負けずに所費を伸ばすという元気も息切れし、4%以上の物価上昇では、少し節約しなければという雰囲気も出てきたように感じられます。

勤労者世帯では、収入の統計もありますので見てみますと世帯の収入は前年比2.6%の増、実質値では1.4%の減ですが、世帯主の収入は0.7%のマイナスで、春闘の効果はまだないようです。

その代わり、人手不足のせいでしょうか世帯主以外(妻、子供など、多分非正規?)の収入が増えて、合計では2.6%の増加で、平均消費性向計算の分母の可処分所得(手取り)は3.5%のプラス(実質は0.6%のマイナス)です。

しかし、収入は増えても支出は抑えられ、名目で0.9%減、実質6.7%減と節約基調で、その結果が平均消費性向の4.9ポイントの低下になっているのです。

別途消費支出の中身を費目別にみますと、食料のような、値上げがあっても減らしにくい物は伸び、家庭用品や衣類など節約できるものは伸びず、交通、通信や、教養娯楽のような、コロナ終息で活動が積極化しているものは増加といった、節約と支出増の選択の状況が見られます。

5月には、春闘の結果がどうかも出て来るでしょうし、物価の状況とも相まって、日本経済を左右する個人消費の動きがもう少し見えてくるのではないでしょうか。

コロナが終息期に入り、3月末には春闘の集中回答日もあり、「大手企業の満額回答続出」などとマスコミに報じられていました。

政府もいよいよ今迄の経済低迷期からの脱出とおいった雰囲気を作ろうと躍起のようで、サラリーマン世帯の財布の収支にも影響が出るのではないかという気もあって、先ず、例月点検している2人以上勤労者世帯の平均消費性向を見ました。

平均消費性向の推移(2人以上勤労者世帯:%)

資料:総務省「家計調査」

昨年になってからは、前年比で上昇基調がほぼ続いている(3月・11月以外は青より赤の柱が高い)状況でした。

更に今年に入っても1、2月は緑の柱がさらに高くなっていたのですが、3月は0.2ポイントの微上昇となって、さて先行きはでした。

今回は、開けてビックリ、4月の数字は前年の78.8%から73.9%へと4.9ポイントの大幅低下になっていました。

ところで、平均消費性向の低下するのには2つの要因があります。一つは、家計が節約して貯金を増やそうという場合、もう一つは、収入が増えたのに今まで通りの支出をしていたら消費の割合が減ったという場合です。

日本では長い間前者の節約型、今回は後者の収入増型になる可能性もあり、それならベストだと思っていましたが、どうもそう簡単ではないようです。

消費支出の統計内容から推測しますと、両方の要因が絡み合っているようです。

先ず全体の傾向としては2人以上全世帯の消費支出を見ますと名目値で0.5%減、実質値で4.4%減とともにマイナスです。

物価上昇に負けずに所費を伸ばすという元気も息切れし、4%以上の物価上昇では、少し節約しなければという雰囲気も出てきたように感じられます。

勤労者世帯では、収入の統計もありますので見てみますと世帯の収入は前年比2.6%の増、実質値では1.4%の減ですが、世帯主の収入は0.7%のマイナスで、春闘の効果はまだないようです。

その代わり、人手不足のせいでしょうか世帯主以外(妻、子供など、多分非正規?)の収入が増えて、合計では2.6%の増加で、平均消費性向計算の分母の可処分所得(手取り)は3.5%のプラス(実質は0.6%のマイナス)です。

しかし、収入は増えても支出は抑えられ、名目で0.9%減、実質6.7%減と節約基調で、その結果が平均消費性向の4.9ポイントの低下になっているのです。

別途消費支出の中身を費目別にみますと、食料のような、値上げがあっても減らしにくい物は伸び、家庭用品や衣類など節約できるものは伸びず、交通、通信や、教養娯楽のような、コロナ終息で活動が積極化しているものは増加といった、節約と支出増の選択の状況が見られます。

5月には、春闘の結果がどうかも出て来るでしょうし、物価の状況とも相まって、日本経済を左右する個人消費の動きがもう少し見えてくるのではないでしょうか。