10月20日の日曜日、嵯峨釈迦堂(清凉寺)境内の狂言堂で、嵯峨大念佛狂言秋季公演が行われました。

嵯峨大念佛狂言は京都三大狂言の一つで、鎌倉時代に始まったとされ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

この狂言は、能楽の狂言とはだいぶ様子が違います。

狂言師というプロではなく、演者も囃子も裏方もすべて住民の手で行われる。

役者全員が面をつける「仮面劇」で、セリフのない「無言劇」。

「融通念仏」と「大念佛会」に連なる宗教的な背景を持っていることが特徴です。

当日の演目

「橋弁慶」

「大原女」 1991年を最後に上演が途絶えていた演目、28年ぶりに復活

「紅葉狩」

開始前の狂言堂

橋弁慶

よく知っている物語では、千本の刀を集めるために夜な夜な五条の橋で刀を持った人を襲っていた弁慶が、あと一本に迫った夜、笛を吹く牛若に出会い、手玉に取られて降参し、家来になるというものです。

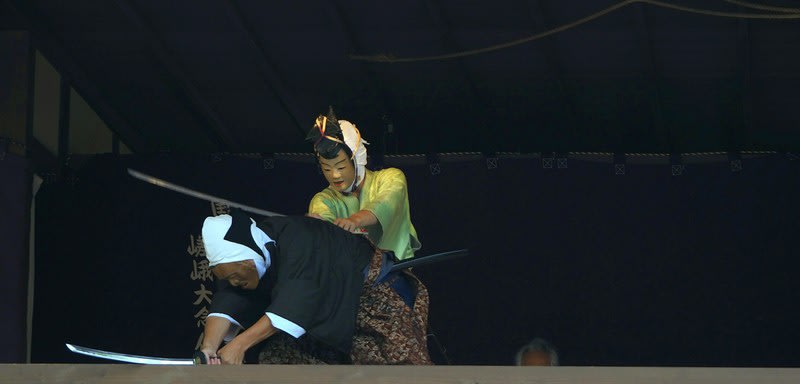

狂言では牛若が人斬りででてきます。

登場人物:牛若丸・弁慶・太刀持・斬られ(三人)

女装した牛若丸は五条の橋のたもとで笛を吹き立ち去る。

弁慶は供を従え 五條天神にお参りにやって来る。

牛若丸が通行人を斬り捨てている。

一人目

二人目

三人目も斬り捨てる。

そこへ弁慶が通りかかり大刀打ちとなる。

牛若丸に薙刀を打ち落 とされた弁慶は力つき降伏する。牛若丸は弁慶を従え立ち去る。

大原女(おはらめ)

登場人物:旦那・供・母親・三姉妹

舞台は大原の里。花見にやってきた旦那と供は、そこで母親と大原女である三人娘の一行に出会います。

大原女は、頭に薪や柴を乗せて、京の町へ行商に出かけた大原の働く女性のことです。

三人娘と一緒に酒盛りをしたいと思った旦那は、供に命じて母親に話をつけさせます。

そうして一緒に酒を飲み、盛り上がっていく中、 酔った供が踊り始めます。

あまりにも下手だったため、母親は三人娘に踊りを披露させました。

旦那は、手を叩いて見ていましたが、そのうち浮かれて踊り出し、どさくさにまぎれて娘のひとりの手を取って

連れて行こうとしました。

それをみた母親は大激怒。考えた末、娘と入れ代わって、旦那の求めに応じることにしました。

母親になりすました娘と供は、先に退場。残った旦那は何も知らずにワクワクしながら娘の顔をのぞき込むと、

そこにはお多福顔の母親が。旦那はびっくりし、きりきり舞いして逃げ帰ります。

時間の関係で「紅葉狩」は見ずに帰りました。

こうした催しが復活されて良かったですね。

伝統は絶やしてはならないと思います。

演じている人も、見ている人も楽しいはずです。

紅葉狩見たかったでしょう・・・に!

お疲れさまでした。

心が豊かになります!

うまく撮影されているので雰囲気が伝わります

(^^♪ ♪♪

孫に<メッ・・・>と言いたくなります<わらい>

鎌倉時代から続いていますが、一時期中止期間がありました。プロではない住民主体狂言ですので、なかなか大変なことも多いようです。

大原女は28年ぶりの復活ですが、子供狂言では続いていたようです。今回の狂言でも、三人姉妹は子供たちです。

紅葉狩は見れずに残念です。

ありがとうございます。

素人撮影で動きのあるのは難しいです。なんとかストーリーになるように画像配置しました。

ありがとうございます。

壬生寺は元々広いお寺だったんですが、幼稚園や老人施設が次々出来、狭くなりました。近藤勇の胸像がある場所は、いつでも誰でも無料で行くことが出来たのですが、いつの間にかお休み処のような建物が建ち、近藤勇をまじかで見るには、そこの有料ゲートを通らないと行けません。商魂たくましいお寺です。

清涼寺の狂言堂が新しくなって2年目、私もここで観るのは2回目ですが、衣装はきれいな印象をもっています。壬生寺は商魂たくましくなりましたね。

消費税は関係がないはずですが、拝観料を値上げする拝観寺院が目に付くようになりました。

最近は時代劇が少なくなりました。以前はよく大覚寺や大沢池、上賀茂神社などで撮影風景を見かけました。サスペンスもで京都を舞台にした作品は水路閣が出てきます。

天授庵の紅葉は気に入っている一つです。紅葉も早いので来月初旬には行ってみようと思っています。

ありがとうございます。