京都国立近代美術館 2020.07.23 thu. - 09.22 tue

『京(みやこ)のくらし―二十四節気を愉しむ』

日本はくらしを彩る芸術の中に、巧みに自然を取り入れてきました。

京都もくらしと自然、芸術が密接な関係を築いてきた街として、人々を魅了してきました。

美術館所蔵作品で綴る二十四節気の京都のくらしです。

芒種 BOSHU

6月5日〜6月20日ごろ

稲でいうなら籾殻。

先端にある、とげのような突起を芒という。

つまりは稲をはじめとする、穀物の種を蒔く時期とされる。

曇り空の下、あちこちの田んぼで田植えが行われ、そろそろ梅雨に入るころ。

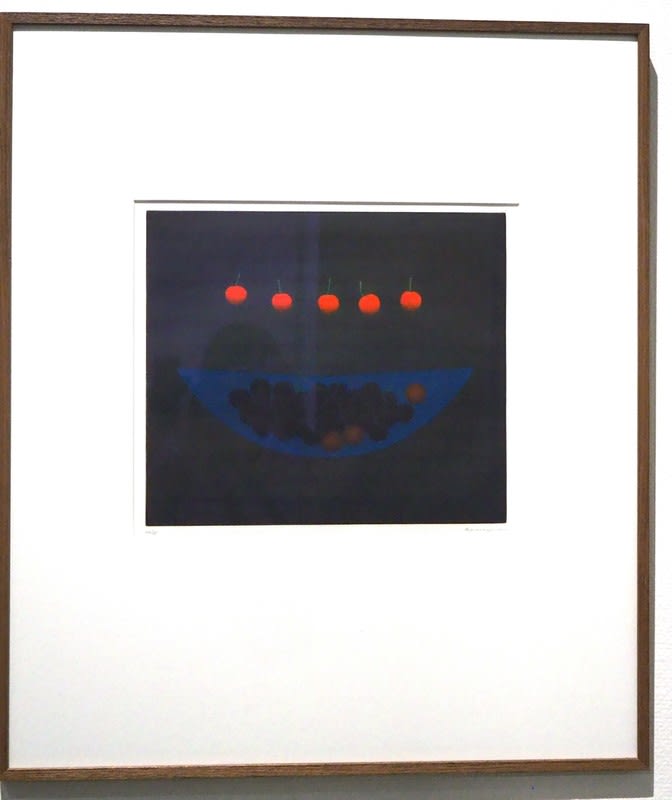

浜口陽三 『さくらんぼと青い鉢』 昭和51

和歌山県出身の版画家(1909年4- 2000年)

銅版画の一種であるメゾチントを復興し、カラーメゾチント技法の開拓者となった。

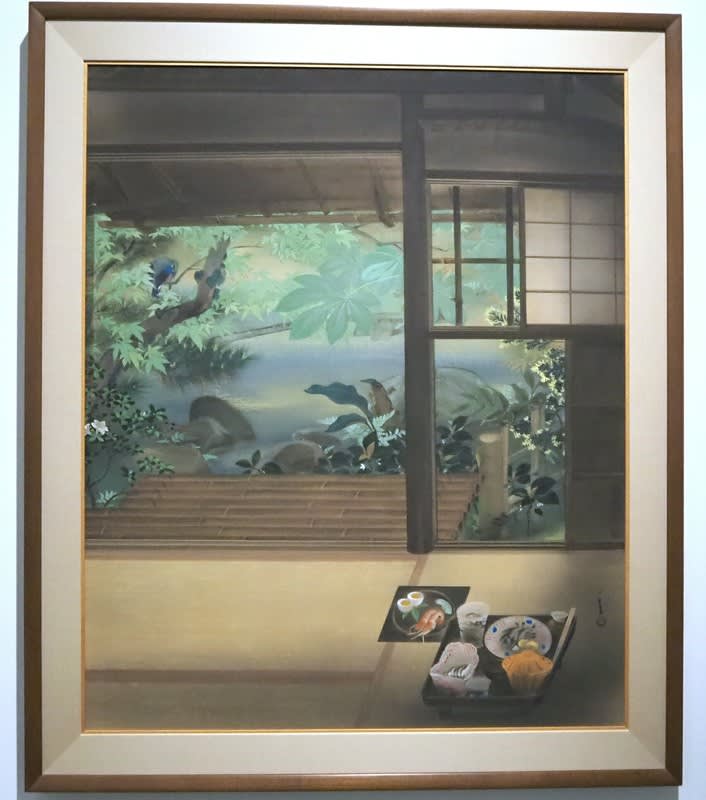

岩倉 壽 『雨季』 昭和61

香川県出身(1936年 - 2018年)の日本画家。

元日本藝術院会員。元日展常務理事。京都市立芸術大学名誉教授。

関根勢之助 『六月の声(声)』 昭和39

東京出身(1929年(昭和4)- 2003年(平成15))

京都市立美術大学教授。京都工芸繊維大学、立命館大学国際関係学部など京都の他大学でも教鞭。

京展審査、京都アートセンター検討委員、京展委員。

1≪不安な扉≫(1962)、≪六月の声(声)≫(1964)、≪彼方へ≫(1964)などを所蔵。

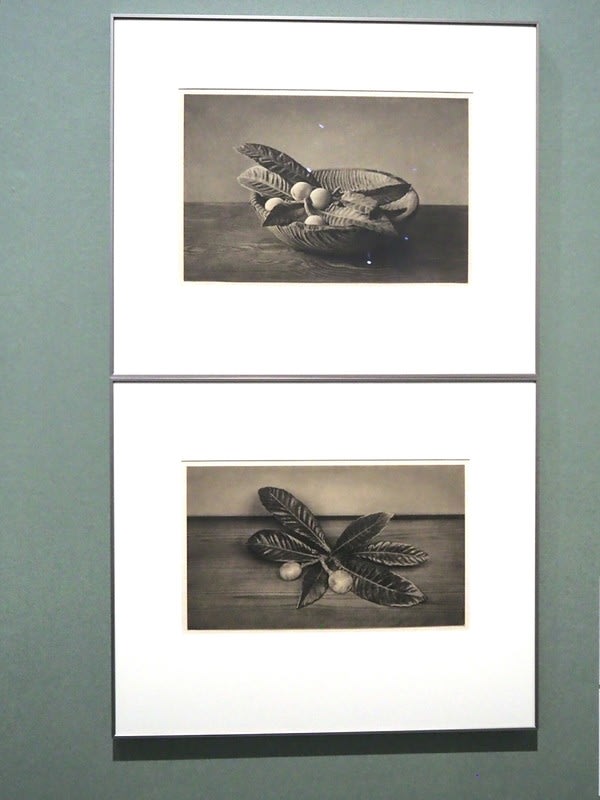

野島康三 [題名不詳] 昭和5

野島康三 『枇杷』 昭和5

埼玉県出身(1889年 - 1964年)、日本の戦前期を代表する写真家のひとり。

特にポートレイトやヌード写真に長け、初期のピクトリアリスムの重厚な絵画的な作品から、のちにストレートな表現に移行。

林 司馬 猫 大正末

京都出身(1906~1985)

京都市立美術専門学校・同美術大学・同芸術大学の教員、同47年(1972)教授を退任。

同51年(1976)から嵯峨美術短期大学(現京都嵯峨芸術大学短期大学部)教授をつとめた。

河合卯之助 京鹿の子画瓶 昭和15

明治22年(1889)3月3日、陶工初代瑞豊の次男として京都五条坂に生まれ、日本画を学び明治44年京都絵画専門学校を卒業した。大正5年自刻木版画集『伊羅保』を出版、大正11年陶芸研究のため朝鮮に旅行した。大正15年『河合卯之助陶画集』を出版、昭和3年に向日窯を築いて作陶、同8年には「押葉陶器」の特許をうけた。昭和12年、パリの芸術と技術万国博に出品、同13年ニューヨーク・サンフランシスコ博に出品、同18年9月『窯辺陶語』を出版した。戦後、昭和22年8月、向日窯を再建して作陶を続け、昭和32年5月には、神戸白鶴美術館において、同年11月には東京三越において陶歴50年記念展を開催した。昭和35年、随筆集『あまどう』を出版、同41年東京三越において喜寿記念展を開催した。生涯のあいだ、いっさい団体展覧会に参加せず、在野にあって独自の道をすすみ、戦前においては正倉院御物唐三彩の研究、李朝窯の発掘で功績をあげ、独自の作風から「赤絵の卯之助」とも呼ばれた。主要作品に、「紅蜀葵海塩彩壺」「孔雀歯朶染付瓶」「野芥子櫛彫瓶」「孔雀朶赤絵盛鉢」「秋海棠群虫赤絵瓶」「杉虫草文様壺」「金彩文花瓶」などがある。

高瀬好山 『蟷螂』 大正~昭和初

明治から大正にかけて作られた自在置物とよばれるもので、銀製。

本物の鯉と同じように開く口。胸ヒレや腹ヒレも動きます。

驚くべきは鱗に覆われた胴体。まるで生きた魚のように身をくねらせるのです。

自在物の由来として、自在に各部所が精巧に動くことが挙げられる。超絶技巧と呼ばれる金属工芸。

平石晃祥 八仙花 昭和59

1910年生まれの京都の作家。

大正期に白い漆が、開発され、大勢の作家が、新しい色漆を使う。

福本潮子 夏着尺『ともしび』 平成16年

夏至 GESHI

6月21日〜7月6日ごろ

夏に至るころ。

ではあるが、京の街はたいてい梅雨まっただ中。

雨に煙る東山三十六峰を見上げ、雲に隠れたお日さまを探す。

一年で最も昼間が長い時期ながら、陽がささないので実感は薄い。

蒸し暑さだけが夏を謳う。

加藤源之助 『糺の祠』 明治40

京都出身(1880年~1946年)

伊藤快彦の私塾鐘美会で洋画を学ぶ。翌年浅井忠の来京を機に師事する。1903年聖護院洋画研究所が発足、ここに入り引き続き浅井に学1904年,1906年関西美術会の水彩画部門で一等賞を受ける。

須田国太郎 『動物園』 昭和28

京都出身(1891年 - 1961年)の洋画家。

京都市立美術大学名誉教授。重厚な作風と東西技法の融合に特色。

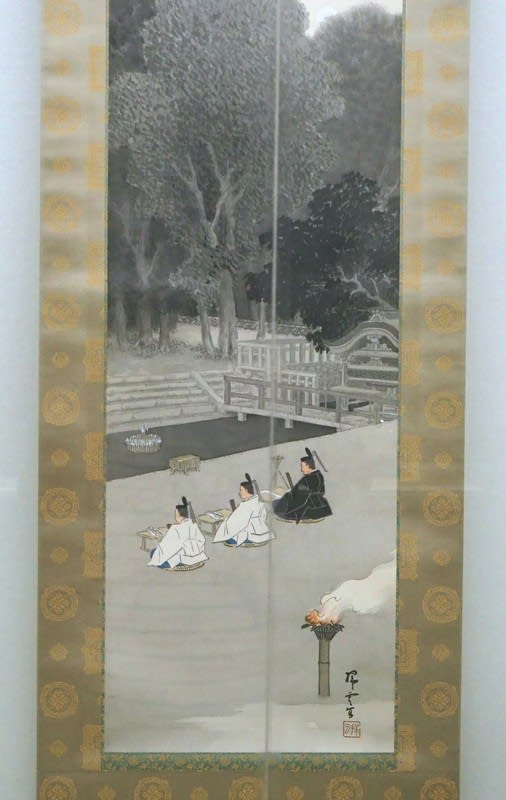

千種掃雲 『下鴨神社夏越神事』 [不詳]

京都出身(1873~1944)

明治28年(1895)竹内栖鳳に師事して掃雲と号する。

明治36年(1903)聖護院洋画研究所に入り浅井忠に洋画を学ぶ。

明治41年(1908)京都府立第2高等女学校(現朱雀高校)美術教師となる。

安田靫彦 『菖蒲』 昭和6

東京出身(1884年 - 1978年)の大正~昭和期の日本画家、能書家。

東京美術学校教授。東京府出身。芸術院会員。文化勲章受章。文化功労者。

朝日文化賞『黄瀬川の陣』(1940年)、文化勲章(1948年)、文化功労者(1951年)

靫彦は前田青邨と並ぶ歴史画の大家で、青邨とともに焼損した法隆寺金堂壁画の模写にも携わった。

「飛鳥の春の額田王」「黎明富士」「窓」はそれぞれ1981年、1986年、1996年に切手に用いられた。

良寛の書の研究家としても知られ、良寛の生地新潟県出雲崎町に良寛堂を設計した。

また靫彦自らも皇居新宮殿千草の間に書、『万葉の秀歌』を揮毫した。

四代 清水六兵衞 『萱艸模様螺鈿応用花瓶』 明治後期

嘉永元年(1848年) - 大正9年(1920年)

3代の長男。のち清水六居。東京国立博物館蔵大灯籠を制作。号は祥鱗。

三代目J Soul Brothersのパフォーマー山下健二郎は、玄孫にあたる。

叶 光夫 天藍釉壷「流」 昭和39

各務鑛三 硝子鉢 昭和15

佐藤潤四郎 クリスタル花器 昭和22

福田平八郎 『鮎』 昭和25

大分県出身の日本画家(1892年 - 1974年)。

鋭い観察眼を基にした、対象がもつ雰囲気、美しさを抽出した表現が特徴とされる。

生涯「水」の動き、感覚を追究していたとされ、「漣」は池面に映る水面の模様を描写した作品。

1961年(昭和36年) - 文化勲章受章、文化功労者。

鈴田照次 木版摺更紗着物「芹花文」 昭和52

川端龍子 『佳人好在』 大正14

和歌山県出身(1885年- 1966年)、戦前の日本画家。

1959年(昭和34年)、文化勲章受章。

激しく流れる水の流れとほとばしる波しぶきによる龍子の描いた水は、巨大なエネルギーで観る者を圧倒。

昭和の動乱期、画壇を飛び出し、独自の芸術を切り開いた日本画家。

けたはずれの大画面、龍子は躍動する水の世界を描き続けた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます