現在2019年度『京の夏の旅』が特別公開されています。

京町屋でよく知られる「無名舎・吉田家」も公開7/25(木)~9/30(月)しています。

呉服の問屋街の一画、祇園祭後祭で賑わう「北観音山」町内に、明治42年に建てられ、現在も住まいとして使われている町家(国登録有形文化財)。かつて白生地問屋であった建物は、通りに面した店舗棟から「通り庭」と呼ばれる土間に沿って奥へと玄関棟、住居棟、土蔵が続き、中庭と座敷庭から構成される典型的な「表屋造」です。風の通り道と採光の機能を兼ね備えた洗練された中庭の美しさや、葦戸や網代など涼を取り込む伝統的な夏の室礼がみどころです。

吉田邸(無名舎)

国登録有形文化財(平成25)、景観重要建造物(平成18)、歴史的意匠建造物(平成11)

中京区 新町通六角下る六角町362番,363番

建築 明治1898~1912/1935改修

木造2階建、瓦葺、建築面積180㎡1棟

通りに東面して構える表屋は上下階とも出桁造で、一階南寄りを土間の戸口とし、北寄りに出格子をたてて中央に揚げ店構を設えています。

2階は両端の半間を除き平格子です。玄関奥の居住部は田字形四間取です。内外ともに良質な意匠の表屋造の町家です。

京呉服の問屋街「室町」の一画六角町にあり、建物は白生地問屋を商った京商家の表屋造りです。

外観の特徴

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いでデザインが異なります。

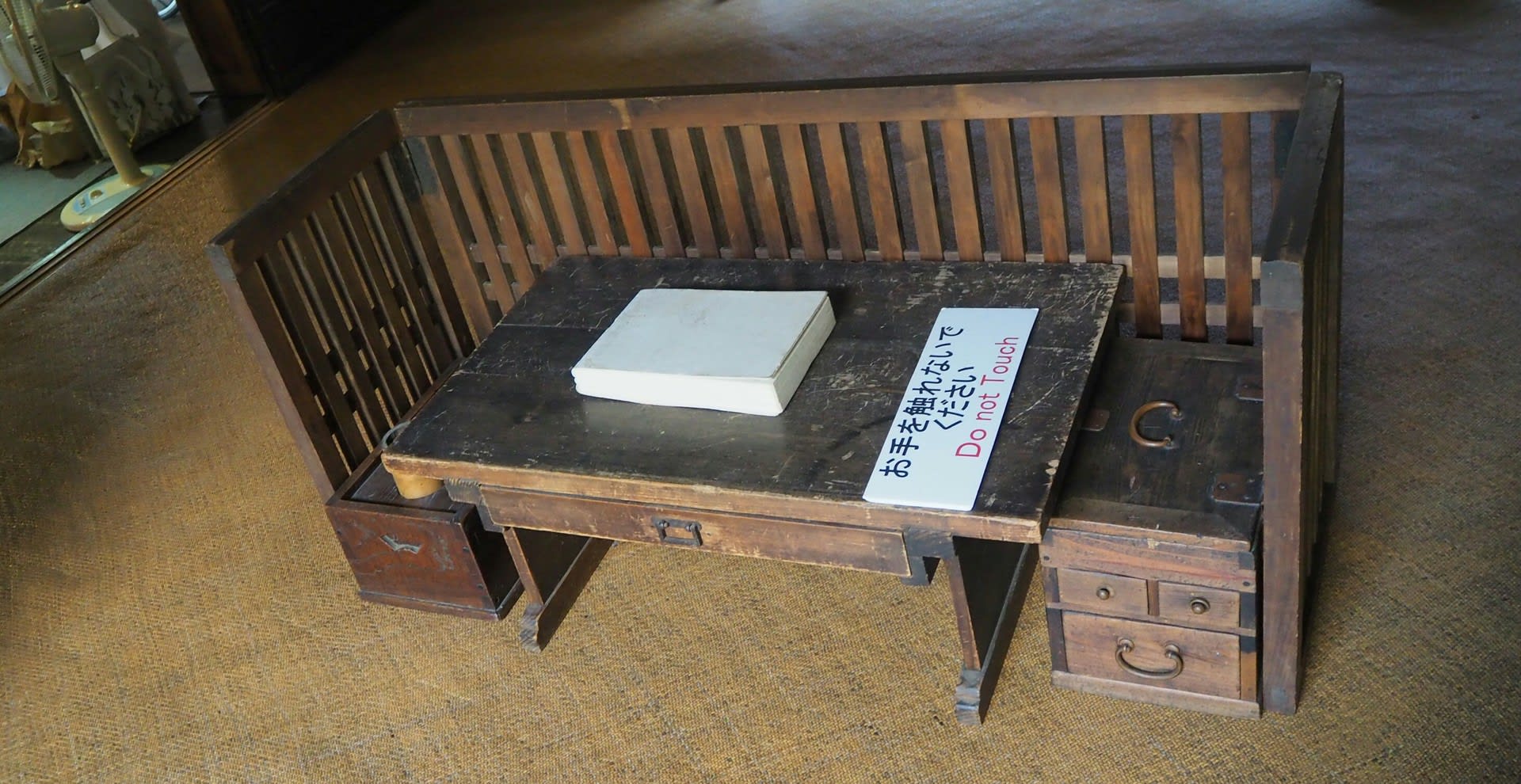

ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。

ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

駒寄

家と道との境界に巡らされた格子の垣で、元は牛馬をつなぐためのものでした。

意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われています。

鍾馗さんが屋根に上がっています。

厄除けの瓦人形は京町屋の象徴です。

玄関を入ります。

店庭、玄関庭から台所、敷地奥の蔵まで通り庭がつながっています。

当主はお茶をされるようで、供待の席を設けた露地庭が玄関に設けられています。

供待の材にはサルスベリを使い、井戸を設け、鞍馬石、賀茂赤石、貴船石が敷かれています。

台所

現当主夫妻の日常の生活の場です。

太い梁が走る天井を見上げれば、湯気や煙を排出する煙り抜け(火袋)の天窓や高窓から陽が燦燦と降り注いでいます。

見学入口

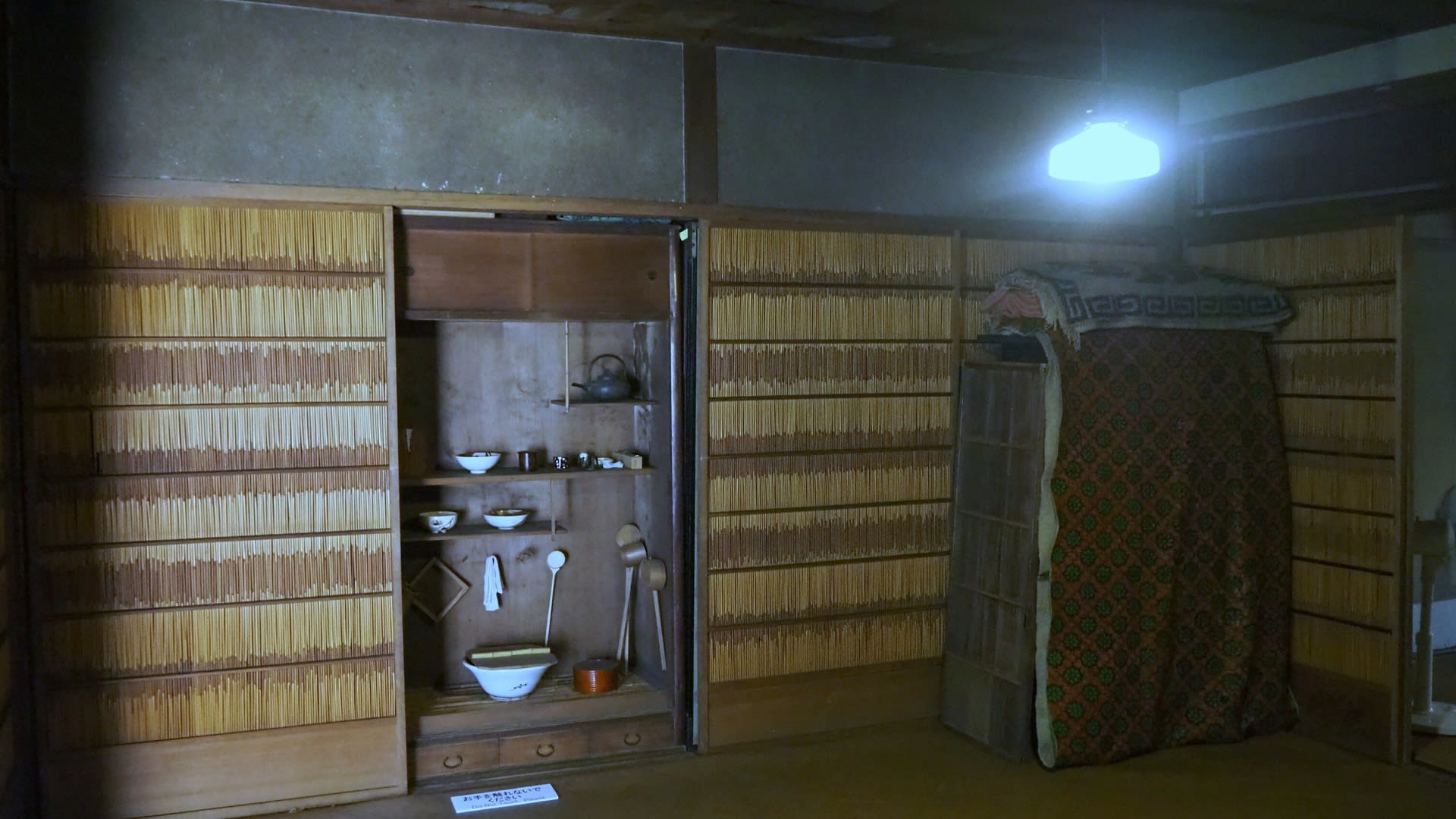

敷物は夏仕様の網代を敷いています。

足元から涼しさを感じることができます。素足ならもっとよくわかると思います。

年代ものらしく飴色になっています。

昔の店の間は現在机と椅子が置かれ、見学者が座ってこの家の概略説得を聞きます。

千本格子

外から中は見えないですが、中から外はよくわかります。

中庭

中庭は町屋の特徴のひとつで、家の真ん中あたりに作られています。

夏になるとこの坪庭に打ち水をすることにより、暑い表通りとの温度差をつくり、家の中に風を呼び込むという作用があります。

また坪庭の緑や、風にそよぐ木々の葉擦れの音は目や耳に涼を与えてくれます。

石灯籠と茂ったシュロチクが印象的です。手水鉢は小型で商家由来です。

中庭、奥庭とも常緑樹が植えられることが多いです。

三方向から坪庭を楽しむことができます。

部屋は中の間と奥の間の二座敷です。

中の間

夏はガラス戸や襖を簀戸や葭障子に替えて風通しを良くしながら日差しを遮ります。

照明はどちらも昔ながらの電球です。

一部が開けられ、当主の茶道具が見えます。

奥座敷

奥庭

ここも常緑樹のマキや侘助などが植えられています。

鞍馬石、白川石、賀茂赤石などの京の名石が使用されています。

鞍馬石

二階は明日に続きます。

街中を歩いていると、立派な暖簾がかかっているばかりで、中の様子は伺い知れないおうちもたくさんあります。

こんななか、特別公開されて、ちょっと圧倒されるような伝統と文化の伝わってくるような立派なおうちですね。

ありがとうございます。

現在も住まいとして使われているので

生活感のある京町家ですね。

9/30(月)まで公開されているのですね。

表屋造りも見たいです!

明日も楽しみにしています。(^^♪

吉田家はさすがに京都の大商家町屋ですね。

夏のしつらえは見事です。夏以外も見学したいものです。

現在住まわれている町屋公開は少ないですね。

またこういう具合に撮影できるところはさらに少ないですね。

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、当主御夫妻が生活していますので、台所などこちらが気をつかいます。

昨年まで当主は北観音山の巡行に役員として参加されていましたが、今年は見かけませんでした。

前の山鉾連合会の会長もされていました。

高齢になってきましたので、町屋の存続そのものが心配です。なんとか存続できるようになってほしいと思う次第です。

ありがとうございます。