今回の日曜美術館は 『文明開化の光と影 小林清親 東京名所図』です。

文明開化で急激な変貌を遂げる東京を、独特の詩情あふれる姿で描いた

小林清親(1847-1915)の風景版画、『東京名所図』が取り上げられました。

この『東京名所図』は、明治9年 から14年まで5年間で全93景描かれ、

明治初めの東京を知る大切な資料と言われています。

『東京名所図』が当時圧倒的な人気を呼んだのは、西洋画のようにリアルな光景が、

夕陽や月光や雪などが醸し出す風情とともに描き出されていたからです。

蒸気機関車や西洋 建築の新橋駅、人力車など、文明開化を象徴する、

最先端の風物を描いても、江戸伝来の風景版画とは違う新しさがありました。

広重のようなデフォルメもなく、写実で景色を切り取る技量と視点は確かです。

現代の東京とは思えない景色ですが、なぜか懐かしさを覚えて気に入っています。

私は版画も好きですが、小林清親も好きなひとりです。

番組で紹介された版画をご紹介します。

「高輪牛町朧月景」

新橋、横浜間を走った列車です。

非常に写実的な版画です。

「新橋ステンション」

「東京銀座日報社」

文明開化直後の銀座レンガ街の様子です。

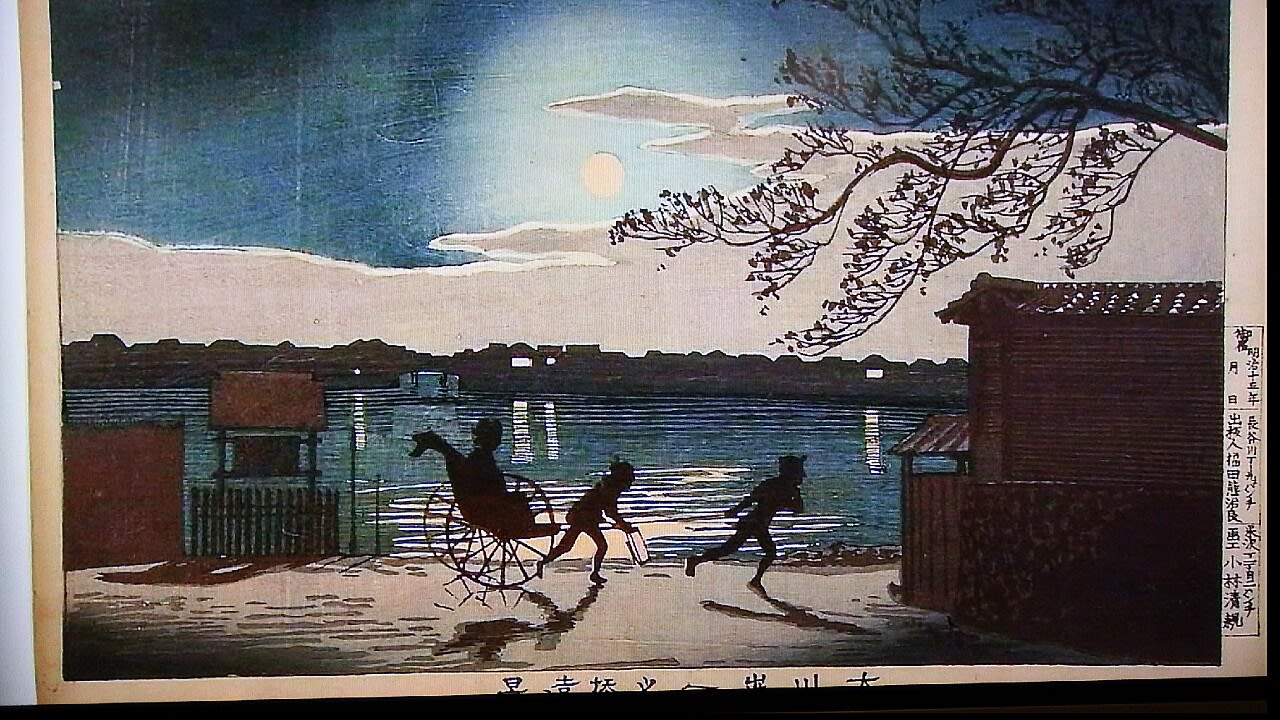

「大川岸一之橋遠景」

満月が煌々と照らす隅田川を人力車が走ります。

「両国雪中」

雪が降り積もった両国の通りです。

「隅田川の花見」

「日本橋夜」

「今戸夏月」

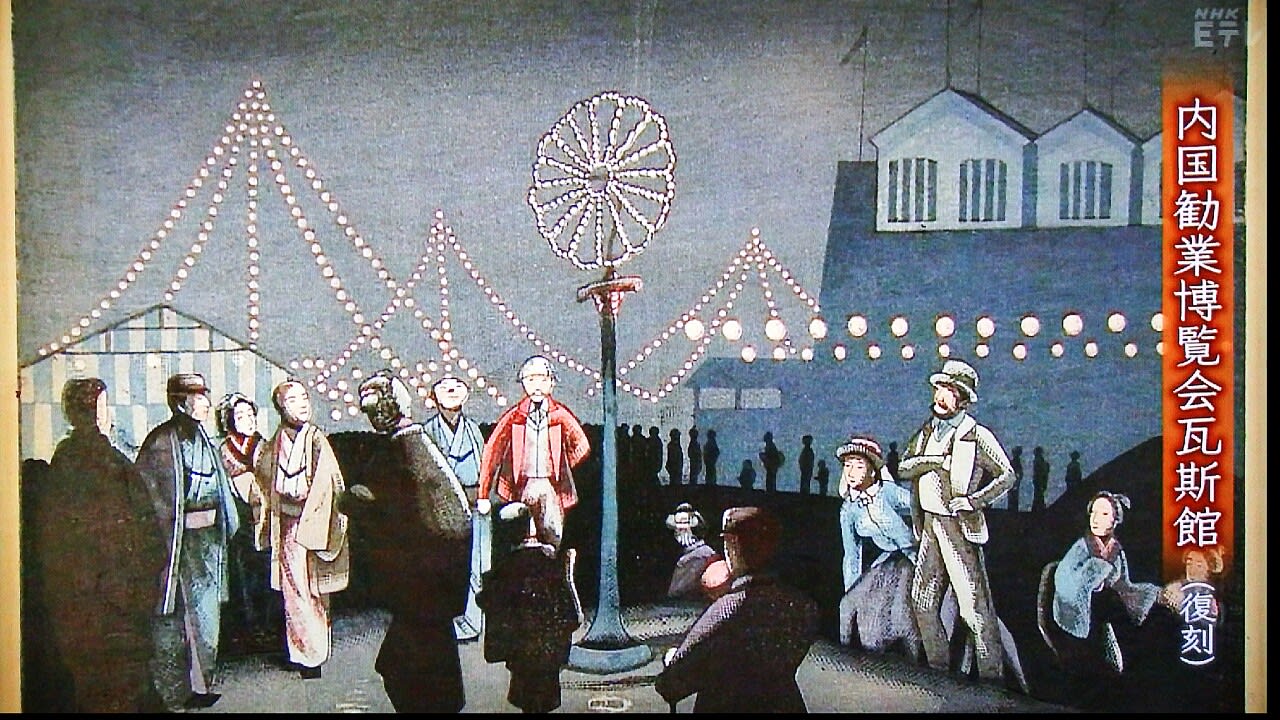

「内国勧業博覧会瓦斯館」(復刻版)

「東京橋場渡黄昏景」

「橋場の夕暮」

「東京小梅曳舟夜図」

「御厩橋之図」

「御茶水蛍」

「両国花火之図」

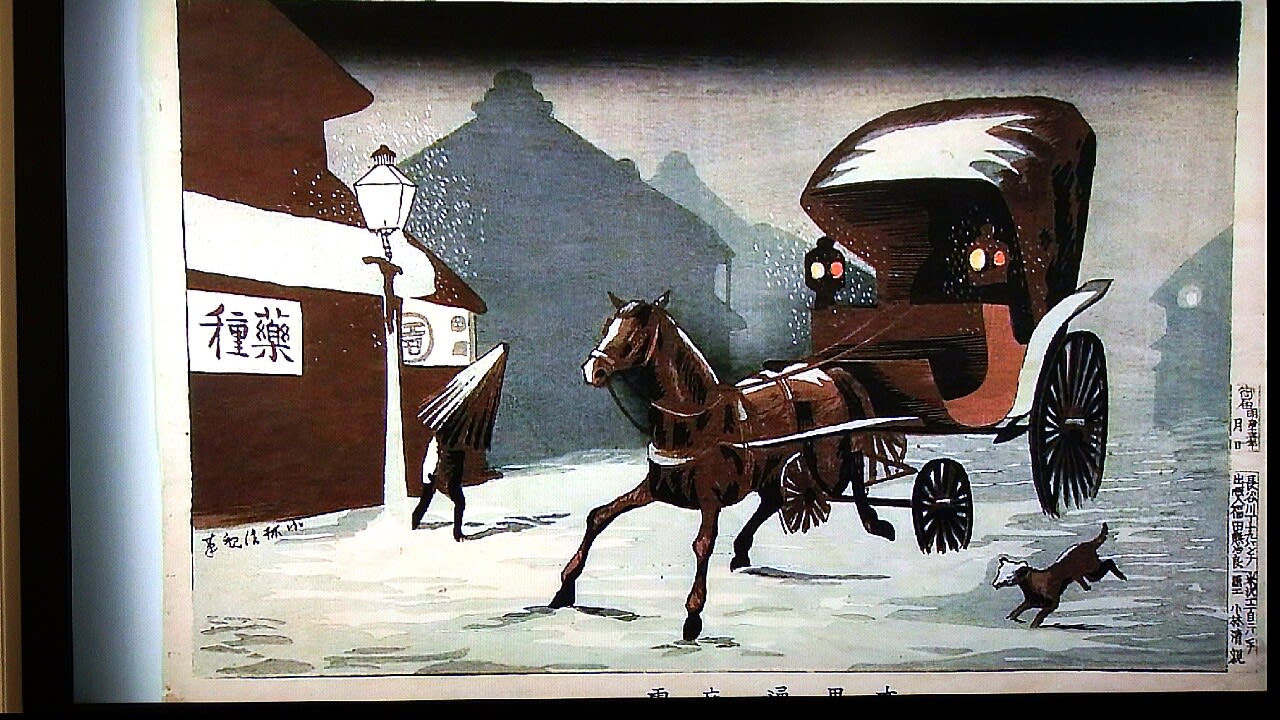

「本町通夜雪」

馬車が雪道を走る一瞬を切り取っています。

「柳嶋日没」

小林清親写生帖です。

東京を歩き回り水彩で街の風景を写生し続けたのです。

この写生が東京名所図の下絵になったのです。

「千ほんくい両国橋」

写生がこちらです。

「九段坂五月夜」

写生です。

「浅草蔵前夏夜」

「神田川夕景」

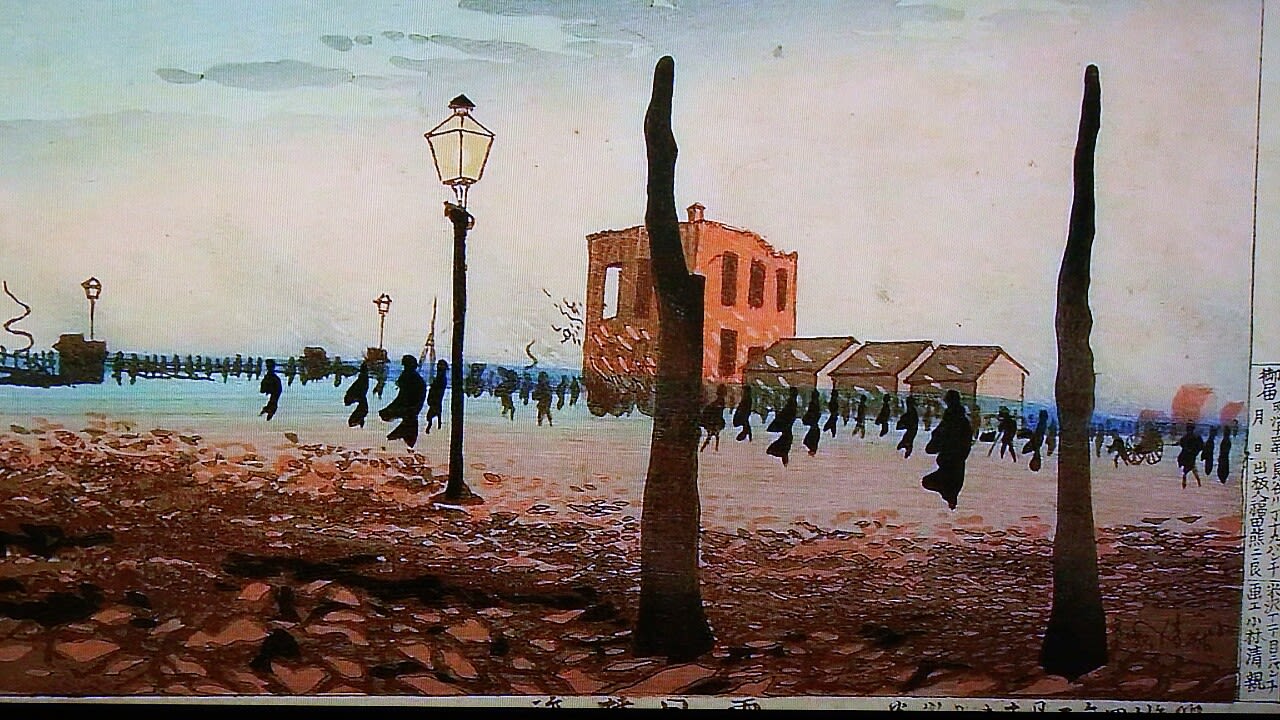

「両国大火浅草橋」

「両国焼跡」

大火の焼け残った両国、さまよう人々が黒く、まるで亡霊のようです。

私は東京の街があまり詳しくないですが、明治初めの東京の街の変貌には目をみはるものがあります。

東京の人はこの画像をどう見るのでしょうね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます