この日立製トランジスタラジオWH-901の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理( 1/12) 修理( 2/12) 修理( 3/12) 修理( 4/12)

修理( 5/12) 修理( 6/12) 修理( 7/12) 修理( 8/12)

修理( 9/12) 修理(10/12) 修理(11/12) 修理(12/12)

いろいろな古いトランジスタラジオを平行して修理していますが、久しぶりに日立製のトランジスタラジオを修理しようと思います。以前修理した日立製のトランジスタラジオは、チューニングダイヤルの脱落でした。このため、修理は簡単に済んでしまいました。しかし、今回はとても難しそうです。

ラジオ放送を正常に受信しない日立製トランジスタラジオWH-901

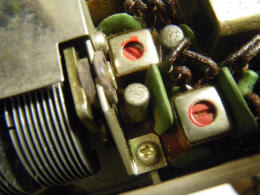

修理が難しいと思う理由は、初段が高周波増幅で構成されているからです。ケースを開いてみてバリコンが三連であることから分かります。無事に修理してもトラッキングの調製が難しそうです。これまではバリコン二連の普通のラジオならばトラッキングした経験がありますが、三連は初めてです。

三連のバリコンを使用 中間周波段のトランジスタは2SA12

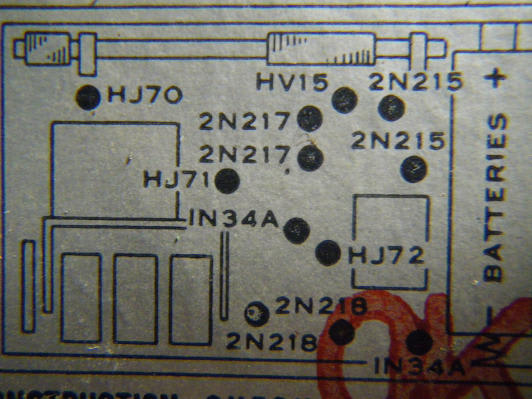

使われているトランジスタを見ると、このラジオが製作された当時はトランジスタ名称が統一される過渡期だったようです。裏蓋に記載されているトランジスタ2N218が実際には2SA12が使われています。このように、HJ70に2SA60が,HJ71に2SA81が,2N217に2SB77が,2N215に2SB75が使われています。このラジオが開発された当初は裏蓋に記載されたトランジスタが使われていたのでしょう。たまたま私が持っている昭和38年9版の「トランジスタ活用辞典」内のトランジスタ索引でトランジスタ名称の変遷が分かります。

このラジオWH-901の裏蓋に書かれていたトランジスタ配置図

このトランジスタラジオは1960年頃に作られたようです。今の小型ラジオにはポリバリコンが使われていますが、このラジオにはエアバリコンが使われています。当時はまだ真空管ラジオがまだ幅を利かせていましたので、エアバリコンのほうが信頼性が高かったのかも知れません。当時私は小学低学年生で、家には真空管(ST管)ラジオしかありませんでした。トランジスタを知ったのは中学生になってからです。初めて手に入れたトランジスタは通信販売で手に入れた2SB111でした。ちっぽけな三本脚の豆粒に感動したものでした。

裏蓋を開いて見る各種部品配置 ラジオの愛称は「ペギー」?

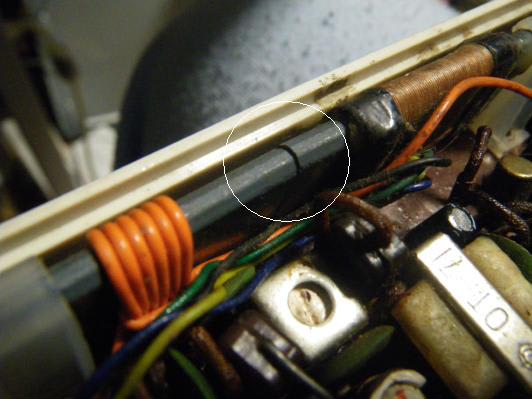

ラジオ放送の受信状況を調べると、不思議なことに中波帯はまったく受信しないのに短波帯は弱いながらも受信します。短波帯を受信するので、中間周波段は問題なさそうです。中波の局部発信に問題があるのかな?と思いながら調べると意外な故障を発見しました。なんと、バーアンテナが折れているではありませんか。しかも、中波帯の同調コイル付近で折れています。これでは中波帯を受信できるはずはありません。やれやれ、どうやってバーアンテナを直すか交換するか困った故障です。

バーアンテナが中間付近で折れているのを発見

最新の画像[もっと見る]

-

クルミ細工に使うため、クルミの皮を剥ぐ(2/2)

22時間前

クルミ細工に使うため、クルミの皮を剥ぐ(2/2)

22時間前

-

猛暑の真夏は草刈りが大変!

2日前

猛暑の真夏は草刈りが大変!

2日前

-

サトウキビ、紅花周りの雑草を刈り取り

3日前

サトウキビ、紅花周りの雑草を刈り取り

3日前

-

竹製の編み針(杼)を試作(3/3) 完成

4日前

竹製の編み針(杼)を試作(3/3) 完成

4日前

-

カボチャ,マクワウリなど畑の電柵周りを補修

5日前

カボチャ,マクワウリなど畑の電柵周りを補修

5日前

-

山口市内で県内市町の少年少女発明クラブ交流会

6日前

山口市内で県内市町の少年少女発明クラブ交流会

6日前

-

いつものウォーキング仲間と楽しい宴

7日前

いつものウォーキング仲間と楽しい宴

7日前

-

クルミ細工に使うため、クルミの皮を剥ぐ(1/2)

1週間前

クルミ細工に使うため、クルミの皮を剥ぐ(1/2)

1週間前

-

収穫したピーマン、今夜は肉と合わせて炒める

1週間前

収穫したピーマン、今夜は肉と合わせて炒める

1週間前

-

収穫したピーマン、今夜は肉と合わせて炒める

1週間前

収穫したピーマン、今夜は肉と合わせて炒める

1週間前

「古ラジオ修理工房」カテゴリの最新記事

古い松下製トランジスタラジオ トランジスター6の修理(1/x)

古い松下製トランジスタラジオ トランジスター6の修理(1/x) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(3/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(2/4) 昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4)

昭和40年に購入した松下製真空管ラジオGX-240の修理(1/4) 古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2)

古いスヌーピー(snoopy)型トランジスタラジオの修理(1/2) 古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x)

古いAM/FMトランジスタラジオ(OEM)の修理(6/x) SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x)

SONY製トランジスタラジオ -TR-609の修理(1/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(9/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(8/x) 真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)

真空管ラジオ 高一+並三 テレビアン PM-8の修理(7/x)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます