淡島神社は眩しいほどの朱色に塗られていました。最近の神社は苔むした社殿が多いのでとても綺麗に思いました。朱色に柱に塗るのは古くは防虫や防腐のためでした。朱はもともとは水銀朱で体に良くありませんでした、今は体に優しい朱が使われていると聞きます。淡島神社を出てすぐの所にお地蔵様が安置されていました。その後、海岸に沿う道をのんびり歩きました。

周防大島道の駅前、アンテナショップやラーメン店

和田地区を回っていると正午を過ぎていました。お腹がすいてきたため昼食休憩することにしました。そこで周防大島の道の駅に行きました。ベーグルと呼ばれるパンのアンテナショップがあるらしいとのこと。聞いたことがあるパンですが、初めて食べるパンです。硬めのもちもち感たっぷりのパンでした。

ベーグルを二個購入すると傍店のラーメンを食べました。快晴でしたので座席は露天です。今回は平日だったためかどの店も空いていました。休日や祝日ならが駐車場に困ることが多い道の駅ですが、今回はのんびりと時間を忘れて休憩しました。その後、周防大島をぐるりと回り外入に行きました。懇意にしている方々に会うためです。

淡島神社近くの地蔵様 道の駅の小店舗 マオランを少し頂く

外入に到着すると少しマオランを頂きました。そして、当地のアイドル猫に会いました。私が隣に座ると膝の上に乗りたがりました。とても人なれしている猫ちゃんでした。また羊達も元気に草を食べていました。

ここは当地のお年寄りの交流センターのようです。お年寄り達が仲良く草刈りしたり畑仕事をしたり談話したりして、穏やかな空気が漂っています。落ち着く薪暖房の休憩小屋もあります。

外入地区のアイドル猫 頂いたマオランを車に積む

その後、目的地であった正岩寺と淡島神社に向かいました。向かう途中に屋根付き地蔵が安置されていました。その後、だんだんと大きな池と朱色の淡島神社が見えてきました。そして、その右隣に正岩寺が見えてきました。

しばらく歩くと池に出ました。やや濁った大きな池で池に突き出すように楽楽亭と書かれた宴会場がありました。今は使われていないようです。記名を見ると1972年に建設されたようで、47年経っています。水上の建物なので解体に莫大な費用がかかると思います。

右から、正岩寺,聖観世音堂,鐘撞堂,そして淡島神社

ちなみに正岩寺は周防大島第六十七霊場で、隣の霊場は七十四霊場の内入の元正寺です。隣どうしで連番になっていないのは面白いです。なお、池に背を向けるようにお地蔵様が安置されていました。故宮本常一もこのお地蔵様を子供の時に拝んだと思われます。

屋根付きのお地蔵様 池に浮かぶ楽楽亭 池を背にしたお地蔵様

池を眺めながら立って小休止しました。そして、緩い坂を登って正岩寺本堂に向かって歩きました。今回は青木周弼生誕地や小野家五輪塔などに時間をかけすぎてしまったため、ご住職を訪ねることができませんでした。正岩寺本堂前に和田地区内の八十八箇所の一番と八十八番のお地蔵様が安置されていました。和田地区の方々は、散歩ついでにこの正岩寺の霊場を巡ることができます。いい運動になると思います。

緩い坂を登って正岩寺本堂へ向かう 正岩寺の一番と八十八番の地蔵様

和田地区は比較的最近まで人が多く住んでいたのではないかと思います。和田小学校が閉校になったのは5年位前の事です。それに、地区内を歩いていても建て替えられた家が少なくありません。道も綺麗に掃除してありますし、草も生えていません。空き家の率も低いのではないかと思われます。

しかし今後10~20年、今いるお年寄りが少なくなるほどにさびれていき、他地区と同じ道をたどるのではと思います。高収入の産業がある都会に若者は吸い寄せられるのは仕方がないとは言え、昭和30年頃の田舎の賑やかさを知っている私には寂しいものを感じます。

周防大島和田地区の史跡巡りウォーキングコース

結局の所、青木周弼の生誕地碑を見つけることができませんでした。小山をあちこち探し歩いたのですが分かりませんでした。和田地区は意外に広く全てを探索することができなかったため、機会があれば再度探してみようと思います。後日書物で調べてみるとミカン畑の中に碑があるようです。

青木周弼生誕地に見切りをつけて小野家五輪塔周辺を調べてみました。すると、妙見社のお社などが隣に建っていました。

青木周弼生誕地、小野家五輪塔近くのミカン畑

さらに小野家五輪塔傍には男性を模している思われる石棒が立てた状態で置かれていました。江戸時代は特に飢饉や疫病で人口が減った時期がありました。そんな時、人々の願いは子供がたくさん生まれることではなかったかと思います。幕末に青木周弼が藩医とし天然痘で亡くなる人々を種痘で救ったことなどを思い起こして、昔の人々の悲惨さや願いに思いをはせました。

妙見社の小さなお社 お地蔵様三体 お地蔵様五体

和田地区を歩いているとたくさんのお地蔵様に出会います。そのお地蔵様は比較的新しく置かれているようでした。台座もピカピカ新しいのです。道路を改修したりした時に新しく彫って安置したように思えます。安置したのは昭和年代ではないかと思います。しかも、数体のお地蔵様が連番で並んでいるのです。

葉軸に棘があるシュロ? たくさんのシュロ?が

ところで、旧和田小学校にも植えてあった巨大なシュロのような植物がこの地には目立ちます。その植物を見上げていると、一人のお婆さんに出会いました。このシュロのことをお聞きすると、このシュロ(ヤシ?)を植える園芸屋の土地とのことです。そのシュロを公園や広場に植える仕事をしているとのことでした。この植物の名前をお聞きすると、分からないとのことでした。そう言えば片添ヶ浜の海岸に沿って並ぶように植えてあるワシントンヤシ?ではないかと思います。

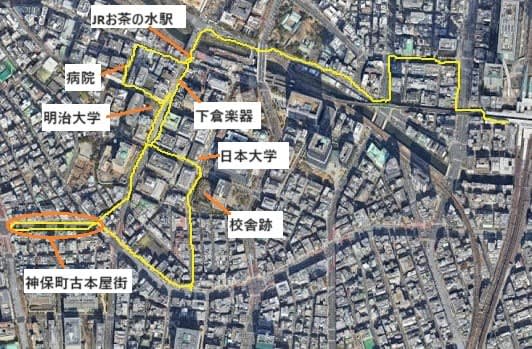

周防大島和田地区の史跡巡りウォーキングコース

周防大島の和田地区の史跡巡りに友達と行ってきました。この地区には、民俗学者の故宮本常一が子供の頃に叔母に連れられて行った正岩寺と淡島神社があります。そのお寺と神社の前には大きな池があります。

ただ正岩寺と淡島神社に行くだけではつまらないため、周辺にあるお地蔵様,鉾,祠,そしてお堂などを散策しながら歩きました。出会った地元の方々に声をかけながら行き方や言われなどをお聞きしました。

小野家五輪塔,祠,不思議な石など

最初に見たのは和田小学校です。まだ新しい校舎でしたが、平日なのに子供の声が聞こえてきません。たまたま近くに駐車してあった軽トラック傍に古老がいました。声をかけてこの小学校についてお聞きしました。すると5,6年前に統合されて閉校されたとのこと。今は会社の建物になっているそうです。この和田地区も少子化で子供が少なくなったようです。

閉校した旧和田小学校 山の上の静かなお堂 まだ新しいお地蔵様

その古老から山の上に見えるお堂を紹介されました。以前は地区の方々がお守りしていたそうですが、今はその山の下にある一軒が守っているとのこと。古老にお礼を言ってそのお堂に行きました。お守りしている一軒の前を通って山の下にいきました。すると、上に向かって急な階段がありました。階段には落葉が積もっていてお守りも大変な様子でした。お堂には名前や由来などが掲示されていませんでした。今は集りもなく使っていないように見えました。残念です。

今は使われていない水神様の井戸 青木周弼誕生地付近の碑

お堂を出ると水神様のつるべ井戸がありました。今は使われていないようで紐で縛ってありました。しばらく歩くと青木周弼生誕地の案内がありました。青木周弼は幕末期に和田で生まれて江戸や大阪に出て勉強したとのこと。その後長州藩の藩医になったり種痘を広げました。幕末に活躍した人です。その青木周弼生誕地碑を見るためにまた山の中に入りました。そして、その山の端に小野家五輪塔などの史跡がありました。いろんな石碑,五輪塔,祠,神社などがまとまってありました。

周防大島和田地区の史跡巡りウォーキングコース

私は電子工作が好きでしたので、学生時代によく秋葉原行きました。当時私は東池袋に住んでいました。そのため、秋葉原に行くために丸ノ内線の大塚駅で電車に乗りお茶の水駅で降りました。そして、今回歩いたようにお茶の水から昌平坂学問所横を通って秋葉原に行きました。帰りは逆コースで東池袋に戻っていました。当時はオーディオブームでたくさんのオーディオの専門店がありました。その専門店をすり抜けながら秋葉原街に向かったものでした。

昔も今も広告が派手な秋葉原のビル街

私が学生時代の秋葉原は真空管,オーディ,電子部品,通信機などの電子製品を得る店が軒を並べていました。私が初めて秋葉原に行ったのは18歳の時でした。まだ東京の生活に慣れていなかったので、今は亡き叔父さんや叔母さんに連れられて行きました。秋葉原で初めて買ったのは電線を切るニッパーです。今も使っています。

総武線の昌平橋 レンガの万世橋駅跡 秋月電子

当時も今も秋葉原で一番多く通っているのは秋月電子です。私が学生時代に開店したお店です。当時は真空管からトランジスタやICに切り替わっている時代でした。その時代の変化を象徴するお店だと思います。今もパソコン部品、IC部品、測定器などを売っており、通信販売もしているようです。

メイドカフェ街 懐かしのラジオデパート JR秋葉原駅

秋月電子を少し過ぎた場所は、かつては広瀬無線など通信機のお店がたくさんありました。しかし、今はメイドカフェ街になっています。メイド服を着た女の子がお客を誘っていました。11年前にメイドカフェがどんな所か一度だけ入店したことがあります。続いて秋月電子と同様に、今でも行くラジオデパートに行きました。小店舗の集りですが、次々にお店が撤退しているのは寂しいものです。最後にJR秋葉原駅に行きました。かつては、駅前広場でたたき売りをしていました。駅舎が新しくなると共に、たたき売りも無くなりました。

懐かしいお茶の水、神保町、秋葉原を巡る

お茶の水界隈を巡っているとお腹がすきました。そこで、JRお茶の水駅近くを眺めることができるお店の二階に入りました。その窓側に座って運ばれてきた料理を食べました。そこから下を見ると、JRお茶の水駅から神保町に向かう広い道がみえました。正面を見ると道の向い側に下倉楽器がありました。そして、その近くに金管楽器専門の楽器店がありました。学生時代の私を思い出しながら、のんびりと料理を食べました。

お茶の水と秋葉原の間にある昌平坂学問所(湯島の聖堂)

私が学生時代、ピアノ,金管楽器,そしてドラムなどはとても高価でした。また譜面も安くありませんでした。唯一手に入れたのがギターでした。左手でフレットを押さえ、右手で弦をはじくのです。いろいろ練習してトレモロができるようになりました。コードをいくつか覚えました。

しかし、就職をきっかけに止めました。一番の原因は爪です。クラシックギターは爪を伸ばして弦を弾きます。爪を伸ばしていると仕事に不都合だと分かったためです。そのギターをまだ持っていますが、今は楽器ではなく単なる飾りです。青春時代の記念品です。

道を見下ろしながら食事 懐かしの下倉楽器 神保町に伸びる道

食事が終わると、これまた学生時代に通い続けた秋葉原に向かいました。JRお茶の水駅を過ぎて、丸の内線お茶の水駅を通り過ぎ、聖橋のトンネルを抜けました。そのトンネルは、雨除けになるためか当時は浮浪者が寝泊まりしていました。当時、その浮浪者を避けるようにしてトンネル内を歩いたものでした。

聖橋のトンネル 通勤していた会社の本社 昌平坂学問所の石垣

聖橋のトンネル付近を歩いていると、私が勤めていた会社の元本社ビルが見えてきました。この元本社ビルで発表をしたことがありました。その後、不景気になり赤字になったため会社はこの本社ビルを手放しました。

トンネルを抜けると、昌平坂学問所(湯島の聖堂)の石垣が現われました。今でも漢学,習字,俳句,儒学,和歌など日本文学の講習会が開かれているようです。敷地内を散策したことがありますが巨大な孔子像が置かれていました。

懐かしいお茶の水、神保町、秋葉原を巡る

コロナが明けて久しぶりに東京お茶の水に行きました。お茶の水にある病院で人間ドッグを受けるためです。コロナ前には毎年行っていました。五年ぶり位でしょうか。お茶の水は、昭和40年代私が学生時代に拠点にしていた場所でした。当時学生街と呼ばれていました。明治大学,中央大学,日本大学,専修大学など、また女子大もありました。

また、学生でありながらジャズを演奏していた関係で、同僚とこの近くの楽器店にも入り浸っていました。お金のない学生でしたので、楽器はとても買えませんでした。しかし、見るだけでも楽しい楽器店でした。当時の下倉楽器店は今でもあります。またレコードをよく買っていたDisk Unionも健在でした。

学生時代うろついていた神保町の古本屋街

JRお茶の水駅を出るとそそくさと歩いて病院に行きました。私が学生時代は確か古めかしい病院でした。50年位前の事ですが、私の友達が入院したため見舞いに行きました。50年後この病院に人間ドッグで来るようになろうとは当時は思いもよりませんでした。

2時間位の検査でした。今回はあらたに脳のMRI検査を受けました。巨大なドーナツ状の筒に頭を入れました。ギンギンガンガンする音がしましたが、次第に眠くなってしまい。肩を叩かれて目が覚めました。後日結果を送ってくるとのこと。

人が多いJRお茶の水駅 人間ドッグを受けた病院 受験した明治大学

人間ドッグが終わると病院を出ました。時間があるため懐かしいお茶の水街を歩きました。明治大学が近くにありました。古い建物はもうありませんでした。実は53年前この大学を受験しました。ところが、とても寒くて体調を崩してしまいました。何と鼻血がポタポタと止まらなく受験どころではありませんでした。拭けば拭くほど解答用紙が赤く染まってしまうのです。気が動転してしまいました。当然ながら受かりませんでした。そんな淡く辛い思い出です。

神保町古本屋通り 校舎が立っていた場所 日本大学の校舎

実はその頃日本大学に入学が決まっていたのです。さらに下宿先も決まっていたのです。しかし、何か納得できず別の学校に入りました。関係した方に大迷惑をかけました。日本大学の一年分の学費をすでに納めていたため、日本大学の金ボタンと帽子、学生服などが送ってきました。そのため、一年間は日本大学の学生でもあったのです。

今、大学の学費はとても高価です。しかし、当時の学費は年間20万円位でした。アルバイトで稼ぐことができるお金です。アルバイトで稼いだお金で学費を払った友達がいました。ところで私が通っていた校舎は跡形もありませんでした。

懐かしいお茶の水、神保町、秋葉原を巡る

由宇の海岸に別れを告げると、山陽本線の線路を跨いで由宇街にはいりました。最初に行ったのは由宇文化会館です。中に入ると岩国市役所の分室か何か入っているようです。そこで働いている方の一人に聞くと、日曜日も開いておりトイレも使えるとのことでした。

由宇文化会館からメイン道路を歩きました。そして、由宇郵便局前を通り蛭子神社に行きました。この神社前にハワイ移民の方々が奉納した石柱が二本建っていました。そして、近くに榊八幡宮の立派な御旅所がありました。八幡宮のお祭りの時、この御旅所で神様がお休みされるのでしょう。

樹々に囲まれた榊八幡宮

蛭子神社で小休止した後、由宇街を巡りました。山口銀行周辺が一番賑やかのように感じました。私が子供の頃は由宇温泉に通じるルートも賑やかったように思います。善行寺と浄専寺前を抜けて田んぼを歩いていると由宇小学校が見えてきました。由宇小学校に向かいました。由宇小学校は校庭が広くて、昔は児童数が多かったのではないかと思います。

由宇文化会館 蛭子神社 ゆう保育園

由宇小学校の校庭を眺めていると、子供の賑やかな声が聞こえてきました。由宇小学校の隣にゆう保育園がありました。児童達が園庭で遊んでいました。保育園内を眺めていると児童達が気が付いたようで寄ってきました。元気な児童達と談笑しました。私の孫も保育園に通っています。ゆう保育園の児童のように元気に遊んでいるのかと思いました。

国道に近い西光寺 枕崎台風時の水位碑

児童たちに別れを告げると、榊八幡宮に向かう石階段を登り参拝しました。参拝が終わると、石階段を降りて長い参道を歩いて国道に向かいました。国道を通る車の音が聞こえ始める頃、西光寺がありました。しばらく歩いて、枕崎台風時の水位碑に向かいました。この台風の災害時、40人以上の死者及行方不明者が出たとのこと。その災害記念碑です。その記念碑を見終わるとJR由宇駅に向かいました。そして、電車に乗って我家に帰りました。

岩国市由宇周辺の史跡巡りウォーキング下見コース

由宇観世音菩薩を出ると、由宇の海に向かいました。数分歩くと「にこにこちどりこども園」がありました。園名だけでは幼稚園なのか保育園なのか分かりません。比較的新しい建物です。最近増えてきた幼保連携こども園かも知れません。教室内から元気な幼児の声が漏れてきました。

少子化のためか赤ちゃんや幼児を見るとほっとします。私が子供の頃、子供が街中に溢れていたように思います。時代は変わったのでしょう。婚姻数も減り、婚姻しても一人っ子が多いようです。私の息子も1人男の子がいますが、2人目を産むか悩んでいるようです。

由宇の海岸から由宇川にかかる国道の橋を見て

「にこにこちどりこども園」を出るとひたすら海岸に向かって歩きました。少し歩くと由宇漁港が見えてきました。休漁なのかたくさんの小舟が波に揺られて休んでいました。その漁港の前に淡島神社がありました。そして、その隣に祠が建っていました。船の安全や大漁を祈願するお社ではないかと思います。

にこにこちどりこども園 小舟が休む由宇漁港 淡島神社の鳥居

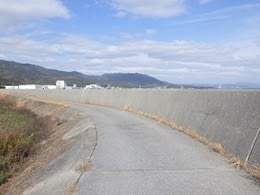

漁港をさらに海側に進むと堤防下に海が広がっていました。激しく白波が打ち寄せていました。ここでJR由宇駅に戻ろうと思いました。しかし、長い堤防沿いに歩いている人やマラソンする人が見えました。この堤防沿いに遊歩道があるようです。歩いてみました。

長い長い堤防に沿う遊歩道 港町第二街区公園で休憩

堤防沿いの遊歩道を歩いていると、散歩する人や走る人などとすれ違いました。説明板もないため知られていない遊歩道ではないかと思います。30分位でしょうか、歩いていると由宇川と国道188号線が見えてきました。

さらに進むと港町第二街公園が見えてきました。この公園で少し休みました。公園の立て札には由宇海岸の埋め立ての歴史が書いてありました。休み終わると国道188号線に向かって歩きました。

岩国市由宇周辺の史跡巡りウォーキング下見コース

来月の史跡巡りウォーキングは岩国市の由宇にしようと思います。そのため、いつものように下見に行ってきました。JR田布施駅から電車に乗ると20分位でJR由宇駅に着きました。数十年ぶりにJR由宇駅に降りました。

ところで、JR田布施駅で困ったことが置きました。券売機が故障のため乗車券が発券できませんでした。インターホンに繋げると、JR由宇駅まで無賃で行き、JR由宇駅で、JR由宇からJR田布施までの乗車券を購入して投函して欲しいとのことでした。JR由宇駅も無人駅でした。良心が無い人は無賃乗車し放題です。駅員がいないとこんな事があるんですね。

由宇聖観世音菩薩,無量殿,摩尼車,そして大師堂

JR由宇駅を出ると海岸側に向かいました。駅から200m位岩国側に向かって歩いて、踏切を渡りました。駅側に折り返すように200m歩くと、由宇観世音菩薩の石塔が見えてきました。

晴れているのですが、風がとても冷たいこと。手袋を持って来なかったのは失敗でした。地図を素手で持っていると手がかじかんできました。さらに、頬っぺたも冷たくなるのか口ごもります。

何十年ぶりのJR由宇駅 踏切を渡って海側へ 八角形の無量殿

由宇観世音菩薩の石塔に着くと、二つの建物がありました。手前に大師堂が、奥に無量殿です。その間に、くるくる回る摩尼車がありました。念仏を唱えながら回すとお経を一巻唱えたと同じ効果があるそうです。摩尼車はチベット地域のお寺でよく見かけます。似たようなものに、曹洞宗では経典をパラパラめくってその風を受けると、経典一巻を呼んだことに相当するとか。

手でぐるぐる回す摩尼車 石塔傍の大師堂の建物

摩尼車を見ていると、やはりぐるぐる回す高野山の六角経蔵を思い出しました。ただし、六角経蔵は建物自体を押すように回すので力が要ります。ところで、以前宮島から帰る時にJR由宇駅傍に六角の建物があることに気が付いていました。今回その建物が無量殿であることが分かりました。JR由宇駅ホームから手が届くような位置に無量殿があるのです。

岩国市由宇周辺の史跡巡りウォーキング下見コース

チューニング糸が正常に左右に動くことを確認すると、ラジオ放送がちゃんと受信できるか確認しました。すると、NHK第一放送と第二放送が入りました。その他、山口放送と大分放送が入りました。山口放送は山が邪魔をするのか音が小さく雑音も少々入りました。大分放送は良く入りました。我家と大分県の間には周防灘があります。海しかないため電波が良く届くのでしょう。ラジオ放送がちゃんと入ることを確認すると、筐体に真空管を含むシャーシ類を収めることにしました。

シャーシなどをラジオの筐体に入れた後、ラジオ放送受信を確認

その後、ディップメーターを使ってダイヤル指針を正常な位置に固定する作業をしました。その方法ですが、ディップメーターから出る電波を700KHz(800Hzのトーン付)にしました。次に700KHzを受信するようにチューニングつまみを回しました。その電波を受信すると、チューニング指針を700KHzを示す位置に移動しました。そして、チューニング指針がその位置から動かないようにドライバで固定しました。

シャーシを底部に固定 スピーカーを固定 ディップメーター操作

その後、トラッキング調整や中間周波トランスの調整をしようと思いました。しかし、専用調整ドライバなどの道具をどこかにやったか忘れてしまったため止めました。トラッキング調整しなくてもラジオ放送を受信するため、これでラジオの修理を終わることにしました。結果として、外れたチューニング糸を張り直すだけの修理となりました。これでしばらくは真空管ラジオでラジオを聞けそうです。

チューニング指針の位置を固定 修理が終わり裏ブタをはめ込む

先日採取したアケビや藤蔓などの蔓を使って、唐突に籠でも作ってみようかと思いました。数十年前にクズの蔓を使って籠を作ったことを思い出したからです。その時と同じ方法で作り始めました。ところが、蔓が太かったのか曲げにくくて困りました。太いせいか一部の蔓は折れるのです。そこで、葉が数枚残っているマオランを巻き付けてみることにしました。

その昔、細縄を経糸にして、横糸にわらを編み込んでいた古老を思い出しました。良いか悪いか分かりませんが、まずはその方法で籠になるか試してみることにしました。

太いアケビ蔓を軸に使い、マオランの葉を捩りながら巻き付け

軸に使ったアケビ蔓は六本です。三本づつを十字にして途中に一本加えました。マオランの葉を巻きつけても同期しないように、立ち上がりの蔓を七本にするのです。マオランの葉は広く太いため幅が2cm位になるように裂きました。さらに葉の表面がツルツルするため木槌で叩いてほぐしました。そして、ほぐしたマオランの葉をねじりながらアケビ蔓に巻き付けていきました。

アケビ蔓を十字に交差 マオランの葉を裂く マオランの葉をほぐす

以前、山間部を歩きながら民俗調査をしたことがあります。その時、半ば放置されていたんだ広い筵を見たことがあります。小さめのブルーシートの広さの筵です。編み方は矢羽根編みだったと思います。今回はぐるぐる回して編むので、矢羽根にはできません。

マオランを巻き付けていると、だんだん蔓の間隔が広くなるので蔓を追加した方が良さそうです。六本ではなく八本の蔓を十字にすれば良かったなと思いながら編んでいます。駄目ならば再度やり直そうと思います。

編み始め、アケビ蔓が硬い アケビ蔓の軸にマオランを巻き付け

一年ぶりに宮島の弥山に行ってきました。行ったのは私とmさん家族です。今から10年位前に定年になり田布施に帰りました。その時、可愛い小学生だった子供達は立派な中高生になっていました。一緒に史跡巡りウォーキングした事もありました。さすがに子供の時のような無邪気な会話はできませんでしたが、立派になった彼らに安心しました。

弥山の頂上から見下ろした因島方面

登ったのは紅葉谷コースで降りたのは大聖院コースです。共に何度も歩いたコースです。快晴でしたが冬だったせいか空いていました。さらに、ロープウェイがメンテナンス中のため止まっていたため登山コースは空き空きでした。談笑しながら登った紅葉谷コース、あっと言う間に尾根道に着きました。汗もかかず楽々の登りでした。

五重の塔下を紅葉谷へ 尾根道に到着し休憩 平重盛寄進の鐘

尾根道に着いて軽く休憩しました。その時、ロープウェイが動いていないことを知らないグループが降りてきました。宮島口には動かないことの張り紙がたくさん貼ってありました。その張り紙に気が付かない人が少なからずいたようです。弥山頂上で昼食休憩を取りました。快晴で遠くがよく見えました。

降りたのは大聖院コースですが、ロープウェイが動いていない事を知らないらしいグルーブが登ってきていました。大聖院は何度も降りたコースなので楽々でした。会話が弾んで、気が付いたら下に降りていました。一緒にアイスクリームを食べてから連絡船や電車に乗って帰りました。心地良い疲れをお土産として持って帰りました。

煙を浴びお湯をいただく 絶景の弥山展望台

ようやく完成した窯に初めて火を入れて、クルミ,楮,そしてシダなどをブリキ缶に入れて煮てみました。最初練炭を四個使って湯を沸かしましたが、なかなか水温が上昇しません。一時間ほど待ちましたがわずかしか水温が上がりません。これでは半日以上待たなければなりません。

そこで、練炭を全て取り出して薪を使って燃やしました。すると、ぐんぐん水温が上昇してすぐに80℃以上になりました。練炭の取り出しや消火など、iさんに手伝っていただき助かりました。一時間程度80℃以上をキープした後、煮えたクルミやシダなどを取り出しました。早期に薪に変えて良かったです。

湯気が沸き上がる中、煮えたクルミやシダなどを取り出す

練炭の良いところは煙が出ないため、人家が多い場所では迷惑になりません。しかし、火力が弱いためたくさんの練炭を使う必要があります。1個400円位なので費用もばかになりません。炭を使っても同様だと思います。

我家には薪が無尽蔵にあります。また、隣の家とも離れています。そのため、我家で窯を使う場合は火力が強い薪が最適であることが分かりました。薪ストーブがまだ来ないため、不要となった練炭をクラフト小屋の暖房に使おうと思います。

練炭の火をおこす 取り出した練炭を消火 薪を入れて燃やす

今回はブリキ缶を使いましたが、思っていた以上の成果がありました。取っ手が付いているため、二人いればお湯を入れたままで短距離ならが移動できます。また耐熱性の塗料を塗布していたためか、底の損傷はありませんでした。煤で黒くなっただけです。

シダ以外に煮たくるみや楮、熱湯から取り出すと皮をクルリと面白いように剥がすことができました。これで、一年中くるみや楮の皮を入手することができます。

沸かしている途中、蓋を外して 面白いように皮を剥がせる

佐賀漁港に着いた頃、ちょうどお昼でした。そのため、馬島~佐合島連絡船の佐賀渡船場を目の前に堤防を背にしてお昼休憩にしました。風が強くやや肌寒かったのですが、堤防前は日差しが当たってポカポカしていました。皆さんと雑談しながら昼食をとりました。私はいつものようにコンビニのおにぎりとお茶でした。

渡船場を前に堤防を背にして、日向ぼっこしながら昼食休憩

昼食休憩が終わると、佐賀漁港周りを散策しました。向い側の堤防には船の安全を祈願するお社がありました。昔は今よりたくさんの船がこの漁港を出入りしたはずです。私の記憶では、昔佐賀ではたくさんの「いりこ」を生産していました。大きな紙袋に入ったたくさんの「いりこ」をよく覚えています。50年位前のことです。

高校卒業後に東京で暮らしていた時に「いりこ」をさがしました。いくら探してもありませんでした。ところが、ひょんなことで「いりこ」が東京では「にぼし」と呼ばれていることを知りました。「いりこ」は方言なのでしょうね。

佐賀漁港の巨大な鳥居 平生町漁業協同組合 渡船場向いのお社

渡船場を見終わると、佐合島出身の久保白船の事が書かれている碑がありました。久保白船,麻郷の江良碧松,そして種田山頭火の三人は、自由律俳句で周防三羽烏と言われていました。かれらは私の祖母とほぼ同じ年の生まれです。江良碧松は私が子供の頃、農家をしていました。

ちなみに、江良碧松の家を継いだ息子は私の父親と林業組合で働いていました。当時の私は、まだ元気だったはずの江良碧松をまったく知りませんでした。出会えたはずなのに惜しかったです。

膝や腰を直す足摺り地蔵様 お地蔵様隣のお堂

巨大な鳥居や人数が少ない平生町漁業協同組合を見ながら海岸線を南に歩きました。すると、広い埋め立て地がありました。バブルの頃に何かの工場か建物を建てるために埋め立てたのでしょう。

その後、足摺り地蔵尊にお参りしました。最近膝が思わしくないので、お地蔵様をさすった手で自分の膝や足をさすりました。よく見るとお地蔵様はつやつやしていました。みんながさするのでつやがでたのでしょう。いつまでも歩けるようにお祈りしました。その後、バス停に向かって歩きました。参加した方々、お疲れ様でした。

佐賀漁港周辺の遺跡巡りをしたウォーキングコース