学会で発表するためにパリに来ています。上の図は今回の学会で発表された結果です。

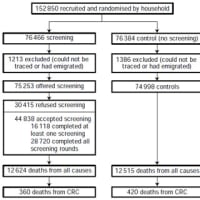

赤線はバイパス手術、青線は薬剤溶出性ステント治療です。図は重症度を評価するSYNTAXスコアーが33以上という重症の場合の3年間の死亡、心筋梗塞、脳梗塞の発症率を表しています。薬剤溶出性ステント治療の方が死亡、心筋梗塞、脳梗塞が多いです。

心臓の血管が狭くなった状態を治療するのにバイパス手術とカテーテル治療がありますが、カテーテル治療には次の3つの段階がありました。

第1時代、先端に風船がついたカテーテルを使用して狭いところを広げる風船治療(1980年代)

第2時代 、ステントという金属を狭いところで広げて留置しておくステント治療(1990年代)

第3時代 、再び狭くならないようにする薬剤を塗ったステントを留置する薬剤溶出性ステント治療(2000年代~)

1の時代には、心臓の血管3本ともに狭窄がある場合、風船治療とバイパス手術のどちらが患者の予後が良いかということに関して風船治療はバイパス治療ほど成績が良くありませんでした。しかし、そのような研究の結果が出る頃には時代は2に突入しており、風船治療をしている医者たちは「今やステント治療の時代なのだから、現状ではバイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し、相変わらずステント治療を続けていました。その後、やはりステント治療はバイパス治療ほど成績は良くないことが研究結果から分かりました。しかし、そのような研究の結果が出る頃には時代は3に突入しており、この時もステント治療している医者たちは「今や薬剤溶出性ステント治療の時代なのだから、現状ではバイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し、相変わらず薬剤溶出性ステント治療を続けていました。

さて、今回の学会では日本において薬剤溶出性ステント治療とバイパス手術のどちらが患者の予後が良いかという、これまで繰り広げられていた論争に終止符を打つ画期的な結果が発表されました。

心臓の血管3本ともに狭窄がある2812人を調査しSYNTAXスコアーという重症度を評価するスコアーを用いて患者を分けた場合、SYNTAXスコアーが33未満という軽症~中等度の場合は、バイパス手術と薬剤溶出性ステント治療の成果は同じでしたが、33以上という重症の患者の場合は、明らかにバイパス手術の方が成果があったという結果です。

これまで同様の研究は欧米で行われて、2009年9月にNew England Journal of Medicineで公表されていました。結果は総合してみると,主要心脳血管イベントの発生はバイパス手術群のほうが有意に良好で、この傾向は病変が複雑になるほど強く、複雑病変ではバイパス手術が適しているという結果でした。

しかし、ステント治療している日本の医者たちは、「日本の医者は欧米の医者よりも手先が器用で、ステント治療が上手だから、この結果は日本には当てはまらない」と主張を続けていました。

今回の学会での発表はその主張を覆すものでした。

ここで、ある例えを紹介させてください。

8月15日 中国は「わが国の高速鉄道には知的財産権を主張できる技術は存在しない」と認めましたが、あの中国鉄道事故を時系列でまとめてみました。

6月30日 北京と上海を結ぶ路線が開通。これに先立ち、川崎重工の技術をベースに鉄道開発を手掛けた現地企業「中国南車」は、米国をはじめ世界各国で新車両を「中国の独自開発」と特許を出願した。

7月7日 鉄道省報道官の王勇平氏がすべて「独自の技術」だと明言。日本の将来の高速鉄道建設計画に向けて「日本に技術を提供したい」とまで言い放った。

7月15日 王報道官は、故障の多い中国高速鉄道に批判が高まっていることに対して、「日本の新幹線だって頻繁に故障する」として、延伸開業した日本の東北新幹線が初日から故障し、1カ月後にもシステム故障などで大きな遅延が発生したことを例示。「中国人は問題を自己解決できる。他人は自身のことをしっかりやってから物を言っていただきたい」と断じた。

7月23日 高速鉄道事故発生

8月15日 人民日報は、中国で可能なのは塗装や座席の取り換えぐらいで、特許出願どころか外国製の安全制御システムの操作すらできない実態を明らかにし、「わが国の高速鉄道には知的財産権を主張できる技術は存在しない」と認めた。

ここで、注目すべきは、中国はやっとウソを認めた(評価できる)ということより、①7月7日の王報道官の発言は全くのウソであった、②7月7日以外の過去の発言も信用できない、③今後も王報道官の発言は信用できないということではないでしょうか。

さて、バイパス手術とステント治療の話に戻ります。当時、「今や薬剤溶出性ステント治療の時代なのだから、バイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し間違った治療を続けていた医者たちの罪は計り知れないということです。

こういう研究結果はあくまでも平均の話である、個々の患者をみた場合、SYNTAXスコアーが33以上の重症の場合でも、ステント治療が勝ることはあると主張する医者もいるでしょう。しかし、ステント治療が勝る患者とそうでない患者をどういうふうに区別するのでしょうか。医者の主観ですか?この研究では、そういう患者の層別化をSYNTAXスコアーという形で行っているのです。それに、心不全の予後の改善にβブロッカーなどを処方し、ワーファリンよりも数パーセント出血性合併症が少ないからプラザキサを処方しているのは、平均から分かった医学研究に従っているわけです。そういうのは研究の結果に従って、バイパス手術とステント治療の研究の時は、平均の結果であり個々のケースで異なると主張するのはダブルスタンダードです。

患者の強い希望や脳梗塞リスクの高い場合などは別として、SYNTAXスコアーが33以上の重症の患者に、これ以上薬剤溶出性ステント治療を続けるとすれば正当な理由が必要です。

それに、患者の強い希望とか言っても、ステント医自身も心の中では「説明のしかた次第」だと思っているはずです。

「説明のしかた次第」・・・・こんなのは医者の間では常識。だからこそ医者は良心を見失ってはいけないのです。

以前、ステント治療をしている医者が「ステント治療はバイパス手術を駆逐する」(駆逐:不適当と思われるものを追い払うこと)という講演をして、心臓血管外科の先生方から失笑をかっていましたが、こういうステント医たちは猛省しなければなりません。

そしてそういうステント医たちが集う学会の信頼性も失墜します。

なるほど~と思われた方、こちらもぽちっと「ブログランキング」応援よろしくお願いいたします!

赤線はバイパス手術、青線は薬剤溶出性ステント治療です。図は重症度を評価するSYNTAXスコアーが33以上という重症の場合の3年間の死亡、心筋梗塞、脳梗塞の発症率を表しています。薬剤溶出性ステント治療の方が死亡、心筋梗塞、脳梗塞が多いです。

心臓の血管が狭くなった状態を治療するのにバイパス手術とカテーテル治療がありますが、カテーテル治療には次の3つの段階がありました。

第1時代、先端に風船がついたカテーテルを使用して狭いところを広げる風船治療(1980年代)

第2時代 、ステントという金属を狭いところで広げて留置しておくステント治療(1990年代)

第3時代 、再び狭くならないようにする薬剤を塗ったステントを留置する薬剤溶出性ステント治療(2000年代~)

1の時代には、心臓の血管3本ともに狭窄がある場合、風船治療とバイパス手術のどちらが患者の予後が良いかということに関して風船治療はバイパス治療ほど成績が良くありませんでした。しかし、そのような研究の結果が出る頃には時代は2に突入しており、風船治療をしている医者たちは「今やステント治療の時代なのだから、現状ではバイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し、相変わらずステント治療を続けていました。その後、やはりステント治療はバイパス治療ほど成績は良くないことが研究結果から分かりました。しかし、そのような研究の結果が出る頃には時代は3に突入しており、この時もステント治療している医者たちは「今や薬剤溶出性ステント治療の時代なのだから、現状ではバイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し、相変わらず薬剤溶出性ステント治療を続けていました。

さて、今回の学会では日本において薬剤溶出性ステント治療とバイパス手術のどちらが患者の予後が良いかという、これまで繰り広げられていた論争に終止符を打つ画期的な結果が発表されました。

心臓の血管3本ともに狭窄がある2812人を調査しSYNTAXスコアーという重症度を評価するスコアーを用いて患者を分けた場合、SYNTAXスコアーが33未満という軽症~中等度の場合は、バイパス手術と薬剤溶出性ステント治療の成果は同じでしたが、33以上という重症の患者の場合は、明らかにバイパス手術の方が成果があったという結果です。

これまで同様の研究は欧米で行われて、2009年9月にNew England Journal of Medicineで公表されていました。結果は総合してみると,主要心脳血管イベントの発生はバイパス手術群のほうが有意に良好で、この傾向は病変が複雑になるほど強く、複雑病変ではバイパス手術が適しているという結果でした。

しかし、ステント治療している日本の医者たちは、「日本の医者は欧米の医者よりも手先が器用で、ステント治療が上手だから、この結果は日本には当てはまらない」と主張を続けていました。

今回の学会での発表はその主張を覆すものでした。

ここで、ある例えを紹介させてください。

8月15日 中国は「わが国の高速鉄道には知的財産権を主張できる技術は存在しない」と認めましたが、あの中国鉄道事故を時系列でまとめてみました。

6月30日 北京と上海を結ぶ路線が開通。これに先立ち、川崎重工の技術をベースに鉄道開発を手掛けた現地企業「中国南車」は、米国をはじめ世界各国で新車両を「中国の独自開発」と特許を出願した。

7月7日 鉄道省報道官の王勇平氏がすべて「独自の技術」だと明言。日本の将来の高速鉄道建設計画に向けて「日本に技術を提供したい」とまで言い放った。

7月15日 王報道官は、故障の多い中国高速鉄道に批判が高まっていることに対して、「日本の新幹線だって頻繁に故障する」として、延伸開業した日本の東北新幹線が初日から故障し、1カ月後にもシステム故障などで大きな遅延が発生したことを例示。「中国人は問題を自己解決できる。他人は自身のことをしっかりやってから物を言っていただきたい」と断じた。

7月23日 高速鉄道事故発生

8月15日 人民日報は、中国で可能なのは塗装や座席の取り換えぐらいで、特許出願どころか外国製の安全制御システムの操作すらできない実態を明らかにし、「わが国の高速鉄道には知的財産権を主張できる技術は存在しない」と認めた。

ここで、注目すべきは、中国はやっとウソを認めた(評価できる)ということより、①7月7日の王報道官の発言は全くのウソであった、②7月7日以外の過去の発言も信用できない、③今後も王報道官の発言は信用できないということではないでしょうか。

さて、バイパス手術とステント治療の話に戻ります。当時、「今や薬剤溶出性ステント治療の時代なのだから、バイパス手術に負けているかどうか分からない」と主張し間違った治療を続けていた医者たちの罪は計り知れないということです。

こういう研究結果はあくまでも平均の話である、個々の患者をみた場合、SYNTAXスコアーが33以上の重症の場合でも、ステント治療が勝ることはあると主張する医者もいるでしょう。しかし、ステント治療が勝る患者とそうでない患者をどういうふうに区別するのでしょうか。医者の主観ですか?この研究では、そういう患者の層別化をSYNTAXスコアーという形で行っているのです。それに、心不全の予後の改善にβブロッカーなどを処方し、ワーファリンよりも数パーセント出血性合併症が少ないからプラザキサを処方しているのは、平均から分かった医学研究に従っているわけです。そういうのは研究の結果に従って、バイパス手術とステント治療の研究の時は、平均の結果であり個々のケースで異なると主張するのはダブルスタンダードです。

患者の強い希望や脳梗塞リスクの高い場合などは別として、SYNTAXスコアーが33以上の重症の患者に、これ以上薬剤溶出性ステント治療を続けるとすれば正当な理由が必要です。

それに、患者の強い希望とか言っても、ステント医自身も心の中では「説明のしかた次第」だと思っているはずです。

「説明のしかた次第」・・・・こんなのは医者の間では常識。だからこそ医者は良心を見失ってはいけないのです。

以前、ステント治療をしている医者が「ステント治療はバイパス手術を駆逐する」(駆逐:不適当と思われるものを追い払うこと)という講演をして、心臓血管外科の先生方から失笑をかっていましたが、こういうステント医たちは猛省しなければなりません。

そしてそういうステント医たちが集う学会の信頼性も失墜します。

なるほど~と思われた方、こちらもぽちっと「ブログランキング」応援よろしくお願いいたします!

VRFは、認知症の危険因子ですが、バイパス後の人が、数年以内に認知症になっている人が多い印象があります。施設による心外の性質の差もあるでしょうが、いくつか論文は出てるように思います。エビデンスレベルは高くないかもしれませんが...