文化学院。千代田区駿河台2-5。2003(平成15)年12月30日

文化学院は1921(大正10)年4月の開校。創立者の西村伊作は小学校を卒業した娘が進学するに適当な学校がないと、自分で作ってしまった。創立には与謝野鉄幹・晶子、石井柏亭(洋画家)が協力している。文化人の西村はそういう人と交流があった。建学の目的は「国の学校令によらない自由で独創的な学校」「感性豊かな人間を育てる」といったことで、「自由主義の教育」を目指した。大正デモクラシーの流れで、自由教育運動ともいえる学校では、羽仁もと子・吉一夫妻の自由学園が同時期に創設されている。

校舎は最初から西村が持っていた駿河台に建てられ、西村の資産で運営された。最初に建てられた校舎は英国のコテージ風のもので西村が自分で設計した。後に軽井沢にル・ヴァン美術館(1997年開館)として復元される。1923(大正12)年には木造4階建ての校舎を増築するも完成直後に関東大震災で焼失、その基礎の上に2階建て校舎を建築して授業を継続する。

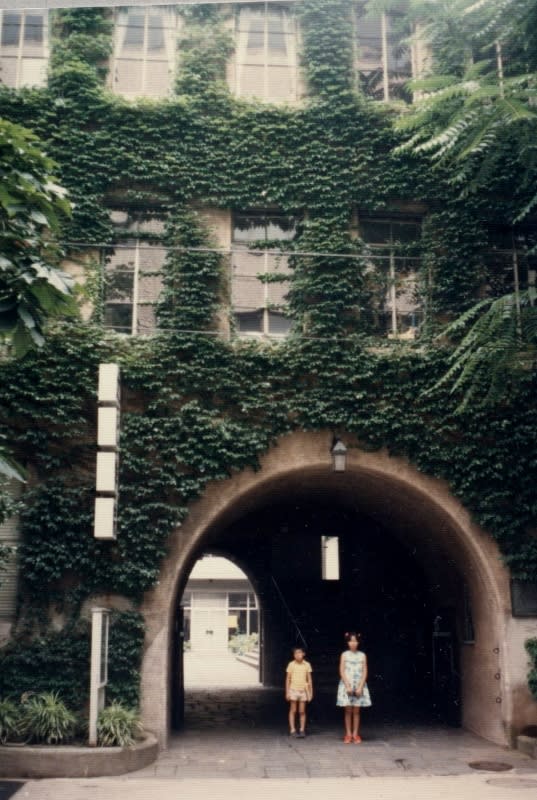

写真の校舎は1937(昭和12)年に完成したもので、RC4階建て、切妻の瓦屋根を持つ。やはり西村伊作の設計になる。偏心したアーチの入口と蔦が絡まる壁が特徴。『建築探偵術入門』(東京建築探偵団、文春文庫、1986年、480円)では「ストリート・アーキテクチュア(街路の建築)」という用語を使っている。それが建っていることで通り(とちの木通り)の雰囲気が決まるような建物をいうのだろう。

戦時中も自由主義の教育を続けていたが、1943(昭和18)年、反政府思想とされて閉鎖命令を受け、西村は不敬罪で半年間拘禁されてしまう。校舎は捕虜収容所(陸軍参謀本部駿河台分室)になってしまう。教育文化の地に捕虜収容所とは! 軍だか政府のいやがらせだろうか。米軍捕虜が放送したラジオ番組「日の丸アワー」(軍部が用意した原稿を読ませる)はここから放送されたという。

文化学院。1985(昭和60)年7月7日 文化学院。1985(昭和60)年7月7日

文化学院は2005年にビッグカメラ>日本BS放送に買収されたようである。2008年に14階建てのビルに建て替わり、文化学院はいったんはそのビルに入ったが、2014年に両国に移転した。現在、日本BS放送のビルの前の庭に旧校舎のアーチの部分が2階建てにして残されている。

| Trackback ( 0 )

|

|