東京都は18日に首都直下地震の被害想定を6年ぶりに見直し、この地震による死者数を9700人、負傷者数は147000人と想定しました。

また先日は、富士山の西側を走る「富士川河口断層帯」が、従来の調査結果よりも1・5倍長く、約40キロ・メートルに及ぶことを、静岡大学の林(りん)愛明教授らが調査した結果として発表したニュースも流れていました。

この断層帯が東海地震と連動してM8程度の地震を起こす確率は、30年以内で最大18%とされています。

それに伴う富士山の噴火も取りざたされているようですが、今日は富士山の噴火はさておき、名前の由来について調べました。

「富士山の名称の由来」

先ず、富士山は古(いにしえ)より噴火を繰り返し、神が宿る山として人々から畏れられてきた山で、「ふじ」という音も、『火出(ホデ)』が変化したとか、『吹息穴(フジナ)』の略などと云われており、更に、アイヌ語で火の山を指す「ふんち」「ぷし」、古代日本語で斜面や垂れ下がりを指す「ふじ」、おわんを伏せる「ふせ」など、様々な説が出されています。

奈良時代の常陸国風土記には、「福慈」と書かれているそうであり、これが最初に登場する「ふじ」のようです。

そして、やや遅れて万葉集では「不尽山」「不士能高嶺」「布二能嶺」で登場し、「富士」と書かれるのは平安時代初期の続日本紀あたりが最初となるそうです。

このほか「竹取物語」に由来する『不死』があります。

「竹取物語」では、物語の最後にかぐや姫が月に戻る際、『不老不死』の薬を帝に残しますが、帝はその薬を日本一高い山で焼いてしまいます。

そのため、その山は『不死』の山となったと描かれており、またそのとき、帝が兵士を大勢引き連れたことから【士に富む】で『富士』になったとの説もあるようです。

いずれにしても富士山の名称の由来に定説はないようです。

日本が誇る美しい山、富士山です。(ウィキペディアより)

「ヴェスヴィオ火山」

先日、イタリア旅行した際眺めたヴェスヴィオ火山ですが、この山も2000年前は標高3000mを越える富士山のような美しい山であったと云われています。

それが大噴火で上部三分の二が吹っ飛び、現在のような1281mの双子の山になったようです。

冒頭の「富士川河口断層帯」が東海地震と連動してM8程度の大地震が起こり、その事によって、万が一にも富士山の噴火を誘発しない事を祈りたいと思います。

船上から眺めたヴェスヴィオ火山とすそ野に広がるナポリの町です。

大阪南部の熊取地方はすっかり春らしくなり、日中の最高気温は連日20度を越えています。

家庭菜園でも気温の上昇と共に成長著しい雑草の除草や夏野菜用の畝立て、種蒔き、植え付けなど、何かと忙しくなってきます。

そうした中、先日、サトイモの植え付けをしたのでご紹介します。

我が家では、昨年収穫した3株を種イモ用として畝の中に埋めて保存していたので、それを掘り起こして植え付けました。

・これが掘り起こした種イモです。

「植え付け方法」

・畝には植え付けの2週間ほど前に石灰と堆肥を入れてよく混和しておきます。

・60㎝幅の畝の中央に15㎝ほどの深さの溝を掘ります。

・畝の中央に溝を掘ったところです。

上記の畝に30センチ間隔で種イモの芽を上向きにして置き、その間に発酵ケイ糞を一握りずつ置きます。

その上に土を戻します。

・種イモと発酵ケイ糞を置いたところです。

畝を平らに作り直して植え付けが終了します。

今年は、3畝に35株ほどを植え付けました。

・これが植え付けの終わった畝です。

この後、一度雨に充て畝を湿らせてから、畝全体に黒マルチ(黒色のポリフィルムで覆う)をします。

「栽培管理」

サトイモ栽培では次の2点が重要です。

・畝に水分を十分確保し、乾燥させないこと。

・6月上旬、7月上旬、8月上旬に追肥を行い、土寄せをすること。

親イモは種イモの上方につくので、土寄せが足りないと小芋の芽が地上に伸びて太りが悪くなり、孫イモの数が増えて小さな芋になります

今日4月18日は「発明の日」です。

「発明の日」とは、今から127年前の1885年(明治18年)4月18日に、現在の特許法の前身である「専売特許条例」が初代特許庁長官を務めた高橋是清らによって公布されたことを記念して、特許、意匠、商標などの産業財産権制度の普及・啓発を目的に、昭和29年に制定されました。

日本では、1885年に特許制度が導入されてから、多くの発明者や研究者の方々が知恵を絞って研究を続けた結果、これまでに450万件もの特許が生み出され、経済成長をもたらす重要な役割を果たしてきたと同時に私たちの生活を便利にしてきました。

ところで、今から500年前に生きた万能の天才と言われたレオナルド・ダ・ヴィンチが数々の発明をしている事をご存知でしょうか?

レオナルド・ダ・ヴィンチと言えば彫刻、建築、土木、人体などの科学技術に通じており、世界的に有名な絵画の作者で、代表作の「最後の晩餐」を3月28日の当ブログでご紹介したところですが、彼は科学者、発明家としても多種多様な発明のスケッチを世に遺しています。

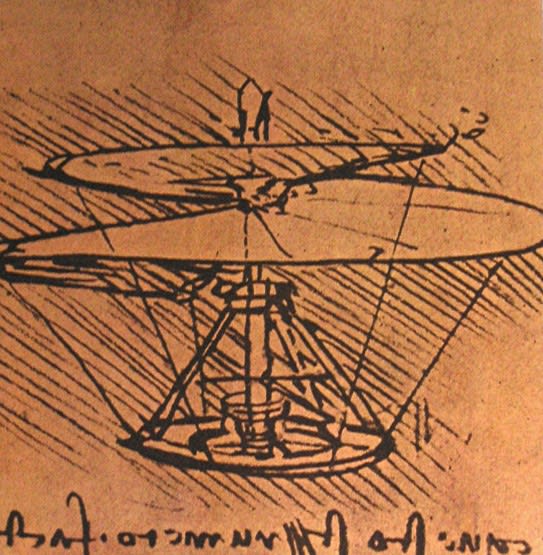

そこで、彼の発明の中から、ヘリコプターや装甲車をはじめ今から500年ほど前に考えられたとは到底思えないほど現実的なものの一部を下記gigazineさんのHPよりご紹介します。

・ヴィンチが書き遺したヘリコプターの図案です(ウィキペディアより)

「エアリアルスクリュー(空気スクリュー)」

上記をプラモデルで再現したものです。

大きなスクリューによって空気を圧縮し、かき分けることで上昇するという考え方とのこと。

全長は18センチです。4人の成人男性がスクリューを回しています。

「アーマードカー(装甲車)」

カメの甲羅のような装甲で敵の攻撃を跳ね返し、大砲を360°全方位に配置することで敵を威嚇できるというアイデアでしたが、動力源が足りず、実際の戦場に投入されることは無かったそうです。全長は17センチ。

20日間に亘ってイタリア旅行記をご紹介しているうちに季節は進み、大阪南部の泉南地方では、桜の花はすっかり落ちてしまいました。

桜と言えば、熊取地方の今年の桜の満開は4月8日でした。

この日、私が住まいしている熊取町の山の手台では恒例の「オープン・カフェ」が“フラワー山の手”の主催で開催されました。

今日はこの話題をご紹介します。

“フラワー山の手”は、山の手台住宅地内の老人施設や公園、遊歩道などに草花などを植栽して、住みよい環境を作るべく活動している山の手台のボランティアグループです。

「春のオープン・カフェ」の催しは、この“フラワー山の手”が主催して、地域住民とのふれあいや親睦を図るものです。

今年は“山の手台合唱団”のメンバー18名が初めて参加し、協賛してこの催しを盛り上げてくれました。

・正面が会場となった住宅地内の集会所“憩いの家”です。

「オープン・カフェ」会場となった“憩いの家”の庭です。

会場では、“フラワー山の手”のメンバーの人達が手作りしたおにぎりやケーキ、飲み物、お花などを安価で提供していました。

昨年もそうでしたが、今年も売上金の全額を東日本大震災の義援金として寄付されるそうです。

・手作りのケーキやおにぎり、飲み物などの販売ブース(booth)です。

来場された方は、販売コーナーで飲み物やおにぎりなどを買い求め、会場の椅子や芝生の上に腰を下ろし、談笑しながら親睦を深めたり、また、一部の人達は、“山の手台合唱団”が歌う歌に合わせて、ポピュラーソングや青春讃歌など十数曲を、若き日を懐かしむかのように歌っていました。

・こちらのコーナーでは蔓で編んだ籠やお花などを販売しています。

なお、今年も地元のフラダンスチームが特別参加して会場を盛り上げてくれましたが、残念ながら撮影をしていないので、昨年の画像をご紹介します。

昨年の会場だった山の手台5号公園の桜は、この日、丁度満開となっていました。

“イタリア浪漫紀行 10日間”のツアーで訪れた観光名所をご紹介してきましたが、今日が最終回となりました。

今日は映画『ローマの休日』の舞台となった名所などをご紹介します。

「サンタ・マリア・イン・コスメディン教会」

この教会は「真実の口」がある聖堂として有名です。

教会の創建は6世紀頃で、古代の食料市場であった場所に建てられた簡素な教会です。

ロマネスク様式の鐘楼と柱廊式玄関は12世紀に増設されたものだそうです。

聖堂内部

「真実の口」

真実の口はサンタ・マリア・イン・コスメディン教会の入口左にあり、海の神トリトーネの顔をかたどった大きな石の円盤です。

偽りの心がある者がこの口に手を入れると、手を抜く時にその手首を切り落とされるとか、手を噛み切られる、或いは手が抜けなくなるという言い伝えがあるそうです。

この石は実際には、排水溝のマンホールの蓋だったとも言われています。

映画『ローマの休日』では、グレゴリー・ペック扮する新聞記者のジョーがアン王女(オードリー・ヘプバーン)を驚かそうとして、伝説に基づき、悪ふざけで「真実の口」に手を入れて、抜けないという演技をしました。

この時、うぶな王女はそれを真に受け、恐怖のあまり叫び声を上げ、あけぐに泣き出してしまった、と云うシーンがここで撮影されました。

「トレヴィの泉」

トレヴィの泉は、ポーリ宮殿の壁と一体となったデザインで、中央に海神ネプチューンが立ち、左に豊穣の女神ケレース、右に健康の女神サルースが配置されており、完成は1762年と云われています。

この泉に、肩越しにコインを投げると再びローマを訪れることが出来ると云う、有名なエピソードがあるそうです。

なお、トレヴィとは三差路の意味で、泉の前から3本の道が延びているのが名前の由来だそうです。

『ローマの休日』では、新聞記者ジョーの家を出たアン王女がローマの街を散策するシーンや、ジョーが遠足に来ていた少女のカメラを借りようと躍起になり、女教師に睨まれるシーンもここ「トレヴィの泉」で撮影されました。

肩越しにコインを投げ入れる人や、そのポーズで記念写真を撮っている人たちで混雑する「トレヴィの泉」前です。

「スペイン階段」

この階段はスペイン広場の正面にあって、ローマの休日の舞台として余りにも有名な階段です。

「イタリア人が設計し、フランス人が払い、イギリス人が徘徊し、今ではアメリカ人が占領する」と云われている階段で、1725年にフランス大使の援助により造られたそうです。

名前の由来は、ここにスペイン大使館があることに由来します。

正面の二つの塔がそびえる建物は、フランス人のための教会「トリニタ・デイ・モンティ教会」です。

この教会は1502年フランス王ルイ12世が建てさせたフランス人のための聖堂で、完成は1585年だそうです。

2本の塔を持つのはフランスゴシック様式からのようです。

映画『ローマの休日』では、オードリー・ヘプバーン扮する王女がジェラート(イタリアのアイスクリーム)を食べたシーンでもおなじみの場所です。

「スペイン広場」

トリニタ・デイ・モンティ教会の前から見たスペイン広場です。

「舟の噴水」

この噴水は、1598年にテヴェレ川が決壊した際、一般の舟がこの場所まで流れ着いたと云う話からこの形になったと云われています。

1629年に有名なジャン・ロレンツォ・ベルニーニ(彫刻家。建築家)によって造られたそうです。

イタリア旅行記、今日はローマの世界遺産の一部をご紹介します。

ローマと言えば世界史の教科書に必ず出てくる遺蹟に「コロッセオ」があります。

この「コロッセオ」を始め、「フォロ・ロマーノ」、「コンスタンティヌス帝の凱旋門」、「サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂」など7ヶ所の歴史的建造物が「ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂」という名称で世界文化遺産に登録されています。

今日はその中から「コロッセオ」と「フォロ・ロマーノ」、そして「コンスタンティヌス帝の凱旋門」についてご紹介します。

「コロッセオ」

コロッセオは、ローマ時代を代表する建造物のひとつです。

ヴェスパシアヌス帝が紀元72年に着工した円形競技場で、80年に彼の息子によって完成したそうです。

僅か8年で完成させるために、エルサレムから連れてきた10万人の捕虜のうち4万人を使ったと言われています。

この競技場は、長径188m、短径156mの楕円形で、高さは48m、観客数は45,000人を収容できたといわれており、アレーナと呼ばれた闘技場の地下には、剣闘士の牢屋や、猛獣の檻などが残っています。

コロッセオの本来の名称は、フラウィウス朝の皇帝が建設者であることから「フラウィウス闘技場」ですが、ネロ帝の巨大な像(コロッスス)が傍らに立っていたため、コロッセウムと呼ばれるようになったと言われています。

このコロッセオという言葉は、英語で競技場を指すcolosseum(コロッセウム)やコロシアムの語源ともなっているそうです。

・高さ48mの競技場を真下から見上げると圧倒される感じの施設です。

壁面の穴は戦傷の痕ではなく、建設および補修時の足場用の木材を挿入するための穴です。

コロッセオの内部です。現在では地下にあった施設がむき出しになっています。

正面がロイヤルボックスだったそうです。

地下より猛獣が登場し、キリスト教徒たちが猛獣の餌食にされたと云われています。

「フォロ・ロマーノ」

フォロ・ロマーノはローマ時代の市民生活の中心地で、フォロとは公共広場のことです。

並んでいる円柱は、紀元前179年に建てられ、金融の中心として商取引などに使われたようですが、410年の西ゴート族のローマ占領の際火事になり、その時溶けた貨幣の跡が今も残っているそうです。

・フォロ・ロマーノの遺跡の大部分は正面の建物の奥に広がっています。この画像はコロッセオの2階から撮影したものです。

見えている門は「コンスタンティヌス帝の凱旋門」です。その左奥一帯がパラティーノの丘です。

パラティーノの丘は、古代ローマ時代の高級住宅地であり、帝政期は皇帝たちが宮殿を建造した地と云われています。

「コンスタンティヌス帝の凱旋門」

コンスタンティヌス帝の凱旋門は高さ28m、幅25.7mで、ローマ最大の凱旋門です。

315年、ミルヴィオ橋の勝利を記念して、ローマ元老院と市民により建てられたそうです。

表面を飾る数々のレリーフは建造当時、トラヤヌス、ハドリアヌスなどの帝の建造物から運ばれたものと云われています。

バチカン市国の3回目は「サン・ピエトロ大聖堂」をご紹介します。

「サン・ピエトロ大聖堂」

サン・ピエトロ大聖堂はバチカン市国の南東端にあって、カトリック教会の総本山です。

聖ペテロの墓の上に建てられた4世紀のバシリカが始まりで、1506年に着工され、120年の歳月を経て1626年に完成しました。

なお、バシリカとは、古代ローマ時代、裁判・商取引などのために建てられた長方形の集会所だそうです。

「柱廊玄関」

大聖堂の柱廊玄関です。

5つの扉が並び、「死の扉」「善と悪の扉」「ブロンズの扉」「秘蹟の扉」「聖なる扉」があります。

主祭壇です。

サン・ピエトロとは、「聖ペテロ」の意味で、キリスト教の使徒(キリストの12人の弟子)ペテロのイタリア語読みに由来します。

大聖堂内部です。

「ペテロ像」

聖ペテロはキリストの弟子で、紀元後67年にネロ帝の迫害下で逆さ十字架にかけられて殉教したとされています。

大聖堂内では、この聖ペテロ像の右足を触ると”願いが叶う”とか、“幸福になれる”、”またローマに戻ってこれる”と言うジンクスがあるそうで、観光客の殆どが触るので、銅像の足は金色にピカピカ耀いていました。

大聖堂内部です。

「スイス衛兵」

スイス傭兵は1505年1月22日に教皇ユリウス2世が私的な傭兵として雇い入れたのが始まりだそうで、その理由は、当時スイス人の傭兵は忠誠心が高く、強いと評判だったためと云われています。

スイス衛兵のユニフォームはメディチ家の色である青、黄、赤でデザインされていおり、ミケランジェロがデザインしたものという逸話もあるようです。

現在では100人前後のスイス人衛兵がおり、教皇の身辺警護と宮殿やヴァチカンの入り口の警護に当たっているそうです。

「ファサード」

大聖堂のファサード(建物の正面)です。

このファサードは幅114.69m、高さ45.55mの巨大な構築で、中央の三角形の破風の長さは大聖堂内部の中央身廊の幅に相当しています。

頂上部分の欄干の上には高さ6mの彫像が何体も並んでいます。

「サン・ピエトロ広場」

サン・ピエトロ大聖堂の正面にある楕円形の広場で、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニの設計により、1656年~1667年に建設されたそうです。

4列のドーリア式の円柱による列柱廊と140体の聖人像に囲まれた広場の中央にオベリスク(モニュメントの一種)が立っています。

全ての4列の円柱は、中央から見ると、重なって1本の柱に見えるように造られています。

「サンタンジェロ城」

サンタンジェロ城は、135年に皇帝ハドリアヌスが自らの霊廟として建造を始め4年後に完成しました。以降、ローマ皇帝歴代の墓となっているそうです。

中世以降は要塞化が進み、監獄として使われた事もあったそうです。

少し離れたヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂とは秘密の通路で繋がっているとも言われています。

このお城には行っていませんが、添乗員の説明があったのでバスの中から撮影しました。このお城も世界遺産に登録されています。

今日は宮殿のシスティーナ礼拝堂をご紹介します。

ここは撮影禁止なので、購入した写真をスキャナーしました。

「システィーナ礼拝堂」

システィーナ礼拝堂はヴァチカン宮殿の一番裏にあります。ここは法王の公的礼拝堂で、法王選挙の会場でもあるそうです。

この礼拝堂は、1473年に法王シクストゥス4世が法王の廟として造らせたものだそうです。

礼拝堂の壁画は旧約聖書から題材をとり、正面に「最後の審判」を、左側に「モーゼ伝(モーゼの死)」、右側には「キリスト伝(キリストの復活)」を主題として描かれています。

天井画は旧約聖書の創世記を中央に、左右には預言者、巫女の像が描かれています。

正面の壁画が「最後の審判」で、天井には、創世記の天地創造が描かれています。

「最後の審判」

上記正面の拡大画像で、ミケランジェロが描いた、創世記を主題にした「最後の審判」です。

この壁画は、絵画史上の大傑作で、“描かれた神曲”と云われているそうです。

壁画の中央にはマリアと聖人を従えたキリストが右手を振り上げて、最後の審判をくだそうとしている場面です。

死者達が開かれた墓から出て審判を受け、善良な者は天国へ、悪に満ちた者は地獄へと裁かれます。

壁画の右側は救済される人たちが天に上っており、左側は罪深い人たちで、裸体で地獄へと堕ちていっています。

「天井画」

システィーナ礼拝堂の天井壁画で、フレスコ画で描かれています。

この作品はミケランジェロ最大の傑作であり、最も重要な文化遺産で、1508年5月に書き始め、途中1年ほどの中断を経て、1512年11月に完成したものだそうです。

旧約聖書から題材をとっており、上部・中央部・下部に分かれている壁画の中央右から、「光と闇の分離」、「日と月の創造」、「海と陸の分離」、「アダムの創造」、「イヴの創造」、「楽園追放」、「ノアの献身」、「ノアの洪水」、「ノアの泥酔」の創世記の天地創造を描いています。

中央を挟んだ上部と下部には預言者、巫女の像が描かれています。

「アダムの創造」

上記天井画の左から6番目「アダムの創造」の拡大画像です。

天井画の中でもこの『アダムの創造』が特に有名で、父なる神の指とアダムの指とが触れ合おうとする場面は、レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』と並んでよく知られているようです。

天地万物の創造主、神が7日間で全てを創造し、その6日目に創造されたのが人間(アダム)とされています。

ここでは最初の人アダムに生命を吹き込み、地上の支配者という役割を与える場面が描かれ、中央の創造主とアダムの指先が触れる部分は、神の意志と生命の伝達を表すとされています。

「楽園追放」

同じく、天井画の左から4番目「楽園追放」の拡大画像です。

神はアダムとイヴに楽園にあるどの木の実も食べてよいとしました。ただし、知恵の木の実だけは食べることを禁じました。

ところが、地上で一番狡猾な蛇が神の命に背いてイヴにその実を食べるよう勧めました。

イヴはそれを食べ、アダムにも食べるように勧めました。

神はアダムとイヴの行為を非難し、楽園から追放したとされています。

「ノアの洪水」

同じく、天井画の左から2番目「ノアの洪水」の拡大画像です。

ノアの時代になって、神は地上に悪と偽りがはびこったことに後悔し、悪に染まらぬ唯一の人間ノアを残し、大洪水を起こして悪を地上から一掃しました。

神はノアに箱舟をつくらせ、全ての生き物をひとつがいづつ箱舟に乗せました。

洪水は40日間続きました。洪水は全てを覆い尽くし、残ったのは後ろに浮かぶノアの方舟だけでした。

神はこの方舟の「内と外にアスファルトを塗りなさい」と命じたとされています。

たらいや小舟に乗って高台に避難する人々です。

今日は、世界最小国家「ヴァチカン市国」をご紹介します。

「バチカン市国」

バチカン市国はローマの北西部に位置するバチカンの丘の上にあって、その国境はすべてイタリアと接しており、かつて教皇を外部の攻撃から守るために築かれたバチカンの城壁に沿って敷かれています。

カトリック教の総本山であるヴァチカン市国は、人口793人(2011年3月現在)、面積は約0.44km²と国際的な承認を受ける独立国としては世界最小で、日本の皇居(1.15km²) より小さく、その狭い領土の中にサン・ピエトロ大聖堂、サン・ピエトロ広場やヴァチカン宮殿、ヴァチカン美術館などがあります。

「ヴァチカン市国の城壁」

ヴァチカン市国は周りを城壁で囲まれていおり、その中にあるヴァチカン宮殿には、法王庁や法皇の部屋の他に20もの博物館や美術館、絵画館、図書館などがあり、その入口は城壁に造られています。

・城壁にあるヴァチカン美術館の入口です。

「ヴァチカン美術館入口」

博物館や美術館、絵画館、図書館などはこの入口から入ります。

・混雑する美術館の入り口です。

「ピーニャの中庭」

入口を入るとピーニャの中庭に出ます。

この中庭の中央には大きな球体のオブジェがありました。

この球体のオブジェは新しく、アルナルド・ポモドーロの作品(1990年作)で「球の球」だそうです。

「壁画の事前説明」

中庭の建物沿いに、何カ所もこのようなシスティーナ礼拝堂壁画の説明図があります。

それは、礼拝堂の中は撮影が禁止されており、大きな声で話す事もダメと云うことで、全てのガイドさんはここで事前に説明を済ませます。

「ピーニャ(松ぼっくり)」

写真中央の松ぼっくりの大きな置物は1~2世紀頃のローマ帝国の時代に噴水に使われていたそうです。

イタリアでは松ぼっくりをピーニャと言い、これが庭園の名前の由来となっているそうです。

「地図のギャラリー」

教皇領とイタリアを代表する都市を表した40枚からなる地図のフレスコ画が廊下の両側に並んでいます。

1580年から1585年にかけて、当時最大の地理学者イニャツィオ・ダンテの指導のもとに大勢の画家によって製作されたそうです。

天井も見事な彫刻や壁画が描かれていました。

回廊の天井画

回廊の彫刻

「ラファエッロの間」

この壁画は「聖体論争」ですが、口論が行われている訳ではありません。

壁画の下方、祭壇の両側の聖職者たちが「天の真理」について議論しているのだそうです。

アマルフィに一泊し、世界遺産「アマルフィ海岸」を散策した私たちツアーの一行は、ソレント半島のラッターリ山脈を越え、北側のナポリ湾に面したソレントの港から連絡船でカプリ島へ渡り、「青の洞窟」を見学しました。

「連絡船」

入ってきたこの船がカプリ島へ渡る連絡船です。

イタリアでの乗船は、今年1月に起きた豪華客船の座礁事故の前例があるので、ちょっぴり不安が過(よぎ)りました。

以外と広い連絡船の船内です。

船室内は空いていますが、気候がよかったことから、殆どの人が船室外に出てティレニア海の海上風景を楽しんでいました。

「カプリ島」

カプリ島のマリーナ・グランデ港です。

添乗員からは、カプリ島に着くと降り口が混雑するので、港に着く10~15分前には下船準備をして並んでおくように指示がありました。

その理由は、青の洞窟の見学では、遅く行くと洞窟前の海上で1時間以上も待たされることがあるので、出来るだけ早く行きたいとのことでした。

・港に到着する前ですが、下船のために混雑している降り口です。

「青の洞窟へ」

連絡船から更に小型船に乗り換えて、青の洞窟を目指します。

この小型船は、私たちのグループだけが乗っている貸切船です。

「青の洞窟」

カプリ島の周囲の多くは断崖絶壁であり、そこには海食洞が散在していますが、「青の洞窟」はそのうちのひとつです。

この洞窟には、手漕ぎボートに乗って入って行くので、船が着くと、青の洞窟の前に待機していた手漕ぎボートが周りに寄ってきます。

私たちはこの手漕ぎボートに4人ずつ乗船して、洞窟の中に入っていきました。

「青の洞窟の入り口」

洞窟の入り口はこのように狭くなっています。

船頭は入り口に張られた鎖を引いてボートを洞窟内へと進めますが、その際に乗客は頭と体を船底に沈めないと頭を打つことになります。

私たちが訪れた日は天候に恵まれて海上は穏やかであり、且つ、洞窟に一番目に到着したことから待つことなく入ることができましたが、天候や波の状態によっては、洞窟に入ることが不可能となる場合があるそうです。

また、地球温暖化で潮位が上昇しており、近い将来、洞窟に入れなくなる事も考えられるそうです。

世界遺産「青の洞窟」

洞窟の内側は数十メートルの広大な空間が広がっており、入口の穴を通して水面から洞窟全体が紺碧の光を帯びて神秘的な雰囲気を醸し出しています。

このようにブルーに見える理由は、カプリ島の地質が石灰を多く含んでいて白く、その事が太陽光線の反射効率を高め、加えて、透明度の高い海水であるため、洞窟の入り口から入った光が洞窟全体に反射して、紺碧の世界を作ると云われています。

・世界遺産 青の洞窟の入口です

「ヴェスヴィオ火山」

青の洞窟を観光した後、連絡船はナポリ港を目指して出航しました。

その連絡船から見たヴェスヴィオ火山です。

約2000年前の大噴火で山の上半部が吹っ飛び、現在はこのように二つのコブ状の山になっていますが、嘗ては、富士山のように綺麗な円錐形をした火山だったそうです。

船上から眺めたヴェスヴィオ火山とすそ野に広がるナポリの町です。

連絡船の到着地、ナポリの町です。

私たちはここから最終観光地のローマを目指しました。