先日ケーブルテレビでスクリーン・アクターズ・ギルド賞(俳優組合が選ぶ賞)の発表を見ました。

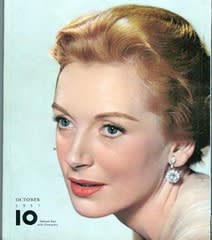

昨年亡くなった俳優を称える追悼コーナーで、10月にデボラ・カーが86歳で亡くなっていたことを知りました。

デボラ・カーといえば"Shall We Dance?"の音楽と共に「王様と私」のアンナが印象的、

ということで・・・今回は「王様と私」です。

ちなみに、今年俳優が選んだ主演男優賞はダニエル・デイ・ルイス、

主演女優賞はジュリー・クリスティー、

作品賞は「ノー・カントリー」でした。

**********************

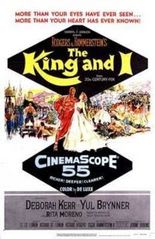

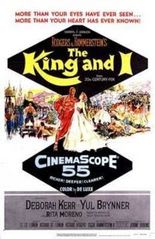

王様と私 1956年 / アンナと王様 1999年

**********************

ユル・ブリンナー(アカデミー主演男優賞)、デボラ・カー(ゴールデングローブ主演女優賞)主演、

リチャード・ロジャース、オスカー・ハマースタイン2世によるミュージカル音楽、

アカデミー衣装デザイン賞、美術賞に輝く豪華な衣装とセット。

ついでといってはなんですが、1999年にリメイクされた「アンナと王様」。

ジュディー・フォスター、チョウ・ユンファ主演、

こちらはミュージカルではありません。

ストーリー、エピソードなどほぼオリジナルを踏襲、ところがエンディングが違います。

オリジナルは突然の王様の死で終わりをむかえます。

あまりに唐突で「何で死んじゃうの?あんなに元気そうだったのに…」と

これまた、「マイ・フェア・レディー」同様納得がいきませんでしたが、

リメイクの王様は存命で、二人のプラトニックな別れのダンスで終わります。

タイ仏教の改革と列強諸国との外交に努めたタイ国王・ラーマ4世(1804―1868)が王様のモデルのようですが・・・。

ユル・ブリンナーが演じる映画の中の王様は、多くの愛人と子供に囲まれ、

リベラルだけれども男尊女卑、王の体面を気にしつつアンナの助言を受け入れる、チャーミングで愛すべき人物です。

一方のアンナは気丈で、正しいと思ったことはたとえ相手が王であっても、物怖じすることなく伝える、

凛とした女性です。

当初意見の相違などぶつかり合っていた二人ですが、次第にお互いの人格を認め、

理解しあい心の交流を図る。

気品と美しさを併せ持ち、たおやかなデボラ・カーが演じても、

どうしても西洋人のアジア人に対する上から目線を感じるのは、私がアジアンだからでしょうか?

「民主主義を教えてやる」という、どこぞの大国の傲慢さとオーバーラップしてしまいます。

劇中劇「アンクルトムの小屋」のシーンはさすがハリウッド、秀逸です。

タイの民族舞踊とアメリカのミュージカル手法の見事な融合、

アンチ奴隷制の教育的、いえ王政をも揺るがす勇気あるシナリオ、

雪や川が凍るということを理解できない亜熱帯タイ王族とのエピソードを劇の中でさりげなく教える心憎い演出など「うまいなぁ」の一言です。

デボラ・カーの歌の吹き替えはマーニ・ニクソン。

「めぐり逢い An Affair to Remember」でも彼女の歌を、

そして前回の「マイ・フェア・レディー」でオードリー・ヘップバーンの、

「ウエストサイド物語」でナタリー・ウッドの歌を吹き替えた「ハリウッドの声」の異名を持つ美声の持ち主です。

「サウンド・オブ・ミュージック」で尼僧の一人を演じスクリーンにも顔を出しておられます。

イギリス人女性アンナ・レオノーウェンスが自らの経験をもとに、

1870年に著した「The English Governess at the Siamese Court」(英国婦人家庭教師とシャム宮廷)を、

1944年マーガレット・ランドンが小説として「アンナとシャム王」を創作、1946年映画化され、

1951年ミュージカル初演、

そして1956年ミュージカル映画化されたのが今回の映画です。

アジアで植民地にならなかった独立国はタイと日本のみ。

19世紀半ばイギリスによるインド支配に始まり、

1910年までに英・蘭・仏・米に近隣諸国が次々と植民地化されてゆく中、

独立を守るということはどれほど大変なことだったでしょう。

日本は極東の島国ですが、

タイはビルマ(現ミャンマー)、ラオス、カンボジア、マレーシアに囲まれた東南アジアのど真ん中。

この王様、かなり賢明な方だったのは間違いないでしょう。

王様にも対等に、毅然と自分の意見を言うアンナ。

どうしても原作者の経歴から実話かと思ってしまいますが、実際のレオノーウェンスは映画の主人公とは随分と違うようです。

インド生まれでアジア育ち、王族の教育係ではなく英語教師、創作と誇張が多く、

王様の政策に影響を与えるような立場ではなかったそうです。

あくまでフィクションというわけです。

タイでは歴史事実が曲げられているということで、オリジナルの扱いはわかりませんが、

1999年のリメイク「アンナと王様」の上映は禁止されフォックス映画のサイトで実話と紹介されたことに対して、タイの学生が抗議を行なったほどです。

因みにリメイク映画の最後に、

「父王とアンナの貢献によりタイは独立を守り通し、奴隷制を廃止し宗教の自由を認め、

司法制度を改革した」

というまるで実話と思われるような王子のコメントがあるのもかかわらず、

エンドクレジットの最後に小さな文字で、

「事実に触発された映画で、登場人物や出来事はフィクションで、

実在の人物と似通っているのは偶然で意図は無い」という但し書きが入っています。

「どういうことよ?」「あくまでも実話という印象を与えたいってことかい?」

「ラストサムライ」の中でも、明治天皇の御前会議がまるで戦国時代の大名の陣営みたいに

野外で行われており、その後ろで子供達がのんびり凧揚げをしているシーンに、

「おいおい、そりゃないわ」「渡辺謙さん、そりゃおかしいと注意してよ~」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今までの”へんてこりん”な日本人を登場させた映画と違って、かなり好意的に描かれているなぁとは思ったけれど、

2003年の映画でまだこの程度、

1940年頃のアジアの国に対する認識はやはり低かったであろうことは推して知るべしということでしょうか。

この歳(?)になると昔のように、

ただただ「きれいやな~」とか「豪華~」「素敵~」という感想だけで映画を見れなくなってしまいました。

少しは成長したと見るべきか?

はたまた理屈っぽくなったというべきでしょうか?

ご冥福をお祈りします。

***** 今週 見た 映画 *****

3月 4日 「荒野の7人」 DVD ユル・ブリンナー

3月 7日 「キサラギ」 DVD 出演者はたった5人で舞台劇のような日本映画、

ドランクドラゴンの塚地も出演

昨年亡くなった俳優を称える追悼コーナーで、10月にデボラ・カーが86歳で亡くなっていたことを知りました。

デボラ・カーといえば"Shall We Dance?"の音楽と共に「王様と私」のアンナが印象的、

ということで・・・今回は「王様と私」です。

ちなみに、今年俳優が選んだ主演男優賞はダニエル・デイ・ルイス、

主演女優賞はジュリー・クリスティー、

作品賞は「ノー・カントリー」でした。

**********************

王様と私 1956年 / アンナと王様 1999年

**********************

ユル・ブリンナー(アカデミー主演男優賞)、デボラ・カー(ゴールデングローブ主演女優賞)主演、

リチャード・ロジャース、オスカー・ハマースタイン2世によるミュージカル音楽、

アカデミー衣装デザイン賞、美術賞に輝く豪華な衣装とセット。

ついでといってはなんですが、1999年にリメイクされた「アンナと王様」。

ジュディー・フォスター、チョウ・ユンファ主演、

こちらはミュージカルではありません。

ストーリー、エピソードなどほぼオリジナルを踏襲、ところがエンディングが違います。

オリジナルは突然の王様の死で終わりをむかえます。

あまりに唐突で「何で死んじゃうの?あんなに元気そうだったのに…」と

これまた、「マイ・フェア・レディー」同様納得がいきませんでしたが、

リメイクの王様は存命で、二人のプラトニックな別れのダンスで終わります。

タイ仏教の改革と列強諸国との外交に努めたタイ国王・ラーマ4世(1804―1868)が王様のモデルのようですが・・・。

ユル・ブリンナーが演じる映画の中の王様は、多くの愛人と子供に囲まれ、

リベラルだけれども男尊女卑、王の体面を気にしつつアンナの助言を受け入れる、チャーミングで愛すべき人物です。

一方のアンナは気丈で、正しいと思ったことはたとえ相手が王であっても、物怖じすることなく伝える、

凛とした女性です。

当初意見の相違などぶつかり合っていた二人ですが、次第にお互いの人格を認め、

理解しあい心の交流を図る。

気品と美しさを併せ持ち、たおやかなデボラ・カーが演じても、

どうしても西洋人のアジア人に対する上から目線を感じるのは、私がアジアンだからでしょうか?

「民主主義を教えてやる」という、どこぞの大国の傲慢さとオーバーラップしてしまいます。

劇中劇「アンクルトムの小屋」のシーンはさすがハリウッド、秀逸です。

タイの民族舞踊とアメリカのミュージカル手法の見事な融合、

アンチ奴隷制の教育的、いえ王政をも揺るがす勇気あるシナリオ、

雪や川が凍るということを理解できない亜熱帯タイ王族とのエピソードを劇の中でさりげなく教える心憎い演出など「うまいなぁ」の一言です。

デボラ・カーの歌の吹き替えはマーニ・ニクソン。

「めぐり逢い An Affair to Remember」でも彼女の歌を、

そして前回の「マイ・フェア・レディー」でオードリー・ヘップバーンの、

「ウエストサイド物語」でナタリー・ウッドの歌を吹き替えた「ハリウッドの声」の異名を持つ美声の持ち主です。

「サウンド・オブ・ミュージック」で尼僧の一人を演じスクリーンにも顔を出しておられます。

イギリス人女性アンナ・レオノーウェンスが自らの経験をもとに、

1870年に著した「The English Governess at the Siamese Court」(英国婦人家庭教師とシャム宮廷)を、

1944年マーガレット・ランドンが小説として「アンナとシャム王」を創作、1946年映画化され、

1951年ミュージカル初演、

そして1956年ミュージカル映画化されたのが今回の映画です。

アジアで植民地にならなかった独立国はタイと日本のみ。

19世紀半ばイギリスによるインド支配に始まり、

1910年までに英・蘭・仏・米に近隣諸国が次々と植民地化されてゆく中、

独立を守るということはどれほど大変なことだったでしょう。

日本は極東の島国ですが、

タイはビルマ(現ミャンマー)、ラオス、カンボジア、マレーシアに囲まれた東南アジアのど真ん中。

この王様、かなり賢明な方だったのは間違いないでしょう。

王様にも対等に、毅然と自分の意見を言うアンナ。

どうしても原作者の経歴から実話かと思ってしまいますが、実際のレオノーウェンスは映画の主人公とは随分と違うようです。

インド生まれでアジア育ち、王族の教育係ではなく英語教師、創作と誇張が多く、

王様の政策に影響を与えるような立場ではなかったそうです。

あくまでフィクションというわけです。

タイでは歴史事実が曲げられているということで、オリジナルの扱いはわかりませんが、

1999年のリメイク「アンナと王様」の上映は禁止されフォックス映画のサイトで実話と紹介されたことに対して、タイの学生が抗議を行なったほどです。

因みにリメイク映画の最後に、

「父王とアンナの貢献によりタイは独立を守り通し、奴隷制を廃止し宗教の自由を認め、

司法制度を改革した」

というまるで実話と思われるような王子のコメントがあるのもかかわらず、

エンドクレジットの最後に小さな文字で、

「事実に触発された映画で、登場人物や出来事はフィクションで、

実在の人物と似通っているのは偶然で意図は無い」という但し書きが入っています。

「どういうことよ?」「あくまでも実話という印象を与えたいってことかい?」

「ラストサムライ」の中でも、明治天皇の御前会議がまるで戦国時代の大名の陣営みたいに

野外で行われており、その後ろで子供達がのんびり凧揚げをしているシーンに、

「おいおい、そりゃないわ」「渡辺謙さん、そりゃおかしいと注意してよ~」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今までの”へんてこりん”な日本人を登場させた映画と違って、かなり好意的に描かれているなぁとは思ったけれど、

2003年の映画でまだこの程度、

1940年頃のアジアの国に対する認識はやはり低かったであろうことは推して知るべしということでしょうか。

この歳(?)になると昔のように、

ただただ「きれいやな~」とか「豪華~」「素敵~」という感想だけで映画を見れなくなってしまいました。

少しは成長したと見るべきか?

はたまた理屈っぽくなったというべきでしょうか?

ご冥福をお祈りします。

***** 今週 見た 映画 *****

3月 4日 「荒野の7人」 DVD ユル・ブリンナー

3月 7日 「キサラギ」 DVD 出演者はたった5人で舞台劇のような日本映画、

ドランクドラゴンの塚地も出演