私共は二人とも田舎者(栃木県南部と福島県会津)なので、ぶらりと村を散歩するのが好きです。

[岩手県川井村(現宮古市)・福島県桧枝岐村&大玉村・埼玉県両神村(現小鹿野町)]

[東京都桧原村・群馬県片品村&嬬恋村などなどを訪ね歩きました]

そして近くでしょっちゅう訪ねるのが両神村(小鹿野町)、そして何回でも訪ねたいのがここです。

【奈良県明日香村】です。 駅前で自転車を借り街中ゆっくりと散策できるからです。

今は小さな村ですが、ご存知の通り日本最初の都があった場所です。

今でも新たな古墳が発見されたり、遺跡が発掘されたりと物好きの私には興味深々の地

特に考古学に大きな興味をもっているわけではないのですが「古墳巡り」などに加え

常に何かの発見が見られ本当に楽しみな「村」です。

遠くなので簡単に訪ねることはできないのですが何かがあると出かけたくなります。

高松塚古墳 キトラ古墳

その明日香村の高松塚古墳でカビなどによる極彩色壁画の劣化が止められず、

石室を発掘・解体して10年が過ぎました。

10年がかりとされる壁画の修理がなさに佳境に入った今春、発掘を陣頭指揮した

“松村さん(奈良文化財研究所所長)”が独立行政法人・国立文化財機構の理事長に就いた。

これは4つの国立博物館と3つの研究機関を束ねる文化財の調査研究と保存活用の

本丸となる機構です。

飛鳥京の調査に長年に携わり富本銭など古代紙幣の研究で知られる松村さんが、

高松塚で壁画を救うため発掘を始めたのは2004年のこと。

「保存が最優先」と30年余り非公開で管理した文化庁は劣化の実態を長らく伏せ、

批判の的になっていた。 文化財保存のあり方を巡る激しい議論の中心で、

松村さんは石室解体に向け粛々と調査を進めていた・・。

後に文化庁の技官トップある文化財監察官も務め、東日本大震災では被災文化財の

レスキュー活動を指揮した。就任にあたって、課題は「文化財の災害への備えと

観光立国に向けた活用」だと話していました。

特に後者については「文化財を観光に生かせ」との声が多方面から強まる一方・・

中には‘研究者や学芸員は宝物を囲い込んで外に出さない抵抗勢力’などという

思い込みも多くあるという。 先日「学芸員はがん」と発言した某大臣しかり。

だが文化財の価値と魅力を広く知ってもらいたいとの思いが一番強いのは彼らだ!

松村さんは「厳しい条件下で働く学芸員にばかり多くを求めるのは酷。

日本は先進国の中で文化財にかける予算が少ない。経済効果を期待するなら

もっと投資を!」と訴えています。 (私もその通りだと思います)

そもそも「将来に残すことが第一。活用が優先され保存が疎かになってはならず

両立する道を探らなければ」とくぎを刺す。

考古学の歩みは開発と遺跡保存のせめぎ合いの歴史でもあるともいえる。

その現場での豊富な経験と専門知識、幅広い人脈を生かして難問をどうさばくか?

とにかく期待したいで~す・・!

[岩手県川井村(現宮古市)・福島県桧枝岐村&大玉村・埼玉県両神村(現小鹿野町)]

[東京都桧原村・群馬県片品村&嬬恋村などなどを訪ね歩きました]

そして近くでしょっちゅう訪ねるのが両神村(小鹿野町)、そして何回でも訪ねたいのがここです。

【奈良県明日香村】です。 駅前で自転車を借り街中ゆっくりと散策できるからです。

今は小さな村ですが、ご存知の通り日本最初の都があった場所です。

今でも新たな古墳が発見されたり、遺跡が発掘されたりと物好きの私には興味深々の地

特に考古学に大きな興味をもっているわけではないのですが「古墳巡り」などに加え

常に何かの発見が見られ本当に楽しみな「村」です。

遠くなので簡単に訪ねることはできないのですが何かがあると出かけたくなります。

高松塚古墳 キトラ古墳

その明日香村の高松塚古墳でカビなどによる極彩色壁画の劣化が止められず、

石室を発掘・解体して10年が過ぎました。

10年がかりとされる壁画の修理がなさに佳境に入った今春、発掘を陣頭指揮した

“松村さん(奈良文化財研究所所長)”が独立行政法人・国立文化財機構の理事長に就いた。

これは4つの国立博物館と3つの研究機関を束ねる文化財の調査研究と保存活用の

本丸となる機構です。

飛鳥京の調査に長年に携わり富本銭など古代紙幣の研究で知られる松村さんが、

高松塚で壁画を救うため発掘を始めたのは2004年のこと。

「保存が最優先」と30年余り非公開で管理した文化庁は劣化の実態を長らく伏せ、

批判の的になっていた。 文化財保存のあり方を巡る激しい議論の中心で、

松村さんは石室解体に向け粛々と調査を進めていた・・。

後に文化庁の技官トップある文化財監察官も務め、東日本大震災では被災文化財の

レスキュー活動を指揮した。就任にあたって、課題は「文化財の災害への備えと

観光立国に向けた活用」だと話していました。

特に後者については「文化財を観光に生かせ」との声が多方面から強まる一方・・

中には‘研究者や学芸員は宝物を囲い込んで外に出さない抵抗勢力’などという

思い込みも多くあるという。 先日「学芸員はがん」と発言した某大臣しかり。

だが文化財の価値と魅力を広く知ってもらいたいとの思いが一番強いのは彼らだ!

松村さんは「厳しい条件下で働く学芸員にばかり多くを求めるのは酷。

日本は先進国の中で文化財にかける予算が少ない。経済効果を期待するなら

もっと投資を!」と訴えています。 (私もその通りだと思います)

そもそも「将来に残すことが第一。活用が優先され保存が疎かになってはならず

両立する道を探らなければ」とくぎを刺す。

考古学の歩みは開発と遺跡保存のせめぎ合いの歴史でもあるともいえる。

その現場での豊富な経験と専門知識、幅広い人脈を生かして難問をどうさばくか?

とにかく期待したいで~す・・!

)

)

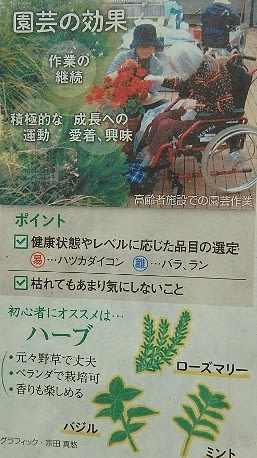

園芸は古くから、病気の治療やリハビリに効果的

園芸は古くから、病気の治療やリハビリに効果的 さて、ケンカをしていたネコの片方は耳を立て

さて、ケンカをしていたネコの片方は耳を立て