今年、2023年、KXが市場に販売されて50周年となった記念に、神戸のカワサキワールドが「

KXシリーズを展示している」と案内があった。展示期間は2023年中を予定し ているそうだ。

「カワサキワールドHP」

カワサキの二輪車の中で、開発、生産、販売そしてレース活動を51年間も絶えることなく続けてきた唯一のモデルが”KXシリーズ”。1972年に技術部に開発1班が結成され、始めて名付けられたモトクロス専用車”KX”、その機種名を一度も変える事なく続いた51年間だ。こんな機種をカワサキでは他にない。言い換えれば、カワサキのリーディングモーターサイクルである、その”KX”が50周年となった。我々も、KX50周年の歴史のある一時期、KXを筆頭とするオフロード二輪、三・四輪車の開発やレース運営を担当していたこともあり、当時の昔話を思い出してみた。

1972年、カワサキ技術部内にレースマシンを主に開発/レース運営を担当する開発班が誕生し、その翌年1973年にモトクロス専用車KXシリーズが量産販売開始された。それ以降、一度たりとも開発を中断することなく、一度たりとも生産を中断せず、一度たりともレース参戦を中断することなしに51年が経過した。この間、モトクロッサーの最適技術を開発し続け、世界中のモトクロスファンに愛され、多くのチャンピオンシップでチャンピオンを勝ち取りながらKXは改良されてきた。世界中で毎年開催される、アマチュアからプロクラスに及ぶ多くのチャンピオンシップの場で、同じ目的で開発され続けた他社競合車と戦い続け、互いの社内外の環境変化によっては、時には後塵を浴びることもあっただろうが、多くのカワサキファンからの真摯な指摘と支持を受けて、毎年進化し続けてきた経緯があり、そして現在も進化し続けている歴史がKXの50周年。

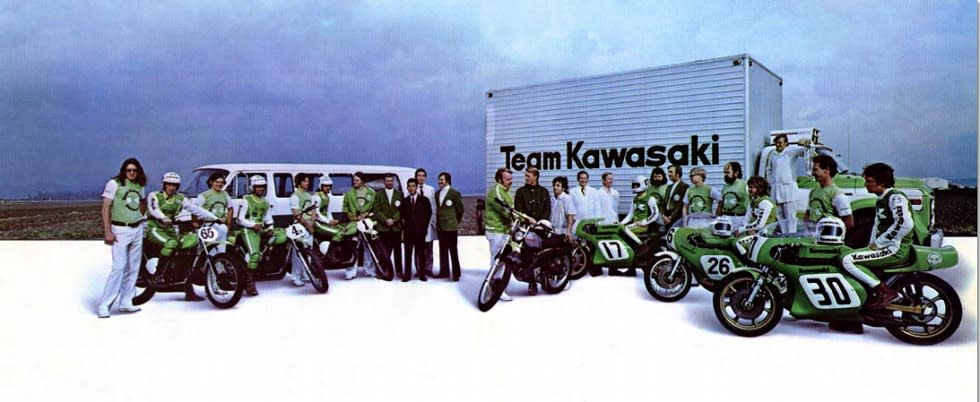

ある時期は、サスペンション、電装、気化器等の主機能部品メーカーを取り込んだ、「チームカワサキ」を構成し、「チームカワサキ」がレース体制支援から量産に至る開発を共同分担していたので、例えば、「エンジンのトラクションをRサスで叩き出す」、エンジン性能をサスペンションが引き出す事も多く、企業間を連携する開発組織が上手く回転し、互いの連携プレーが上手に機能していた。つまり、チームカワサキに対して部品メーカーのロイヤリティが極めて高かった時代でもあった。遠い昔の事だがそんな時代も確かにあった。古い話だが、ある時、サスの競合メーカーからレースの全面的支援体制の申し入れがあったが、カワサキ担当者の回答は「NO」。理由は簡単で、「カワサキの競争相手と組んでいる部品メーカとは組まない」と非常にシンプルな理由だった。つまり我々の固有技術が競争企業に流れる事を単純に恐れただけの無用な心配事。

レースや量産開発という目的を通じて、KXに関係する企業の各担当者は、互いに個人的な強い信頼関係を築いていた。勿論、コスト意識も互いに共通認識があったのでやり易かった事も事実。遠い昔の話なので今では冗談まがいに話せるが、マシンを開発し上市するだけの一般的な開発業務ではなく、そのマシンをレースという場で競合させ勝たせることで優秀さを市場に示す必要もあり皆必死だった。それほどに完成車開発/生産メーカーと主要部品メーカーとの繋がりは強固だった時期も確かにあった。というか、企業の繋がりよりも個々の人間関係の繋がりが強かったと思う。所詮、開発とは開発を担当する要員個人々の心の繋がりの強さと信頼性で決定されるもの。そうしないと、相手に勝てない時代だった。企業と言う壁を取り払って、何が何でもKXを勝たせたい言う認識が共に共通していた。それが互いの利益に直結していた。

モトクロス専用マシンKX開発の‘73年前後を簡単に調べて見ると、1973年にカワサキ初のMX専用車、

★KX125:空冷6速ロータリーバルブ、線爆Cyl、F/フォーク(¢31/120St)、R/ショック (90St)

★KX250:空冷5速ピストンバルブ、F/フォーク(¢36/200St)、R/ショック(ハンマータイプ)」

★KX450:空冷5速ピストンバルブ」 の三機種が開発販売された。

加えて、当時のエポックメーキングなレース活動から思い出すと、下記が思い出される。

★1972年:新設計のF11Mと若手ライダー竹沢の組み合わせで参戦。他社強豪に対して互角のレースを展開するがチャンピオン獲得ならず。欧州ライダー、O・ペテルソンと契約。KX250開発を兼ねてWGP250に数戦参戦した。米国ではKX500開発の為、新開発の400㏄エンジンを搭載したマシンでAMAナショナルレース500クラスでB・ラッキーがチャンピオンを獲得。

★1973年:国内レースは竹沢正治、川崎利弘で、リードバルブ付KX250(初代KX)で参戦したが、チャンピオンは獲得できなかった。(その後、竹沢選手は‘76年250ccチャンピオン獲得)

このように、黎明期の開発/レース運営で経験した辛苦や成功は次に世代に引き継がれ、またその次の世代に引き継がれる。開発やレース運営は社内外の環境にも大きく影響を受け、全く勝てない苦労の連続な時代がある一方、開発やレース運営が巧く機能し、当時のレース界をカワサキが牽引した時代もあったが、これは前世代から引き継いだ置き土産を周到に分析した結果で、前世代の成せる技が後輩の時代に成功した証しだと思う。誰でも他社競合チームに勝ちたいと思って一生懸命なるも幸不幸の時代は背中合わせで、それは時の運不運のなせるものかもしれない。その歴史が今のKXの成功に連綿と繋がっているのも事実であろうし、否定しようもない。それらは、世界モトクロス界の頂点に立つ米国スーパークロスレースの3年連続チャンピオン獲得等もその結果の一つで、カワサキから数多くのチャンピオンが世界中に今なお誕生し続けている。例えば、アメリカの有名なMXネット情報誌「RacerX」が選んだモトクロス歴史上最高のライダーは「

Ricky Carmichael」。彼もまたカワサキで育ち、スーパークロスを含む数度にわたりカワサキワークスでチャンピオンになった。それら成功の原点は、’73年から連綿と続くカワサキKXの歴史がなせる結果であり、これ等を次の世代へと歴史を継続させているのは、その時代時代の現役世代の功績だと思う。

「motocrossactionmag」

一方、KXを支える多くの愛好者と支援者の楽しみや活動はアマチュアモトクロスレースで、その行動の原点は「家族の絆」に尽きる。

米国はモトクロスを中心とするオフロード車の大市場で、もう今はなくなったが、米国モトクロスの聖地と言われた、かってのサドルバックパークやインディアンデューン等の郊外の山や砂漠地帯の現地に行くと、そこには数台のキャンピングカーを中心に、父親と少年少女達が二輪や四輪バギー、VWの改造車でビュンビュンと走リ回っている。側で、母親はキャンピングカーに張ったテントの下で昼食のサンドウィッチを準備をしていて、楽しそうな家族的な風景だった。そこには、暴走族まがいの人達はおらず、あくまでも家族単位の行動で、アメリカの週末の過ごし方の一つを垣間見る事が出来た。アメリカ人は長い開拓移民時代に、家族が一つの単位となり、幌馬車に揺られて 新天地を求めて歩み、永住の地にたどり着いた歴史がある。その頃の開拓民にとっては「家族」が唯一の財産であった時代の名残が、いまも脈々と受け続けられいるのだろうと思った。開拓時代の馬が現代は単に二輪車に替わっただけなのだろう。アメリカは広大な土地なので、チームを構成してレースを楽しむことは実質不可能で、行動は家族単位となる。日曜毎に開催されるモトクロスレースでは、父親がメカニック、母親と家族か応援。燦々と降り注ぐ太陽の下、6~8才前後の子供がレースに出場する事を中心に活動が始まり、そして家族の絆を深めて行く。騎馬民族の子孫、かって戦争に明け暮れた欧米諸国の人々が最後に頼った拠り所は家族であった。大西部時代を生き抜いたアメリカの名残が荒野を駆け巡って生活し、そして生きるための競争だった。それが現代まで続いた楽しみの名残の一つがモトクロスとすれば、モトクロスはアメリカ人の心の故郷の一端を支えてきただろうし、文化として継承されていると思う。

過去、アメリカでは、薬に走ったりや家庭内暴力等の青少年を取り巻く問題が山積していた時期があった。これ等を解消し、家族の絆を醸成してきたものの一つに、こうしたアマチュアモトクロスもあったと言われている。モトクロスが子供の自立心を覚えさせ、行動に対する責任を自覚させていく。彼らが、アメリカのオフロード市場を支えている行動の原点だから、アメリカ市場でオフ車が衰退すること等は決してないと信じてカワサキは彼らを支援してきた。だから、彼らが、今なおカワサキを含む多くのオフロード市場の愛好者であり支援者だ。 下記はネット誌にあった米国モトクロス場の一コマの写真。

「レースに参戦し単にお金を使っているだけだと、景気が悪くなったときすぐにレースをやめろと言われたりするので、ここできちっとレースを事業体として位置づけることで、レース事業体、ビジネスとしての収益をあげて、それをモータースポーツ活動や車両の開発に投下していくというサイクルを回していく」とは、とある四輪メーカのレース運営の基本的考えだとある記事にあったが、この思想はカワサキのモトクロス開発・活動の基本理念と同じで、カワサキも50年前に開発1班を立ち上げた原点の思想はまさにこれだ。

カワサキのモトクロスレース活動が戦績を挙げ続けてきた歴史の一番の要因は、ワークスチームが技術部の開発チーム内に所属し量産車の開発をも一緒に担当してきた歴史にあるだろう。カワサキモトクロスのプレゼンスが次第に上昇してくると、常勝カワサキを維持し続ける必然性と責任に加え、いや負けるかもしれないという恐怖感が一緒になって自然と心中に沸き起こる。この恐怖感などは一度でもチャンピオンになった者でしか味わえないものだろうが、実際そうなってくる。負けると散々非難され、一方、少しでもチャンピオンを獲得し続けると「もうええで」とか、雑多な意見がそれとはなしに聞こえてくるものだ。これもカワサキモトクロスがその地位を確立したことを認める証左だと理解するも、レース参戦の意義が単に勝ち負けだけの話題になってしまう虚しさが漂ってくる。だから、レースを継続し続けねばならない環境を何がなんでも構築しておかねばと、そう考えてきた。

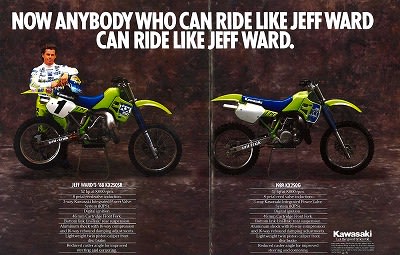

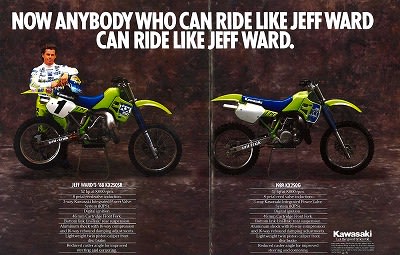

ある時期の米国カワサキのモトクロスマシンの広告宣伝文句は「誰でもJeff Wardと同じマシンを購入でき、Jeff Wardと同じようにライディングすることができる」だった。かっての昔のカワサキのモトクロス開発組織は、えーと言うぐらい本当に小さな所帯だった。その中で持ち得る戦力で他社と互角に戦うために、カワサキ独自の戦略を立てた。それは、全日本選手権は次年度以降の量産車の先行開発に専念することだった。他社の先駆的な機構を横目に眺めながら羨ましくはあったけど、自社の立ち位置は守った。他社に劣る戦力は如何ともしようがないので、持った戦力をフルに活用し全日本でのカワサキのプレゼンスを明確にすること、それは量産車の先行開発に徹することで、そのためには競合社の最精鋭 ワークスマシンを凌駕したことを立証する全日本チャンピオン獲得は必要だった。その思想の延長上にKXシリーズが完成し、60~500ccまでの品揃えが完成し(当時はカワサキだけだった)、その技術を活用しての公道走行車を含むKDX、KLXそして三輪や四輪バギー車を自組織内で開発し続けた。遠い昔の潤沢な資金などとは程遠い予算で、レース活動を継続し、成功させ、認知してもらうには量産KXを含むオフロード車の開発を広く手掛け事業経営に貢献すること。しかしそれは、技術者は複数の開発機種を同時進行せざるを得ず、ワークスライダーも量産車の開発に多くの時間を費やす事になって、開発担当に負担が重く圧し掛かってくるが、結果、モトクロスを中心とするオフロード車は販売の伸びとともに事業性がみるみる好転してくる。小さな排気量にも関わらず収益性は極めて高くなっていく。しかも工場ラインが閑散期に入る時期にKXやKDXのオフロード車を生産できるメリットは生産の平準化に絶大な効果があり、ライムグリーン一色のマシンが次々とラインオフする光景は壮観なものだった。

幸いにも、アメリカの”Team Green”活動が確立した時期もあって、これ等はモトクロスやオフロード車の追い風となり、カワサキオフ車の生産台数は他社を凌駕し№1の時期が数年に渡って何度もあった。この開発と生産のサイクルラインを完成し収益性を向上させ維持し続けるために、ワークスレース参戦は必須と考えてきた。毎年、開発費やレース予算を含むKXビジネスの収益性を計算し、どのようにKXビジネスを展開するかを考えていた。この事情を本当に理解してくれたのが当時企画部門の責任者だった部長で、「KXビジネスは儲かってるか」と電話で何時も気に掛けてもらったが、社内にも我々の開発業務を本当に理解している支援者がいたのも事実。これが、カワサキモトクロスビジネスの成功理由の一つでもあると考えている。結果、「カワサキのモトクロスは”一度たりとも開発を中断することなく、一度たりとも生産を中断せず、一度たりともワークスレース活動を止めることのなかった歴史”」として繋がり続けた50周年と言えるかもしれない。

「DIRT BIKE」

「DIRT BIKE」

「前後輪にディスク ブレーキを装備した’86KX250」

「前後輪にディスク ブレーキを装備した’86KX250」 「全日本選手権での JEFF MATIASEVICH」

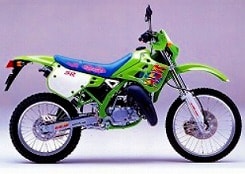

「全日本選手権での JEFF MATIASEVICH」 「KX250SR」

「KX250SR」

「カワサキワールドHP」

「カワサキワールドHP」