「Motocross Action」

この記事によると、ホンダ、カワサキ、スズキが2ストロークマシンを復活させることはないとも書いている。Motocross Action誌は、過去15年間、2ストロークモトクロッサーが市場から消えたことを嘆き、AMAに復活してくれと懇願しながら、仮にホンダがCR250を復活させればどれだけ儲かるか等々をインターネット通じて発信してきた、とある。ホンダやカワサキやスズキは市場に増加しつつある2ストロークマシンを横目に見ながら無視し続けてきたが、2ストロークマシンは市場から決して消えることはなかった。

我々(Motocross Action誌)は、毎年、2ストロークマシンのテストをしつこく続け、何年も変わらない2ストロークのYZ125やYZ250をテストして批判を浴びることもしばしばあった。しかし、市場に2ストロークマシンがあれば、それらを平等に扱わなければ、新参ライダーは2ストロークを知らないし、ベテランライダーは自分の愛車がどう変わったのかわからない。ビッグ4のマーケティング担当者に、昨シーズンのベストセラーバイクは最新鋭の4ストロークではなく、何千台もの使い込まれたヤマハの2ストロークYZ250だと言っても、彼らはへらへら笑うだけだった。

それは現実の市場の姿であり、2ストロークマシンの復活の始まりでもあった。日本のほとんどのブランドは気づいていないが、そんなことは末端市場では誰でも知っている。古い2ストロークのマシンが倉庫から引っ張り出され取引された。4ストロークの$12,400 CRF450WE.も$1500の2ストロークもモトクロスマシンとしての楽しさ・面白さは何も変わらないのだ。4ストロークの$12,400 CRF450WEが格段に面白さを提供してくれるものではない。

1998年当時、ヤマハの4ストロークYZ400が飛ぶように売れていく中、ホンダやカワサキ、スズキの2ストロークの新車がショールームで寂しく忘れ去られていた。ホンダ、スズキ、カワサキが2ストロークを殺したのではなく、消費者の無関心が殺したのだ。

そうしてコロナパンデミックの暗黒時代が到来した。すると、2ストロークマシンの部品、プラスチック、ピストン、エキゾートパイプに光が当たり始めた。そしてオフロードブームが到来し販売店から2輪がなくなると、オフ愛好者はガレージから古いRM250を引っ張り出し走りに行った。2ストロークマシンが急増している事実を、スズキ、カワサキ、ホンダの首脳陣の頭をかすめたかもしれないが無視し続け、一方、 KTM, Yamaha, Husqvarna, GasGas, Beta, Sherco, TMはその事実を真剣に受け止めた。彼らは、2ストロークマシンが復活してくると判断した。結果は「 In fact, KTM was selling more two-stroke dirt bikes than the Japanese brands were selling four-strokes」となって、実際、KTMの2ストロークオフバイクの販売台数は日本ブランドの4ストロークバイクの販売台数よりも多いのだ。。。。と言うお話。

」にも書いてあった。その中の一節から。

WHY ARE PEOPLE GOING BACK TO TWO-STROKES?

Some of them had four-strokes and they said, “I can’t afford it anymore. I’m tired of spending big money.” A brand-new KTM is big money after all the fees. Speaking for the regular dudes, if they had a two-stroke before, they can buy an older two-stroke, fix it up, and that’s their baby.

「2ストロークマシンは復活するかの質問について」、4ストロークマシン所有者と話すと、彼らが言うには「もう余裕がないんだ。もう大金を使うのはこりごりだ」と言っている。新品のKTMの4ストバイクは諸費用を考えると大変金がかかる。普通の人と話すと、2ストロークのバイクの所有者は、古い2ストロークのバイクを買って、それを修理して遊べる(だからあまり金はかからない)

WHY DID THE JAPANESE MANUFACTURERS MOVE AWAY FROM TWO-STROKES?

The California Air Research Board had talked about banning two-strokes in 1999. I tried to rally some of the manufacturers to talk to them. When I called Kawasaki, they were interested in talking to the people, but when I called American Honda, they said, “No.” They agreed in the early 1960s that they would try to clean up emissions, and they wouldn’t go back on their word, but California did not ban all two-strokes in 1999. Still, that threat scared the Japanese manufacturers out of making them. So, the actual motivation for developing the four-stroke was a fake threat. I don’t think the AMA was knowledgeable enough to realize what a four-stroke could be. They were stuck in the thinking that all four-strokes were air-cooled, big-piston, dumb four-strokes like the XR650 and XR400. They couldn’t see a future where four-strokes would rev high, have a short stroke, a big bore, a lightweight crankshaft and an electronic ignition. KTM was manned by hardcore motorcycle guys, and they saw a future with both powerful four-strokes and lightweight two-strokes. That’s why they are where they are today.

「日本のメーカーが2ストロークから離れたのはなぜですか?」の質問については、1999年、CARB(カリフォルニア州大気資源局)が2ストロークエンジンの禁止について提案してきたので、いくつかの製造業者を集めて話をしようと試みた。その話にカワサキは賛成しホンダは拒絶した。・・・カリフォルニアは1999年にすべての2ストロークを禁止しなかった。それでも、日本のメーカーは2ストを作らなくなった。4ストロークを開発しようとする実際の動機は偽ものだった。当時のAMAが考える4ストロークエンジンとはXR650やXR400のような空冷ビッグピストンのダサいエンジンのイメージしかなく、まさか、4ストロークエンジンが高回転、ショートストローク、ビッグボア、軽量クランクシャフト、電子制御式イグニッション等を装備するとは想像すらできなかった(時代遅れの空冷4スト250㏄のエンジンには2スト125㏄が丁度いいと思った?)。AMAは4ストの可能性を理解する知識がなかったと思う。KTMは筋金入りのバイク設計者だから、パワフルな4ストロークと軽量な2ストロークは必ず両立すると考えてきたので、だからこそ、今のKTMの成功がある。

Mitch Paytonさんは、数年前の「RacerxOnline」のインタビュー記事にも、こう話していた事がある。

「Everybody is buying some old two-stroke and they’re fixing them up as a weekend ride bike. I think there is a certain amount of people that love riding motorcycles and they just want to do it for fun. They don’t need a World Superbike to go ride on.”」

米国では、生活の一部として極普通にバイクを楽しんでいる多くの人々がいる。彼らは古い2サイクルのモトクロスバイクを購入し週末には整備し、こうした人生を楽しんでいる。米国の多くの人々はバイクが好きなんだ。だけど、彼らが欲しいバイクはWorld Superbikeマシンでは決してない。・・・インタビューは多岐にわたっていたが、その中にMitchが、バイクマーケットを広げるためには、よりエントリーレベルに適した、格好良くて高性能な2ストロークモトクロスバイクが必要だと日頃から語っている件も真剣に語っている。

一方、日本企業で唯一2ストロークマシンを開発し販売を継続している日本のヤマハの考えはと言うと、2018年の日本の雑誌に「ヤマハ2スト2019年新型YZ85のYPVSを解説」というのがあった。この記事は、2019年に販売されたヤマハモトクロッサーの簡単な技術解説の一説だが、この記事の本質は「今、2ストが売れている」という事だった。ここには「オンロードモデルではレーサーでも2ストロークは存在していないと言っていい状況だが、オフロードモデルでは今でも現役。さらにこの3年ほどは世界的に販売台数が伸びる傾向にあるとYZシリーズのプロジェクトリーダー・櫻井大輔氏は語った。メカニズムがシンプルで価格が抑えられること、同じ理由でメンテナンスのコストと手間が抑えられること、同じ理由で車重が抑えられることなど特に入門者にとってメリットが多い。だが、それだけでなく「面白さが理由でしょう」とも櫻井氏。2ストロークエンジンの痛快さを味わうチャンスがなくなっていく中、この分野では新車で味わうことができることから一線を退いたライダーの需要も見受けられるという。そのような背景からヤマハは2019年に新たにYZ65を投入し、さらにYZ85をアップデート。他にもYZ125/X、YZ250/Xと幅広いニーズに応えられるように2ストロークモデルを多数ラインナップしている。」と解説し、ヤマハのモトクロスマシンの最近の販売推移が記載されているが、2016年以降、ヤマハのモトクロスマシン供給量の半分は2ストロークマシンが占める傾向にあると解説している。

個人的に思っていることだが、最近のモトクロスマシンの主流が4ストロークエンジンに移行し、その最新マシンが発表される度に感じたことだが、この開発方向が末端ユーザが本当に望む事なんだろうかとか、ひょっとしたら開発販売企業の都合だけで動いてはいないだろうかと言う疑念を持ってきた。優れたモトクロスマシンとして多くのユーザーに長く支持されてきた2ストロークエンジンの持つ優位性が消され、4ストローク化によってエンジンは複雑化し、それは重量増とも繋がり、それにアルミの車体だ。4ストエンジンの持つ欠点を解消するために、油圧クラッチ採用だ、セルスターター採用だとなると、それらは更にコストに跳ねかえり、結局ユーザー負担。これでは健全スポーツを志向するモトクロスファンが逃げていくような気がしていた。あまりにも技術が複雑化してのコスト増ではユーザ負担が増加する。すると、必然的に原点に帰ると言う作用が発生するのはよくある話だが、世界の多くのモトクロスユーザーは、今、販売価格も維持費も安価で、あの官能的に刺激する排気音の2ストロークエンジンのモトクロスマシンを切に待ち望んでいるんだと思う。

2ストロークでも4ストロークでも電気モーターでもどれでも良いが、市場に安くて楽しいマシンを提供されるのであれば、それが勝ち、さ~どうする!

「Goat Breker:MXVice.com」

「Goat Breker:MXVice.com」

「左がGoat Breker、右が私:1976年4月」

「左がGoat Breker、右が私:1976年4月」 「Motocross Action」

「Motocross Action」

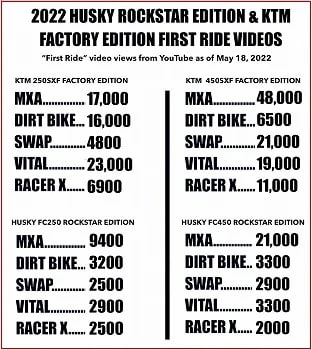

「MotocrossActionmag」

「MotocrossActionmag」 」

」

「

「 「LORETTA LYNN」

「LORETTA LYNN」

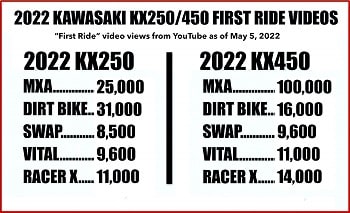

「カワサキ KX250F」

「カワサキ KX250F」 「カワサキ KX450F」

「カワサキ KX450F」