「recordchina」

ベトナム共産党機関紙の人民報(中国語電子版)が投稿した記事だと書いている。ベトナムは現在、世界第4のオートバイ市場だそうで、2022年における二輪販売台数は前年比20.5%増の300万3160台の市場規模。市場はホンダ、ヤマハ、イタリアのピアッジオ、スズキ、台湾のSYMの5社が占めているが、ホンダが8割強のシェアを維持し続けている。そんな市場に、2000年初頭、中国の二輪メーカーがベトナムに進出してきた。圧倒的な安値を基本に、わずか3年間ほどで、中国製二輪のベトナム市場におけるシェアは、8割程度に達した。べトナム当局が国内企業保護のため関税を引き上げると、中国メーカーはベトナムに生産移管を始め、さらに価格競争を始めた。小売価格は下落する一方で、最終的には1台当たりの利益が30ドル(23年4月9日時点の為替レートで約4000円)程度にまで落ち込んだ。中国メーカーは価格を下げつづけるためにコストを圧縮せざるを得ず、製品品質を下げた。すると、消費者は中国製から離れてしまった。そして市場は再び日本製二輪に戻った、と言う記事。

思いだしてみると、確か2000年初頭頃、ベトナム市場では中国資本が低価格二輪車をもって参入し、一時的にはシェアを拡大した時期があったのを覚えている。その頃のベトナムの二輪市場を見る機会があった。旧現地資本企業がベトナムに進出し、ベトナムに組立工場を建てた時期だ。タイでは評判の悪かった小型モペットが小柄なベトナム女性(ベトナム女性のバイク利用は高い)には好評で、そのモペットをベトナムで本格生産する計画だった。ホーチミン市内を数日かけて数か所見てまわったが、販売店や路地裏のモペット修理屋と部品屋が集合した地域が市内のアチコチに点在しており、その数カ所丹念に見て回った。当時日本製モペットを主に販売する販売店も驚異的にのしてくる中国製の低価格車を恐れ、どこの店でもその話を聞かされた。しかし、数年後、中国製は一掃され日本製モペットに変わる。日本車に取って代わった理由は分析され、その報告書も一般公表されているが、結果的に中国製品の品質の悪さが敗因だった。

数年にわたり、東南アジアの二輪事情を見る機会があり、タイ、フィリピン、マレーシャそして中国(当時は自転車が主流で二輪は実用がメイン)でも二輪車が生活の基盤として活用され、国の隅々に多数のモペットやバイクを見ることができた。その中でもベトナムとインドネシアは別格で、その街でモペットの大軍を見たときは驚きを通り越して言葉を失った。信号らしきものが無い交差点で、雲霞(ウンカ)の如く湧き出てくると表現した方が適正だと思うほどのモペットの大群を見たとき、モペットをこれ程までに市場に認知させてきたホンダ技術者と営業担当には本当に敬服した事を覚えている。この光景は「二輪事業に携わったホンダマンこそ男冥利に尽きる」と感心したものだ。本当に頭が下がる思いがした。ホンダと言えば、「勝ちに拘る」とか言って二輪レースに集中する姿を主に見てきたが、現実のホンダの姿、テリトリーの広さと集中力は驚くべきものだった。ホンダの言う「勝ちに拘る」と負う意味は、モータースポーツだけに当てはまるのではなく、全世界にホンダ独自の哲学を広げることにあると再認識させられた。一見よく目立つ中大型の二輪ばかりを対象にしていると、モペットの開発と言うと何となく力が入らないと言うのを聞いたことがあるが、ある二輪企業は最も優秀の人材をモペット市場開発に投入していると聞いたこともある。実際に現場・市場に来て現場の流通を見てみると、その考えの価値はある。

こうした世界の二輪市場の歴史や趨勢をみると、家電や半導体市場で見られたような中国や韓国による日本企業追い出しを日本の二輪企業が今なお許さないのは、戦後、日本での熾烈な競争に勝ち残った浜松企業を中心とした二輪企業の強さであろうし、世界的にみると稀有な産業に見える。二輪の超優良企業だった米国ハーレーの営業利益は20%前後の時もあり(今は低迷しているが)で、後進国を現在の主戦場として伸びているホンダ二輪は先進国の低迷にも拘わらず営業利益率は14~19%を維持し、二輪事業は極めて高い収益性を確保できる事業体である。その理由は、市場動向を見た的確な戦略と素早い決断/実行力こそが高い収益性を確保できる事業体に成長することを、ハーレー、ホンダの柔軟性のある企業体質から見える。

ベトナムでの品質不具合は二輪事業から撤退するほどに大きく影響した事は中国製二輪の失敗例からも理解できるが、これは中国製だから品質が悪かったということではない。市場信頼性の高い有名二輪メーカーでさえも販売好調の機種に品質不具合を発生させ販売を大きく毀損 させた事例もあるので、東南アジアのように二輪が生活基盤の財産として考えられている市場では品質トラブルは致命的な問題なんだと思う。20数年前、東南アジアの路地裏の市場を見て回ってすぐに感じたこと、それは、この市場は大きく伸びる要素満載でビジネスチャンス大だと感じた。そして、現在のホンダやヤマハのIR資料からも読み取れるのは、東南アジアを主とする後進国での二輪事業は経営手腕によってはまだまだ「未来ある事業体」と言えるのではないだろうか。最後は結局、経営戦略の優劣が勝敗を決すると思えたし、東南アジアを主とする市場は我々にとって有機質な市場で面白みがあるのは昔も今も変わらないようだ。

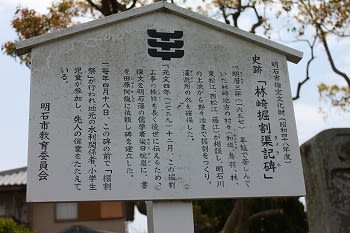

「林崎掘割渠記碑から野々池に通じる小道、右側は明石水道局の建屋」

「林崎掘割渠記碑から野々池に通じる小道、右側は明石水道局の建屋」

「recordchina」

「recordchina」