2016年の1月、アメリカの著名な「CycleNews」ネット誌は、 往年のカワサキワークスライダーJEFF MATIASEVICが表彰されたと、報道「Jeff Matiasevich To Be Honored At San Diego 1 Supercross」している。

2016年スーパークロスレース第2戦 San Diego で、JEFF MATIASEVIC選手は「Legends and Heroes Award」として表彰された。表彰事由には、「JEFF MATIASEVIC選手はカワサキワークスライダー時、1988年と1989年の2度にわたりAMA125西部地区SXチャンピオンを獲得」したことに加え、ジャパン(日本)スーパークロスチャンピオンを獲得し、「1995年には全日本モトクロスチャンピオンになった(実際には1995年から1997年の3年連続全日本モトクロスチャンピオン)を高く評価したものとある」と書いている。

JEFF MATIASEVIC選手はカワサキが全日本選手権に勝つべく契約した、二人目の外人ライダーであり、全日本選手権の最高峰250㏄クラスの’95、’96、’97年の3年連続チャンピオンである。

「’95、’96、’97年全日本選手権チャンピオン」

「’95、’96、’97年全日本選手権チャンピオン」RacerXonlineが投稿した、JEFF MATIASEVICHとのインタビュー 記事「BETWEEN THE MOTOS: JEFF MATIASEVICH」には、明石の開発部門との関係を語っている。その一部を抜き出してみるとこうだ。

「あなたのキャリアで突出したハイライトはなんですか?」との記者質問に、JEFF MATIASEVICは次の様に答えている。

●カワサキでレースに専念できたことが一番素晴らしい時代だった。特に1995、‘96、’97と日本のカワサキワークスチームと契約し全日本のチャンピオンシップに勝ったこと。日本でレースに専念できた3年間は、私の経験したなかでも最高の時間だった。日本のサポート体制は最高だった。カワサキのワークスバイクは驚くほど素晴らしく、要求するものはなんでもカワサキはトライしてくれた。他のカワサキワークスバイクより2年も先行する優れた仕様を採用してくれた。それは5年後量産移行する仕様だ。驚くほど素晴らしいバイクをカワサキは用意してくれた。

●私は1986年にプロに転向し、1998年に引退した。この間、最高の契約条件は日本のカワサキとの契約だった。私のキャリアの中で最高の3年間だった。

「最後の質問として、タトゥー(刺青)が日本のカワサキとの契約で大きな障害になっていると、ある雑誌にあったが本当か?」との質問に対し、

●それは真実ではない。確かに日本ではタトゥーはマフィアのイメージがあるのは確かだが、日本のカワサキがそれを契約条件にしたことはない、と答えている。

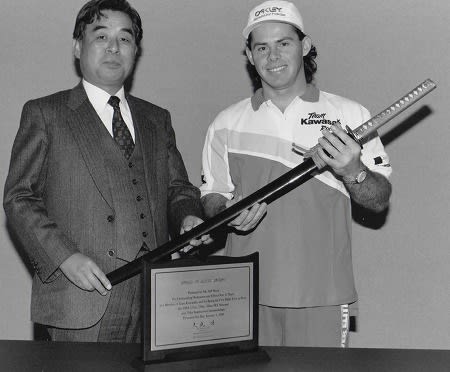

「JEFF MATIASEVICH:‘96年全日本チャンピオン祝勝会」

思いだしてみると、当時、カワサキは善戦するも全日本チャンピオンを取れず、組織がこのままずるずると勝つ事の意味を忘れてしまう事を組織マネージメントとして恐れた。と言うのは竹沢選手がカワサキで250チャンピオンになったのは1976年で、次のチャンピオン獲得は125の岡部選手の1985年、その間の9年間、カワサキはチャンピオンから遠ざかっていた。この9年間、勝ちたいと言う思いとは裏腹に思いを集大成して勝ちに繋げる意思はやや貧弱で、加えてこれを別に不思議と思わない環境にあった。その後、岡部選手が4年間チャンピオンを獲得したが、1990年にホンダの東福寺選手にチャンピオンを譲り、チームとして悔しい思いをしていた。岡部選手に続く日本人選手を育てるべく、MXマシン開発を担当する技術部で契約し開発テストや実践レースで将来のチャンピオン候補として育成してきた選手も岡部選手に取って代るだけの実力を備えておらず、かと言って時期を失すると、また過去の暗黒の数年に後戻りしかねない危機感が胸の内に強くあった。これは一度でもチャンピオンを維持したチームだけが持つ何とも言い難い焦燥感である。何としても勝ちたい。そこで熟慮した結論は外人ライダーとの契約だった。全日本選手権に外人ライダーを参戦させるのは、別にカワサキが最初ではないが、カワサキが勝利にこだわる姿勢を明確に打ち出し、圧倒的なプレゼンスを誇った黄金期に出した結論の一つでもある。

それまでに、外人ライダーを全日本に走らせる前に、日本人選手の技量向上を図るべく組織的に色々トライしてきた。

当時、全日本選手権GP大会に出場する世界のトップライダーを見る度に、日本人と外人ライダーとの技量差は歴然とあり、何とかこの差を詰めたいと考えていた。そのために、日本の契約ライダーをアメリカに長期出張させアメリカンライダーと競争させる試み等を何度もトライしてきた。が、最も効果が認められたのは、外人ライダーを全日本選手権に出場させて、全日本選手権の場で直に競争させることであった。ラップ寸前程の差があった技量差が、これを機にアメリカンライダーとも競合できるレベルに成長したのは事実で、全日本選手権も大いに盛り上がった。

一方、後で小耳に挟んだことだが、全日本にアメリカンライダーを走らせることは、余りにも冷たい組織の奴らだとの声が一部にあったらしい。それは一部の声ではあったが、日本人選手との契約を優先しないことのやっかみでもあったのだろうか、モトクロスの責任者は冷酷な奴だと言われたらしい。ルールに則った競争世界で、国粋主義でもあるまいしと思いながらも、日本人は異文化を上手に取り込むことで、文化的にも経済的にも成長してきた歴史があるのに、何とも情けない話を風評に流す暇な人種もいるのかと思ったが、色んな理由も考えられるので一抹の寂しい気がしたものだ。しかし、これを機に日本人ライダーの技量は確実に向上し、レースも活性化たことは事実だ。更に言えば、Eddie Warrenが全日本選手権から引退する最終戦の菅生で、当時のホンダファクトリー東福寺選手が全選手を代表してEddieに感謝の挨拶をしてくれたことで、カワサキの選択が正解だったことが結果的に証明された。菅生での出来事は予期せぬ事だっただけに感無量の思いがした。更に加えて言えば、「ダートスポーツ」FB の『砂煙の追憶』には、当時カワサキのワークスライダーで外人ライダーを抑えて何度も肉薄した走りをした、榎本正則選手が含蓄ある発言をしている。それには「彼らにしてみれば全日本で走るのは出稼ぎだったかもしれないが、彼らが思っている以上に結果として多くのものを残してくれたはず。受け継がずに過去のものにするのは、あまりにももったいない。育つものも育たない」と。当時EddieやJeffと共に全日本を戦った日本人ライダーからカワサキの真の意図を改めて聞かされるとは思いもしなかったが、ライダー側からみてもカワサキの決断は正しかったと言うことだろう。

カワサキのHP「kawasaki DIRT.CHRONICLES vol09」に、外人ライダーについて記述した項があるので、一部を抜き取ってみた。

「外国人ライダーの起用には、チャンピオン獲得という使命以外にも目的がありました。当時からレース活動は量産車の先行開発の場という位置付けでしたが、日本人より速いペースで走れるアメリカンライダーを介せば、もっと高い次元での開発が行える。そしてマシン開発だけでなく、日本のモトクロス界に刺激を与え、全体のレベルアップにも貢献できる。そんな理想を掲げていたのですが、ただトップアメリカンを呼んでも、日本のレベルとは差がありすぎるという懸念がありました。ぶっちぎりで勝ちまくっては意味がない。程よく競り合いながら勝ち、日本人から見ても手が届くぐらいのライダーが理想でした。ちょうどいいのは誰か。この人選が難しかった部分でした」

「日本人は限界まで無理していないし、一方アメリカンたちは倒れる寸前まで攻めているんだなと、レースに対する姿勢の違いを痛感しました。みなさんはアメリカンなら全日本で勝てて当然だと思われるかもしれませんが、彼らがどれほど真剣に取り組んでいたのか、再認識してもいいのではないでしょうか。優等生だったウォーレンでも、負けた悔しさからトランスポーターの中でヘルメットを叩きつけていたことがありました。マタセビッチの場合は、2位のトロフィーをゴミ箱に投げ捨てていました。行儀は決してよくありませんが、彼らはとことん本気だったのです」

これ等は、カワサキが勝利にこだわる姿勢を明確に打ち出し、圧倒的なプレゼンスを誇った黄金期だったからこそ、カワサキはモトクロス市場のリーディングカンパニーとして行動を起こすべきと判断した一つの事例に過ぎない。まず第1に勝てる事、次に高いレベルでマシン開発ができる事、そして競争させることで日本選手の技量を向上させ全日本選手権を活性化させること等である。ただ、懸念された事は勝つためだけにアメリカンを走らせたと単純に捉えられてしまわないとか言うことだが、一緒に戦った全日本選手の話を総合すると、結果的にそれは杞憂だったのだ。

その後、ずいぶん経ってからJEFF MATIASEVICH選手の全日本選手権参戦マシンが、米国のネットに投稿されていたのを見たときはビックリした。一番ゼッケンに米国国旗の星条旗をデザインしたJEFF MATIASEVICH専用マシンで、当時のカワサキデザインGr若手の苦心の作。今から思うと、当時のカワサキはかなりの余裕を持った大らかな時代だったかもしれない。

「 Rad bike. Would love to feature this bike on the website.:Motocross ActionFB」

「 Rad bike. Would love to feature this bike on the website.:Motocross ActionFB」しかし、カワサキレーシングチーム(KRT)が全日本モトクロス選手権の最高クラスでチャンピオンを獲得した1997年のそれ以降、カワサキは全日本選手権最高クラスで今年(2023年)も勝てず、26年間も無冠が続いているのかと、今はそんな時代になったのか不思議な感覚を覚えた。

年度 250㏄クラス 125㏄クラス 備考

「In Memory - Jan de Groot」

「In Memory - Jan de Groot」

「公園入口で販売されていたサドルバックパークのステッカー」

「公園入口で販売されていたサドルバックパークのステッカー」 「motocross action」

「motocross action」

「J.Wardと私(百合草)」

「J.Wardと私(百合草)」 「Motocross Action誌FBの’91KX250」

「Motocross Action誌FBの’91KX250」