「大槻幸雄さん」

「大槻幸雄さん」「NPO法人 The Good Times」理事長の古谷さんがFBに『ある時代カワサキを支えた人』というテーマで取りあげられている。このメンバーの中には懇意にして頂いている人達もたくさんいて楽しく拝見したが、そのなかでも格段に個性豊かな技術部出身者は忘れられない。まずは、大槻幸雄さんだが、古谷さんはこう説明している。

「大槻幸雄。カワサキでミスターホースパワーと言われたご存じZ1の開発責任者ですが、ご縁があって創成期のレース委員会でずっとご一緒しました。

カワサキの初めてのファクトリーチーム監督、そのレースが鈴鹿でのアマチュア6時間耐久レース、金谷秀夫のデヴューレースです。

その後GPレーサー開発など担当され66年のカワサキ初のFISCOでのGP参戦でも監督をされました。私はそのマネージメント担当でしたので、

そんな関係で今でもお世話になっています。Z1開発後はカワサキのガスタービン事業を担当されて現在の川重のガスタービンに繋がっています。

現在はZ1会のゴルフコンペの会長、非常に楽しいコンペなのも大槻さんが引っ張られるので、多士済々なのですが纏るのだと思います。」

で、古谷さんのFB大槻さんに関し、私は下記のようなコメントを送った。

「 昨年6月、私のブログに大槻さんの事を若干書きました。

下記はその一部ですが、私の抱いている大槻さんの印象は技術屋としても経営者としても卓越した人物だと思います。・・少々長いですが」

『’13年6月25日に行われた、「カワサキZの源流と軌跡」の出版記念会で、著者の一人であり、監修者でもある、大槻幸雄さんと久し振りにあった。 大槻幸雄さんはゴルフ親睦会「Z1会」の会長だが、ここ暫く私はZ1会のゴルフコンペに参加していないので久し振りだったが、お元気で何よりだった。ところで、大槻さんはカワサキ二輪技術部出身として知っている範囲では唯一の工学博士所得者であり、技術者の一人として、私は心から尊敬している。どの業種の技術者であれ、技術者が技術者として到達し得た頂点の一つであり、その称号でもある工学博士は、多くの技術者の憧れでもある。 そして、製品開発に従事する日常の日々の中に、担当する技術を奥深く極める姿勢は、競争相手に比べ資本力の乏しい企業が競争相手に伍して 戦える有効な手段でもある。

Z1会での大槻さんのニックネーム(馬名)は「ミスターホースパワー」、その名は如何にもエンジン出力至上主義の印象を与えかねないが、 実際の大槻さんはそうではない。 昔の発展途上にあった時代の内燃機関の研究では、確かに出力向上は大事な要素であるけど、二輪車の総合性能を評価する場合、 必ずしもエンジン出力至上主義は正しくない。 私が初めて二輪開発部門に配属され、ある時期、大槻さんから手渡された資料の一つに、 「2サイクルガソリンエンジンの設計パラメータ」がある。 この論文は、その後航空機事業部(岐阜)に配属された飛永さんが昭和38年に纏めた2サイクル機関の 出力に影響する性能因子、特に2サイクルポート等が最高出力や トルクに与える影響をそのパラメータを数値解析化したものだったが、これがまた難解で、 担当する最後まで十分に理解し得なかった代物だ。 ただ単に、ポート形状や開閉タイミング、排気管形状だけの実験的に決まっていた2サイクルエンジン出力性能を、 それに大きく影響する因子を数値に置き換える画期的な論文だ。 大槻さんは、単に実験だけで性能を求めるのではなく、解析等を使い、つまり頭脳を使えという指示だったと思う。また、大槻さんは大東亜戦争で日本が敗北した負い目を強く感じられていたようにも見受けられ、日頃から資源の乏しい日本が大国アメリカに勝つには、 頭を使うしかないと言われた事もある。だから、常日頃から技術を磨け、技術の奥を極めろと指示されていた。

その後、当時の2サイクル機関の出力向上を図るうえで大きな弊害だった、シリンダー焼付き問題を解消する技術をカワサキが競争相手に先駆けて開発した事がある。 当時、2サイクル機関のシリンダーとピストン焼付きが頻繁に発生し、出力向上時のネックだったが、線爆溶射という新技術がシリンダーの焼付き対策に多大な効果が あることが分かった。 線爆溶射技術はカワサキ独自技術として、カワサキの2サイクル二輪車の殆どに適用され、その効果は広く市場から認知される技術に至った。 競合社が線爆溶射技術に対抗すべく、 独マーレ社のメッキ技術を採用したのはかなり後になってからだったことを勘案すると、線爆溶射技術は世界に先駆けた先端技術だった。2サイク内燃機関への線爆溶射技術開発には私も参加し、その後、日本機械学会に発表した論文がある。日本機械学会と言え、関西支部での発表論文は当時手書きで、それをコピーし論文集に纏めたもの。原文は私が手書きし、故久世さんが発表した。 この技術も大槻さんの発想や決断が極めて大きい。当時は、この手の技術論文を発表する企業は少なく、日本機械学会関西支部担当教授から感謝されたことを記憶している。 その後、線爆溶射技術を、当時の世界最高レベルにあった、SAEに論文(SAE770624)投稿したが、すると、この論文は「Automobilengineering(Jury,1977)」に 取り上げられた。大槻さんの凄いところは、カワサキの線爆溶射技術が世界に冠たる技術だと認識されると、この技術を当時の世界最高自動車企業のBig three (GM、FORD,Chrysler)や American motors Corpに売り込みされた。 当時、エンジンの軽量化研究に熱心だったFORDが強い関心をもち、FORDへの線爆溶射技術提供の 打ち合わせも数度あった。 これ等は大槻さんが常に言う、技術の深さ追及の一つの事例であるが、資本力の乏しい後発企業が世界に認知させる手段として、 常日頃から技術を磨いておけと言うことだろう。加えて、大槻さんはレースに強い関心を持たれ、二輪事業後発企業のカワサキが自己技術を世界に認知してもらうには、 レースで技術を勝ち抜いていくのが最も有効な方法だとも考えておられた。

大槻さんは、その後単車技術部長を兼務されながらガスタービン事業部長を担当され、退職後「純国産ガスタービン開発物語 ガスタービン事業の誕生」を刊行された。 この本は「1972年から純国産ガスタービン開発に着手され、発電と排熱エネルギーの再利用が同時にできる注目のコージェネレーションシステムをつくりあげた川崎重工技術者たちの足跡」 として、617pに及ぶ大作である。その中の4部終編に含蓄ある大槻さんの思いが綴られている。例えば、産業用ガスタービン事業を成功に導いた経験として、 特に「オートバイ開発の経験」や「開発技術者の心構えと使命」等は上手く書けている。「開発技術者に要求される資質」など、面白い。また、最後の章「事業と戦争の類似性」は全く同感するものがある。

大昔、ゴルフに興ずるなど亡国の輩と言っていた大槻さんがゴルフ親睦会の「Z1会」を結成するなど、単車に携わっていた頃の大槻さんを知る者としては想像も出来ないが、 ガスタービン事業を成功させるにはゴルフも必要だと言ったと人伝てに聞いたことがある。しかも80才を超えてもゴールドティには立たず、今も白ティスタートだ。 このような偉人がカワサキの二輪開発技術の先駆者だったこと、そして彼の教えを少しでも受けることが出来た事を誇りと思っている。』

こう書いて投稿したら、早速、古谷さんがFBに書き込みされた。

「古谷錬太郎 」大津さん、有難うございました。飛永くんは同期です。惜しい人を早く亡くしたとと思ってます。久世さんKMJに来られた久世さんですか? 私はなぜか、大槻さんとは、ずっと繋がっていました。技術については全くの門外漢ですが、いつも気を使って頂きます。 Z40周年のアメリカイベントなどもその最たるもので、Zの開発など何の関係もない私に『おまえも来い』と仰って頂いて、そんなことからKWASAKI Z1 FAN CLUB は生まれたのです。

12月22日 10:51」

で、こう返事した。

「大津 信 」飛永さんの論文は当時明石工場にあった回転機械班当時の資料です。個人的には飛永さんを存じ上げませんが岐阜で回転翼を担当され、超優秀な方だと伺っています。 久世さんはKMJでサービスを担当されていました。その前は長く単車の研究部門で新研究を担当され、0280(スクエア4気筒)の開発や2サイクル高効率エンジンの研究で 一緒させてもらいました。12月22日 12:22 」

12月8日のBSフジ・プライムニュースで「

12月8日のBSフジ・プライムニュースで「

「NHK WEBニュース」

「NHK WEBニュース」 「In Memory - Jan de Groot」

「In Memory - Jan de Groot」

「85ccクラスを総なめした#23Stilez Roberston」

「85ccクラスを総なめした#23Stilez Roberston」 「

「 「65cc(7~9才)クラス戦績」

「65cc(7~9才)クラス戦績」 「85cc(9~11才)クラス戦績」

「85cc(9~11才)クラス戦績」 「KXT250 Tecate:kawasaki USA」

「KXT250 Tecate:kawasaki USA」 「Kawasaki Tecate-4 KXF250」

「Kawasaki Tecate-4 KXF250」

「KX250SR 岡部車」

「KX250SR 岡部車」 「RACERS vol26」

「RACERS vol26」 カワサキの全日本モトクロス参戦史の中に、アメリカンライダーを起用した時期は、'92~'94年のEddie Warren、'95~'97年のJeff Matiasevichの二名だが、その時期のカワサキの活躍は「RACERS vol26」誌に詳しく書かれている。カワサキKXマシンの事業性が確立し、かつ勝利にこだわる姿勢を明確に打ち出した時期だ。全日本選手権にアメリカンライダーを採用する是非についての異論は甘んじて受けるが、しかし、これを機に日本人ライダーの技量は確実にUPし、レースも活性化たことは事実で、更に言えば、Eddie Warrenが全日本選手権から引退する最終戦の菅生で、当時のホンダファクトリー東福寺選手が全ライダを代表してEddieに感謝の挨拶をしてくれたことで、カワサキの選択が正解だったことが結果的に証明された。菅生での出来事は予期せぬ事だっただけに感無量の思いがした。また、上記「JEFF “Chicken”MATIASEVICH・・・懐かしい写真!」には、当の Matiasevichが日本でレース参戦していた頃の思い出が綴られている。そこには、彼らは彼らなりに一生懸命レースに没頭していた事、全日本のレース参戦は思い出に残る最高の時期だったと述べている。

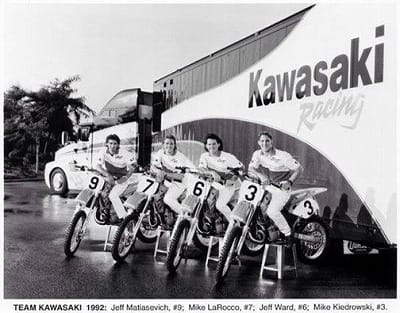

カワサキの全日本モトクロス参戦史の中に、アメリカンライダーを起用した時期は、'92~'94年のEddie Warren、'95~'97年のJeff Matiasevichの二名だが、その時期のカワサキの活躍は「RACERS vol26」誌に詳しく書かれている。カワサキKXマシンの事業性が確立し、かつ勝利にこだわる姿勢を明確に打ち出した時期だ。全日本選手権にアメリカンライダーを採用する是非についての異論は甘んじて受けるが、しかし、これを機に日本人ライダーの技量は確実にUPし、レースも活性化たことは事実で、更に言えば、Eddie Warrenが全日本選手権から引退する最終戦の菅生で、当時のホンダファクトリー東福寺選手が全ライダを代表してEddieに感謝の挨拶をしてくれたことで、カワサキの選択が正解だったことが結果的に証明された。菅生での出来事は予期せぬ事だっただけに感無量の思いがした。また、上記「JEFF “Chicken”MATIASEVICH・・・懐かしい写真!」には、当の Matiasevichが日本でレース参戦していた頃の思い出が綴られている。そこには、彼らは彼らなりに一生懸命レースに没頭していた事、全日本のレース参戦は思い出に残る最高の時期だったと述べている。 「'92年Team Kawasaki USA」

「'92年Team Kawasaki USA」

「Racer X」

「Racer X」