そうか、もうそんな季節になったのかと、一年経つのは早い。

世界有数のアマチュアモトクロスの祭典、” Loretta Lynn's”が今、テネシー州のLoretta Lynn Ranchで開催されている。開催されるクラスは36クラス、全米各地を勝ち抜いた優秀なアマチュアライダーが集まって、誰が全米No1かを決めるレースで、Pro Openクラス(出場できるプロは条件あり)も設定されるアマチュアモトクロスレースでは世界最大級の祭典。

8月1日のRacerXに、「THE AMATEUR BOSSES」として、今年の Loretta Lynnで多くのアマチュアモトクロスライダー達を支援する二輪企業のマネージャー3人が紹介されている。彼らがLoretta Lynn'sに参戦するアマチュアライダーを全面的に支援する事で、オフロード車の大市場を底辺から支え続け、結果的に米国のモトクロス界は発展し続けていく。左からUSカワサキ「TeamGreen」の Ryan Holliday、USヤマハ「 Blu Cru」のDonnie Luce、そしてUSKTM「Orange Brigade」のChristy Lacurelle 。

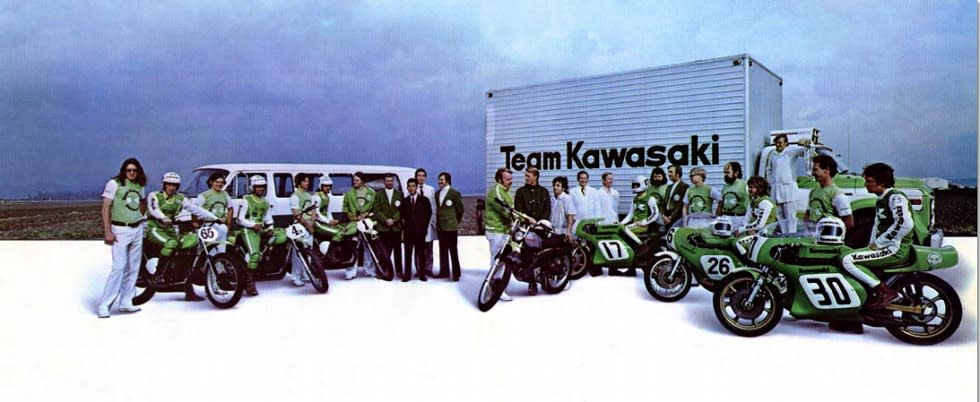

かって、日本メーカーがオフロード市場に進出する際、最も大事にした購買層はキッズ市場で、各社ともキャンペーンを組んでこの層のユーザーを大事に育ててきた。しかし、だいぶ昔の話しだが、アメリカの訴訟問題が加熱した時期に、訴訟問題を恐れた日本の二輪企業ヤマハ、スズキ、ホンダが全米のアマチュアライダー支援から全面撤退し、全米のアマチュアライダーを支援しづけてきたのは唯一カワサキの「Team Green」のみとなった。かくして「Team Green」はカワサキ車のみならず、カワサキ以外のユーザーまでを分け隔てることなく支援しつづけることで、アメリカのオフロード市場を底辺から支え、1981年に開始された「Team Green」活動も今年で34年目に入る。

そして今、数年前から欧州のKTM社がアマチュアモトクロス分野の支援に参入した。KTMがアマチュアライダー支援を開始すると、「Team Green」が支援しきれていない分野を、それまでの日本メーカ以上の支援活動を実施するとともに、更に戦闘力のある多くのミニバイクを開発することで、絶対的なマスが増加しつつあった。「Kawasaki」と 「KTM」、KKコンビが、ともに相手を意識し共存しながら競争していけば、よりエキサイティングな米国のオフロード市場が復活する期待感がここ数年あった。

更に、2年ほど前から、日本二輪企業の中では最も多くのオフ車の品揃えを提供しているメーカー、ヤマハがアマチュアライダー支援を開始した。多くのアマチュアライダーにとって、自分が購入したバイクメーカーが全面支援してくれる企業が増える事は、鬼に金棒だ。リーマンショックで100万台規模にあった二輪市場が一挙に約45万程に落ち込んだ米国市場で、アメリカ経済は年内利上げの可能性が高いと言われる程に持ち直しつつあり、NWダウは史上最高値付近にあることをみると、遅れていた米国の二輪市場も大きく回復基調にのったという事だろう。伝統的に白人社会に支持されてきた米国のオフロード市場は大きなフォローの風に乗ったのかもしれない。

「 FACES AT THE RACES:RacerX」

「 FACES AT THE RACES:RacerX」

全米には、多くの市民がオフロードを楽しむエリアが幾つもある。現地に行くと、そこには数台のキャンピングカーを中心に、父親と少年少女達がモータサイクルや四輪バギー、VWの改造車でビュンビュンと走リ回っている。側で、母親はキャンピングカーに張ったテントの下で昼食のサンドウィッチを準備をしていて、楽しそうな家族的な風景があった。どちらかと言えば、キャンピング地の近くは、リタイヤした老人達が余生を過ごす場所でもあるが、ホテルの食堂は家族が楽しむ場所でもあった。そこには、暴走族まがいの人達は一切おらず、あくまでも家族単位の行動で、アメリカの週末の過ごし方の一つを垣間見る事が出来た。アメリカ人は長い開拓移民時代に、家族が一つの単位となり、幌馬車に揺られて 新天地を求めて歩み、永住の地にたどり着いた歴史がある。その頃の開拓民にとっては「家族」が唯一の財産であった時代の名残が、いまも脈々と受け続けられているのだろうと思う。開拓時代の馬が現代は単にモトクロスマシンに替わっただけで、一家の宝である自分の子供が英雄になった、この瞬間瞬間を家族は大事にしていくのだろう。こうして見ると、この世界が息づいている米国白人社会では、モトクロスを中心とするオフロード車市場は伸びる事はあっても廃れるとは考えられない。

世界有数のアマチュアモトクロスの祭典、” Loretta Lynn's”が今、テネシー州のLoretta Lynn Ranchで開催されている。開催されるクラスは36クラス、全米各地を勝ち抜いた優秀なアマチュアライダーが集まって、誰が全米No1かを決めるレースで、Pro Openクラス(出場できるプロは条件あり)も設定されるアマチュアモトクロスレースでは世界最大級の祭典。

8月1日のRacerXに、「THE AMATEUR BOSSES」として、今年の Loretta Lynnで多くのアマチュアモトクロスライダー達を支援する二輪企業のマネージャー3人が紹介されている。彼らがLoretta Lynn'sに参戦するアマチュアライダーを全面的に支援する事で、オフロード車の大市場を底辺から支え続け、結果的に米国のモトクロス界は発展し続けていく。左からUSカワサキ「TeamGreen」の Ryan Holliday、USヤマハ「 Blu Cru」のDonnie Luce、そしてUSKTM「Orange Brigade」のChristy Lacurelle 。

かって、日本メーカーがオフロード市場に進出する際、最も大事にした購買層はキッズ市場で、各社ともキャンペーンを組んでこの層のユーザーを大事に育ててきた。しかし、だいぶ昔の話しだが、アメリカの訴訟問題が加熱した時期に、訴訟問題を恐れた日本の二輪企業ヤマハ、スズキ、ホンダが全米のアマチュアライダー支援から全面撤退し、全米のアマチュアライダーを支援しづけてきたのは唯一カワサキの「Team Green」のみとなった。かくして「Team Green」はカワサキ車のみならず、カワサキ以外のユーザーまでを分け隔てることなく支援しつづけることで、アメリカのオフロード市場を底辺から支え、1981年に開始された「Team Green」活動も今年で34年目に入る。

そして今、数年前から欧州のKTM社がアマチュアモトクロス分野の支援に参入した。KTMがアマチュアライダー支援を開始すると、「Team Green」が支援しきれていない分野を、それまでの日本メーカ以上の支援活動を実施するとともに、更に戦闘力のある多くのミニバイクを開発することで、絶対的なマスが増加しつつあった。「Kawasaki」と 「KTM」、KKコンビが、ともに相手を意識し共存しながら競争していけば、よりエキサイティングな米国のオフロード市場が復活する期待感がここ数年あった。

更に、2年ほど前から、日本二輪企業の中では最も多くのオフ車の品揃えを提供しているメーカー、ヤマハがアマチュアライダー支援を開始した。多くのアマチュアライダーにとって、自分が購入したバイクメーカーが全面支援してくれる企業が増える事は、鬼に金棒だ。リーマンショックで100万台規模にあった二輪市場が一挙に約45万程に落ち込んだ米国市場で、アメリカ経済は年内利上げの可能性が高いと言われる程に持ち直しつつあり、NWダウは史上最高値付近にあることをみると、遅れていた米国の二輪市場も大きく回復基調にのったという事だろう。伝統的に白人社会に支持されてきた米国のオフロード市場は大きなフォローの風に乗ったのかもしれない。

「 FACES AT THE RACES:RacerX」

「 FACES AT THE RACES:RacerX」全米には、多くの市民がオフロードを楽しむエリアが幾つもある。現地に行くと、そこには数台のキャンピングカーを中心に、父親と少年少女達がモータサイクルや四輪バギー、VWの改造車でビュンビュンと走リ回っている。側で、母親はキャンピングカーに張ったテントの下で昼食のサンドウィッチを準備をしていて、楽しそうな家族的な風景があった。どちらかと言えば、キャンピング地の近くは、リタイヤした老人達が余生を過ごす場所でもあるが、ホテルの食堂は家族が楽しむ場所でもあった。そこには、暴走族まがいの人達は一切おらず、あくまでも家族単位の行動で、アメリカの週末の過ごし方の一つを垣間見る事が出来た。アメリカ人は長い開拓移民時代に、家族が一つの単位となり、幌馬車に揺られて 新天地を求めて歩み、永住の地にたどり着いた歴史がある。その頃の開拓民にとっては「家族」が唯一の財産であった時代の名残が、いまも脈々と受け続けられているのだろうと思う。開拓時代の馬が現代は単にモトクロスマシンに替わっただけで、一家の宝である自分の子供が英雄になった、この瞬間瞬間を家族は大事にしていくのだろう。こうして見ると、この世界が息づいている米国白人社会では、モトクロスを中心とするオフロード車市場は伸びる事はあっても廃れるとは考えられない。

「 Team Green News 2015」

「 Team Green News 2015」

更に加えて、レースファンにとって嬉しいことに、ヤマハが3月6日に発表した、国内におけるレース計画「

更に加えて、レースファンにとって嬉しいことに、ヤマハが3月6日に発表した、国内におけるレース計画「 当ブログの「

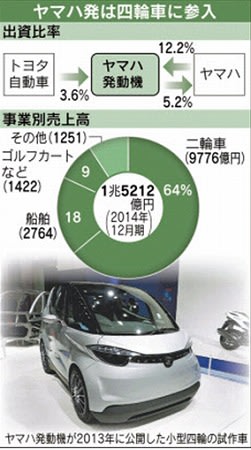

当ブログの「 一昨年、自動車生産参入方針が発言された際の株主反応は今一だったが、今回は違った。

一昨年、自動車生産参入方針が発言された際の株主反応は今一だったが、今回は違った。 「日経電子版」

「日経電子版」 「新発売となるハーレーダビッドソンの新型『STREET750』、発売日は'15年2月27日。

「新発売となるハーレーダビッドソンの新型『STREET750』、発売日は'15年2月27日。 「藤川哲三さん」

「藤川哲三さん」 「百合草三佐雄さん」

「百合草三佐雄さん」