「古谷さんと吉村さん:KX50周年を祝う有志の会:プロストック」

「古谷さんと吉村さん:KX50周年を祝う有志の会:プロストック」12月2日に開催した「KX50周年を祝う有志の会」に、世界のモータースポーツ界で有名な「吉村太一」さんが来てくれた。

有志の会の事務局の一人安井さんから、吉村さんが有志懇親会に来てくれるかもしれないとメイルが入ったときは小躍りして喜んだ。何せ、モトクロス界の大スターでビジネスでも大成功を収めた人物で、しかも多くの人望がある。かって敵として戦ったこともあるので、あこがれでもあった。それこそ有志懇親会の花となり、会が一層華やぐのは間違いなく、しかも”時間があれば喋る”と回答もあったのだから、2度ほど吉村さんに直接メイルして感謝を伝えた。吉村さんの出席を、カワサキレースの大OB古谷錬太郎さんに伝えると、会いたいと喜んで頂いた。

吉村 太一さんを簡単に紹介すると、

●(株)アールエスタイチ相談役・創業者

●1967年MFJ全日本モトクロス選手権ジュニア125ccクラスチャンピオン

●1970年MFJ全日本モトクロス選手権セニア125ccクラスチャンピオン

●1970年MFJ全日本モトクロス選手権セニア250ccクラスチャンピオン

●元スズキ・ホンダ モトクロスワークスライダー

●2021年MFJモーターサイクルスポーツ殿堂顕彰者

また、吉村さんと親しく、かつ今回の懇親会に色々支援してくれたプロストックの貴島さんは吉村さんをこう紹介している。

●日本モトクロス界に創草期から選手として参戦。

60年代後期からの「第一期モトクロスブーム」の時期にはスターライダー として活躍。

●1970年には125/250ccダブルチャンピオンを獲得(スズキ)

●72年にはホンダMX初参戦に伴い電撃移籍。歴史的なホンダ製モトクロッサー世界初優勝を達成。

●75年、ライダーススポットタイチ(現・(株)アールエスタイチ) 創業。

●2021年からはカワサキサテライトチーム(マウンテンライダース)として全日本モトクロスに参戦中。

●現・(株)アールエスタイチ相談役

懇親会で、吉村さんがゲストスピーカーとして壇上にあがると、出席のライダー全員が一緒に壇上にあがり大いに喜んで楽しんでいた。

吉村さんと、かって現役の頃、全日本選手権を戦っていた頃は、それこそ毎レース顔を合わせたがあいさつ程度で、懇親会でお会いし直接話したのは、これが二回目になる。一回目の時は、ちょうど10年前の2013年3月、京都で開催された「マウンテンライダーズ設立50周年記念パーティ」で、その時の様子を当ブログに投稿しているので、再稿してみる。

「マウンテンライダーズ設立50周年記念パーティ」2013年3月4日

「吉村社長(向かって右)と私(左) 一緒に写真に収まるのは現役時も含めこれが最初」

「吉村社長(向かって右)と私(左) 一緒に写真に収まるのは現役時も含めこれが最初」3月2日、久し振りに京都まで行ってきた。

京都に降り立ってびっくり。京都駅から会場への道すがらビルの谷間に吹く風が冷たい。西明石よりかなり冷たい風にコートを羽織ってきたことは正解。

ところで、 パーティの様子は「雑感日記」等に詳しいので、私は今回のパーティで感じたことを書いてみたい。

マウンテンライダーズを主催している吉村太一さんとは、彼がホンダチームを率いて全日本モトクロス選手権を転戦していた時以来だから結構の長さだが、マウンテンから強豪ライダーを排出し続けていたこと等の思い出もあって、どちらかと言えば、常に我々の前に立ちはだかるチームの親分との印象が今尚強い。一方、日本でのモトクロス普及を真摯に受け止めている人でもあり、現役の頃、色んなアドバイスやメーカーへの要求を聞かされた。例えば、モトクロスやオフロードをより一層普及するためには、競技場所を極力市街地近くで開催すべきだ。そうすれば、モトクロスが更に認知されるし、モトクロス人口だって増加するはず。市場開拓のためにメーカーが検討すべき項目はこうだと多くのアドバイスを受けた。しかしながら当時の当方、手前勝手なことばかりに顔が向き、必ずしも真摯に耳を傾けてこなかった。だが実際、このように日本市場のモトクロス人口や二輪市場が減少していく現状をみると、吉村太一さんの忠言は正しかったのかもしれない。メーカーの塀の内に居ると、どうしても眼先の事が優先してしまう悪癖があるので、森に吹く風の動向に気づかず、気がついた時には既に遅しとなる可能性が、どうしてもある。全日本で覇権を争っていると、他陣営は全て敵に見え、大きな流れが見えず、流れに埋没してしまい、苦しくなって顔を上げる時には既に市場は減少してしまっている。

吉村さんは、全日本の二輪レース界の衰退が感覚的に見えていたのかもしれない。

それでも日本のモータースポーツ界の主流を歩み、超一流のライダーをも育て上げ、経営する「RSタイチ」は今や二輪関係用品を扱う会社としては、実質日本No1だ。その成功の秘訣を、「マウンテンライダーズ設立50周年記念パーティ」で見る事が出来た。約300人強の関係者がパーティに出席したと聞いたが、出席者の殆どが吉村太一さんの人望を慕って参画したものだろう。まさに、太一さんの仁徳・人望が300人強の出席者を集めた思う。 主従関係にある企業のパーティならいざ知らず、実質一個人が主催するパーティに300人とは突出している。往々にして、その世界の頂点を極めた人、特に一番のみが高く評価されるレースの世界では、自分中心志向の強烈な個性を持つライダーがどちらかと言えば多い。そんな中にあって、これだけ多岐にわたる出席者の間口の広さ、それもライダーだけでなく、多くの団体からの出席者をみると、吉村太一社長の人望はすごいなと思わざるを得なかった。これが今回のパーティに出席して感じ得た印象で、吉村社長の懐の深さと成功の秘密だと思った。

会場で、「まうんてん通信(特別号)」なる一枚の冊子をもらった。

この号には、「マウンテンライダーズの誕生50年(吉村太一)」、「懐かしい思い出と驚き(第一期ライダー 谷川勝己)」、「未来に向かって(監督 小橋雅也)」、「HISTORY OF MOUNTAIN RIDERS」、「モトクロッサー開発よもやま話(吉村太一)」が記載されており、マウンテンライダーズ誕生経緯からマウンテン出身のメーカー契約ライダー達の氏名等々が列記されている。マウンテン出身のワークス契約ライダーは’60年代~’70年代にかけてはスズキ契約が圧倒的に多く、次第にヤマハ契約に移行し、次にホンダ、カワサキのワークス契約に移行する流れをみると、時の全日本の主流を歩むレーシングチームが何処かを容易に想像できる。その中のカワサキワークスライダーとして、田中教世、小島太久摩、小川裕己の名が並んでいた。

中でも、吉村太一さんが書いた「モトクロッサー開発よもやま話」は結構面白い。

日本の二輪企業が世界に羽ばたく過程で、世界を制覇したホンダ、ヤマハ、スズキがロードレース界から撤退後、モトクロスがビジネスになると気付いたスズキがオフロード市場に打って出る過程での、マシン開発の苦労話だが、結構面白い。1966年頃当時、チェコのCZ、スウェーデンのハスクバーナ車が世界のオフロード市場を席捲していたが、次第に日本メーカーに置き換わり制覇されていく過程での話。記事の最後の一節、

「日本製モトクロッサーが最初から優秀だったのではなく、積み重ねがあり現在の地位がある。

しかし、今またヨーロッパからKTMなどの逆襲が始まっている。今後のモトクロッサーがどうなっていくのか、私は興味が尽きない」と締めくくっている。これにはビックリ! 全日本や世界のオフロード市場の末端推移を肌に感じ見てきた本人から、今、脅威に感じる二輪企業として「KTM」の名を聞くとは思いもしなかった。実は、同会場で、かってカワサキモトクロスチームの主力ライダーだった、福本敏夫さんと四方山話をした。彼が言うに、今、日本のオフロード市場ではKTMが台頭しつつあるとの事。このままにしておくと、日本市場がKTMに置換してしまう恐れがあり、取って替わられる前になにか検討しておくべきではないかと聞かされていた。この日、偶然にも日本のオフロード市場の末端を観察している二人の著名人から、KTM恐るべしと聞かされた。日本のオフロード市場で、打倒KTMを開発して何ぼになるという意見もあるようだが、しかし日本企業が世界に打って出た当時の欧州企業が正にそうだった。昨年、モトショップシロタの城田社長(元チームグリーン選手)やカワサキマイスターの森田社長からも同様意見を聞いていただけに、日本市場は変貌しつつあるのかもしれぬと感じた。

鼻の利く経営者の感覚は何時も鋭い。

「"Cycle News」

「"Cycle News」

「KX250SR」

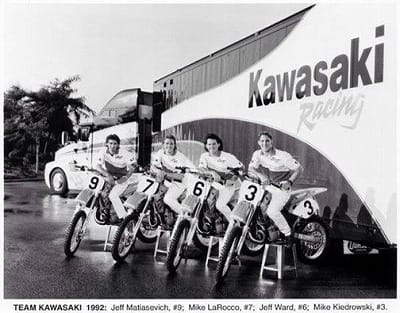

「KX250SR」 「'92年Kawasaki Racing Team USA」

「'92年Kawasaki Racing Team USA」