おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は中小企業白書(2016年版)の457ページ「コラム 2-6-5 図 都道府県別に見た中小企業経営者の 65 歳以上年齢割合の推移(1995-2015)」をみましたが、今日は458ページ「第 2-6-40 図 経営者の年齢別に見た企業の成長段階」をみます。

下図から経営者の年代別に企業の成長段階を見ると、経営者の年代が若いほど成長段階と回答した企業の割合が多く、経営者の年齢が高くなるにつれ、成熟段階の企業が多くなることが分かります。

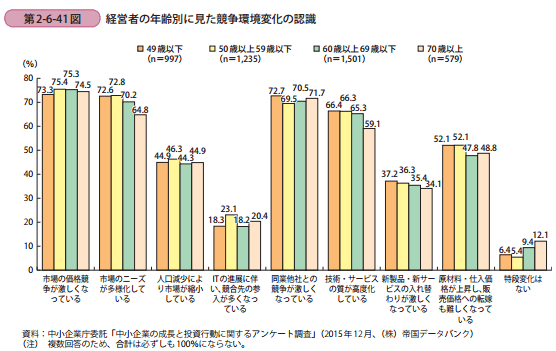

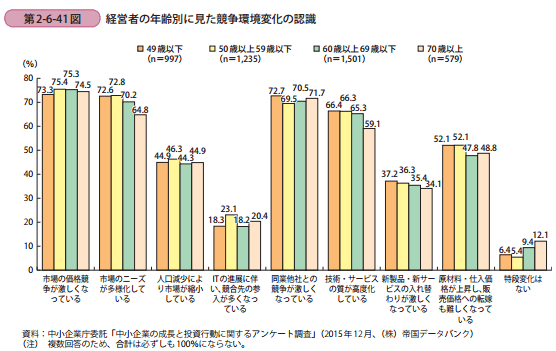

次に下図から、経営者の年齢別に競争環境の変化に対する認識を見ると、70歳以上の経営者において、「市場のニーズが多様化している」や「技術・サービスの質が高度化している」に対する回答割合が低くなっていることが見て取れます。

私のまわりでは70歳以上の経営者は珍しくないのですが、年を取ると、市場に吹く風が感じられなくなってしまうということなんですね。何となく寂しいですね。。。

昨日は中小企業白書(2016年版)の457ページ「コラム 2-6-5 図 都道府県別に見た中小企業経営者の 65 歳以上年齢割合の推移(1995-2015)」をみましたが、今日は458ページ「第 2-6-40 図 経営者の年齢別に見た企業の成長段階」をみます。

下図から経営者の年代別に企業の成長段階を見ると、経営者の年代が若いほど成長段階と回答した企業の割合が多く、経営者の年齢が高くなるにつれ、成熟段階の企業が多くなることが分かります。

次に下図から、経営者の年齢別に競争環境の変化に対する認識を見ると、70歳以上の経営者において、「市場のニーズが多様化している」や「技術・サービスの質が高度化している」に対する回答割合が低くなっていることが見て取れます。

私のまわりでは70歳以上の経営者は珍しくないのですが、年を取ると、市場に吹く風が感じられなくなってしまうということなんですね。何となく寂しいですね。。。