おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

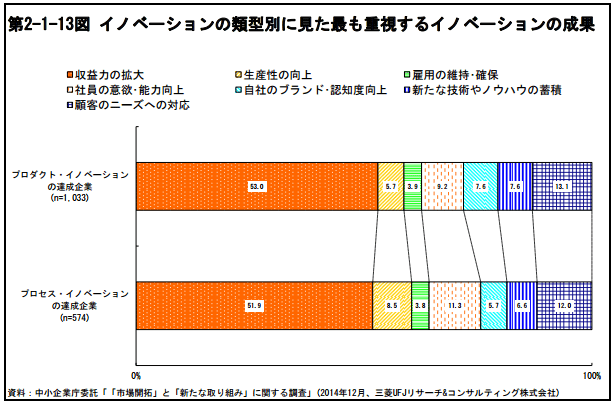

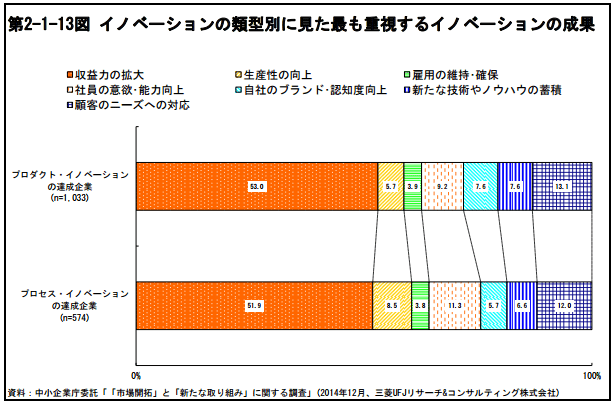

昨日は中小企業白書(2015年版)の129ページ「需要志向別に見たイノベーションの達成状況」をみましたが、今日は130ページ「イノベーションの類型別に見た最も重視するイノベーションの成果」をみます。

下図からイノベーションを達成した際の具体的な成果についてみると、プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションともに、50%超の企業が「収益性の向上」を最も重視しており、次いで、顧客ニーズヘの対応を重視していることが分かります。

この結果を需要志向別にみるとどのような差が出るのでしょうか。明日、見ていきます!

昨日は中小企業白書(2015年版)の129ページ「需要志向別に見たイノベーションの達成状況」をみましたが、今日は130ページ「イノベーションの類型別に見た最も重視するイノベーションの成果」をみます。

下図からイノベーションを達成した際の具体的な成果についてみると、プロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションともに、50%超の企業が「収益性の向上」を最も重視しており、次いで、顧客ニーズヘの対応を重視していることが分かります。

この結果を需要志向別にみるとどのような差が出るのでしょうか。明日、見ていきます!