おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

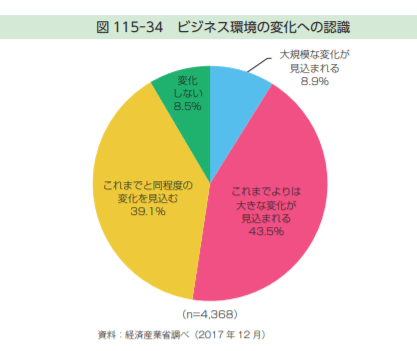

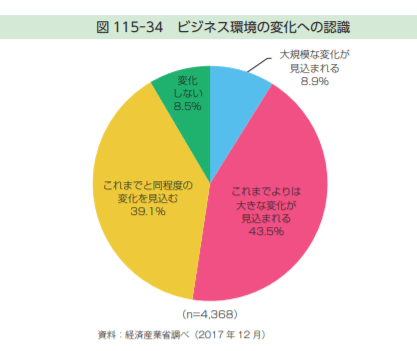

昨日は2018年版「ものづくり白書」の49ページ「図 115-32 今後の事業展開の方向性」を読みましたが、今日は50ページ「図 115-34 ビジネス環境の変化への認識」を見ます。

下図からビジネスを取り巻く環境は大きく変化するかどうかについて尋ねた結果を見ると、半数超の企業が今後「大きな変化(大規模な変化、これまでよりは大きな変化)が見込まれる」と回答(図 115-34)していることが分かります。

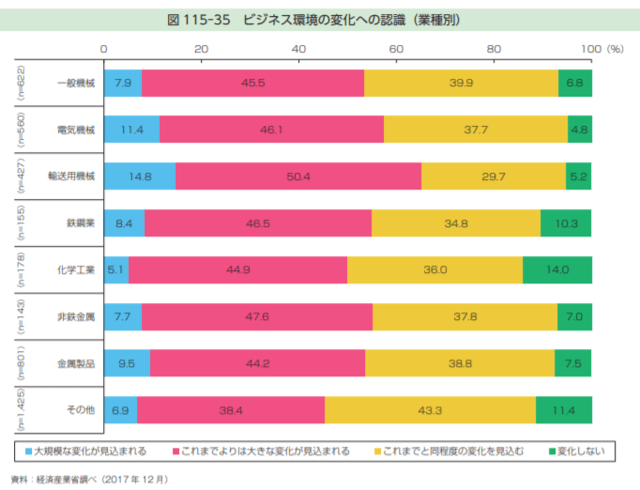

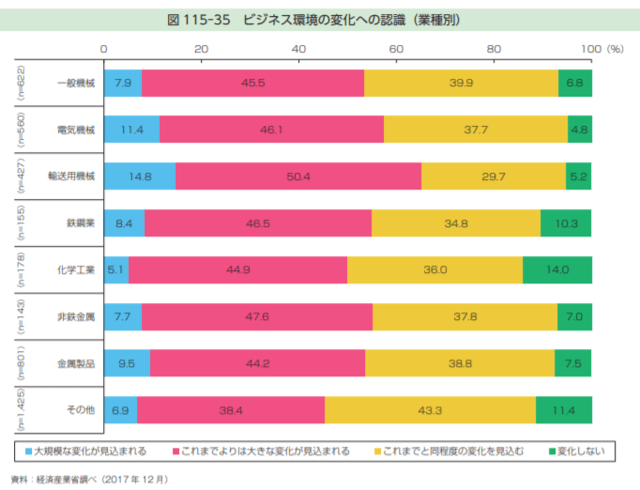

業種別にみると、「大きな変化が見込まれる」割合は輸送用機械で高く、自動車関連業界におけるビジネス環境の変化が他の産業に比べて大きいと見込まれている(図 115-35)ことが分かります。

私は「大規模な変化が見込まれる」に投じます。10年後ではなく5年後であれば大規模ではないようが気もしますが、特に自動車の今の常識は大きく変わっていくと思いますね。

昨日は2018年版「ものづくり白書」の49ページ「図 115-32 今後の事業展開の方向性」を読みましたが、今日は50ページ「図 115-34 ビジネス環境の変化への認識」を見ます。

下図からビジネスを取り巻く環境は大きく変化するかどうかについて尋ねた結果を見ると、半数超の企業が今後「大きな変化(大規模な変化、これまでよりは大きな変化)が見込まれる」と回答(図 115-34)していることが分かります。

業種別にみると、「大きな変化が見込まれる」割合は輸送用機械で高く、自動車関連業界におけるビジネス環境の変化が他の産業に比べて大きいと見込まれている(図 115-35)ことが分かります。

私は「大規模な変化が見込まれる」に投じます。10年後ではなく5年後であれば大規模ではないようが気もしますが、特に自動車の今の常識は大きく変わっていくと思いますね。