おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

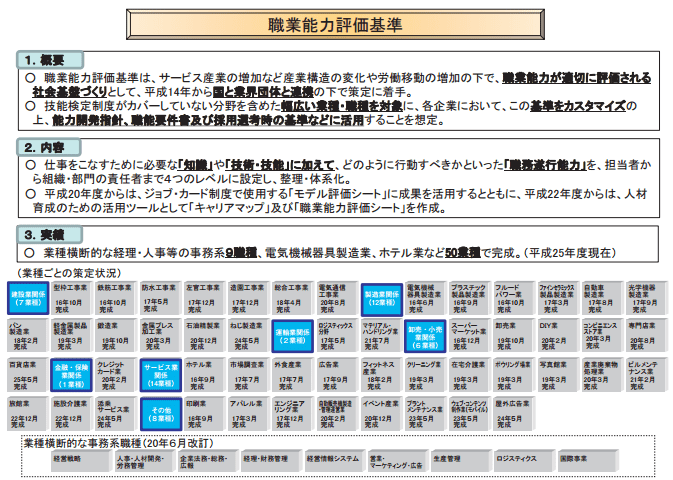

昨日は2014年版ものづくり白書の232ページ「職業能力評価基準」をみましたが、今日は240ページ「キャリア教育・職業教育の充実」をみます。

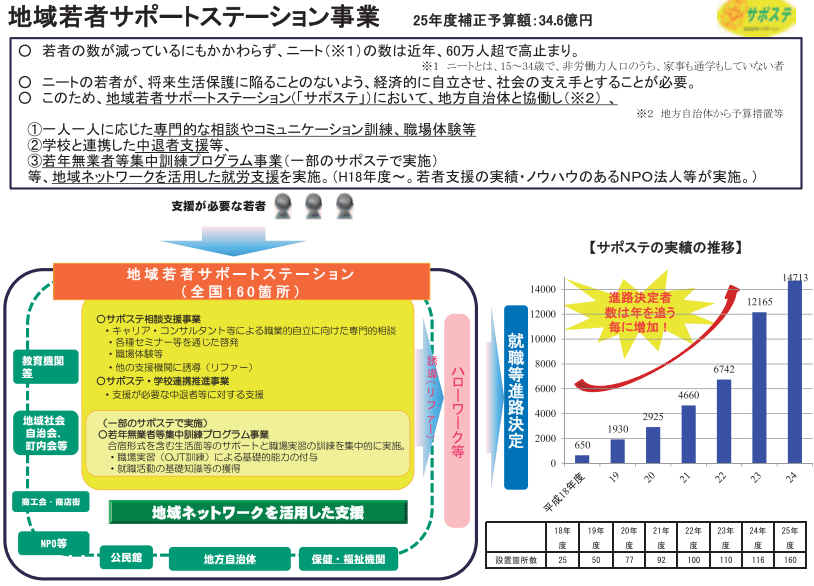

白書は、2011年1月31日、中央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の答申が行われ、若年者の完全失業率や非正規雇用率の高さ、若年無業者や新卒者の早期離職者の存在など「学校から社会・職業への移行」が円滑に行われていない。

また、コミュニケーション能力など職業人としての基本的な能力の低下や職業意識・職業観の未熟さ、進路意識・目的意識が希薄なまま進学する者の増加など、「社会的・職業的自立」に向けた課題が見られることを指摘しています。

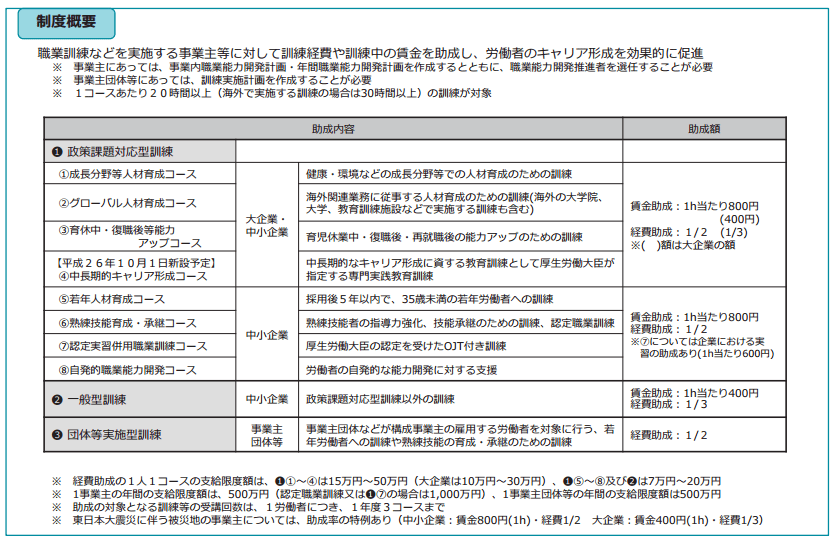

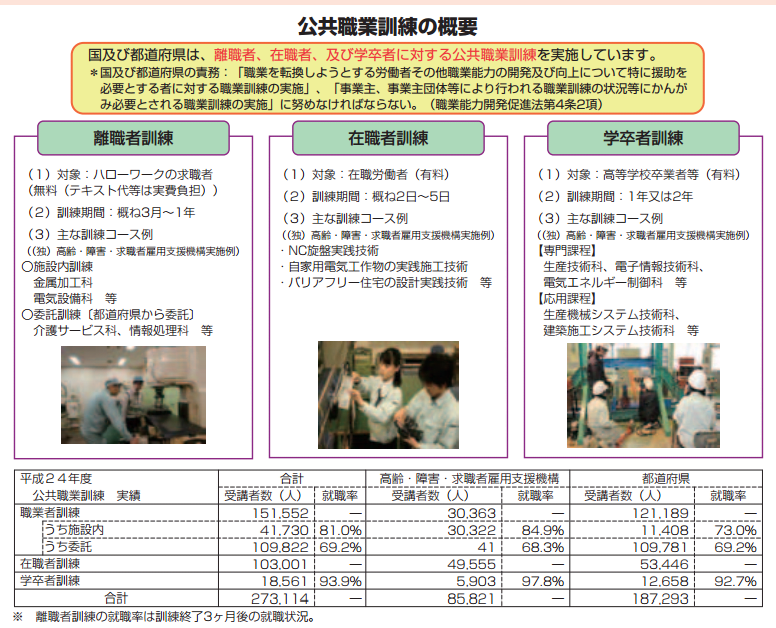

この答申を踏まえ、成長分野等における中核的専門人材養成の推進など各学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の充実に取り組み、大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラムを開発・実施する、とあります。

弊社はこの「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業」に取り組む大学やNPOと連携していますが、その活動を踏まえ、私自身も社会人として学び直しを行うタイミングを探っています。

社会人が大学等で学び、スキルアップし、地域活性化や中小企業支援ができるようになると、新たな考えや行動が引き起こせるのではないでしょうか。

ということで、140日に亘った「2014年版ものづくり白書」はこれで終了です。明日からは「2015年版中小企業白書」をチェックしていきます!

昨日は2014年版ものづくり白書の232ページ「職業能力評価基準」をみましたが、今日は240ページ「キャリア教育・職業教育の充実」をみます。

白書は、2011年1月31日、中央教育審議会において「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の答申が行われ、若年者の完全失業率や非正規雇用率の高さ、若年無業者や新卒者の早期離職者の存在など「学校から社会・職業への移行」が円滑に行われていない。

また、コミュニケーション能力など職業人としての基本的な能力の低下や職業意識・職業観の未熟さ、進路意識・目的意識が希薄なまま進学する者の増加など、「社会的・職業的自立」に向けた課題が見られることを指摘しています。

この答申を踏まえ、成長分野等における中核的専門人材養成の推進など各学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の充実に取り組み、大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラムを開発・実施する、とあります。

弊社はこの「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業」に取り組む大学やNPOと連携していますが、その活動を踏まえ、私自身も社会人として学び直しを行うタイミングを探っています。

社会人が大学等で学び、スキルアップし、地域活性化や中小企業支援ができるようになると、新たな考えや行動が引き起こせるのではないでしょうか。

ということで、140日に亘った「2014年版ものづくり白書」はこれで終了です。明日からは「2015年版中小企業白書」をチェックしていきます!