おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

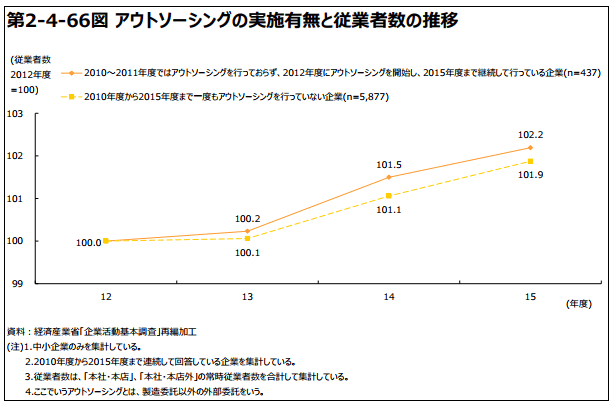

昨日は2017年版「中小企業白書」の554ページ「第2-4-66図 アウトソーシングの実施有無と従業者数の推移」をみましたが、今日は555ページ「第2-4-67図 ⾒える化等実施状況別に⾒た、アウトソーシングの活⽤により得られた効果及び得られると考える効果」をみます。

下図からアウトソーシングの活用により得られた効果を見ると、アウトソーシングの直接的な目的である、「従業員の業務量・業務負担の軽減」、「必要な技術・ノウハウや人材の補完」については、見える化の実施状況による大きな違いは見られないことが分かります。

他方、「総労働時間の短縮」、「既存事業の見直しによる業務効率化」、「自社の強み・弱みの分析・把握」といった副次的な効果や、「自社が注力すべき業務領域への経営資源の集中」といった経営戦略上の効果においては、見える化の実施度合いによって大きな違いが生じている。

白書は、中小企業がアウトソーシングを活用するに当たっては、自社の強みとなる部分を更に伸ばすために、コア業務の補完として専門業務のアウトソーシングを活用するのか、あるいは定型的だが差別化しにくい領域をアウトソーシングすることで、自社の従業員をより付加価値の高い業務領域に集中させるかなど、自社が目指すべき方向性や事業の戦略を見極めた上で、導入を進めることが必要になる。

その前提として、アウトソーシングする業務の抽出のためには、第一に自社の業務フローを整理し、自社でなければできない業務の洗い出しや、何を自社の従業員に任せるかを明確にしなければならない。このように業務プロセスの見える化等を進めることで、アウトソーシングの活用のより高い効果が得られるものと推察される、とあります。

アウトソーシング成功の分かれ目は、業務プロセスの見える化にあるということです。これは納得ですね!!

昨日は2017年版「中小企業白書」の554ページ「第2-4-66図 アウトソーシングの実施有無と従業者数の推移」をみましたが、今日は555ページ「第2-4-67図 ⾒える化等実施状況別に⾒た、アウトソーシングの活⽤により得られた効果及び得られると考える効果」をみます。

下図からアウトソーシングの活用により得られた効果を見ると、アウトソーシングの直接的な目的である、「従業員の業務量・業務負担の軽減」、「必要な技術・ノウハウや人材の補完」については、見える化の実施状況による大きな違いは見られないことが分かります。

他方、「総労働時間の短縮」、「既存事業の見直しによる業務効率化」、「自社の強み・弱みの分析・把握」といった副次的な効果や、「自社が注力すべき業務領域への経営資源の集中」といった経営戦略上の効果においては、見える化の実施度合いによって大きな違いが生じている。

白書は、中小企業がアウトソーシングを活用するに当たっては、自社の強みとなる部分を更に伸ばすために、コア業務の補完として専門業務のアウトソーシングを活用するのか、あるいは定型的だが差別化しにくい領域をアウトソーシングすることで、自社の従業員をより付加価値の高い業務領域に集中させるかなど、自社が目指すべき方向性や事業の戦略を見極めた上で、導入を進めることが必要になる。

その前提として、アウトソーシングする業務の抽出のためには、第一に自社の業務フローを整理し、自社でなければできない業務の洗い出しや、何を自社の従業員に任せるかを明確にしなければならない。このように業務プロセスの見える化等を進めることで、アウトソーシングの活用のより高い効果が得られるものと推察される、とあります。

アウトソーシング成功の分かれ目は、業務プロセスの見える化にあるということです。これは納得ですね!!